黒澤明と核兵器・原子炉(原子力発電)『生きものの記録』『夢』『八月の狂詩曲』(付記:『七人の侍』も『ゴジラ』も70周年)

カンヌ国際映画祭、他、に関連した前置きが長くなりました。お急ぎの方は、本文へ進んでください。

Seven Samurai (1954), Akira Kurosawa’s masterpiece, celebrates its 70th birthday this year. Restored in 4K by the legendary Tōhō studios, the film will be presented in the Cannes Classics selection with Shion Komatsu—from Tōhō—in attendance.

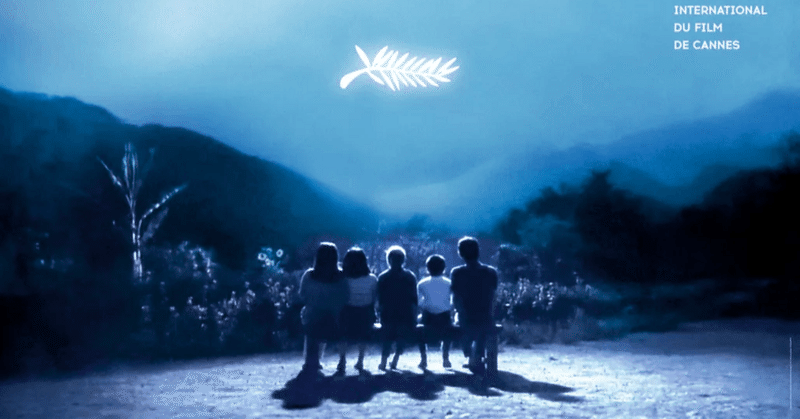

今年のカンヌ映画祭の公式ポスターに黒澤明の『八月の狂詩曲』(はちがつのラプソディー)(1991年)の一場面が使われたことが日本国内でも大きく報道されました。

The Official Poster of the 77th Festival de Cannes was designed by Hartland Villa (Lionel Avignon and Stefan de Vivies).

Poster credits: © Shochiku Co., Ltd. – Rhapsody in August by Akira Kurosawa (1991) / Graphic creation © Hartland Villa

The poster is available for pre-order from the Festival’s online boutique.

All the poetic beauty, hypnotic magic and apparent simplicity of the cinema emerge in this scene from Rhapsody in August, authored by the great Japanese master Akira Kurosawa, 81 at the time. In this film, presented Out of Competition in Cannes in 1991, a grandmother who was a victim of the Nagasaki bombing on August 9, 1945, passes on her faith in love and integrity as a bulwark against war to her grandchildren and her American nephew, with tenderness and contemplation. The next-to-last film by the director of Sanshiro Sugata, Rashomon, Seven Samurai, Dersu Uzala and Dodes’ka-den reminds us of the importance of coming together, and seeking harmony in all things.

映画の詩的な美しさ、催眠術のような魔法、明白な分かりやすさのすべてが当時81歳であった黒澤明の「八月の狂詩曲」のこのシーンに表れている。1991年にアウト・オブ・コンペティションで披露されたこの映画で、1945年8月9日の長崎への原爆投下の犠牲者である祖母が、戦争に対する防波堤としての愛と誠実さを大切にすることを優しさと熟考をもって孫たちと米国人のおいに伝える。『姿三四郎』『羅生門』『七人の侍』『デルス・ウザーラ』『どですかでん』の監督の最期から二番目の映画は、団結すること、全てのものに調和を求めることの大切さを思い出させてくれる。

Mirroring the movie theater, this poster celebrates the Seventh Art, with naivety and wonder. Because it gives everyone a voice, it enables emancipation. Because it remembers wounds, it combats oblivion. Because it bears witness to perils, it calls for union. Because it soothes trauma, it helps repair the living.

映画館を投影しながら(あたかも登場人物たちが映画館の暗がりにいるように見えます)、このポスターは純真さとワクワクする気持ちをもって第七芸術(映画)を祝福しています。映画はすべての人に声を与え、解放を可能にする。映画は傷を記憶し、忘却と戦う。映画は危険を目撃し、団結を求める。映画はトラウマを癒し、生者を修復する。

In a fragile world that constantly questions otherness, the Festival de Cannes reaffirms a conviction: cinema is a universal sanctuary for expression and sharing. A place where our humanity is written as much as our freedom.

映画は表現と共有の普遍的な聖域であり、私たちの人間性と自由が書き込まれる場所であるという信念を、他者であることを絶えず問題にするこわれやすい世界にあって、カンヌ映画祭は再び肯定する。

日本の映画界・テレビ界で反核・核廃絶といえば、(『原子怪獣現わる』(1953年)の影響が濃厚にみられると特に米国で評される)『ゴジラ』(1954年)(近年においても、東日本大震災後、立て続けに水素爆発を起こした福島第一原子力発電所における苦闘を隠喩的に描いた『シン・ゴジラ』(2016年)やマーシャル諸島のビキニ環礁で1946年に行われたクロスロード作戦(トリニティ実験、広島、長崎に続く史上4回目と5回目の核爆発)で被爆したゴジラが戦後間もない東京を襲う『ゴジラー1.0』(GODZILLA MINUS ONE)(2023年))を筆頭に

(前略)

映画が完成したときに思ったのは、ゴジラって神事(しんじ)に近いなということ。映画を作るということで祟神(たたりがみ)として現れたゴジラを鎮める神事なんです。

(中略)

世の中に不安が発生したときには怖いゴジラが現れる。第五福竜丸の事件の影響を受けて初代『ゴジラ』が生まれ、東日本大震災の爪痕が強く残る時代に『シン・ゴジラ』が現れたように。不安がまん延するときに、怖いゴジラの映画を作って鎮める。

(後略)

(※ 『原子怪獣現わる』(1953年)に少し似たストーリーが展開するローランド・エメリッヒが監督した『ゴジラ』(1998年)の冒頭(オープニング・タイトル)では(フランスによる)水爆実験とゴジラ誕生との関係が簡潔に(ぼんやりと)描かれています。)

監督デビュー後、間もなく『原爆の子』の脚本も手がけ監督した新藤兼人

復員途中、原爆が投下されて間もない広島駅に停車した早坂暁

昭和20年4月、四国の北条から海軍学校へ入学した私は、わずか4カ月で終戦を山口県諏訪市で迎えた。8月19日か20日だっただろうか、一斉に故郷へ引き上げる人々を乗せた列車が広島へ入った。夜だった。

見ると広島駅はプラットホームだけで駅舎もない。原爆で壊滅したとは聞いていたが、あんな大きな街が一発の爆弾で消滅してしまうとは、まだ想像できなかった。しかし次の瞬間、私の不安は現実になったのである。目の前で無数のリンが燃えていた。何百、何千。それはどう表現していいかわからない。

等々が思い浮かびますが、黒澤明が核兵器と原子炉(原子力発電)に対して極めて批判的であったことを覚えていらっしゃる方は思いのほか少ないようです。

『七人の侍』(1954年)(および『ゴジラ』(1954年))の翌年に公開された(興行的には不調に終わった)『生きものの記録』(1955年)で黒澤明は原水爆・核兵器がもたらす恐怖・脅威に真っ向から取り組みました。

その後、長期に渡って核兵器や原子力が作品に登場する機会はありませんでしたが、最晩年に(8話のエピソードからなる)『夢』(1990年)の第6話「赤冨士」では原子力発電所(原子炉6基)が爆発し、第7話「鬼哭」では放射性物質で汚染された世界の荒涼とした風景が描かれました。

翌年に公開された『八月の狂詩曲』(はちがつのラプソディー)(1991年)は当初から(原作者の評価も含め)賛否両論に大きく割れる作品です。長崎の原爆を体験したおばあちゃんと孫たちの一夏の交流が描かれていますが、リチャード・ギアがおばあちゃんの甥を演じたことも話題となりました。

様々な有料配信サービスで視聴可能ですので、お時間があれば、是非ご鑑賞ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?