どのように欲望と向き合うか——大竹昭子のカタリココ『高野文子「私」のバラけ方』(その2)【書評】

(承前)

自伝の要素が濃く、事実とは異なりながらも「思い出す」ことで「記録」した高野文子の作品が、雑誌の初出が1999年、単行本が2002年刊行の『黄色い本』である。

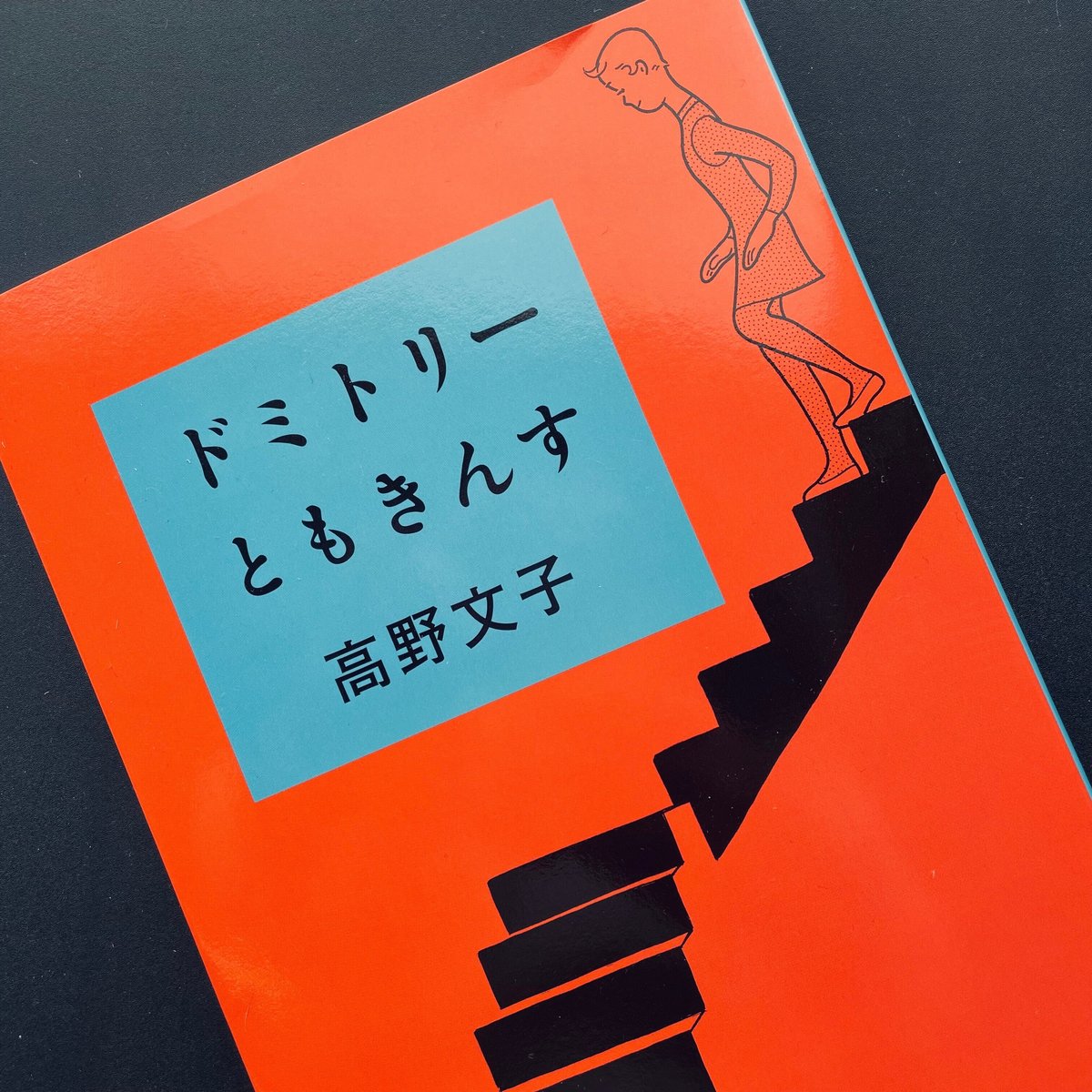

だが、その後は北村薫や長嶋有の表紙イラストなどのほか、漫画作品の発表はしばらくなかった。久しぶりに雑誌の初出が2011年、単行本が2014年に発表されたのが『ドミトリーともきんす』だ。朝永振一郎、牧野富太郎、中谷宇吉郎、湯川秀樹という実在した自然科学分野における研究者4人が、寮母のとも子と娘であるきん子とともに一つ屋根の下で暮らす連作短編集である。

わたしが漫画を描くときは

まず、自分の気持ちが一番にありました。

今回は、それを見えないところに仕舞いました。

自分のことから離れて描く、

そういう描き方をしてみようと思いました。

自伝的で感情の襞がこまやかに描かれている作品から、「自然科学の本のことを、紹介する役目」(あとがき)へと、作風は大転換している。読者が最も知りたいことの一つを大竹昭子は、どのような心境の変化があったのかと尋ねる。

すると高野は、これ以上自分の内面を覗くのは危険な感じがした、「バラけた」まま、元に戻れなくなったらどうしようかという不安があったと告白する。

『黄色い本』の主人公・実地子が時を忘れて読みふけるのは、フランス人作家ロジェ・マルタン・デュ・ガールが1922年から18年かけて発表した大河小説で、主人公の一人であるジャック・チボーと実地子は想像上で革命の同志となる。そこには思想の共感や共鳴もあるはずだ。

自分のことを掘り下げていくと何がかわるか、と思ってやったんだけど、どうも百年前の人も、こういうことをやってたらしいじゃないですか。でも結局わかんなかった、と言っている気がして。そうか、文学でも結論が出てないだ、と思ったら、私がね、私がね、という話しかけの仕方はちょっとやめてみようと思いました。

人間の心というのは、決して「きれいごと」だけで成り立っているわけではない。むしろ、その反対だ。

一枚の真っ白な紙またはノートとペンを前に、15分間限定で、心に思い浮かんだことを、何一つ飾らず、削らず、ありのままに書き出しなさい。書いたものは、他人が絶対に見ることはない。何を書いたらよいか分からないなら、「どうしよう、分からない」と書けばいい。

そのような指示を出され、実際にやってみたら、どうなるだろう? はじめは戸惑い、そして無理やり自分の趣味や食べ物の好みなどを書き出すかもしれない。しかし、話題はだんだんとマイナス方向へ行く。他人への嫉妬。自分の過去における後悔。口には出せないようなどす黒い欲望。正常な感覚ではとうてい理解できないような内面や思考の醜さが現れてきても、まったく不思議ではない。誰にでも起こる、自然な感情だと思う。

人間は、どんな欲望や邪念を抱えてもいい。問われているのはアリストテレス『ニコマコス倫理学』のアクラシア、すなわち「自制できない心」だ。欲望や情念を、表に出すか、出さないか、それを倫理というのではないか。

ストーリーをもって読者に語りかけ、絵によって視覚にも訴え、商業出版であれば不特定多数の人々に影響を及ぼす。そんな漫画という表現メディアについて、高野は「絵を描くのって、そのくらい危ないことをしている、という自覚があったほうがいい」と考えている。自分の内面にあるものについて、隠すべきものと、あらわにしていいものとの区別をつけないのは、乱暴であり、迷惑だと高野は言う。

これには大竹も大きく同意して、言葉を継ぐ。

カタルシスにいったらまずい、ということですよね。自分のたずなをうまく取る必要があります。人間ってそもそも危険で犯罪すれすれの生き物なわけだし、自分のなかに手を突つっこむ行為にハマりやすいです。

自分のために、書けばいい。読みたいことを、書けばいい。それは真っ当なように聞こえるが、どこかアクラシアのように思えてならない。

『ドミトリーともきんす』の読後感は、ものすごく静かだった。舞台となる寮の「ともきんす」は、登場人物の一人である中谷宇吉郎が天然雪を観測した山小屋「白銀荘」をイメージしているという。寮「ともきんす」では、本当に多くのことが語られていて、明るさもにぎやかさもあるのに、周りに降り積もった雪にそれらが吸いこまれている。そんな印象は、どこからにじみ出ているのだろう。

写真批評家でもある大竹昭子は、『ドミトリーともきんす』の「線」に着目した。

(つづく)

まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。