「同じこと」からの逸脱を欲望する

こちらのnoteの続きです。

前回までの内容を、少しまとめてみようと思います。

「何かを打ち明ける」という行為、つまりカミングアウトという行為は、カミングアウトをする主体(例えば、女性、障害者など、マイノリティ一般)の権利を主張しない。なぜならば、自己と他者に分け持たれた「同質的偶像的全体」に内包されているものこそ、この「カミングアウト」自体であるからだ。この両者に分け持たれた「偶像」としての「カミングアウト」自体とは、つまりは、もはや「カミングアウト」という主張形式が崩壊していることを示している。「カミングアウト」という行為自体、または、その「カミングアウト」の内容が、両者にとっては既知の行為、または事実であり、何ら「カミングアウト性」を帯びていない、ということである。ようするに、この「カミングアウト」という行為は、「させられている」ような形式の論理が、背後に存在しているのである。「同質的偶像的全体」は不可視に構築されうるため、その正体を認知することは決してできない。それはつまり、カミングアウトする主体が、「(カミングアウトする)私≒他者」のような同質的形式の存在を、理解することができないでいる、ということになる。そこから導かれる事実は、つまり、カミングアウトされた他者はすでに、マジョリティの利権を示す知識として、その「カミングアウトする内容」を、すでに掌握しているということだ。カミングアウトされた主体である、多くのマジョリティたちは、そのカミングアウトの内容を、「マジョリティのもの」として、また当たり前な既知の内容として、誰もが疑義することなく保有している。(女性問題、LGBT問題、障害者問題として、多くの人に分け持たれている課題であり、事実である。そう、これはマジョリティにとって「課題」なのである。)この構造は、すなわち、「階級」や「身分」を示しうる。カミングアウトする主体は、された主体と比較して、ただ純粋に「マイノリティ」なのであり、カミングアウトする主体は、その烙印を自己に刻み付け、「名誉マジョリティ」への帰化を、強制的に「させられる」。このようにして、マジョリティと言われる人々に「何かを打ち明けること」を実行する、というのは、決して《マイノリティの権利を称揚すること》に、繋がってはいかない。まず、この「名誉マジョリティ」への帰化を「させられない」ようにするために、積極的カミングアウトを行わないという、断固たる決意が必要である。それは、《同質性》を拒む、ということに繋がる。しかしながら、「同質的偶像的全体」はこの先も、多くの《交差点》を私たちに見せつけ、そのたびに、「カミングアウト」行為を迫ってくるということは、容易に想像ができる。マジョリティという構造は、マイノリティという構造を徹底的に還元し、「名誉マジョリティ」へ転換し尽くそうと、画策するだろう。しかしながら、「カミングアウト」という行為は、民主主義の国民国家に生きる私たちにとって、不可欠な1つの「自由」として、守られなければならないというのも確かである。また、国民をあらゆる角度で分断する、《非対称性(マジョリティ/マイノリティ)》が存在していることも、不可避な事実として、認識しなければならない。これらをふまえると、民主主義は多数派のマジョリティ側の意図に存在することで民主制が保証されるのであって、またそれは民主制の権利として「カミングアウト」が担保されているということであり、つまりは、その民主制(マジョリティの意図自体)がないと、それ(カミングアウト)すらも行うことができないという、矛盾がある。それは、避けようのない、更なるもう1つの事実だ。つまり、この《非対称性(マジョリティ/マイノリティ)》、ようするに「カミングアウトをさせられる形式の論理」に対し、どのようにしてどこまでその《不当性》を示しうることができるのか、その点が肝要なのではないだろうか。

同質性

再度、私がいう《同質性》について、詳細してみようと思う。本noteの上部にリンクが貼ってあるが、そこではこのように説明していた。《同質性》とは、「他者≒自己」の形式が極限までに推し進められた体系を成しており、さらに、その《同質性》によって、自己はさまざまな《交差点》に晒される。

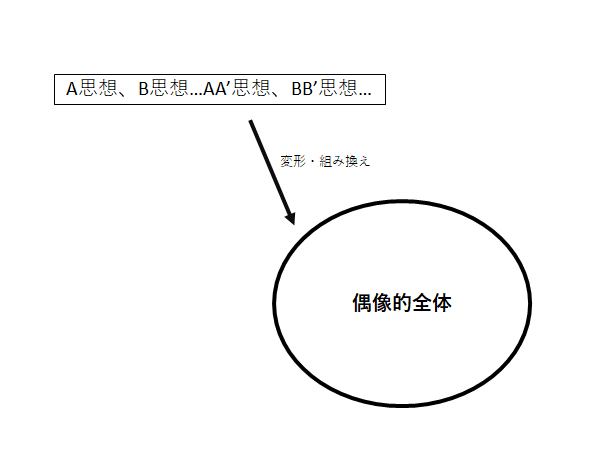

《交差点》という「多様なもの」をまじまじと見せつけられることで、「多様性」の一部分から「多様なもの」を引き取り、その「多様なもの」を志向する「多様な自己」が生み出され、それに伴い自己に関するドメインは縮小し、「志向的偶像的全体」が不可視的に構築されていく。

のちに、その多種多様な《交差点》により、さらなる《同質性》が推し進められ、自己の「志向的偶像的全体」は縮小へ向かう。ここで、「縮小」という言葉に注意したい。

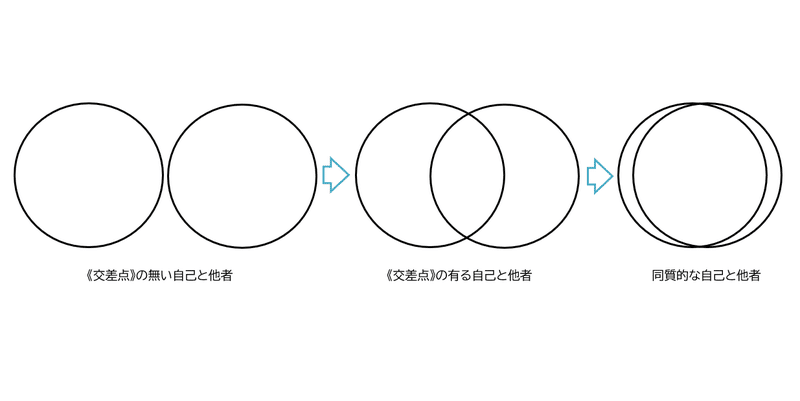

この「志向的偶像的全体」は、ますます「多様な自己」に向けて、縮小を加速し続けていくことになる。「縮小の加速」と述べたが、実際にそれは、ある1点になるまで縮小し消失する、ということではない。集合論的に説明すれば、「…、かつ、…」という範囲がますます拡大していく、ということを述べている。まったく重なり合っていなかった集合が、徐々に重なり合うと、全体としてのドメインは縮小する、ということである。よって、縮小し続けたとしても、その範囲は決して1点にまで収斂することはない。収斂するのではなく、その集合同士、いわば自己と他者の「偶像的全体」が、「多様な自己」を希求すればするほど、逆説的に同質に染まっていく、という帰結を生む。

上部にある図2に示しているように、「同質的な自己と他者」のように、全体としてのドメインを縮小させながら、限りなく「自己≒他者」に染まっていく、という経路を示している。

社会全体で考えたとき、その《同質性》とはいかなるものであるのだろうと、想像してみる。その時に、2者以上の「偶像的全体」によって存在しうる、その《同質性》について語る自己というのは、どこまで行っても不可解なものであるという点にも、注意しなければいけない。なぜならば、そもそもの端緒である「偶像的全体」は、それは《不可視化された「解釈装置」の不在性》が存在しなければ、その存在自体に耐えることはできないためだ。この《不可視化された「解釈装置」の不在性の存在》は、以下の引用、noteで触れていた。

これ(「偶像的全体」)を構築可能とするのは、前提として全人類は「思想」してはならないということであり、「欲望」してはならないということである。このような「無で均された地平」において、「思想」のパーツ群を用いて全体性のあるものを構築しようとするとき、とある「期待」を思考するようなフェティッシュな「欲望」が加わることで「のみ」、規範や規定が確立され、「偶像的全体」の存在が許容される。それが普遍の規範や規定となってしまえば、それら自体は見えなくなるような、自然となる。

だから、この《同質性》、ひいては、「偶像的全体」について語る自己とは、すべからく自己欺瞞なのである。それを語る自己からは、その欺瞞を払拭できないのであって、どこまで語ったとしても、それは無味乾燥とした、空虚なものでしかないのである。しかしながら、それ自体の本質を追求はできなくとも、人々に均されきった自己という名目での「偶像的全体」を用いてそれに関わる事例について語ることは、ベースラインが規定的であるからこそ、逆説的に可能なのではないだろうか。それでは、《同質性》や「偶像的全体」の構造自体を知る一例として、「貨幣」について述べてみる。「貨幣」とは、それ自体の《同質性》が国家などによって異なるのはもちろんであるが、とある一国家において考えてみると、偏執した《同質》なものであることが分かる。「貨幣」自体は、いとも簡単に目視できるものであるが、その「貨幣」を使う個人間における「貨幣」を介した交渉において、重要な要素が不可視にされ、規定となって存在しているのだ。それは、「信頼」という言葉が当てはまるのかもしれない。また、その「信頼」について、それが一体どのように構築されていったのか、そもそもどのような端緒で「信頼」が構築されるに至ったのか、幾人がその「信頼」に携わってきたのか、明確に答えることができる人は、存在しえないはずだ。考古学者や歴史学者のように、当時のその「貨幣」の在りさまや、それを使用する人類の思考について研究し、ある一定の回答を得ることは出来るかもしれない。しかし、その回答には、完全なる「信頼」をおくことはできないのである。「貨幣」という《同質》なものは、実は、物質的には目視できていたとしても、その本来的な意味においては、もはや経験としてしか語ることができないはずだ。そもそも、「貨幣」が存在している、という根本的な理由について、何かを語ることはできないに等しい。

「貨幣」は、いわば1つの《同質性》を保持した「偶像的全体」である、という想定が可能なものだ。しかしながらこれは、無意識的物質なので、どのような倫理観を用いてもその物質自体が「偶像的全体」を保持していると考えることは、不可能である。それはつまり、その物質を使用する人々は、図2の「同質的な自己と他者」の重なり合っているドメインに存在するはずであり、1つの自然的規定である「事実」なのである。そういった意味で、自己と他者という2者以上の形式において、この物質は共有され、《同質性》を確定し、存在している、ということになる。物質自体は単に虚空を浮遊しており、その浮遊する何かを観測する人間に、それ自体の感想は委ねられるのだ。物質の本来的な意味は、このような「《同質性》の確定」という、極めて強固な論理形式を保有しており、不可視な事実となっているという点が重要である。私自身もしくはあなた自身も、「貨幣」という物質、またそのほかの物質に関した、本来的な意味という事実を、雄弁に語ることができない。しかし、逆説的にこの状況をとらえてみれば、それを語りえる道を開くことができる。つまりは、この物質について、直接に本来的な意味を問うのではなく、「今の私が語ることのできる内容」以外に、何か語りうることができることがあるのだろうか、と。今や「お金」という物質のありようは、柔軟な変容を遂げており、さまざまな形態が存在している。まさに、この事態によって説明できることであるが、であれば、物質である「貨幣」について、自分は語ることのできること以外に何を語れるというのであろう。「貨幣」の性質を列挙し、箇条書きし、「貨幣」の条件を書き出すことは、可能かもしれない。しかし、それは、あくまで性質の列挙であって、本来的な意味へと届くことは、叶わない。そして、「貨幣」の性質に、新たに「非物質的なものもある」と追記できる時代になってきた。物質的なものであった「貨幣」の存在は、常に私たちの手に届く範囲の中でさえも、揺れ動き、拡散し、留まることを知らないでいるのだ。このように、ある物質について、その性質以外に語ることができない状況というのが、私の考える《「偶像的全体」の構築不可能性の不可視》である。「貨幣(偶像的全体)」という物質は、性質を列挙しただけは、その本来的な意味の構築は不可能のままであり、その事実は不可視化されている。そして、この不可視化される発端は、とことん、この物質において《同質化》を加速させた、全人類の功績なのである。その結果、この物質は、存在しないことを想像することさえ、できなくなっている。そう、この《同質化》には、同質的に保持された性質以外の意図や意味を、語ることを出来なくさせる、という作用があるのだ。「貨幣」を、いろいろなものに変換してみると良い。「性別」、「人種」、「階級」、「国家」、「差別」、「貧困」、「ジェンダー」、「マイノリティ」、「マジョリティ」、「仕事」、「学業」など、さまざまなものについて、考えを巡らしても良いだろう。とある物資や、事象の性質を解きほぐしたければ、まず同質的なドメインから逸脱し、私自身も物質と同様に浮遊し俯瞰し観察せねばならない。

しかしながら、ここまで私が述べた内容について、無垢に「信頼してはならない」。他者(あなたから見た私)に関わる思考や論理は、私自身が書き記してきたものであるが、たしかにここにも「偶像的全体」が存在しているからだ。それがたとえ、見えないものであっても、たしかに私の内に「偶像的全体」は存在しており、私自身を構成してるものである。そして、この「偶像的全体」とは、何かの《同質性》に担保されて、ようやく存在しているものなのだ。

ということで、「貨幣」に代わる変換ワードの中に、「私」という言葉も追加しておこう。

「私」自身が、「私」自身の性質を列挙しようと試みても、それは不完全に終わる。「私」の本来的な意味というのは、結局分からないでいる。あなた自身にも「偶像的全体」が存在していることも確かである。つまりは、あなたが私の思考や論理に疑義するという行為に関しても、かならずしも完璧ではありえない、ということだ。

ようするに、《同質化》が際限なくすすめられた世界に存在しているのは、「規定性のある現象」だけとなるのだ。

非同質性

《非同質性》とはつまり、《同質ならざるものの性質》と表現される。図2に示した、「交差点のない自己と他者」が前提となる。自己と他者の「偶像的全体」は一切交差せず、干渉せず、存在し合う、というような形式である。しかしながら、一切交差しないかつ干渉し合わない自己と他者の「偶像的全体」に関して、図2の自己と他者が触れ合わずに、隣接しているように存在しているという事実を確認することは、端的に言って、不可能であることが分かる。なぜならば、《非同質性》とは、一切かかわることのない自己と他者の「偶像的全体」において述べられているのであり、つまりは、ここに《交差点》が発生することなど全くもってあり得ないということであって、かつ、そういった自己から見た他者の実存も、また、「一切かかわることは無い」という事態や、「《交差点》が発生することなど全くもってない」という事態も、実は、想定も観測も不可能なのである。ここには、一切の自己欺瞞は存在し得ない。《非同質性》とは、以上の通り、他者を認識できない形式なのであるから、たとえば「私は他者のことを知っている」ということも、または「私は他者のことを知らない」ということも、純粋な本来的な意味で、発言することはできないのである。つまりは、そのような発言に至ることもない、ということだ。とある他者を語り得ない自己とは、語りうるチャンスが皆無であるということであり、そこには一切の自己欺瞞は存在し得ないし、そもそもありえない現象であるのだ。

しかしながら、元も子もないことをいってしまえば、このような《非同質性》の形式が認められる世界とは、そもそもそのような世界の想定が「私」によってなされているという事実によって、それは存在し得ない、ということにもなる。このような世界の想定において、とある《同質性》を保持した「私」という存在は、この形式を、いつかのタイミングで誰かから「受け取った」者、なのである。それは、《交差点》として表出しはじめ、その《交差点》からのリフレクション作用によって私が「受け取る」に至り、のちに《同質化》がすすみ、私の「n次志向的偶像的全体」を不可視的に構築するに至った、ということである。純粋な私、という存在も認識し得ないし、《非同質性》または《非同質的》な私も、認識することができない。一体それは何であるのだろうか、そのようなことを考えても、それについては一生理解することができない、物自体のようなものなのである。

つまり、世界の事実は《同質》のうちに存在し、《非同質》の想定は、ただの妄想である、ということになる。しかし、《同質性》を全面的に認め、それに依拠した世界をなぞって生きるということは、無意識的な自己欺瞞に満ちたものだということは、前述した通りだ。とある事物に対し、全てを語り尽くすことができないことを承知の上で語り尽くそうとし、それを事実であると吹聴し自己理解するような、あの態度のことである。そういうことであれば、こうも言える。図2の形式を、今一度確認してみる。人類が《同質化》を加速度的に進められうるような、確固たる手順経路というものは、おおむね存在していないということができるが、やはり、徐々に《非同質》から《同質》に進む経路をたどるのは、先天的にわかることであろう。今や人類は、起源から換算して何世代目なのかも定かではない「私たち」なのであり、私たちは本来的に《非同質的》な存在ではない。私たちは、すでに《同質的》であったのであり、たった今、その《同質性》をアップデートしている最中である、ということだ。私たちがいるこの世界において、《同質性》を避けられないことは確かで、《非同質性》を語る自己の《同質性》をも避けることはできないのは事実である。どうも私たちは、この世界を語る際に、「断定的」に語る癖が、ついてしまっていることがわかる。《同質性》が保持された世界について、「それはこうである」と、全ての性質を語り尽くして、事細かに説明できる者など、いるのであろうか。それは、決して存在することができない、存在である。ようするに、私が保持している、「偶像的全体」については、その存在は確かに把握できたとしても、その存在自体の性質を、事細かに詳細することは、不可能なのである。それは、「偶像的全体」の構築不可能性の不可視化を、説得する材料の1つである。この《同質性》が張り巡らされた世界とは、私自身の「偶像的全体」によって解釈された、〈モデルの世界〉なのであろう。しかし、なぜ、私たちは《同質性》が見せる〈モデルの世界〉の「世界」を、明瞭に分かっているかのように、ようするにその〈モデルの世界〉の唯一性について、語りはじめてしまうのだろうか。《同質性》が蔓延る〈モデルの世界〉という「世界」に存在している私たちは、何故この〈モデルの世界〉について、何かを雄弁に、そして何かしらの既視感をもって、語り始めてしまうのだろう。自己欺瞞に陥っていることについてもそうだ、それが意識的なのか無意識的なのかも定かではない、神経衰弱したような自己であっても、この〈モデルの世界〉を語ろうとする。私が主張したいのは、1つの〈モデルの世界〉を語る自己とは、つまり、何かしらの「世界」と対比しながら、その〈モデル〉を語っているのではないか、ということ。要するに、何かしらの〈起源的世界〉と〈モデルの世界〉の見分けを、無意識的に判断しているという事実に繋がっていくのだろう。〈起源的世界〉とは、《非同質的》な根源的な人類の在りさまを示し、〈モデルの世界〉とは、《同質性》を保持し合う使い古された世界のことを示す。使い古された〈モデルの世界〉「しか」存在し得ないのであれば、それはつまり、この世界について語るという事態も、存在しないということだ。私たちが今さら「呼吸し、摂取し、排泄し、就寝する」理由を、逐一確認しないことと同じように、この〈モデルの世界〉について、もはや何かを語らずとも、それは当たり前の事実だろうという前提が存在しており、そこへ意識が注入されることは無いということだ。しかしながら、私たちは〈モデルの世界〉という、「自己≒他者」の《同質的》な形式がおしすすめられた、さまざまな「偶像的全体」が跋扈している世界に存在していることを、たしかに認識しながら、その世界について何かを語っている。それはつまり、《非同質的》な(自己と周囲の他者からなる)世界の想定は、必ずしも妄想ではない、という示唆である。「私たちの、只今の現実は、〈モデルの世界〉に存在していると断定できる。なので、…だ。だから、…だ。ようするに、…なのである。」、このように語るような自己と他者が居るのであれば、そこには、〈モデルの世界〉の端緒である〈起源的世界〉への、志向的意識を見つけることができる。〈モデルの世界〉と、その〈起源的世界〉の見分けがつくからこそ、このように何かを語り、満足し、傷心し、結論付ける。それはまさに、〈起源的世界〉が何ものなのかを知っている、ということに他ならない。その事実を、本来的な意味として知る由は、全くないのかもしれないが、《非同質的》な(自己と周囲の他者からなる)世界の想定というものは、必ずしも妄想ではないのであることは、少なくとも事実であると言える。

(ここで述べている〈起源的世界〉を、すべからく掌握するような知を得ることは、もちろんできない。しかし現在、この〈モデルの世界〉について議論し語りあう自己と他者が居るのであれば、その世界には確かに、〈モデルの世界〉以外を志向している自己と他者が居る、という事実を示すことになる。その志向的現象を表現し合う自己と他者は、〈起源的世界〉に近似した、別の世界を志向しているのだ。t=0時点での世界、ようするに〈起源的世界〉、をハッキリと志向している、ということではなく、少なくともこのような自己と他者の、t=0の方向へと進んでいきたいという「欲望」を、垣間見ることができる。「私が語ることのできない現象について、語れるように善処していきたい。」このような気持ちで。しかしながら、〈起源的世界〉自体は妄想の産物であり、実際には〈モデルの世界〉を右往左往するほかないのであるが。民主制のもと、「カミングアウト」の自由は守られなければならない。しかし、「カミングアウト」した主体が、その行為を、自己と同質な他者に推奨し誘導することは、忌むべき行為である。それが、意図的であってもなくても、同様にである。なぜならば、《同質化》へと誘うことになり、そのことにより《非対称性》を生み出す永久機関になる可能性を、否定することができないからだ。「カミングアウト」の誘導や推奨は、どのような形で成されるのであれ、《非対称》なこの世界を、更に《非対称》にさせていく作用を発揮する力がある。この《非対称性》こそ、不当性の諸悪である。)

そうであれば、なぜ、「カミングアウト」という行為をすることで、安易に《同質化》し、1つの〈モデルの世界〉に安住することを選択してしまうのであろうか。なぜ、私自身の性質を、既知の知識や課題のようなものにすり替え、私自身の存在を、薄暗くさせてしまうのであろうか。

《同質》を拒んだ先にある世界とは、決して妄想の産物ではない。何にも恐れず、「カミングアウト」をしない選択を取ればいいだけなのだ。

起源的世界とモデルの世界

《同質性》と《非同質性》について、少しまとめてみる。まず、《同質性》に担保された《非同質性》のみが、《非同質的》な事象として、存在しうる。この事実は確かである。《同質的》でしかあれない私たちの実存は、《非同質性》をそのような形式でしか、生み出すことができない。《非同質性》であると判断し決定したドメインや事象については、《同質性》が付きまとって離れない、呪縛のようなものに見える。自己に固有の事象であると判断される事柄を、すなわち、《非同質性》と呼ぶが、それが《非同質的》であるものかと言われれば、実はそうではないのかもしれないという想定も可能なのだ。私たちが接続している世界とは、限られた視野のもと、存在している。どのような物を見るにしろ、解釈するにしろ、その場にあるもの、事象、事柄については、そこに在るものを視認していたとしても、それについて全てを語り尽くすことができない。その事柄を説明しつくすような、全ての性質を列挙し、詳細することというのは不可能なのである。このように、《非同質性》とは、単純に、その事柄の性質を列挙することが不可能であることからも、そのものの不可能性を説明することができるが、さらに追究してみれば、その事柄を視認する「私」という、ある種の《同質性》を無意識的に保持した主体が、存在し判断している時点で、もはや不可能が決定づけられているのである。であれば、主体が思い描く《非同質性》、または《非同質的》な事柄というのは、はなから存在し得ない、という洞察が得られる。私たちは、私たち自身の存在のみならず、その周囲に存在している他者やさまざまな事実に対して、何も語ることができない、か弱い主体なのである。であれば、このような想定も連鎖的に生まれるであろう。なぜ、限りなく同質性が排除された〈起源的世界〉という想定を、おこなってしまうのでろうか、と。ここには、ネオ実存主義的な思考を、見て取ることができる。これは、人間に関わる精神は多様なリアルが生みだしうる、という主張である。ここでの、「多様なリアル」という文言について、注意したい。ここでの多様さとは、つまりは、「私からみた外観の現実の中に、どのような〈私〉が入り込むことができるであろうか。」という思考のもとにたどり着いた多様さである、ということを主張する。それはつまり、自分自身を起点として〈私〉の存在様式を用意してみる、ということである。右往左往する「偶像的全体」によって見せられた《交差点》の作用によって生じる、「多様な自己」を志向する態度とは、全く異なっている。ようするに、図2で示した、「交差点のない自己と他者」の形式のもと、自己内部で欲望し処理し発散し検証するような、限りなく純粋な自己に向けて試行錯誤を繰り返す態度が、ネオ実存主義に意図されているものである。ここで、この実存主義に存在する課題点も述べてみる。実存主義には、「多様なリアル」を自己内部で検証試行するような態度についての意図が含まれているということから、正誤にかかわるような世界観や自己のイメージが生み出されてしまうことで、さまざまなイデオロギーが否応なく発生し拡大していくという作用もあるのではないか、という点である。ここでいうイデオロギーとは、つまり、〈起源的世界〉のことを示しうる。しかしながら逆説的にいえば、やはりイデオロギーは、厳密には〈起源的世界〉ではない。〈起源的世界〉は、誰もが正誤の判断をしえないような世界であるからだ。全ての事象に関した性質をすべて掬い上げ説明することが可能な想定世界なのであるから、命題の審議に関した問いも、もはや存在し得ない。このことから、イデオロギーの正誤判断の可能性の側面を観測してみれば、必ずしも、それらが相互的に関わり合っていることを示すことはできない。けれどもやはり、それは相互的に関わり合っている。それは、「目的が1つとして定まっている」という観点からの、指摘なのである。行為の目的論(何かを目指し行為すること)的説明を、イデオロギーも、〈起源的世界〉も担われている、ということである。とある偏執的な思想であるイデオロギー、つまりは「偶像的全体」とは、「同質的偶像的全体」(図2の右の形式)や「非同質的偶像的全体」(図2の左の形式)などの形式を想定できる。(しかし純粋には、非同質的偶像的全体の存在を想定することはできない。しかし、ここでは同質的偶像的全体との対比のために、この形式を用いている。)前者においては「1つのあるいは同質の目的を志向させる」のであり、後者においては「1つに限らないあるいは比較的非同質的な目的が志向可能」、である。また、〈起源的世界〉とは、その世界に関しては正誤の判断や観測は全くもって不可能であるが、ある起源、言い換えれば、1つの点としての発端を想定していることから、主体を「1つの目的を志向させる」ものであることが分かる。整理してみると

①イデオロギー(非同質的偶像的全体)=ネオ実存主義的なもの

また、「1つの目的を志向させる」という観点を導入すれば

②イデオロギー(同質的偶像的全体)⇔〈起源的世界〉

という形式の同一性を見て取れる。

イデオロギー(非同質的偶像的全体)

=無意識下での同質化への逸脱の欲求

=目的が1つによらない〈起源的世界〉への志向

=さまざまな〈モデルの世界〉

=ネオ実存主義的なもの

以上のように記述が可能だ。私は、人間は何かしらの偏執的な思想(イデオロギー)を保持してしまうことは避けることはできないと考え、そこから、少なくとも非同質的なイデオロギー、つまりは、①の形式である、同質化への逸脱の欲求を持つ主体である、非同質的偶像的全体への思考を、進めていくことが、今必要とされる行為なのではないか、と考える。同質性が限りなく排除されている〈起源的世界〉において、その「世界」をたった1つのユートピアとして据え置きながら目的論を展開するのであれば、それ自身は②の形式に帰属され、同質的偶像的全体へと志向させられてしまう。しかしそこへ、たった1つではないさまざまな〈モデルの世界〉のような(現時点においては〈起源的世界〉の可能性が残されてはいるけれども、そこへは決してたどり着くのは不可能である、と意識的に意識している主体による)「世界」を志向する主体が多ければ多いほど、上記の通り、非同質的偶像的全体としての、同質化への逸脱の欲求へと、繋がっていくのだろう。

極限にまで《同質化》が進められた「同質的偶像的全体」には、非常に強固な「行為の目的論」が存在している。それが達しうる目的というのは、「定められた事柄」、つまり「規定性のある現象」なのである。であるから、たった1つの目的を想定させるようなイデオロギーや〈起源的世界〉への志向をもつ自己意識を、これらの束縛から解き放つ必要がある。もはや、このような自己意識は「持ちざるを得ない」ようなものであると考えたほうが良い。なぜならば、この自己意識は「偶像的全体」の構築不可能性の不可視化が基盤になっているものであり、ようするに無意識的自己意識だからだ。今の「私」という、ある種の理論の枠組みを拡散肥大させなければ、「カミングアウト」という行為の存在様式も、勿論「するもの」である、という思考体系に囚われたままなのであり、「しないもの」と言う想定を排除しかねない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?