《矛盾のない地球村》はその存在自体に耐えれない

たとえば、全人類の「思想」を一箇所に集めたとして、その箇所ではまったくの「矛盾」が生じないような理想郷になりうるのだろうか、と想像することがある。

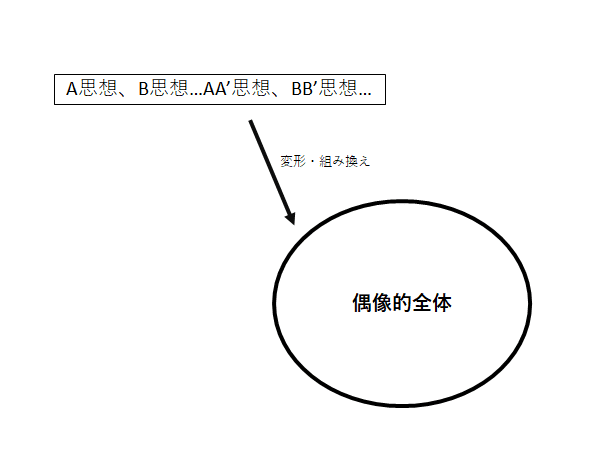

A思想、B思想…AA’思想、BB’思想…と、全ての思想を列挙しつくし、それを解体した後に、それらを組み替えなおして成立する全体像は人類の偶像となり得るのか、と。

1,可能と志向する場合

「偶像的全体」の存在自体が可能なのだと仮定してみる。そこには、前世界に雑多に存在していたA思想、B思想…AA’思想、BB’思想…が解体され尽くされ、その後に理路整然と構築された偶像が、何ら違和感なく、そこにただ存在することになる。

「偶像的全体」が、ただそこに存在できていること自体が讃えられることになり、さらにその「偶像」への信仰心を亢進させる作用が存在するのだろう。この帰結は、端的に言って再帰的矛盾に他ならない。

ただ、この信仰心をもつ当本人には、まさにフェティッシュな信仰そのものは見えていない。「偶像的全体」を目の当たりにしながら、その「偶像」から発せられる、パワーや規範や視野や見知であったりするものは、1つのフェチな派生的欲望であるからこそ、見えなくなっている場合においてのみ「偶像的全体」は構築可能である。要するに、見えるから見てるのではなく、見たいから見ているのである。個々人の概念や欲望とは、見えているものを純粋に見せてはくれない。

さらに、思想を解体しつくす行為とは、その全ての思想を解体するために行う作業は多忙を極める。思想とは、脈々と長年培われてきた「言語」を伴うがゆえに、その言語自体の意味と、その言語の文脈的歴史的意味とを、区別して再度書き換えなければいけないのだろう。言語を書き換える際には、更なる言語が必要になり、その言語の使用を1個人以上の複数人で観測し、その観測状況と観測結果をも記述し、再現性を担保しなければならない。続けて、更なる観測者による「第三者機関」を準備し、正当な依頼をしなければならない。この、「記述」は止まる所を知らない。無限再帰的な道筋を辿る。

仮に、思想を「解体し尽くせた」としよう。その次に行うべきなのは、各々の思想という命題を解体して無限に横たわって存在している「言語」や「記述」というパーツの組み立て作業となる。

「言語」や「記述」が、「言語」を基盤として行われており、その「言語」が基盤となった当時の状況の「記述」背景を確認しながら、「言語」を読み解き、その思想パーツを組み立てる必要があるが、それは途方もない作業であり、端的に言って不可能である。この途方もない作業を、1個人以上による「言語」の観察や監視を行いながら、それを担保にしつつ「思想」を組み立てようと努力を行うことになる。全人類でこの作業を行い、ある人はある人を観察し、更には観察されながら、無限の円環の中でこの作業を行うことによって、「偶像的全体」としての思想が完成する。

しかしながら、もはやここで作業をする目標というのが「ただ1つの思想」に向かっていない。上述した、「1個人以上による『言語』の観察や監視」という様相は、要するに「矛盾のないもの」の帰結を欲望してしまっているからこその行為であり、ここからは逃れられない。全ての人間に通ずる思想、つまり「ただ1つの思想」へとたどり着くことはできない。

「言語」という環境下では、1個人での「思想」の醸成や統一は、1つの統一的「偶像的全体」にはなり得ない。だからこそ、1個人以上での、または全人類での「偶像」または「思想」の練り上げがそれを可能にすると考えてしまいがちであるが、それが逆の効果を生んでしまうということである。

1個人は1人の「人間」であるが故に、収斂しない欲望を保持する。その欲望は様々な動静を描く。なぜならば、もともと雑多に存在していた思想を保持していたのは人間自体であり、更にはそれが全人類に同様のことであり、その事実がそれを説明する材料になるからである。「思想」とは、ある「欲望」とも言い換えられるのであれば、「欲望」が「言語」を伴って表現し存在しうる環境というのは、もはや空気を見ることよりも困難で不可能なことだ。

「偶像的全体」な「思想」の醸成を可能にするのは、理路整然とした「思想」や「欲望」を前提とした人間的社会の成立によって、である。ようするに、A思想、B思想…AA’思想、BB’思想…のような雑多に存在していた「思想」をもとに理想郷を構築する行為において、それらを誰の「許可もなく」すべて排除し、完全に消し去り、1次元としての「何もない平面」を構築して初めて可能になる。

「矛盾」のない世界の構築のためには、その「矛盾」のない世界が必要であると感じさせる元凶的な課題(A思想、B思想…AA’思想、BB’思想…のいざこざ)を、すべて無かったことにしなくては、それは可能にはならないという証明になってしまう。「偶像的全体」を必要としていた人類、言い換えれば、世界の平和を祈念するような行為とはつまり、そのような平和を祈念する気持ちを完全に排除、消去しない限り、「矛盾」のない全体(世界)は構築できないことを意味する。そして、それこそが「矛盾」ではないか。

「偶像的全体」を構築するためには、まず「偶像的全体」の存在が必須となるということだ。そこには、徹底的に交通整備された「思想」と「欲望」しか存在してはならない。それはつまり、形而上的な概念や、割り切れないイデア的な、「言語で語る必要のない本能」のようなもののみの存在しか許されない、無味乾燥とした(個人的には)つまらない世界である。

これを構築可能とするのは、前提として全人類は「思想」してはならないということであり、「欲望」してはならないということである。このような「無で均された地平」において、「思想」のパーツ群を用いて全体性のあるものを構築しようとするとき、とある「期待」を思考するようなフェティッシュな「欲望」が加わることでのみ規範や規定が確立されることで、「偶像的全体」の存在が許容される。それが規範や規定となってしまえば、それらは見えなくなるような自然となる。

2、不可能と志向する場合

1「可能と志向する場合」の帰結は、「無に均された地平」が前提条件である。それを踏まえれば、構築不可能性に直面する際には、そこには確かに、A思想、B思想…AA’思想、BB’思想…などは実在していたのだ、という了解を初めて得ることに繋がる。ということは、「偶像的全体」の構築不可能性に直面する限りにおいて、その雑多な思想群の存在を実感するということになる。

しかし、これはおかしな話だ。雑多な思想群が1箇所に集合すれば矛盾の生じないような理想郷になるのではないかと想像していたはずであるのに、その想像が全て無かったことにならなければならないのだ。前もって思想群を認知しているからこその想像であるのに、その組み換えや変形による再構築不可能性を直面しなければ、思想群を実感することに繋がらないという、決定的な矛盾がある。

これが示すのは、A思想、B思想…AA’思想、BB’思想…という思想を見る私自身において、その思想群は、とある「言語」環境という色眼鏡によって脚色されながら解釈した1つの正当/不当な結果を反映したものでしかなかったのだ、ということである。そもそも、A思想、B思想…AA’思想、BB’思想…なんてものは、最初から存在していなかった。いや、確かに存在しているのであるが、それは厳密に1つの点として集合できないような思想群であったという事実を、私自身が観測できていなかったということである。

不可能性に正しく直面した後、「偶像的全体」を別の場所に求めることになる。それは、「私」という存在においてのみ、問い質されることになる。「私」がA思想、B思想…AA’思想、BB’思想…などの思想群を解釈する「認知装置」が、いったいどのような構造になっているであろうか、という疑問である。自己の「言語」の問題もあるが、その「言語」が構築されてきた推移や変化を、自己の記憶のみで再現することは不可能である。よって、私自身の「認識装置」の構造をまずは把握しようとする試みは、1「可能である」で見たような、フェティッシュな「偶像的全体」を妄想するよりも、さらに困難であると思われる。

「認識装置」の構造を把握するためには、その「認識装置」を絶対的なものとするような「認識装置」からの解放が、まず必要である。「認識装置」は「言語」に依存し、その周囲の環境に依存しながら存在している。それゆえに、その「認識装置」は自身にとって無意識に絶対的なものとして、そこに在る。絶対的なものとしての「認識装置」を解放してやるためには、多くの他者の「認識装置」を観察し、相対化を図らなければならない。

しかし、その相対化は、同時多発的に行われる相対化の波に捕らわれることになる。多く(全人類)の個人が、「偶像的全体」をあきらめた瞬間、各々の「認識装置」の相対化が同時に、そして無限に相互に行われるからである。「認識装置」には、いつどこで誰に相対比較されたかどうかという記録はもちろん残ることは無い。そして、それによって受けた影響がどの程度であったかということも、もちろん推し量ることはできない。自己の「認識装置」においても、他者の「認識装置」においても、同様にそうである。相互に影響を与えうる相対化の波によって、「認識装置」の本来の機能、〈私という存在の認知〉のための機能が、正常に作動しなくなるということに繋がる。

これにより、固有性のある私個人を明瞭にする「認識装置」の存在の可視化を、諦めてしまうかもしれない。しかし、この「諦め」は、開き直りに近い。「思想」や「欲望」といった「偶像的全体」を志向することもなく、それがほとんど不可能であることが分かれば、「私個人」が一体何であるのかを思考するようになる。しかし、結局は「認識装置」の相対化が止めど無く行われて何が何だか分からなくなることで、それすらも断念してしまうことに繋がりうる。自己の存在をニヒリスティックに捉え直し、更に、そのような存在であると規範し規定することで、〈私の実存〉は落ち着くことになる。

まとめると、「偶像的全体」は

1:《無》で均された地平で「可能である」と分かる

2:私という《個人の不在》で「不可能である」と分かる

しかし

1:それ(その地平)は全く見えていない

2:それ(私個人)は全く見えていない

可能/不可能に関わらず、その実態は不可視化されるのである。多くの人々の「思想」、ひいては多様な文化的背景を持った人間群を一緒くたにできる場所というのは、どのように努力してまとめ上げようとしても、結局のところ、それが「可能」である様にみえて、ほとんどの「不可能」が不可視化されているだけに過ぎないのではないか。《無》で均されていたり、《個人が不在》であったりすることによって。

人間は、とある思想や思考に対して全体性を求めた瞬間、そこには強い志向性があることを認知できない。自由に追究する姿勢は、不自由である。また、その全体性を求める行為そのものは、その思想や思考を「区別可能」と考える自己を見逃すことはない。しかし、その思想や思考を区別する「私」の構造を、私自身は理解することが困難であり、不可能である。その不可能性は、自己と他者の相対的な配置により、カオス的に展開されるからである。そして、「偶像的全体」が仮に完成するのである。私自身は、その「偶像的全体」の完成を数多に迎えいれているのに、完成を認知することは決してない。

→続き

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?