カミングアウトなんか、しなくていい

なぜ、内密な事実をカミングアウト「させられる」形式が強要されるのだろうか。

こちらの内容から派生している続きです。

偶像的全体から多様性まで

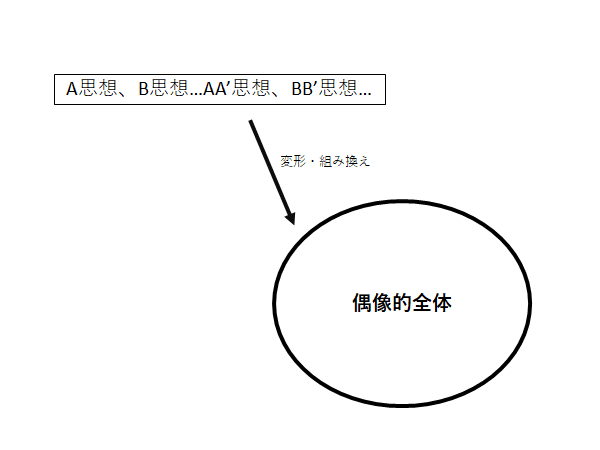

「偶像的全体」の概略は、以下の通りである。

多くの思想(宗教、思想、哲学、その他の個々人による思考など)について、それらをすべてまとめ上げ「偶像的全体」を構築することは、「不可能」であることを不可視化することによってのみ可能である。

「偶像的全体」とは、それ自体の構築不可能性が〈不可視化〉されることで、初めて存在しうる。ありもしないディストピア的「偶像的全体」の存在形式の基盤は、存在の地平が《無》で均されてたり、《個人の不在性》によって不可視化されていたり、それらを伴いながら担保される。「偶像的全体」は、それは《不可視化された「解釈装置」の不在性》が存在しなければ、その存在自体に耐えることはできない。よって、見えていないものは、人々の規定性のある想定によってなされうるのであり、その実態は全く見えていないのである。無根拠を根拠に据えた虚構の「偶像的全体」、これを保持しないものは、実は誰一人としていない、ということも分かるだろう。自己は、自己のみで存在し得ない。自己は、物質的な相対化によって、自己を認知するに至るからだ。人々は、事実の入れ子状になったセカイにおいて、その螺旋構造から逃れることは、絶対にできない。そののちに、全ての事実が不可視化されている世界において、人は、自己に関した〈絶対的な何か〉を志向し始める。いわば、「私とはだれか」また、〈個人の不在性〉による「多様な自己」への欲求は、高まっていくばかりである。

「多様な自己」とは、いわば「多様性」の一種である。この欲求の高まりは、当然の現象として観測される。なぜならば、「偶像的全体」は不可視化されながら存在し、かつ「偶像的全体」が存在するためには〈個人の不在性〉に依拠しなくてはならないからだ。もはや、頼れる「兄貴」は存在していない。「兄貴」という、信頼のある「大きなもの」を、見出せない状況が、常態化しているのである。よって、信頼のある「大きなもの」としての「多様な自己」を、模索し始めるに至るのだ。しかしながら、「多様な自己」をいくら志向しても、その「多様性」は、自己における統一的な志向によってのみなされるしかない、という矛盾をはらんでいる。例えば、「多様な自己」の在処を、Aというドメインを参考に模索し始めたとしよう。(Aの内容は何でもよい。例えば、会社であったり、趣味の合うコミュニティであったり、オンライン読書会であったり、スポーツクラブであったり、何でもよい。)Aという場所は、「多様な自己」に至るための、十分条件にはなり得ない。なぜならば、自己の構成要素とは、それ自体がすでに「多様性」に、ある種囚われているからである。となれば、「多様な自己」を模索する行為とはつまり、「多様性」を放棄することに繋がりうる。「Aという場所における知識や事実を吸収することで、様々な視野を獲得することが出来る。そして、それが『多様な自己』になるための確実な一歩となる。」これはあり得ない。なぜならば、「知識や事実を吸収すること」は、「多様な自己」の要件ではないからだ。知識が「多様性」を語ることはないし、事実も「多様性」を語ることは決してない。知識や事実は、ただ存在している、それだけなのである。恣意的に選ばれたAというドメインでの知識や事実を会得することによって、逆に「多様な自己」から遠ざかる。知識や事実をAというドメインで吸入しつくしたとしても、それで『様々な視野』を獲得できるはずがない。Aドメインの知識や事実が、常に自己の「偶像的全体」に関与し、その『Aドメイン関与の偶像的全体』が不完全に構築される。のちに自己に係る事実や現象について、その「Aドメイン関与の偶像的全体」を通した、安易で不用心な理解が促進されていく。

「多様な自己」を志向するあまり、〈絶対的な何か〉への志向へスライドし、その結果、何かしらの体系をなした「偶像的全体」に再帰してしまう。さらに、その再帰先の「偶像的全体」は、もちろん本質的な構築可能性は、ゼロなのである。では、その後、「偶像的全体」に関わる自己の動静は、どのように推移していくのか。再度、信頼のある「大きなもの」、つまり「偶像的全体」を見失うことになり、「多様な自己」を模索し始め、自己の中に統一的なものを志向することで、さらに以前とは別の様相を見せる「偶像的全体」へ、再-再帰していくのだ。以下、無限回帰的にこれは繰り返される。

以上の論理を、以下のように簡潔にまとめることができる。

「偶像的全体」>……>「1次志向的偶像的全体」>「2次志向的偶像的全体」>……>「n次志向的偶像的全体」>……

もしくは、例で取り上げた、Aドメインの関与を組み入れてみると、以下の通りとなるだろう。

「n次志向的偶像的全体」>……>「Aドメイン関与の偶像的全体」>……>「m次志向的偶像的全体」>……

因みに、初めに関わる「偶像的全体」とは、つねに「(n次志向的)偶像的全体」という、括弧が隠されている。簡略的に「偶像的全体」を記してきたが、その「偶像的全体」は常に、他へ影響を与え、影響を与えられているため、真の初手「偶像的全体」は、存在を追認できない。そして、すべての「偶像的全体」も、存在を追認できない。私自身が述べている『「偶像的全体」の存在は、それ自体の不可視化によって、存在が許容されうる。』という命題を、以上に述べた論理のもとに、保証している。

上記した「偶像的全体」に関わる簡略形式において、その形式が右方向へ進むにつれて、その「偶像的全体」は縮小に向かっていく。これに関しては、Aドメインの例で説明した通りである。「多様性」を、求めれば求めるほど、何かしらのドメインに深く関与する志向性を否応なく保有しうることから、自己の「偶像的全体」は縮小することに帰結していき、結果として、自己のドメインも縮小していくので、「多様な自己」を得ることは、結局達成されることは無い。「多様性」とは、不可視的な存在である「偶像的全体」によって見せられている〈幻想〉である。その〈幻想〉は、強固かつ貧相な多様性へと、向かわせる形式があり、その形式が上記の「偶像的全体」の簡略形式に示されている。

ようするに、「多様性」を共有知に向かわせれば向かわせるほど、「多様性」を元にした《分断》が起こるのだろう。

「多様である」とは何か

以上記した通り、「多様な自己」を希求することは、自己ドメインの縮小を招く。「多様な自己」、分かりやすく言い換えてみれば、「汎用的な自己」、について、それを無意識に志向し続けることで、それ自体を叶えることは決してできなくなる。「多様な自己」への希求が、素朴であればあるほど、その縮小度合いは増加していくのであり、それはある志向性を保有した「n次志向的偶像的全体」へと縮小変化していく道のみ、残されているだけだ。

それでは、そもそも「多様である」ことというのは、いったい何を示し得るのであろう。「多様な自己」とは、そもそもどのような存在であるのだろうか。前述した通り、「多様であるのが、自己である。」という命題は偽である。なぜならば、自己であるということが、多様でなければならない理由は無いからだ。とある自己が、可塑性の強い多様な存在であることは、もちろん、あり得る。しかし、そのとある自己においても、「可塑性の強い多様な自己」という自己規定が、自己に関したすべてを語ることはできない。事実として、いかようにも変貌できる可塑的自己が確かにあったとしても、自己の本質はそこには存在していない。本質は、大なり小なりの形式で表現できるものではないだろう。

「私は、私である。」この命題は、ナンセンスなのだろうか。私という「多様」を目指す自己、いわば、「多様性」という思想に囚われた自己とは、すでに実存している「私」のドメインを縮小させてしまってはいないだろうか。「私は、私である。」という命題がナンセンスではないと悟ること、それはつまり、前件の「私」と、後件の「私」の非イコール性を証明してしまっているのかもしれない。「私は、私なのだ!」と宣言することとは、つまり、「私は、(とある経路をたどり、とある志向的偶像的全体にたどり着いた)私なのだ!」ということだろう。少なくとも、前件の「私」より、後件の「私」は、小さいのだ。「私は、私である。」という命題を、ナンセンスであると断言できなくなっている。

「多様性」の一種である、「多様な自己」とは、いったい何であるのだろう。それは、「多様性」の様式が凝集している部分に見て取ることが出来るかもしれない。その部分とは、【各人における、出発地点が異なる「偶像的全体」そのもの】ではないだろうか。ちなみに、上記した「偶像的全体」に関わる簡略形式には、以下の通り、見かけ上の出発地点を設けている。

「偶像的全体」(出発地点)>……>「1次志向的偶像的全体」>「2次志向的偶像的全体」>……>「n次志向的偶像的全体」>……

この出発地点が、本来的な出発地点ではないということは、わかることだろう。もちろん、この「偶像的全体」の以前には、多種多様な「偶像的全体」が存在している。出発地点における「偶像的全体」とは、いわば、すでに《無》で均された地平や《個人の不在性》によって不可視的に構築された「偶像的全体」をプロトタイプとして、構築されたものである。その「偶像的全体」、つまり、「解釈装置」とは、両親である。両親でなくても良い。とにかく、私が物心つく前にかかわりを持っていた人間(=「解釈装置」=「偶像的全体」)に因果がある。そのように考えてると、自己とは、「多様」な生環境に産み落とされた時点で、自己以外のどの人間よりも「多様」な存在だったのだ。もちろん、自己以外のどの人間も、すべて「多様」なのである。このような意味において、「多様性」の在処は、【各人における、出発地点が異なる「偶像的全体」そのもの】に存在している。

しかしなぜ、そもそも「多様な自己」である自己を放棄してまで、他の志向性の強い「多様な自己」を希求することに、繋がってしまうのだろう。自らのアイデンティティは、この出発地点にこそ存在しうるはずなのに、なぜそれを問い質すような、無限回帰的な反復を、してしまうのだろう。なぜ、人はそれを求めてしまうのだろう。

それは、《出発地点または現時点での「偶像的全体」》に関わる現象であるのかもしれない。つまり、出発時点または現時点において、「相互的に関わる誰か」という存在の様式が、非常なまでの「多様性」に支配されている、ということである。もちろん、私の周囲の環境は、常に一定ではない。現時点と、現時点の過去を比較することは、それこそナンセンスである。ある地点は、過去において、ある地点とは違う様相を見せるのだ。《出発地点または現時点での「偶像的全体」》について述べてみると、出発地点の「偶像的全体」は、出発地点にのみ依存しているわけではなく、その存在は、自己の過去や未来の「偶像的全体」、または、まったく見知らないような他者の「偶像的全体」であるかもしれない、ということだ。まるで、上記した簡略形式が生態化しながらある場所に無数に存在し、激しい動きを伴いながら、ぐねぐねと交差しているような状況である。つまりは、そのときに生じる《交差点》が、《出発地点または現時点での「偶像的全体」》と呼ぶべき場所かも知れない、という想定をしている。この《交差点》は、多くの人間(他者)、ようするに、多くの「偶像的全体」または「解釈装置」を追認できたときに、増殖する。現在、それはインターネットによって、成立させられている。つまりは、現代に生きる私たちは、この《交差点》そのものが「多様」であると、まじまじと思い知らされているのである。このコミュニティの存在様式の広角化により、「相互的に関わる誰か」という存在と、自己の「偶像的全体」、この両者の《交差点》を認識し解釈することで、無謀なまでに無限に存在している《交差点》の「多様さ」を、従来の肌感よりも、「多様に」感受している、という証明になるのであろう。

「多様である」ものとは、「相互的に関わる誰か」である。

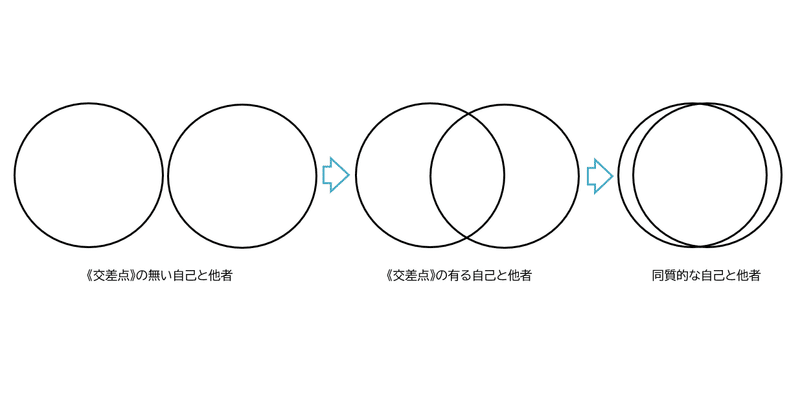

言い換えれば、自己の「偶像的全体」を尺度にし、他者の「偶像的全体」を視認することで、《交差点》を無限に見つけることのできる状況である。それは、まさに「多様である」。つまり、「多様な自己」を志向することとは、《交差点》自体をリフレクションした自己そのもの、である。これによって、上記で説明した通り、自己は、《交差点》という「多様なもの」をまじまじと見せつけられることで、「多様性」の一部分から「多様なもの」を引き取り、その「多様なもの」を志向する「多様な自己」が生み出され、それに伴い自己に関するドメインは縮小し、「志向的偶像的全体」が不可視的に構築されていく。そして、この形式は自己以外の「相互的に関わる誰か」においても、同様である。このような、〈自己ー他者〉の2者による形式は、相互的に認知されうる。これは、コミュニティの存在様式の広角化によって、加速している。とすれば、この「志向的偶像的全体」は、ますます「多様な自己」に向けて、縮小を加速し続けていくことになる。「縮小の加速」と述べたが、実際にそれは、ある1点になるまで縮小し消失する、ということではない。集合論的に説明すれば、「…、かつ、…」という範囲がますます拡大していく、ということを述べている。まったく重なり合っていなかった集合が、徐々に重なり合うと、全体としてのドメインは縮小する、ということである。よって、縮小し続けたとしても、その範囲は決して1点にまで収斂することはない。収斂するのではなく、その集合同士、いわば自己と他者の「偶像的全体」が、「多様な自己」を希求すればするほど、逆説的に同質に染まっていく、という帰結を生む。しかし、その「偶像的全体」は、すでに述べ続けている通り、《見えない》ものである。

のちに、「多様である」ものは、《幻想》へと化ける。

何かを打ち明けること

【「多様である」とは、《幻想》である。その《幻想》とはつまり、同質化しつつあるような「偶像的全体」によって、示されうる。この「偶像的全体」、いわば「幻想的偶像的全体」とは、非常にまで短絡化された、強固で貧相な「多様さ」の因果なのである。】この形式は、「相互的に関わる誰か」によって、加速度的に進む。この加速度は、コミュニティの存在様式によって、いわばインターネットなどのインタラクティブなツールによって、より異常なまでに進んでいくものだ。そうなれば、《幻想》は《幻想》を育み始め、極限にまで縮小した同質な「偶像的全体」が構築されるのである。

「相互的に関わる誰か」、いわば他者について考えてみたい。他者とは、自己を隔てる存在のことである。自己と他者の2者の間には隔たりがあり、その隔たりによって〈自己-他者〉の構図が成立する。よって、「自己=他者」では、決してない。それは、至極当然のことのように思える。しかしながら、上述したように、「偶像的全体」は、《幻想》を導き、さらに、その《幻想》は、べつの《幻想》を産み落とし育み始めるような、道をたどる。つまり、自己と他者の「偶像的全体」の差異が極限にまで消失し、同質性を帯びてくるということである。よって、この不可視化された異常にまで同質化した「偶像的全体」を保持する自己と他者とは、極限にまで「自己≒他者」なのである。

インタラクティブなツールによって、その形式は加速していく。自己と他者の「多様な自己」を希求する心理は、加速がすすめられていく、ということだ。その速度は、目視出来ないほどの異常なまでの速さである。これによって、自己の「偶像的全体」は不可視化され、更には、《幻想化》していくのだ。他者との《交差点》は、極限無限にまで広範に行き渡り、その現象によって「多様な自己」を追求するに至らせ、更なる同質化が促進されていく。そのような現象の中に、ある1つの行為がある。それは、「何かを打ち明けること」だ。

「何かを打ち明けること」は、カミングアウト、とも言う。内密にしていた事実を、他者に打ち明けることについて、そのように別称する。この現象は、《交差点》によって見せられた、一部分の現象であり、それは、《交差点》の「多様さ」に裏付けられていることだ。しかしながら、その《交差点》は実際に「多様」であるのに、その《交差》する自己と他者の「偶像的全体」は、現時点でも「自己≒他者」の形式を推し進められており、極限にまで同質化が進んでいる最中だ。その点を踏まえてみれば、なにかを打ち明けること、ようするに、カミングアウトをする内容とは、自己に内在した「…、かつ、…」以外のドメインに存在している、と言える。無意識的に同質化していく、自己と他者に残された、非同質的な部分があるからこそ、カミングアウトをするという行為が成立しているのだ。しかしながら、そのカミングアウトの成立には、もう1つの条件がある。それは、「…、かつ、…」というドメインが極限にまで拡大していること、だ。その形式は、今まさに進んでいる。なぜそれが、条件として必要であるのか。それは、カミングアウトという行為が成立する側面の他に、カミングアウトという行為を半ば強制的に「させられる」形式を成立させる論理があるからである。自己は、インタラクティブな世界を流動的に移動する中で、多様な《交差点》を目の当たりにする。その《交差点》の「多様さ」が自己へ直にリフレクションされることで、「多様な自己」を希求するに至る。この形式は、全人類参加型のゲームのようなものだ。このゲームは止まらない。ゲームが進んでいく限り、極限まで同質化は進んでいく。少なくとも、この同質化は均衡状態を保持しながら、《交差点》の増加によって、拡大傾向を持ちながら逸脱していく。そうなれば、カミングアウトする自己とは、その同質化が進むことで、「…、かつ、…」以外のドメインに存在することを、直に感受する。さらに、その同質化を目の当たりにすることで、自己の「偶像的全体」は「…、かつ、…」へと近似していくのだ。つまり、カミングアウトする自己とは、そのカミングアウトの内容に実在性を見出す反面、インタラクティブな場で関わり合う人々の《交差点》の縮減はまったくもって皆無であるため、同質化の速度は減少せず、それによって「多様な自己」を再び志向し始めることで、「偶像的全体」はさらに縮小していく(ドメインが縮小しながら、「…、かつ、…」の範囲が拡大する)、ということだ。

(この形式を保有する限り、カミングアウトとは、他者にカミングアウト内容のドメインを共有することに繋がるため、そのドメインの意味合いは縮減しかねない。結局、「自己≒他者」の様相を帯びた「偶像的全体」を不可視的に構築することに繋がってしまう。他者と「同質ではない」ことに気付いたからこそ、勇気を絞りカミングアウトを実践するのに、その気づきは「偶像的全体」同士の《交差点》のリフレクション作用によって得られた「同質性」に依拠してしまっている。これは「同質性はすでにあったもの」のように写しとらせてしまう性質が付与されてしまう、ということだ。つまりは、カミングアウトした内容の事実性は、他者にとって、すでに心得ている既知の概念であり、至極当然の内容だ、と「勘違い」させてしまう。この点は、問題である。)

この、自己の内的問題は、『ムジュン』へと至る。私は、自己と周囲との同質化が進んでいることを無意識的に感受しているのに対し、それとは相反している自己も認知しているのだ。変容の加速が止まらない「偶像的全体」と、まさに今発生している、自己と他者による無限なまでの《交差点》は、この『ムジュン』をないがしろのまま放置させる作用がある。それは、半ば強制的な力によって成される。しかし、このまま放置していれば、自己は『ムジュン』したままだ。よって、自己は他者に対して「何かを打ち明けること」へと、否応なしに帰結していくのだ。「多様な自己」への欲望を明瞭に志向することで、「偶像的全体」の《同質化》が進む。この《同質化》という性質そのものが、「偶像的全体」の本質であると、言い換えることができる。図2で示した「同質的な自己と他者」とは、「偶像的全体」の本質と近似している状況である、とも言える。全て重なり合うことは無いけれども(「偶像的全体」の構築不可能性)、《交差点》を多く観測「させられている」個々人は、常にこの「偶像的全体」の本質に近似しながら存在しているのだ。そして、それは限りなく不可視化された、いうなれば、「新たな解釈装置」である。「新たな解釈装置」はそこかしこに配置されている。それは、自己において、また不特定多数の他者において、配置されているものだ。また、その配置作業は、インタラクティブな場において、完遂されていく。《同質化》した自己と他者は、均質的な「偶像的全体」(「解釈装置」)を保持する、「自己≒他者」なのである。「多様な自己」を志向すれば、ひとたび「偶像的全体」によって見せられた《幻想》によって、自己ドメインの縮小を達成していくような、「拡散性のない私」が成立する。上述しているが、縮小とは、ある1点に収斂していくことではなく、図2で示したような「同質的な自己と他者」の様相を帯びる、ということである。ようするに、これは、カミングアウトという行為の「根本的な勘違い」を犯していることを、示しうるものだ。図2の「同質的な自己と他者」の形式を、カミングアウト側は気付くことができないでいるのである。しかしながら、この形式を知覚することは、決してできない。それは、「偶像的全体」の構築可能性の不可視化によって説明してきた。つまり、《同質性》を知覚できない自己は、あたかも自己と他者は、図2の「《交差点》のない自己と他者」の形式で存在しているものだ、と勘違いを犯してしまっている。《同質的》な自己と他者を相互作用(自己が他者に何かをカミングアウトすること、など)させたところで、そこから生まれるものは、非常に強固なつながりを基盤とした、短絡的な帰結を生むだけである。この現象を知覚することは、無理難題である。《同質的》な自己と他者による、欲望し欲望される気持ちの良いだけの関係が、無意識的に重視されていくのだ。したがって、「カミングアウト」という行為自体は、この無意識に選択・重視される形式に内包されるような凡庸的行為、に他ならないのではないか。例えば、「カミングアウトをすることで社会的に安心して仕事や生活ができる」という言い前は、全人類における「同質的偶像的全体」を不可視的に構築し共有しているからこその視点なのであり、それはもはや、本来的な在り様ではなくなっている。「カミングアウトなんかする必要もないし、カミングアウトをしてようやく受け入れられるような社会なんてくそくらえ」、これが私の主張だ。

以上の論理は、序盤に述べた、【「多様性」を共有知に向かわせれば向かわせるほど、その「多様性」を元にした《分断》が起こるやもしれない】という主張を、補足するものだ。不可視な《同質性》は、強固で容易に崩すことはできない。「カミングアウトをせねばならない」という形式を同質的にもつ者たちは、「カミングアウトなんかしなくていい」という形式を同質的にもつ者たちを、排除し、《分断》させていく。出発地点の「偶像的全体」は、本来的に同質である者(者)を《分断》し、ある種の差別や、偏重した優位性を加速させる作用があるのだ。この現象は、差別の論理を含んでいる。

打ち明けた先にあるもの

自己にとって内密な事実を、他者に打ち明けること。そのさきに訪れる現象とは、一体どういうものになるのだろう。

今まで述べてきた内容は、「何かを打ち明けること」という現象を否定しているわけではない。「何かを打ち明けること」、そのような行為に裏付けられる、自己の決意、周囲の理解、社会的環境の変容などは、充分に認められるべき要素である。私が主張したいことは、「何かを打ち明けること」という現象が、まるで他者から強要されているような形式、すなわち不可視的に存在する《同質的》な「偶像的全体」によって進められているのであれば、それは本来的な現象である、とは認めることはできない。自己に内在する、自己に特有の性質を知覚し、それを自己の判断で他者に打ち明けているはずなのに、その一連の行為が、まるで「させられている」かのように振舞っている、ということだ。こうなってしまえば、「多様な自己」とは、自己が多様性に満ちているという意味であるとは、決してならない。多様であるのは、自己に関わる誰かの多様さこそが「多様」であるのであって、それ以上でも以下でもない。そして、この事実こそが、「偶像的全体」の《同質性》を担保する。つまりは、「多様性」という文言が、自己と他者、または人類における《同質的》に内在している無意識的事実へと、還元されている。「多様性」は、《同質的》であるための理論へと、還元させられている。「多様性」の理論の還元は、「多様性」の物自体を、不可視にさせている。不可視であるのは、この還元された「多様性」が非常にまで《同質化》された「偶像的全体」に、内包されているからである。「多様な自己」を希求する自己とは、もはや《幻想》に他ならない。

あなたが、何かを他者に打ち明ける時、その現象を「自己から湧き出た欲望に従った結果である」、と断言できるであろうか。断言できないのであれば、その現象は《幻想》なのである。「何かを打ち明ける」自己は、すでに《同質性》の津波にさらわれている。津波が引いたころには、自己は他者の中にのみ、存在していることだろう。いわゆる、今まで述べてきた「自己≒他者」の構築プロセスを、そこで垣間見ることができる。このプロセスは、様々な箇所で観測することができるだろう。そして、この現象は一様に、「非対称性」を生み出す。いわゆる、何かにおける「マジョリティ」/「マイノリティ」という2元的形式である。私自身は、そんなもの、到底受け入れることはできない。また厄介であるのは、このような「偶像的全体」に関わる現象全てが、不可視化されている、という事実である。不可視化された「偶像的全体」、つまり無意識的意識には、すべからず「悪意」は存在しない。「何かを打ち明ける」自己、「何かを打ち明けられる」他者、この両者には、「悪意」などは存在していない。他者が、このような「何かを打ち明ける」形式を実際的に強要することは、毛頭皆無なのである。

何もしない

「こっちから何かをしてやるなんて、癪に障る。ましてや、「何かを打ち明ける」だなんて、至極面倒だ。なぜ、私がお前にわざわざ「打ち明け」なければならないのだろう。おかしなことだ。私は、私だ。前者の私も、後者の私も、私だ。それでいいではないか。この2者の私は、大なり小なりの数学的記号で結びつけることは不可能だ。結びつけるな。お前が、私を小さくしている。私は、別に、小さくなりたかったのではないし、大きくなりたかったのではない。それは、決して、私の意図を反映したものじゃない。」

今まで述べてきたことを俯瞰して記述すれば、このようになるだろう。この記述には、非常に精密な論理が、背景として組み込まれている。しかし、この反抗的な言い前は、論理から逃れたい「私」が、逆説的に、この論理の証明を完遂してしまっている。それこそ、癪に障ることだろう。それならばもう、「何もしない」ほうがいい。何もせずに、静観するのだ。この「何もしない」とは、図2の「《交差点》の無い自己と他者」の形式へと、向かう力がある。しかしながら、この形式は、自己と他者の接点が、「極限にまでゼロへと向かう」ことを、意味しているのではない。自己は、他者が存在して初めて、存在できる。存在同士は、《同質化》に向かい、そこに安住することに、もはや我慢をしなくてもいいのだ。私は私だし、他人は他人だ。

それを真の意味で理解するために、《同質化》を拒み、エポケー的行為を実践するのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?