【ネタバレ注意】図像解釈学と修辞技法で見る「イコライザー」

先のエントリで「テッド2」の考察記事を書きましたが、

監督も作品ジャンルも作風もまるで異なるのに、奇しくも「ボストン」を舞台に「歴史」と「聖書」をモチーフにし、しかしそれらを知らなくても全く問題なく楽しめるという「テッド2」と同じ構造の映画として「イコライザー」があります。

「イコライザー」はアントワーン・フークア監督による2014年公開のアクション映画です。2015年公開の「テッド2」の前年に公開された映画なので時期としてはこちらの方が先ですが、本作は前述のようにボストンの歴史と聖書のモチーフに加え、それらを文学の「修辞技法(レトリック)」と美術の「図像解釈学(イコノロジー)」で見せ、おまけとして音楽のネタも追加するというとんでもなくハイコンテクストな作品なので、敢えて「テッド2」を先に”予習”として鑑賞し頭を慣らしておき、それを踏まえて本作を見ることをオススメします。そうでもしないとあまりの情報量の多さに脳がフリーズする可能性すらある、とにかく何もかもが過剰にてんこ盛りの満腹映画です。

ナメてたおっさんがデンゼル・ワシントンでした!

「イコライザー」のあらすじを一言で表現するなら、映画ライターのギンティ小林さんの名言「ナメてた相手が殺人マシーンでした」に尽きます。本作の主人公は、ボストンで一人ひっそりと静かに暮らす初老のホームセンター店員のロバート・マッコール。誰とでも分け隔てなく接し、知的で頼りがいのある性格のため同僚からは「ミスター・マッコール(マッコールさん)」と敬称付きで呼ばれています。彼は不眠症のため毎日深夜に24時間営業のダイナーに行き読書をするのが日課で、そこで少女娼婦のテリーと交流するようになりますが、彼女が元締めのロシアン・マフィアのスラヴィから半殺しの目に遭う事態となり”真の姿”を発揮。元CIAエージェントだった過去の技能をフル活用し、ロシアン・マフィアを徹底的にボコる一人だけの戦争を始めるのでした…。

もう主演がデンゼル・ワシントンな時点で主人公がタダ者じゃないのは明らかです。しかも絶対インテリ。アントワーン・フークア監督は2001年公開の「トレーニング・デイ」でもデンゼル・ワシントンと組み、「ムチャクチャ頭の良い奴が悪に走るとどんなにヤバい奴になるか」という最凶の”悪デンゼル”を見せ、彼に念願のアカデミー主演男優賞をもたらしました。

つまりデンゼル・ワシントンが演じている時点で、その役が良い奴だろうが悪い奴だろうが絶対に頭が良いインテリキャラです。「イコライザー」のマッコールさんもまた読書が趣味の元CIAエージェントという超絶インテリですが、「トレーニング・デイ」の反動でもあるかのように100%善人の”良デンゼル”で、まずここに安心感と安定感があります。

本作は80年代にTV放送されていた同名のドラマシリーズ(邦題「ザ・シークレット・ハンター」)のリメイク作品ですが、オリジナルのドラマ版の舞台がニューヨークでイギリス人俳優(白人)の故エドワード・ウッドワードが主演だったのに対し、本作は舞台がボストンに変更され、主演も前述のとおり黒人俳優のデンゼル・ワシントン。「ボストン」で「インテリ黒人」が歴史的にどんな存在かは既に「テッド2」のエントリで書いたので省略しますが、マッコールさんはとことん良い人で、見るからにド底辺白人な若造やヒスパニック系の職場の同僚とも仲良く接し、ダイナーで明らかに娼婦なことが丸分かりなテリーに話しかけられても蔑むことなく普通に会話をし親しくなります。ボストンのインテリ黒人がどんな人種・性別・年齢・職業の人とも平等に親しく接する…このキャラ設定だけで本作がただのアクション映画ではなく、非常に大きなメッセージを持つ作品であることが分かります。

あとマッコールさんのキャラ演出で何気に重要なのは、このテの作品でこんなに丁寧に描く必要があるのか?というくらい冒頭で結構な時間を割いて彼の1日の生活が丁寧に描写されるところです。大量の本だけが並ぶ整然とした部屋のなか、目覚ましタイマーよりも早く起きて身だしなみを整え、公共交通機関を利用して出勤し、同僚たちと親し気に談笑しながら仕事し、昼休みには持参の弁当を食べながら警備員になることを目指す同僚にアドバイス、夕方に帰宅して夕飯を自炊し、深夜にダイナーで読書…もう絵に描いたような「ていねいな暮らし」っぷり!現代の晴耕雨読といったライフスタイルで、見る度に「自分もこういう生活をしたい!」と羨ましくなります。その規則正しい丁寧な暮らしぶりは、後で劇中の台詞にも出てくるようにまるで修道士(Monk)のよう。マッコールさんの装いが坊主頭で地味な色合いの服装なこともあり、見た目的にも修道士を連想させますが、そこでまた改めて気付くのは、舞台のボストンが質素、勤勉、規律、節制を倫理規範とするピューリタン(清教徒)によって建設された街だということ。ピューリタンがどんな人達だったかも先の「テッド2」のエントリで書いたのでそちらをご覧頂きたいのですが、劇中で描かれるマッコールさんのライフスタイルの元ネタは、どうも「アメリカ建国の父」として今も多くのアメリカ国民に敬愛されているボストン出身の偉人ベンジャミン・フランクリンではないかという気がします。

ベンジャミン・フランクリンは高等教育を受けていなかったにも関わらず政治家、外交官、著述家、物理学者、気象学者として活躍し、アメリカ独立宣言の起草委員の1人であることと、凧を用いた実験で雷が電気であることを明らかにしたことで知られている人物です。「フランクリン自伝」はアメリカのロング・ベストセラーの一つで、同書にも記されているピューリタン的倫理観「フランクリンの十三徳」で自らを厳しく律していたことも有名です。その十三徳とは…

節制:飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。

沈黙:自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。

規律:物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。

決断:なすべきをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。

節約:自他に益なきことに金銭を費やすなかれ。すなわち、浪費するなかれ。勤勉 時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いはすべて断つべし。

誠実:詐りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出すこともまた然るべし。

正義:他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。

中庸:極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎むべし。

清潔:身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。

平静:小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ

純潔:性交はもっぱら健康ないし子孫のためにのみ行い、これにふけりて頭脳を鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし信用を傷つけるがごときことあるべからず。

謙譲:イエスおよびソクラテスに見習うべし。

これを20代前半に自らに課したというのだから驚きですが、これらはほぼ劇中のマッコールさんの日常生活や真の姿を明らかにした後の行動規範に当てはまります。まあストーリーが進行していくごとに、「さすがにこれはオーバーキルだろ!」と彼の常人離れした強さがカンストを起こしてくるので「中庸」だけはどうかと思いますが。

修辞技法でキャラの心情を語る

本作は、「善人かつ強い人が悪者をボコって困っている人達を助ける」というシンプル・イズ・ベストなストーリーで、何も考えず、何の予備知識もなく、もし言葉が分からなかったとしても十分楽しめる純然たる娯楽映画ではありますが、その一方で様々な箇所に伏線が張られて一つ残らず全て回収され、さらにタイトルを含めちょっとした言葉やシーンに映るものに意味が与えられており、各キャラの心情がそれらの「説明台詞ではないもの」で表現されるという非常にハイコンテクストな構造になっています。まず冒頭でいきなり示されるのが、「金ぴか時代」「トム・ソーヤーの冒険」「ハックルベリー・フィンの冒険」などの名作で知られるアメリカの文豪マーク・トウェインの以下の名言↓

The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why.

(人生で最も大事な日は二日ある。生まれた日と、生きる意味を見つけた日だ)

この言葉は肉体の誕生と精神の誕生という2つの誕生と、その2つを以て人間として真に誕生することを示しており、かつ本作全体のイメージを予感させる言葉でもあります。劇中、マッコールさんは自分の心情を誰かに吐露することがほとんどなく、常に隣人に助言を与えたり、励ましたり、悪者に対しては諫めたり、警告したりと他者に語りかけてばかりです。しかしその一方、どこか一点を見つめて思いつめているようなシーンが複数回描かれ、口には出さないけれども常に何か考えている、というか悩んでいるように見受けられます。そうしたマッコールさんの決して語られない心の内が、文豪の言葉やちょっとした慣用句と言い回し、彼が読んでいる本によって修辞技法的に示されます。ちなみに修辞技法とは、文章やスピーチなどに豊かな表現を与えるための一連の技法のことで、簡単に言えば「言葉の彩(あや)」というやつで、本作では特にその中の「比喩」があらゆる箇所で多用されています。その代表的なものがマッコールさんが読んでいる「本」。

マッコールさんがダイナーで本を読んでいると、本のタイトルを見た娼婦のテリーがストーリーについて質問してきます。しかし彼はそれがアーネスト・ヘミングウェイの「老人と海」であることはおろか、概要も詳しいストーリーも教えず、ただ「最後に全てを失ってしまった老いた漁師の話」とだけ語ります。それを聞いたテリーは「散々ね」と率直に意見を述べますが、ここでマッコールさんが言う言葉が以下↓

The old man gotta be the old man, fish gotta be the fish. You gotta be who you are in this world, no matter what.

(老人は老人、魚は魚、自分以外にはなれない。所詮はね。)

これは長時間にわたる激闘を繰り広げた老漁師と巨大カジキの関係、およびその激闘に勝利し釣り上げた巨大カジキを群がるサメに全て食べ尽くされたものの、その対決での勝利によって漁師としての自信を取り戻した老漁師の姿を端的に言い表した言葉ですが、テリーの意見への返答になっているようでなっていません。しかし「老人と海」がどんなストーリーか、何が高く評価されているポイントなのか、マッコールさんとテリーのキャラ、そして冒頭に示された前述のマーク・トウェインの名言を全て頭の中で並べてみると、それらが全て呼応していることが分かります。つまりここで示されたのは「自分は何者か?」という実存主義的な命題です。

そしてテリーはマッコールさんと交流を重ねるなかで、歌手になる夢を持っていること、自分の本当の名前は「アリーナ」であることを明かしつつも、現実には娼婦から抜け出せない自分の境遇に絶望しているような素振りを見せます。そこで交わされる会話が以下↓

I think you can be anything you wanna be.

(君はなりたいものになれるんだ)

Maybe in your world, Robert. Doesn’t really happen that way in mine.

(あなたの世界じゃね、私のじゃ無理)

Change your world.

(世界を変えろ)

ここのマッコールさんの励ましの台詞は短いですが何気に重要です。というのも、歌手になりたいテリー(アリーナ)に合わせてか、マッコールさんはいずれの台詞に於いても様々な楽曲のタイトルや歌詞でさんざん使用されまくっている「ド定番の言い回し」で励ましているからです。最初の台詞にある「you can be anything(何にでもなれる)」は、「you can do anything(何でもできる)」と歌われることもあり、これで検索すると山のように楽曲のタイトルやら歌詞の一文やらが出てきます。

次の「Change your world(世界を変えろ)」はもっと定番。「Change the world」と歌われることもあり、検索するとどちらもこれまた大量に楽曲がヒットしますが、一番有名なのはこれじゃないでしょうか。

ちなみに本作では「音楽」も終盤のバトルを盛り上げる伏線として使用されています。ホームセンター店員として清貧の生活を送るマッコールさんですが、どうしてもCIA時代の知性と有能さが滲み出てしまうためか、彼の過去について疑問を持った同僚たちが前職は何だったのかと賭けを始めるほどに。そこで彼は自らの過去を「ピップだった」とだけ答えて煙に巻きますが、「ピップ」とは50年代から活躍するR&Bグループ「Gladys Knight & the Pips」のこと。女性シンガーのグラディス・ナイトを引き立てるコーラスグループが「The Pips」ですが、バッグコーラスの顔に注目している人なんてそんなにいないから、素性を隠したいマッコールさんにとっては都合良く煙に巻けるネタだったのでしょう。なのにそれを半ば信じてしまう若い同僚の様子も微笑ましく面白いです。

そのシーンで若者たちが聴く(というかライブ映像を見る)のがこの「Friendship Train」という曲。本作のメッセージおよびマッコールさんと若い同僚との”友情”にちなんだ選曲でしょうか。そして終盤にも彼らの最大のヒット曲「Midnight Train To Georgia」がラストバトルの開戦を告げるように効果的に再生されます。

マッコールさんとテリー(アリーナ)の交流に話を戻しますが、仲良くなった二人はダイナーを出た帰り道にも本について語り合います。

What’s your new one about?

(今度の本は何?)

Oh, it’s about a guy who thinks he’s a knight in shining armor. The only thing is, he lives in a world where knights don’t exist anymore.

(主人公は自分が光り輝く騎士だと思っているが、現実にはもう騎士がいない世界だ)

Sounds like my world.

(私の世界みたい)

言わずもがなこれはミゲル・デ・セルバンテスの「ドン・キホーテ」ですが、やはりマッコールさんは本のタイトルも概要も詳しいストーリーも教えません。でもだからこそ想像の余地ができるのか、テリー(アリーナ)は本の内容を自分の境遇に重ねます。本当は騎士ではないのに騎士だと思い込んでいるドン・キホーテは、歌手になりたいのに現実では娼婦のテリー(アリーナ)の暗喩でもあり、また騎士のいない世界で騎士であろうとする姿はその後の展開のマッコールさんの暗喩でもあります。

なお、このテリー(アリーナ)との会話の中でマッコールさんは妻に先立たれていること、その妻の趣味が読書で生前に「死ぬまでに読むべき100冊」をオススメされており、「今度妻に会った時に話す」ためにその100冊にチャレンジし既に90冊を突破していることを語ります。彼が自分から個人的なことを話すのはこのシーンのみですが、もうこれだけで彼にとって読書はただの読書ではなく、亡くなった妻との対話であり、同時に自分自身との対話でもあり、そしてテリー(アリーナ)との対話のきっかけにもなっているという、あらゆる垣根を超えるコミュニケーションツールであることが分かります。そしておそらくそれは監督が本作に込めたメッセージでもあったのではないでしょうか。「本(教養)はあらゆる垣根を超えるコミュニケーションツール」だと。これもまたボストンのインテリ黒人が辿った歴史を鑑みると味わい深いものがあります。

ここまでで結構なボリュームの情報量ですが、なんとまだ序盤で半分も過ぎておらず、それどころかマッコールさんの怒涛のアクションシーンすらまだなのです。勧善懲悪のシンプルなアクション映画なのに、本筋に関係のない凝った内省的な台詞とシーンがいくつも差し込まれますが、本作はさらにこの後に映像、というかそのまま「絵」で各キャラの背景を表現するハイコンテクストっぷりを見せつけてきます。

図像解釈学でキャラの背景を示す

本作に限らず、アントワーン・フークア監督の作品は「B級アクション映画と見せかけて実は美術が超凝ってます!」というものが多く、それもただ見た目がカッコ良い、美しいだけでなく、なぜこれがここにあるのか?なぜこれでなければならないのか?に意味があるという図像解釈学的な見方をしなければ意味が分からない、しかし分からなくても鑑賞するのに全く問題はないという作りになっています。図像解釈学とは、美術史学に於いて図像に示されているモチーフの意味と共に、その作品が生み出された社会や環境、文化全体と関連付けて解釈するという、作品をただ見て美しいだとか何だとかと「感じる」鑑賞をするのではなく、描かれたモチーフを”読んで”「考察する」技法のことです。主に絵画鑑賞で用いられることが多いですが、勿論写真や立体、映像の鑑賞にも応用でき、世に存在するあらゆる作品をより深く味わえて面白さが何倍にも増す非常にお得な学問です。

普通、そうした演出はアート系映画で用いられそうなものを、アントワーン・フークア監督はいかにもアメリカンなハリウッド資本の頭カラッポB級アクション映画の体でやるのが面白いのですが、本作ではそれが大炸裂しています。まず何が凄いって、マッコールさんの部屋の窓がピクチャー・ウィンドウかよ!というくらい絶妙にボストンの絶景を切り取っているところ。

もうこのシーンだけで一枚絵のようですが、本作にはキャプチャ画像がそのまま”絵”になるような印象的なシーンが山のように出てきます。極めつけはこれ↓

これはマッコールさんとテリー(アリーナ)が出会ったダイナーの外観ですが、明らかに元ネタはエドワード・ホッパーの「ナイトホークス(夜ふかしする人々)」でしょう。

この絵画はニューヨークのグリニッジヴィレッジの一角の小さな食堂を描いたといわれている作品で、リドリー・スコット監督の映画「ブレード・ランナー」のイメージソースになったことでも有名です。おそらくアメリカ美術界で最も知られ、重要視されている作品ではないでしょうか。この絵が表現しているとされるのは「都会の疎外と孤独」ですが、マスターと3人の客はおそらくお互いをまるっきり無視してはおらず、それとなく意識はしている”さり気ない連帯”を感じさせる作品です。

そしてこの名画と同様に劇中のダイナーのマスターもさり気なく客を案じていたのか、テリー(アリーナ)が集中治療室に入るほど元締めのスラヴィに痛めつけられたことを静かにマッコールさんに告げます。そしてしばしの逡巡を経て遂にマッコールさんが覚醒!ロシアン・マフィアの事務所に赴き、9800ドルの現金でテリー(アリーナ)の自由を買おうと交渉するのですが、そのシーンが豪華絢爛!ロシア美術が好きな人はこのシーンのためだけに本作を見てもいいくらいです。これはYoutubeに公式動画がUPされていたのでそちらをご覧頂きたいのですが…

壁は金箔貼り、天井には円形のステンドグラスがはめ込まれ、彫刻が入った祭壇のような豪華なデスクが鎮座し、その横には八角形の色ガラスの飾り窓が設えられており、デスクの後ろには正教会のイコンである「エレウサ型生神女マリヤ」が飾られています。この内装から、ここはロシアン・マフィアの事務所でありながら、構造はロシア正教会の教会内部とほぼ同じという”俗と聖”が同居した空間であることが分かります。

「正教会」とはキリスト教の教派の一つ。ローマ帝国が東西に分かれた際、東ローマ帝国側の国教となったのが正教会で、そのまま発展したことから「東方正教会」とも呼ばれていますが、現在ではギリシャ・東欧だけでなく世界中に信徒が分散しているため方角としてはもう「東」と限定できなくなっています。ロシア正教会は彼らのうちロシアおよび近隣地域を管轄する自治教会組織で、建築様式やイコン(絵)の伝統を踏襲しつつ独自発展させていきました。「エレウサ型生神女マリヤ」とは、聖母マリアに相当する「生神女マリヤ」と子供(イエス・キリストのギリシャ語読みイイスス・ハリストス)が頬を寄せ合って描かれる様式で、有名なものに「ウラジーミルの生神女」があります。

劇中に登場するイコンはこれとは細部が若干異なりますが、おおよその構図は同じで一目でエレウサ型生神女マリヤだと分かり、おそらく複製でしょううがいかにも壁から引っぺがしてきたような古い質感で、マフィアの事務所にあるのが不思議なくらい雰囲気たっぷり。加えてその側面にある八角形の飾り窓も、正教会では「8」はキリストの化身を表す特別な数字とされているので教義に則っています。おそらくこれはマフィアの構成員が皆ロシア人であることを端的に示すと共に、彼らが正教の信徒であり、にも関わらず悪事を働く不心得者であることを示しているのでしょう。

そんな教会のような場所で、黒人が大金を出して誰かの自由を購入しようとしているシーンもアメリカの黒人、ひいてはボストンの黒人の歴史を鑑みると非常に皮肉でなかなかに攻めていますが、マフィアがそんな交渉に乗るわけもなく敢え無く破談に。そこでマッコールさんはその場にあるもの全てを武器にし文字通り”秒”でボコる無双っぷりを炸裂させるのですが、その直前にも美術的モチーフが差し込まれます。それがこちら↓

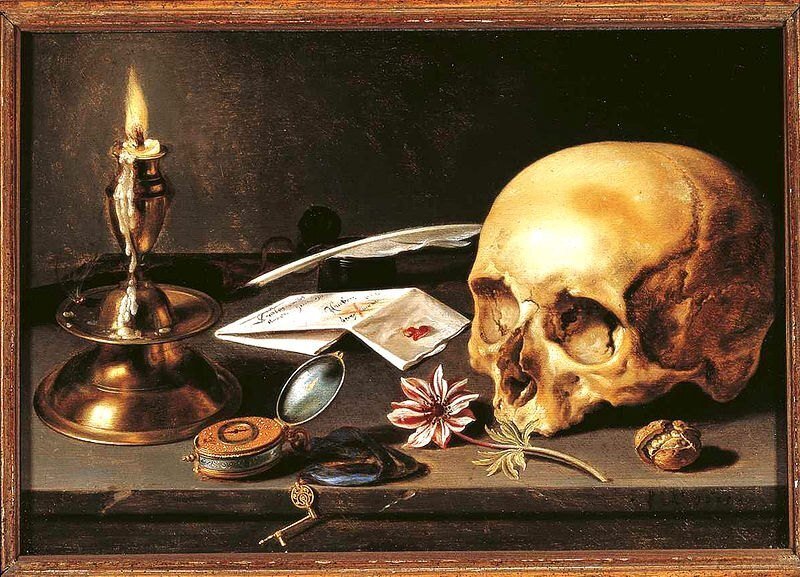

マフィアのデスクの上には酒やら金やら様々な置物やらが置かれており、その中からマッコールさんは3つの頭蓋骨の置物だけをマフィア構成員それぞれがいる方に移動させます。ところが、それを使っていよいよボコるのか!と思わせておいてそれらは一切使わないのです。恐らくこの髑髏は寓意的な西洋絵画のジャンルの1つ「ヴァニタス(Vanitas)」でしょう。

「ヴァニタス(vanitas)」とはラテン語で「空虚」「虚しさ」を意味する言葉で、地上の人生や虚栄の儚さなどと深く結びついた概念です。16世紀~17世紀にかけてのフランドルやネーデルラントなどの欧州北部でその概念を表現する静物画が多く描かれ、そのスタイルは近現代の美術にも大きな影響を与えています。具体的には、虚栄や享楽を意味する様々な物の中に死の隠喩である頭蓋骨や時計、パイプ、ランプ、蝋燭、枯れた花、腐ってゆく果物などを置き、鑑賞者に虚栄や享楽の虚しさを喚起させるといったスタイルですが、やがて「肉体が死んだ後も永遠に生き続ける叡智」「しかし所詮人間の叡智など神の御業に及ばない」ことを示すものとして本や手紙も一緒に描かれるようになりました。

これを踏まえて改めて上のシーンを見ると、「マフィアのデスクの上に置かれている頭蓋骨の置物」はまさにヴァニタスです。加えて、マッコールさんは強迫神経症のようでもあり常に腕時計のストップウォッチ機能で時間を計り、前述のように読書が趣味の人物。それらを総合的に考えると、この映画そのものがヴァニタスであることに気付かされます。なお、このシーン以降にも頭蓋骨が映り込むシーンがありますが、それが意味するのは「お前は今イキってるけどもうすぐ死ぬから」。非常に分かりやすいヴァニタス的表現です。

こうして伝統的な西洋絵画の表現を出してきたかと思えば、「マフィアの体に彫られたTATOO」という実に現代ならではなアートでもキャラの背景が示されます。マッコールさんの無双っぷりはすぐにマフィアの親分の知るところとなり、早速ロシア本国から”掃除屋”のテディが送り込まれます。こいつがまた七三分けのダークスーツというビジネスマン然とした見た目とは裏腹にいろんな意味でキレ者でヤバい奴なのですが、それを端的に示すのがこのシーン↓

別に本国の親分と電話で話すのに裸になる必要なくね?というシーンからこのカメラワーク。まあ裸なのは見るからに不穏なモチーフばかりのTATOOを見せるための演出なのでしょうが、さらにそのTATOOだらけのテディの体がのけぞり、ボストンの夜景の上に被せられるという大胆な構図が示されます。それはボストンの街にテディが運んでくる「死」が降り注ぐことを表現した象徴的なシーンではありますが、この構図からもう一つの絵画モチーフが連想できます。それがこれ↓

これらはサルバドール・ダリによるイエス・キリストをモチーフとした作品群です。ダリはシュルレアリストなだけあって「普通こんな角度からキリストを描くかよ!」という大胆な構図のキリスト磔刑図を複数枚描いているのですが、上のテディのTATOOシーンとどうも印象が被ります。このシーンの後テディもまた桁外れの殺人マシーンっぷりを披露するのですが、おそらく彼は常人離れした、ある意味「人の形をした人ならざる者」という背景を持つキャラではないでしょうか。

なお、彼の体に描かれたTATOOのモチーフにも全て意味があるのですが、こちらの記事で詳細に解説されていたので是非ご覧下さい。

このテディ、後のシーンで明らかになりますが、特殊部隊スペツナズ出身で極道になった経歴から文武両道っぷりを発揮し、暴力と共に頭も使ってマッコールさんの正体を「捜査」します。正義の主人公ではなく悪の敵役の方が手を尽くして捜査する逆転の進行が面白くもあるのですが、その際に象徴的に映り込むのがこの絵画↓

これは16世紀末に活躍したバロック絵画の画家二コラ・レニエが、キリスト教の殉教者の1人である聖セバスティアヌスに材を取って描いた作品「聖イレーネが手がけた聖セバスティアヌス」です。聖セバスティアヌスは3世紀のローマ帝国の皇帝親衛隊の隊長だった人物で、当時キリスト教信仰が禁止されていたローマ帝国でキリスト教徒だったため、それを裏切り行為と見なされ柱に縛り付けられ四方八方から矢を射かけられるという処刑に処せられます…が、なんとその際に絶命せず、彼の埋葬のため訪れた未亡人のイレーネに発見され、傷が回復するまで彼女の家で介抱されます。しかし結局見つかって皇帝自身に死ぬまでぶん殴られて絶命するのですが、助けてくれたイレーネの手によって使徒の納骨堂に葬られ、後に殉教聖人に列せられました。上の絵は、まさにイレーネに介抱してもらっているところを描いたもので、「死んだと思ったら死んでいなかった」という展開がイエス・キリストの復活と重なるため、キリスト教の殉教者エピソードの中では結構有名です。ただ聖セバスティアヌスに材を取った絵画だと圧倒的に処刑シーンの方が人気で、二コラ・レニエの絵画でもそちらの方が知られています。

つまりこれは連作なんですね。なぜ有名な処刑の絵ではなく介抱されている方の絵が映り込んでいるのか?それは「死んだと思ったら死んでいなかった」という絵に描かれた展開がそのままマッコールさんの経歴と重なるからです。このシーンではまだ分かりませんが、マッコールさんはCIAの仕事と決別し普通の生活を送るため、自分の死を偽装して全く新しい生活を始めていたことが後に明らかになります。その事実をテディを始めとするロシアン・マフィアは知りませんが、いち早く観客に絵画を使ってそれを示唆しているというわけです。なお、「死んだと思ったら死んでいなかった」という背景から、マッコールさんもまたテディと同様に「人の形をした人ならざる者」のキャラではないかと思われます。

その一方、「助かると思ったら死んだ」キャラも出てきます。基本的に本作は悪い奴が懲らしめられて良い人が助かるシンプルな勧善懲悪ものですが、例外的に良い人なのに助からず死んでしまうキャラが1人だけ登場します。それがテリー(アリーナ)と親しかった娼婦マンディ。彼女はテディに目を付けられて最終的に殺されてしまうのですが、その際に”わざわざ”小道具として登場するのが「インペリアル・イースター・エッグ」を模した「白鳥の湖」のオルゴールです。

インペリアル・イースター・エッグ(通称「ファベルジェ・エッグ」)とは、金細工師ピーター・カール・ファベルジェによって製作された宝石で装飾した卵型の置物のうち、1885年~1916年の期間にロマノフ朝ロシア皇帝アレクサンドル3世とニコライ2世に納品されたイースター・エッグ50個を指します。最初はシンプルに卵を模した外観で内部に様々な仕掛けが施されていましたが、徐々にファベルジェのセンスと技巧が大爆発し豪華絢爛な装飾が施されるようになりました。ロシア革命後にそれらは国有資産に組み込まれましたが、他の美術品と同様に国外に散逸し、現在はロシアの次にアメリカが多く収蔵しています。また散逸するに従いファベルジェ風のデザインを真似て似たような商品が大量に作られるようになりました。劇中に登場したオルゴールもそんな商品のようで、ニューオーリンズ美術館に収蔵されているものに似たピングとゴールドの装飾が施されたデザインです。

おそらくこれもロシア的なアイテムとして使用されたのだと思いますが、西洋美術に於いて卵のモチーフは「誕生」「再生」と共に「肉体という狭苦しい殻の束縛からの魂の解放」という意味もあります。加えて「白鳥の湖」もまたチャイコフスキーが作曲したバレエ音楽およびそれを用いたバレエ作品でロシア的モチーフではありますが、主人公のカップル2人が心中するも彼らの愛の力で悪魔が滅び、恋人たちの魂は永遠に結ばれるという「死んだけれどもむしろそれがハッピーエンド」というストーリーです。この2つを併せて考えると、確かに本作に於けるマンディは可哀そうな役回りだったけれど、死ぬことでロシアン・マフィアに搾取される娼婦という境遇から「解放」されたとも考えられます。そうした一種の「救済」としてのアイテム使用だったのかもしれません。

ちなみにマンディを演じたヘイリー・ベネットは、同じくアントワーン・フークア監督の2016年の作品「マグニフィセント・セブン」で非常に重要な役を演じ最後まで生き残りますが、もしかしたら作品を越えた「救済」のキャスティングだった可能性もあり得ます。

ボストンの歴史とキリスト教のモチーフ

ここまで読んで気付いた方もいらっしゃるかもしれませんが、本作は絵画や物を使用し図像解釈学的にキリスト教に関連した多くのイメージを作品内に散りばめています。先の「テッド2」のエントリにも書いたとおり、ボストンはイギリスから来たプロテスタントのピューリタンがカルヴァン主義の教義に基づいて建設した地域の”首都”と言われる古都。その街を舞台にキリスト教のイメージを提示するのは、同市の歴史にも思いを馳せることができ非常に上手い演出です。そしてそれをさらに彩る重要な存在として「アイルランド系」がいます。ボストンのアイルランド系がどんな存在だったかも「テッド2」のエントリに書いたのでそちらをご参照頂きたいのですが、本作で重要なのは、そのアイルランド系が現在においても社会の底辺…というか「どチンピラ」として描かれていることです。

マッコールさんがロシアン・マフィアの事務所で無双っぷりを見せつけた後、それで迷いが吹っ切れたのか彼は同僚とその家族を助けるためにも力を発揮し悪徳警官を懲らしめます。彼らは白人で、街の商店主からヤクザのようにみかじめ料を徴収して自らの懐に入れ、支払いを拒否する店に嫌がらせをするチンピラですが、白人で、警官で、かつケチな汚職をやらかすチンピラときたらステレオタイプ的にそいつらはアイルランド系です。社会階層の最底辺に於かれたアイルランド系移民から身を持ち崩してギャングになる者も出てきたこと、しかし学がなかったためみかじめ料の集金といった末端の仕事しかできなかったこと、それでも全てのアイルランド系移民が身を持ち崩したわけではなく、努力して警察官になり社会上昇を目指す人もいたことは「テッド2」のエントリにも書きましたが、公務員になったものの日々の激務から悪事に走ってしまう者もまたいたのでしょう。

しかし本作の優しい点は、彼らもまた地域で必死に生きてきたこと、それでも状況に負け徐々に堕落してしまったこと、そして彼らもロシアン・マフィアにいいように使われ搾取されていることをちゃんと描き、命を奪うまではしていないことです。マッコールさんは彼らを痛めつけはするものの「Do the right thing(正しいことをやれ)」と諭し、贖罪の機会を与えます。ちなみにこのフレーズはアメリカ人が何かと好んで使用する言い回しで、特に人種差別反対運動でよくキャッチフレーズになり、その流れで黒人音楽でも楽曲のタイトルや歌詞に使用されています。そのフレーズを、ボストンでインテリ黒人がアイルランド系のチンピラに対して言う…そこにとんでもなく歴史的に重い意味が込められていることが分かります。

一方、テディもマッコールさんの素性調査を進めますが、そこで手を借りるのがこれまたアイルランド系悪徳警官の使いっ走りで、その悪徳警官が情報収集のためにテディを連れていくのがこれまたアイルランド系の土建屋兼ギャング、しかも彼らも悪徳警官と同様にロシアン・マフィアのおこぼれにあずかる身なのでした。もう現代でも未だにアイルランド系はブルーカラーなうえに警察も地域の会社もチンピラで繋がっていて、結局みんなロシアン・マフィアにいいように使われおこぼれを貰っている……もう底辺オブ底辺、どうあがいてもクソ。

そんな境遇を、土建屋兼ギャングの社長がテディに対してぶちまけます。「ロシア人は嫌いだ。イカれてて図々しい。俺らアイリッシュがアメリカン・ドリームで築き上げたものを後から奪う。ムカつくんだよ。」と。これは後からアメリカにやって来た新しい移民にどんどん社会上昇で追い抜かれ、いつまでも下層においていかれてしまったアイルランド系の境遇を端的に言い表した台詞ですが、社長はこの直後に殺人マシーンと化したテディにボコボコにされてしまいます。いいところまるでなし!

ちなみにこの社長のあだ名は「リトル・ジョン」といいますが、これには2つの意味があります。1つは「ロビン・フッド伝説」に登場する怪力の大男でロビン・フッドの部下の一人とされた人物。ディズニーアニメではコンパニオンアニマルとして熊のキャラで描かれていたので、一般的にはそれに因んだあだ名と思われますが、もう1つは16世紀末~17世紀初頭にイギリスで弾圧されていたカトリックの聖職者を救って殉教した大工のニコラス・オーウェンの別名。彼は聖職者を逃がすため卓越した技術で国中に「聖職者の巣穴」と呼ばれる隠し通路や部屋を作り、「リトル・ジョン」の別名で活動し捜査の目を逃れていましたが、遂に逮捕され1ヵ月に渡る拷問ののち獄死します。彼が作った「聖職者の巣穴」は現在までに100か所以上見つかっていて観光名所になっているところもありますが、拷問で一切口を割らなかったため未だに見つかっていない場所もあるとのこと。彼は1970年に殉教者として列聖されますが、それを考えるとおそらくこの社長もテディに殺されてしまったのでしょう。

こうして中盤、日常生活を送りつつ善き隣人のため悪者をボコるマッコールさんと、彼を追い捜査を進める狂犬のようなテディが交互に描写され、その対比がまた面白いのですが、遂にテディが事務所襲撃の犯人がマッコールさんであることを突きとめてしまいます。それを戦闘能力とITスキルで回避した彼はCIA時代の上司に会いに行き、ロシアン・マフィアとテディの情報を得、同時に単身での壊滅作戦の許可を得ますが、このあたりから展開と演出が一気にエスカレート。悪徳警察官の一人をボコって麻薬流通施設を急襲し、その場にいたマフィア構成員を全員縛り上げた挙句に秘密裡に働かされていたアジア人のおばちゃん全員に勝手に大金を配ってしまいます。その金も証拠品じゃねえのかよ!

黒人がアイルランド系をボコってロシア人の金を奪いアジア人に配る…ボストンの、というかアメリカの移民史を鑑みると相当にギリギリな展開です。しかもそれをこれ見よがしにボコったアイルランド系の前でやるっていう。

なお、作品タイトルの「イコライザー(The Equalizer)」の単語の意味は「均衡を保つもの」「均一化するもの」「平等をもたらすもの」で、北米における俗語では「腕力や体格差をなくす武器」およびそれが転じて「銃」を意味しますが、マッコールさんの手にかかればあらゆる日用品が「腕力や体格差をなくす武器」と化します。つまりマッコールさん自身がいろんな意味で「The Equalizer」。世界に平等をもたらすためにあらゆるものを、自分自身さえも武器にして戦う人というわけで、これが終盤のバトルへと繋がっていきます。

そして常人離れした強さがカンストして完全に「人の形をした人ならざる者」になってしまったマッコールさん、なんとロシアとの輸送連絡船である大型タンカーをたった一人で爆破し、周辺施設も含めて大破させることに成功します。ここら辺の描写はもはや戦隊ヒーローものの爆破シーンのようで、あまりにリアリティが欠如し過ぎて呆気に取られるというか笑ってしまうレベルです。冒頭では慎ましく清貧なホームセンター店員だったのに…というか、もしかしてこのギャップ描写のための丁寧な「ていねいな暮らし」描写だったのかも?

その一方、テディの方はマッコールさんに本名「ニコライ」と過去の経歴を知られたことにより逆に「人の形をした人ならざる者」から人間に戻っていきます。それを象徴的に表しているのが事務所のあるレストランでの両者の対面シーン。

テディ(ニコライ)の夕食中、ふいにマッコールさんが現われてロシア語も交えて挑発するのですが、彼が去ったあと、それまで殺人マシーンとして揺るぎなかったテディ(ニコライ)が動揺を隠せなくなってしまうのです。しかもその時に彼が食べていたものはレモンの薄切りが添えられている魚で、飲んでいたのはワイン。これが象徴的に何度も映し出されます。「夕食」に「レモンの薄切りが添えられた魚」と「ワイン」。これがキリスト教および西洋美術的に意味するものは、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」です。

レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」は、イタリア・ミラノのサンタ・マリア・デレ・グラーツィエ教会の食堂に1498年に描かれた壁画ですが、卵の黄身に顔料を混ぜたテンペラ画だったため損傷と汚れが激しく、1999年に大規模な洗浄・修復作業が行われ、それにより晩餐のメインディッシュが「レモンの薄切りが添えられた魚」だったことが判明しました。描かれた「最後の晩餐」は、イエス・キリストが処刑される前に弟子たちと過ごした最後の夕食の風景ですが、その日はユダヤ教の祭日「過越しの祭」。この日はエルサレム神殿で仔羊が生贄として神に捧げられ、そのあと丸焼きされ巡礼者にふるまわれていたため、ダ・ヴィンチ以前に「最後の晩餐」を描いた画家はそれに因み仔羊の焼肉をメインディッシュとして描いていました。しかしその一方、「魚」は聖書の有名なエピソードに度々登場する重要なモチーフでもあり、イエス・キリストの奇跡のエピソードでも、2匹しかいない魚を彼が増やして皆に分け与える話があります。また、「イエス」「キリスト」「神」「子」「救世主」それぞれの頭文字を取って繋げると「魚」という単語になることから、キリスト教が迫害されていた時代は「魚」がイエス・キリストの暗喩として使われ、地面に魚の絵を描くことがキリスト教徒同志の秘密の合図となりました。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」に描かれたメインディッシュの魚は、実はイエス・キリスト自身を意味し、それが食べられてしまうということは彼の処刑の暗喩でもあります。加えて彼は最後の晩餐の時「パンは私の肉体、ワインは私の血だ」と言って弟子達と分かち合っており、そのため今でもミサで使われています。これを踏まえると、テディ(ニコライ)がレモンの薄切り添えの魚を食べてワインを飲んでいるのは「最後の晩餐」であり、イエス・キリストが処刑されたように彼もまた死ぬというラストバトルの暗示であり暗喩だったのでしょう。

イコライザ―=ペイルライダーのオマージュ説

こうしてテディ(ニコライ)さえも圧倒したマッコールさんですが、窮地に立たされたテディ(ニコライ)は、最後の手段とばかりに捜査で突きとめたマッコールさんの職場であるホームセンターを急襲、彼の同僚を人質に立てこもりますが、前述のようにマッコールさんはその場にあるもの全てを武器にして戦える人。そんな人の職場、それも何でも揃うホームセンターに立てこもるなんて悪手中の悪手です。かくしてマッコールさんの怒涛の創意工夫DIY殺法が炸裂!有刺鉄線、高枝切りノコギリ、電動ドリル、鏡、ガス缶と、もはや笑いがこぼれるほどバラエティに富んだ道具と方法でモブを次々と屠っていきます。

この、常人離れした「人の形をした人ならざる者」な最強の主人公がギャグレベルでサクサクと敵を倒していく設定と演出は、クリント・イーストウッド監督・主演の1985年公開の西部劇映画「ペイルライダー」のオマージュのように思えます。

「ペイルライダー」は、1880年のカリフォルニアの金鉱山がある町を舞台にした西部劇で、金鉱山を独占したい強欲な悪徳名士一党を、どこからかフラリとやってきた牧師のガンマンが常人離れした強さで次々と倒していくストーリー。主人公の牧師が無双過ぎること、金にも女にもなびかないストイックな性格であること、一度死んだとされていたのに生きていること、最後に助けられるばかりだった脇役が最後の最後に主人公を助けること、そして劇中の様々な箇所にキリスト教、特に聖書の「ヨハネの黙示録」のモチーフがちりばめられていることなど「イコライザー」に共通する部分が多い映画です。ちなみにタイトルの「ペイルライダー(Pale Rider)」の由来は「ヨハネの黙示録」に登場する第4の騎士。第4の封印が解かれた際に「蒼ざめた馬」に騎乗して現れ、第1から第3の封印が解かれた際の災厄を生き延びた罪人にさらに「死」を与える者とされています。つまり悪党にとって牧師は蒼ざめた馬に乗る第4の騎士そのものだったというわけです。

もし「イコライザ―」が「ペイルライダー」のオマージュと考えると、マッコールさんとテディ(ニコライ)のラストバトル、というか作品全体もまた「ヨハネ黙示録」的であることに気付かされます。マッコールさんが電子レンジでガス缶を爆発させモブを爆死させた際に店内の防火センサーとスプリンクラーが作動するのですが、それがまるで雨のように表現され、キメキメに決まり過ぎているほどスローモーションで描かれるのです。

ここは監督の「どうだ!水も滴るデンゼル・ワシントンはカッコ良いだろう!」という言葉が聞こえてきそうなほどデンゼル・ワシントンPVで非常に眼福なのですが、マッコールさんが構えているのはコンクリート壁用の強力ネイルガン。そしてそれまでモブの首を狙い一撃で倒してきた彼が、なぜか執拗にテディ(ニコライ)の両腕と両足を一本ずつじわじわと撃って最後の最後に首にとどめを刺します。手と足に釘を打ち、最後にとどめを刺す……これが何の暗喩かはもはや言うまでもないでしょう。つまり「人の形をした人ならざる者」と思われたテディ(ニコライ)は実は偽物で、本当の「人の形をした人ならざる者」であるマッコールさんに「処刑」されたと解釈できます。

「ペイルライダー」およびこのラストバトルの元ネタになったと思われる「ヨハネの黙示録」は、新約聖書の最後に位置する、聖書内で唯一の「まだ起こっていない世界の終末を神が語ったもの」という「預言書」です。基本的に新約聖書はイエス・キリストが言ったことや行ったことを書き記したものなので、まだ起こっていないことが書かれている「ヨハネの黙示録」はかなり異質…というかぶっちゃけヨハネのファンタジーだろ!何かヤバいものでもキメて書いたんじゃないか?という気がしないでもないですが、読み物としては非常に面白く、それこそファンタジーの基本とも言える一大スペクタクルが描かれています。この黙示録には、神に抗う悪魔の化身として「竜」と二匹の「獣」が登場し、そのうち海から現れる「第一の獣」は竜から「力と王座と権威」を与えられ、その次に地中から現れる「第二の獣」は別名「偽預言者」と呼ばれます。海と地中から現れた獣たちは神に抗い天使と戦い、そのせいで地上は災害で大荒れになりますが、結局二匹の獣と彼らを崇拝した愚かな人間達は天使によって滅ぼされてしまいます。

この内容を踏まえると、もう「イコライザー」という映画それ自体がどストレートに聖書だったことに気付かされますが、なんとマッコールさんのオーバーキルっぷりは聖書を超えていきます。「ヨハネの黙示録」によれば、二匹の「獣」は天使に滅ぼされるものの彼らに力を与えた「竜」は殺されず、神の計画によって1000年拘束されたあとに解放されます。ところがマッコールさん、本作の「竜」に相当するロシアン・マフィアの親分を始末するためにモスクワに飛び、たった1人で組に乗り込んで親分以下手下ともども皆殺しにしてしまうのです。そして全ての”仕事”が終わった後、彼がどんな存在だったのかが明確に示されます。それがこれ↓

マッコールさんの後ろに映り込んでいる絵画は、17世紀に活躍したバロック絵画の画家ルカ・ジョルダーノの作品「大天使ミカエルと叛逆天使たち」。大天使ミカエルが、悪魔へと姿を変えつつある叛逆天使たちを足で地獄に突き落とす場面を描いた絵画で、バロック期以前の宗教絵画にあった、1つの絵の中に天使と悪魔、または天国と地獄を描く際には画面の右側(向かって左側)に天使・天国を、画面の左側(向かって右側)に悪魔・地獄を描くという「左右」の決まり事に囚われず、上に天使を、下に叛逆天使(悪魔)を描くという「上下」の構図になっているのが面白い作品です。描かれた場面は、まさに「ヨハネの黙示録」で大天使ミカエルが「竜」やそれに連なる神に抗う者と戦っている場面なのでこのシーンでの使用はバッチリです。

なお、ロシアン・マフィアの親分の名前は「プーシキン」。ロシアでプーシキンといったら「ロシア近代文学の創始者」と言われる文豪アレクサンドル・プーシキンを連想してしまいますが、彼は長編叙事詩「青銅の騎士」でやはり「ヨハネの黙示録」をネタにしていたので、マッコールさんとロシアン・マフィアの対決、というか「イコライザ―」という映画そのものが”世界一のベストセラー本”である聖書の「ヨハネの黙示録」を暗喩に使った作品であることは間違いないかと思います。

こうしてボストンに魔の手を伸ばしていたロシアン・マフィア自体が消滅したため、彼らに搾取され半殺しの目に遭っていたテリー(アリーナ)も自由の身となり、回復した姿をマッコールさんに見せにきます。おそらく彼女は救われた娼婦=「マグダラのマリア」の暗喩だったのでしょう。マグダラのマリアは聖書に登場する、イエス・キリストとの出会いによって悔悛した「罪深き女」で「悔い改めやり直すのに遅すぎることはない」という教えの象徴になっている聖人です。ちなみに「テッド2」のエントリにも書いたボストンの過去の歴史では、娼婦は魔女裁判にかけられたり「ボストンでは禁止」の検閲で当局に逮捕されたりと常に迫害されてきた人々でした。しかしマッコールさんはテリー(アリーナ)と親しくなり、彼女を助けるために孤軍奮闘します。そうした「誰のことも差別するな!困っている人は誰でも助けろ!」という本作の主題が監督以下製作陣が込めたメッセージなのだと思います。

こうして一仕事終えたマッコールさんは再び深夜のダイナーに赴き、困っている人を助けるための「人助け広告」をGoogleに掲出します。傍らにあるのは黒人作家ラルフ・エリスンの長編小説「見えない人間」。

タイトルの「見えない人間」とはアメリカ社会における黒人が置かれた立場の比喩で、1930年代のニューヨークを舞台に、博識で冷静沈着な知性溢れる黒人少年が、人種差別が渦巻く当時のアメリカ社会でアイデンティティと居場所を探す物語です。最後の最後に黒人文学を出してきたのもまたメッセージだと思いますが、「見えない人間」というタイトルがその後のマッコールさんの活動の暗喩とも捉えられます。彼は街に溶け込み特別視されないごく普通の一般市民の姿を借り、「見えない人間」となって影ながら誰かを助ける活動をするのだと。

「Home」と「Bridge」のキリスト教的意味

最後に、作品全編を通して象徴的に映り込んでいたキリスト教的モチーフについて触れておきたいと思います。それは「Home」と「Bridge」です。「Home」はもちろんマッコールさんの職場であるホームセンター。

「home mart」という妙にシンプルな店名ですが、キリスト教に於いて「Home」は「天国」を意味します。その理由は、現世(地上世界)は単なる通過点に過ぎず、神が待っている天国こそが本当の「家」であり、いずれ皆そこへ帰って永遠に過ごすという教えからです。なのでキリスト教の聖職者や信徒が亡くなった時は「本当の家である天国に帰った」という意味で「帰天」と書きます。また、この天国=本当の家を示す聖書の記述として以下があります。

心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私も信じなさい。

私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなたがたのために場所を用意しに行くといったであろう。

行ってあなたがたのために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。

人種、年齢、性別あらゆる違いを超えてみんな仲良く働いていて、悪党がいることができなかった「home mart」は作品内における天国の暗喩だったのでしょう。また制服のエプロンに「Just Built it.」とキャッチフレーズが書かれているのも象徴的です。それは「天国を作れ」という意味にも取れるし、イエス・キリストの現世の父親の職業である「大工」を連想させるフレーズでもあります。

加えて、本作はとにかく橋がたくさん出てきます。マッコールさんのアパートの窓からは常に橋が見えるし、もうボストン市内にある全ての橋を撮影したんじゃないかというくらいあらゆる橋が映り込むうえに、マッコールさんが毎晩行くダイナーの名前が「Bridge Diner」、彼とテリー(アリーナ)が語らい合うのも橋の上でした。

意外なことに新旧聖書のどこにも橋が出てくるエピソードはありません。当時既にローマ帝国の常備軍がインフラ整備をしまくっていたというのに。しかし中世に入ると欧州では軍隊に代わって地域に橋を作るのは聖職者の仕事とされるようになりました。中には架橋工事の途中で川に転落して死んでしまい、後に聖人として列聖された司教もいたとのこと。聖職者が架橋工事に従事した理由は、自分達の地元にある聖地や教会を訪れる巡礼者の旅の安全を確保する必要があったためでしたが、インフラを整備して商人の従来も活発にし地域経済を振興するという地域貢献的事業だったという側面もあります。やがてそこに「物理的な橋を架けることで霊的な橋で信徒たちの魂を守る」や「神と人との橋渡しをする」といったキリスト教的な信心行為の意味も加わるようになります。ちなみにローマ教皇を英語で「Pope」と呼びますが、これはラテン語で「最高神祇官」を意味する言葉「Pontifex maximus」に由来し、神祇官を意味する単語「Ponstifex」は「Ponti(橋・道)」と「fex(作る)」を組み合わせてできているそうです。つまりローマ教皇は「橋を作る人」という意味。今検索したらフランシスコ現教皇の公式Twitterのアカウント名がまさにこの「pontifex」でした。

本作で繰り返し出てくる「橋」は人と人とを繋げる存在であり、より良い状態へ向かう存在であり、また「現世」と「天国」の橋渡しの存在だったのかもしれません。

なお、アントワーン・フークア監督は、2016年に「七人の侍」と「荒野の七人」のリメイク作「マグニフィセント・セブン」で歴史と聖書のモチーフに文学の修辞技法と美術の図像解釈学を加えるという本作と全く同じ手法を使用し、さらに歴史の範囲をアメリカという「国」レベルに広げ、しかもメインキャラ7人+敵役2人+脇役1人=合計10名それぞれでそれらを描き、おまけとしてファッションのネタも追加するというてんこ盛りにも程がある大作を手掛けます。で、さすがにてんこ盛りにし過ぎたと思ったのか、その直後に手掛けた「イコライザ―2」はかなり分かりやすい「マイノリティを助ける」「勧善懲悪」な内容になっていました。

オススメ

最後に、本作がより楽しめる、または本作を踏まえて触れると楽しめそうな本やら映画やらをオススメします。

エドワード・ホッパーはアメリカの具象絵画を代表する画家、というか現代アメリカ美術を切り開いたといってもいい巨匠で、生前から「映画の1シーンを切り取ったかのような」物語性のある作風が高く評価されていました。それを映画でフィーチャーするという逆転の発想も「イコライザー」の面白いところ。劇中でフィーチャーされた「ナイトホークス」以外にも、住宅街の窓をのぞき見しているような感覚になる絵や、長く続く橋の絵など「これってもしかしてあのシーンの元ネタ?」と思うような作品がいくつかあるので是非見てみて下さい。おそらく学校や街の図書館に何かしら彼の画集があると思います。

「イコライザー」に限らず欧米の各種コンテンツは聖書がネタとして使われることが多数あり、聖書の内容を知っていないと存分に楽しめない、それ以前に意味が分からないことがよくあります。とはいえ今更全部読んで覚えるのはめんどくさいしダルい…そんな方に本書はマジでオススメです。もうどのページもパワーワード炸裂で笑い無しには読めません。もう笑いをこらえるのが大変なので電車やバス、カフェなど公共の場では読めないくらい。これを読破すれば嫌でもキリスト教史が頭にこびりついて離れなくなります。ただしヤクザものとして。読み終わるとなぜか「仁義なき」シリーズが見たくなる、そんな本です。

「イコライザー」には宗教絵画が登場しますが、聖書の内容も覚えたうえでさらに絵画の読み解き方まで覚えるのはめんどくさいしなんだか難しそう…なんて方には、上の「仁義なきキリスト教史」に続けてこれらを読むと大爆笑しながら宗教絵画の種類や描かれている内容を覚えることができるのでオススメです。ただしヤクザものとして。個人的には「ソドムとゴモラ」の逸話が最低過ぎて最高でした。

ヤクザのイメージ抜きでキリスト教史や聖書の内容を知りたい人方には、Twitterで人気の上馬キリスト教会ツイッター部の本がオススメです。ただこっちはこっちであのTwitterのノリほぼそのままなのでまた違った面白さがありますが。

「テッド2」「イコライザー」とボストンの歴史&キリスト教な映画を見て、じゃあ現在のボストンはどうなっているんだろう?と興味が湧いてきた方にオススメなのが、フレデリック・ワイズマン監督の2020年公開のドキュメンタリー大作「ボストン市庁舎」…ですが、新作映画のためブルーレイ発売が6月で配信やレンタルもまだされていません。それらも6月あたりになったら始まると思うので少々お待ち下さい。

本作は上映時間が272分(4時間32分)もあり、劇場公開された時は途中で休憩時間が設けられたほど。その間ナレーションもBGMもインタビューすら一切なく、ただボストン市長や市役所職員、警察、消防士、そして市民の会話やスピーチが流れるだけ。なのに全く退屈せず、現在のボストンの市政、というか当時の市長のマーティ・ウォルシュ氏の市政が全てボストンの黒歴史をひっくり返そうとしているものだということが見えてきます。特に印象的なのは、出てくる人が皆自分の言葉で率直に話していること。そしてマーティ・ウォルシュ氏が率先して自分がアイルランド系で先祖が差別されていたこと、自分の母親のもとに詐欺の手紙が来たこと、父親の医療費が高額で大変だったこと、もともと土建業で激務からアルコール中毒になったこと、それを5年もほったらかしてセラピー通いもやめてしまったことなど、自身のネガティブな話題を喋り、それによって他者にも自分の言葉で「自分のストーリー」を話すよう促していることが見えてきます。観終わった後、「テッド2」「イコライザ―」とこの「ボストン市庁舎」のメッセージは全て同じで全て繋がっていることが分かります。