出雲大社を美的面から見つめる

二週間ほど投稿を開けてしまい、申し訳ございませんでした。大学入学のための準備に勤しんでおりました。今回は出雲大社を美的に見つめてみたいと思います。怠惰な私ですが、今回も最後まで読んでいただけると幸いです。

1.出雲大社の歴史

出雲大社は島根県にある神社です。日本で伊勢神宮の次ぐらいに有名な神社ですね。出雲大社はオオクニヌシノミコトを祀っています。ではなぜオオクニヌシノミコトが祀られているのか、そのことについて書いていこうと思います。

話は「国譲り」の場面から始まります。国譲りは前に紹介した天孫降臨と関わってくる話なのですが、(前の記事はこちらを参照ください)

天孫降臨について、その記事からそのまま抜粋してくると、

「昔々、中つ国(いま私たちが住んでいるこの世界)はオオクニヌシノミコトという神様(詳しく言うとイザナギノミコトの禊から生まれたスサノオノミコトの6世の孫)が治めていました。

それを見ていたアマテラスオオミカミ(スサノオノミコトと同じくイザナギノミコトの禊から生まれた。天の世界である高天原を治める)は中つ国を自分の血筋の子に統治させようとしました。

そこでアマテラスオオミカミの子であるアメノオシホミミノミコトとタカミムスビノミコトの娘であるタクハタチヂヒメノミコトの子である(まあ簡単に言うとアマテラスオオミカミの孫の)ニニギノミコトに中つ国を統治させることを決定し、ニニギノミコトを中つ国に降臨させられました。これが天孫降臨というものです。」

ここではオオクニヌシノミコトがアマテラスオオミカミ陣営に中つ国(いま私たちの住んでいるこの世界)の統治権を譲っています。このことを国譲りと言うのです。

(余談ですが、国譲りの神話は、実は邪馬台国と大和政権の争いの様子を暗に示したものなのではないかという説もあります。確かに他の神話で国の統治権を譲るなどの話は聞いたことがありませんしね。興味深い…)

ということなのですが、ここでひとつ疑問が生まれます。追いやられたオオクニヌシノミコトは一体どこに行ったのか。ということです。

天孫降臨が決定した際、国を譲るのにオオクニヌシノミコトはある条件をアマテラスオオミカミ側に突きつけます。その条件が、

「私が住まうための立派な社を建ててほしい」

というものでした。そうです。この立派な社というものが今の出雲大社のもとになったものなのです!

このことは古事記にはこのように載っています。

「『~この葦原中國は、命の隨に既に献らむ、唯、僕が住所をば、天つ神の御子の天津日継知らしめす、~』かく白して、出雲國の多藝志の小濵に、天の御舎を造りて」

とあります。読みづらい字しかありませんが、太文字の部分を読んでいただくと何となくわかっていただけるかと思います。

このように出雲大社はとても深い歴史を持った神社であるのです。 さすが!

2.The Art of 出雲大社

ここからは私が出雲大社について、自身の見解に基づいて話を進めていきます。あくまで私個人の考えですので、この記事を読んでくださっている皆さんは是非出雲大社を芸術作品のように考え、それを鑑賞するように皆さん自身の素晴らしい感性で感じて頂ければ幸いです。

参照:https://www.kankou-shimane.com/pickup/14816.html

ということでこれが出雲大社の有名なアングルからの写真ですね。美しい。

その美しさの所以について主に2点書いていこうと思います。

まず1点目。

参照:https://discoverjapan-web.com/article/38537

(↑このサイト結構面白いことが書いてありました。お暇があれば是非読んでいただければと思います!)

木造建築の美しさを表したとても良い例であるということです。あの岡本太郎もこの出雲大社を日本最高の建築と称したそうです。

茅葺の屋根、古くくすんだ木材、きれいに組み込まれた組物、均整のとれたシルエット、柱のまっすぐな直線美と屋根の緩やかな曲線美のコントラスト。

まさに日本建築の美しさをこの建物一つで表したといっても過言ではない作品であると思います。

そして2点目。

参照:https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1519/

大きなしめ縄。これは出雲大社神楽殿にあるものです。近くの人と比べてみると一目瞭然、とてつもなく大きいことがわかると思います。全長13.6メートル、重量5.2トンです。

そもそもなんでこんな規格外の大きさのものがあるのか、という疑問があります。

それは出雲大社の古代の形にルーツがあります。

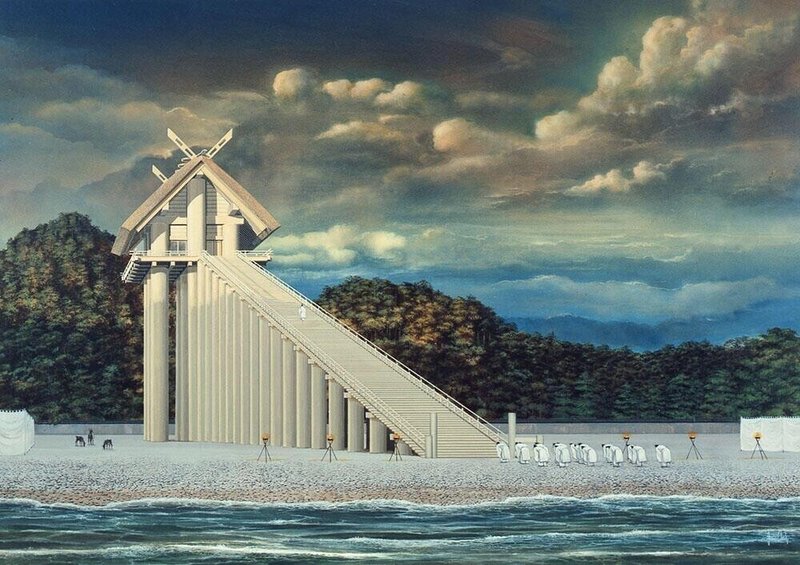

参照:https://www.obayashi.co.jp/kikan_obayashi/detail/kikan_27_idea.html

これが古代、出雲大社にあったとされる本殿のイメージ図です。

え?と思われた方も多いと思います。僕も初めてこの図を見たときは本当に驚きました。しかし、境内で巨大な柱の跡が発掘されたりしていて、やはり現実に存在したものなのです。

ここから私の考える出雲大社における美のテーマは、

「巨大さからくる荘厳美」

です。

昔の人はこのような高層建築をみてどう思ったのでしょうか。今のように高層ビルや高層マンションがない時代。この人並外れた建築は人々に自身では想像することのできないという恐怖を与えます。しかし、その恐怖が人並外れた技術への美的感性へと還元されていくのではないでしょうか。

3.まとめ

以上出雲大社について歴史的、美的に考察してきました。ここまで読んでくださった方々本当にありがとうございました。最近投稿ができていなかったので、今回投稿できてとても楽しかったです。大学でレポート等結構書いているので、執筆能力は少し上がっているかなと自分では思っています。(当然今回も様々なミスがありました。慢心でした。)今回の記事について、意見や質問、反論、叱責、アドバイス等、是非下のコメント欄に一言でもいただけると幸いです。今回は二週間空けての投稿でしたので、叱責大募集です…

4.おまけ

ここではいろんな企画を実験的に行っていきます。

ということで今回も前回同様

早稲田大学についてあれこれ!!

の企画で行こうと思います!

今回は入学したてほやほやの私が入学して感じた早稲田大学に対するファーストインプレッションを書いていこうと思います。

まず、対面が少ないということです。

当初早稲田大学は対面を7割にする!みたいなことを言っていたのですが、結局、対面週に一回という悲惨な結果になってしまいました。

まあしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。

私はもともと自分と趣味のあう人としか友達になることができないので、同じ講義とってる 人とかと関わる機会が欲しかったなと考えたりもします。

しかし家で受講できる分、自分のために使える時間が増えるため、このように記事を書くために本を読んだり、博物館美術館に行ったりなど文化的活動が十分できるので、それはオンライン授業の長所かと思います。

あと、来年早稲田大学に入学される方にアドバイスです!

第二外国語は慎重に選ぼうということです。

私は単に「美術鑑賞などが好きだから、ルーブルのあるフランスの、フランス語にしよう!」という短絡的な考えでフランス語を選びましたが、フランス語は単位取るのが難しいと聞き、少し焦っています。というか、普通にフランス語難しすぎです。(特に発音。単語から発音を予測できない笑)

なので慎重に選びましょう。中国語などはまだ優しいと聞きますが、その分志望する人も多いので、抽選に外れて第二希望の言語になってしまうなどの事件が起きる可能性もあります。

第二外国語の希望調査は第二志望までちゃんと考えましょう。

キャンパスの雰囲気については、正直無機質であまり大学感がないですね笑

まあでもその分、フラっと気兼ねなくどんな格好でも大学に行くことができますね(笑)まあだ私だけかもしれないですが…

以上早稲田大学における現状報告でした!

ここまで読んでくださった方々本当にありがとうございました。大学始まったばっかでまだあまり馴染めてない部分もありますが、この記事を読んでくださっている人の支えを頼りに頑張っていきたいと思います!

前回の記事「特集 狛犬の魅力」は4月11日の時点で103回も見て頂けました。本当にありがとうございます。まだまだ未熟ですがこれからも精一杯がんばっていけたらと思います。この記事に関する感想や意見、アドバイス等いろいろコメントしていただけたら嬉しいです。

本当に有難うございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?