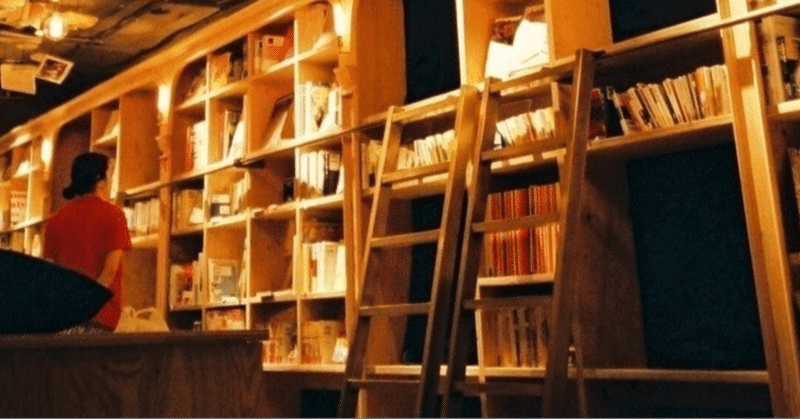

#読書

邪よ永遠に〜『セックスロボットと人造肉 (テクノロジーは性、食、生、死を“征服"できるか)』レビュー〜

テクノロジーの進歩が凄まじい。最近のそれはAI技術の急速な進歩によるところも大きいようだ。例えばchatGPT、例えば生成AI画像、その他自動翻訳や金融予想まで様々な分野でAIが利用されている。またAI以外でも、様々なテクノロジーが日進月歩で進化する。それは人類の歴史において常に行われてきた言わば当たり前のこだ。しかしそのテクノロジーが問題になることもある。

それはこんな分野で起こりがちだ。セッ