【創作】油彩画『カサノヴァの夜』を求めて 第2話

【第2話】おとぎの国の熊

※前回はこちら

カストルプ氏は、普段穏やかで物静かな人ではありますが、決して、人嫌いという感じではなく、喋ること自体は好きな人でした。車で駅に着き、ドレスデンに向かう列車の中で、カストルプ氏は今回のオファーの話をしてくれました。

「知り合いのドレスデン美術館の学芸員から、話があった。シュミット=クラウス本人が描いた『カサノヴァの夜』の下絵と、書簡が見つかったというものだ」

「というと、本物ではないのですね」

「ああ、だが、本物を探すための、間違いなく貴重な資料だ。それに、電話では話せないことがあるらしい。ともかくも行ってみる価値はある。本当は、すぐに飛んでいきたかったのだが、仕事がね。おまけにこんな鈍行列車に乗らないといけない」

「ヘリコプターでもあればよかったですね」

「持っているが、今は定期メンテナンス中なのだ。間が悪い」

「それは・・・」

それから、カストルプ氏は、コピーしたシュミット=クラウスの書簡を取り出して、彼の生涯を説明してくれました。

シュミット=クラウスは、1733年、ドレスデン生まれ。幼い頃から絵画の才能を発揮し、12歳で地元の画家の工房で、プロの画家として活躍します。18歳の時にパリに出て、同年齢のユベール=ロベールや、一歳年下のフラゴナールと知り合い、親交を深めます。

24歳の時に、王立アカデミー主催の「ローマ賞」で一等を受賞し、ローマに留学。その後も旺盛に絵画を描き続け、40歳の時には、神話画家として、王立アカデミーの正会員になります。

ヴェネツィアやフィレンツェ、また、イベリア半島や南仏も精力的に旅をして、神話画だけでなく、風景画も描き続けました。1789年のフランス革命後、ドレスデンに戻って、ザクセン選帝侯の宮廷画家となり、1813年、80歳で亡くなりました。

『カサノヴァの夜』は、彼がアカデミーの正会員となり、最も脂ののった時期に構想されました。知り合いの貴族に依頼されて、彼の宮殿の、来賓用の大広間用に描くものでした。カストルプ氏は、その時のクラウスの書簡を見せてくれました。

今私の頭に一つの絵があります。それは、『カサノヴァの夜』と名付けられるべき大作です。

あの愉快な男とヴェネツィアの、美しい思い出を描く作品です。もう既に構図は決まっていて、後はカンヴァスに塗り込めるだけです。

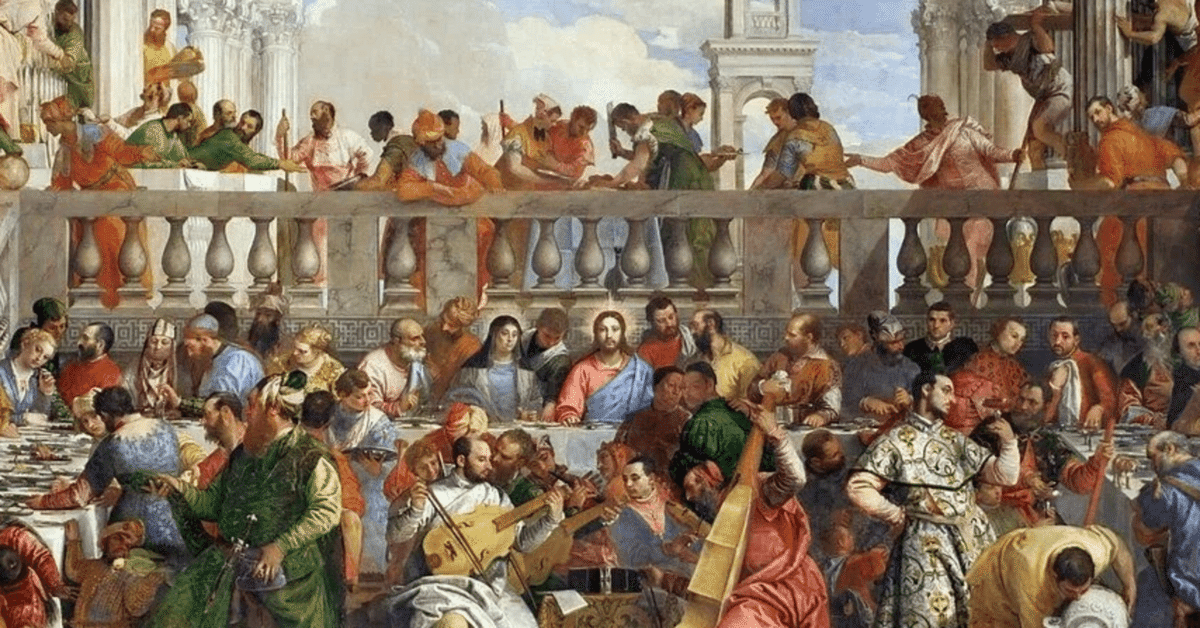

アカデミーを飾る古代の神々の絵ではありません。貴方様のために、描きましょう。それは今の時代の『カナの婚礼』となるでしょう。あるいは、『最後の審判』なのかもしれません。

あの、色彩の饗宴と、ヴェネツィアの夜もすがらの波音を、貴方様の元にお届けすることを、約束します。

しかし、この依頼は、何の理由か、果たされることはなく、納品されることはありませんでした。それから10年後、ユベール=ロベールに宛てた書簡で製作について書かれています。

ようやく、完成に向かってきた気がします。この作品は、私の執着になってしまいました。つまり、私の人生に入り込んでしまったのです。

私が旅をする時に、私の頬を撫でる夜風のようなものだと感じています。大変おかしなことに。

好きかと聞かれれば、全くそうではない。それなのに、私はこの10年描き続けてきました。でも、もう手を離れるべきです。君の助言を聞くのが大変楽しみです。

アカデミーに出品された『カサノヴァの夜』は、たちまち高く評価されました。ロベールが、その熱狂を、別の画家宛に伝えた手紙が残っています。

クラウスの『カサノヴァの夜』は御覧になりましたか。何という巨大な絵でしょう。もちろん、見た目だけではありません。

驚くべき、あの夜の質感、踊り狂う民衆、カナレットを凌ぐヴェネツィアの正確な再現! 彼こそが、我々の時代のヴェロネーゼであることを、私は改めて確信しました。

見た誰もが興奮しています。宮廷中の評判です。王妃様もご覧になり、大変満足され、彼に金時計を贈られたとのことです。彼がそれに値するのは言うまでもありません。

この部分を読んで、顔をあげると、カストルプ氏は、にやりと笑いました。この王妃は、マリー・アントワネットです。私は、教科書に出てくる歴史上の人物が、自分の眼の前に出てきたことに、奇異な感じがしました。歴史上の人物は、決して大文字の歴史の本の中の架空の存在ではない。歴史の何かざらっとした部分に触れたような気がしたのでした。

ルーブル美術館蔵

ドレスデンはおとぎの国の都。それが、ドレスデン・ノイシュタット駅に着いて、街を少し歩いた時、私が思ったことでした。私はその美しさに目を見張りました。

ザクセン選帝侯時代の古い建物が、街の緑と調和しており、本当にメルヘンに出てくるような街でした。しかも、それは適度に鄙びていて、決して子供向けの絵本やテーマパークではない、本当のおとぎの国のようなリアルさを持っていました。

目を輝かせた私に、カストルプ氏は、少し冷たい声で語り掛けて、私は驚きました。

「少し私は憂鬱になる。ここは大戦で爆撃され、灰になった街だからね。そこから再建されたんだ。まるで過去に戻るかのように」

「それは文化の保護という意味で、素晴らしいことではありませんか」

「そういう風にも言えるがね。だが、私は過去の再現は嫌いなんだ。私が過去の絵を探すのは、それが、現在にない、未知のものであるからなんだ。ほら、君が言ってくれたような、ロベールの絵画のように、過去であると同時に未来の存在。私を駆り立てるのはそういうものだ。ただ投資目的のための、有名な画家の作品なんて興味ないね」

もう昼になっていたので、私たちはレストランで、柔らかい子牛のステーキに舌鼓を打ってから、ドレスデン美術館に向かいました。美術館が入っている、ツヴィンガー宮殿の壮麗な美しさに見惚れつつ、私たちは一階のインフォメーションで話をして、事務所の中に入りました。

私たちを迎えてくれたのは、モニク=ロマーナという、黒い丸眼鏡をかけて、どこかパン屋のおばさんのような親しみやすい雰囲気をもった、大柄の学芸員の女性でした。彼女はカストルプ氏の10年来の友人ということで、すぐに、問題の新資料を見せてくれました。

出てきたのは、クラウスがドレスデンに帰ってきてからの書簡、そして、素描の紙が3枚。書簡は、『カサノヴァの夜』について尋ねたザクセン王国の政務官に対して出した返事でした。その絵は既に自分の手元を離れていると丁寧に説明し、謝罪した後、今の手元にあるのは、作品の製作に使った素描ぐらいしかないと、続けられていました。

どうぞ、あなたの元に置いてください。これらは、私の夢の残骸です。

私は、優れた同僚、ユベール=ロベールのことを思い出します。彼のような、夢想を画面に縛り付ける、優れた建築学的な構成力と力強い意志が私にあったら、どれ程よかったことでしょう。

私には、何かを一つ一つ組み上げていく力がありませんでした。いつも快楽とその日限りの思いつきで生きてきたのです。その結果が今の私を導いてきたのだと後悔しています。

これは、晩年を迎えた彼の真情なのでしょうか。困惑した私に、ロマーナ女史は、快活に笑いかけました。

「これは彼の謙遜だと思っているわ。だって、彼は大作の神話画や群衆画を何枚も描いているのよ。ここにもあるから、後で見に行きましょう」

ドレスデン美術館他、

5つの美術館、博物館を擁する

カストルプ氏は、3枚の素描をルーペで見ていました。

一つは片手を上にあげて、盛り上がった調子で歩く、胸元が大きくはだけたドレスを着た女性と、彼女の手をとる髭を生やした伊達者の男性。

もう一つは、お盆にワイングラスを載せて、足早に歩いている女性。

そしてもう一つは、松明を持って仮面をつけた、黒いマントの男。

そして、おかしなことに、そのマントの男の右には、大きな熊が右手を挙げて、のっしりと立っていました。少し戯画風ではあっても、このまま油彩画の元になってもおかしくない位、詳細に書き込まれています。

私とカストルプ氏が、顔を見合わせると、ロマーナ女史は、豪快な笑い声をあげました。

「だから、ファックスで送れなかったのよ。私の落書きだと思うでしょう」

「これは、同じ時に描かれたものですかね」

「筆跡を見た感じではそのようね。それに、この仮面の男は間違いなくヴェネツィア風だし、他のスケッチの人物も、18世紀当時のヴェネツィアの衣装と言って間違いない。でも、この熊だけが不可解なのよ」

「ヴェネツィアのカーニバルの仮装行列のひとつということは考えられませんか。つまり、熊の着ぐるみだと」

「そう考えるのが一番自然ね。でも、熊なんておかしな話でしょう。こんなのが絵の中に描かれていたら、話題になると思うんだけど、公開当時の人々の感想にも出てこないはずよ」

「ああ、私の持っている資料にはないな。これは新発見だ」

カストルプ氏が横でそう呟くと、ロマーナ女史は、ウインクをして、少し皮肉っぽく、カストルプ氏にこう告げました。

「あなたのいつもの推理をきかせて頂戴な」

カストルプ氏は、その言葉を聞くと、ゆっくりとルーペをジャケットのポケットにしまい、微笑みかけました。

「推理なんてものはないよ、モニク。私はただのアマチュア美術愛好家だ」

そして、許可をとって素描と手紙のポラロイド写真を撮り、それらを長いこと見つめていました。

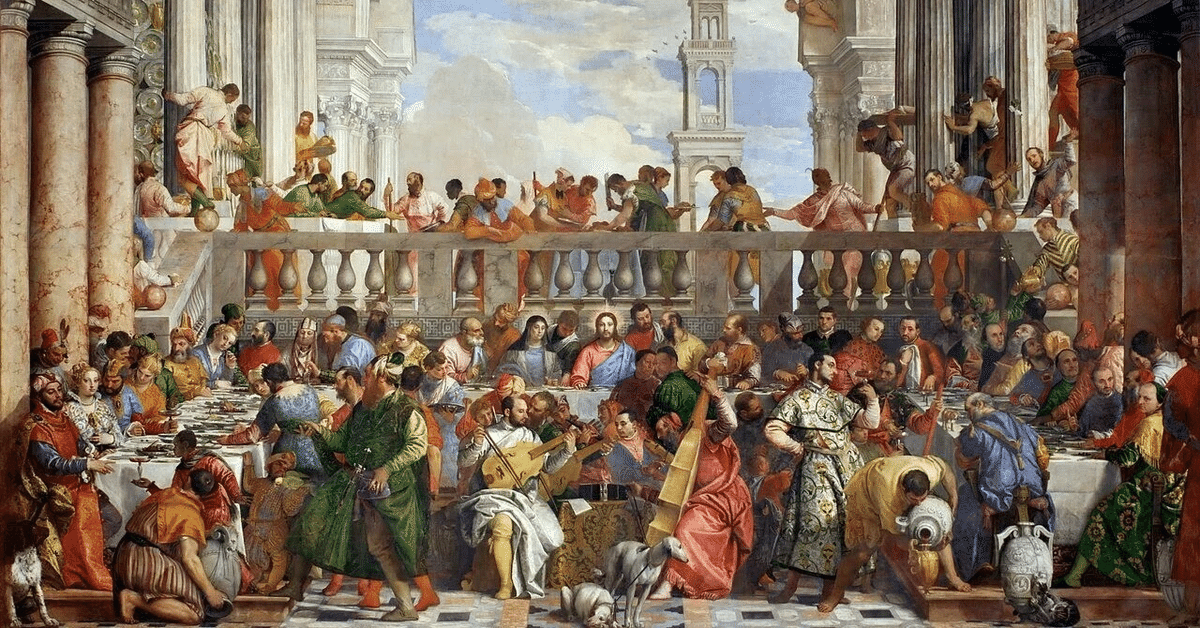

ドレスデン美術館蔵

私たちは、美術館一階の、地元ドレスデンの画家のコーナーに足を運びました。そこには、クラウスの描いた『帰還したカエサルを迎えるローマ市民』の二メートル近い巨大な油彩画がありました。

ロマーナ女史の言う通り、これは、素晴らしい大作でした。ルーベンスの流麗な人物造詣と、多くの登場人物を描き分ける筆力。そして目に焼き付く、美しい昼の光と抜けるような青空、鮮やかな衣装の色彩。

これを見ると、クラウスは人物の動きを捉えるのが上手いのが分かります。それぞれのいきいきとした動きは、おかしなことに、印象派のエドガー=ドガを思わせます。ドガと同様、素描に優れていたのは、先の手紙に添えられた素描を見ても明らかでした。

ドレスデン美術館蔵

私が初めて来た場所だったので、その後、美術館のラファエロやレンブラントの素晴らしいコレクションを堪能し、私たちはロマーナ女史に別れを告げました。

エルベ川のほとりのカフェで、私たちは黒ビールを飲み、ポテトのバターソテーをつまみながら、カストルプ氏は私に尋ねてきました。

「彼の絵画について、どう思ったかね」

「ロマーナさんの言う通り、彼は優れた大作の画家だと思います。その意味で、あの手紙は少し不可解な気がします。晩年で自信を喪失していたのかと思ったのですが、当時の書簡でも、あのような言葉を書いていたのですか」

「いや、私の所有している書簡は、フランス時代のものだけで、ドレスデンに戻った老年の言葉は私も初めて見た。だが、私は、彼の本音だと思っているよ。フランス時代の彼の書簡はどれも、自己肯定感が高い。そこから、時代が経ったとはいえ、あの言葉は謙遜ではなく、彼の真情だと思う」

カストルプ氏は、ビールを傾けると、楽しそうに続けます。

「彼の絵は確かに大作が多い。そして、基本的に人物が飽和して、溢れるような印象がある。彼自身が書いているように、ロベールに比べると建築的な興味がないのがよく分かる。

つまり、彼の作品は、興味のある人物の描写を積み重ねていくうちに、大作になってしまったように思えるのだ。彼の言いたいのはそういうことではないかな。それはつまり、天才の所業でもあるのだが」

私は激しく頷きました。

「ロベール以上の天才に思えました。あの題材であれほど高揚感を出せるのは、確かに『祝祭のクラウス』だと思います」

「同感だ。でも、才能があるからこそ、そのインスピレーションに頼り過ぎていたという気もする。それに、あの言葉はとても私に理解できる。年を取ってくると、何か自分の手元に、形のある、構築された永遠のようなものを置いておきたくなる。そして、それがない場合、愕然として、今までの人生を後悔することがある」

「あなたほどの成功を収めている人でも?」

「ああ、時折ね」

私はどう答えていいか分からずに、話題を変えました。

「あの熊については、どう思いましたか」

「それについては、あまり・・・」

その時、カストルプ氏は言葉を区切って、目を一点に見張りました。彼の視線の方向を見ていると、そこはお菓子屋さんでした。表には、熊が斧を手に持っている、黄色い看板が立っています。

「いや、多分説明できるな」

カストルプ氏は、そう言うと、鞄から、書類を出し、その中から一枚のスケッチが載っている髪を取り出しました。そして、先程とったポラロイドを上に載せ、少しいじると、満足げに笑みを浮かべました。

私は息を呑みました。熊のポラロイドの横に、剣と剣が交わる旗を描いた素描が並んでいます。

その二つを並べると、伸びた熊の右手に丁度ぴったりはまって、熊が旗を握っていた、というのが分かるのです。

そして、その横には、「ハンナへ、私の最愛の者に捧ぐ」と書かれていたのでした。

【次回】

※この文章は、架空の人物・作品・地名・歴史と現実を組み合わせたフィクションです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回の作品・エッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、マガジン「エッセイ」「レビュー・批評」「創作」「雑記・他」からご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?