【創作】油彩画『カサノヴァの夜』を求めて 第1話

【第1話】はじまり

その幻の絵画について、お話ししましょう。

私は当時大学生。90年代後半で、当時の私は、ふらふらと遊び歩いていて、将来のことを漠然と不安に思っていました。その不安を紛らわせるために、美術、音楽、文学、映画といった芸術を吸収していました。こんなものは将来何の役に立たないのでは、と思いつつ、では、何に生涯打ち込むか、ということも見出せないでいました。

夏休み、大学の研究室の教授の誘いで、二人のゼミ生と共に、ドイツに旅行に行くことになりました。教授が誘ってくれた真意は今もってよく分かりません。ベルリンやハノーファーを観光し、最終日はミュンヘンでした。

教授と私たちはそこで、ある富豪のパーティーに出席しました。

昼間から、豪華なお屋敷全体を貸し切ってのパーティーです。いったい、素性もよく分からない、着飾った男女が大量に出入りして、ウェイターが忙しく駆け回っています。しかし、私にとっては退屈で、映画に出てくるようなパーティーというのは、本当に実在するのだなという感想しかありませんでした。

息をつきたくて、ウェイターに、休憩できる場所はないかと尋ねます。示されたのは、二階の突き当りの小部屋でした。

喧騒から避難するように入ると、そこはアンティーク調の家具がある部屋でした。大きめの窓があり、油彩画が何個か飾ってあります。古びていますが、落ち着いた部屋でした。

古ぼけた風景画をいくつか見ていると、後ろから声を掛けられました。

「面白いかね」

振り返ると、いつの間にかそこに、小柄な老人が立っていました。品のいい燕尾服に、サンタクロースのような真っ白い髭と、きらきらと輝く白い髪。赤い鼈甲のフレームの角眼鏡をかけた、優しそうな老人でした。

老人は部屋の奥の書き物机の椅子に腰かけると、葉巻を取り出して吸いました。

沈黙が部屋に広がります。それに耐えかねて、私が壁にあった、高級そうな金縁の額に飾られた小さな油絵を指さして、この絵はレンブラントですね、と声をかけました。

老人は葉巻を咥えたまま、いつの時代か分かるかと尋ねました。

「そうですね、晩年な気がします」

そう答えると、老人は初めて私に興味を持ったように、葉巻を灰皿に置いてこちらを見ました。

「そうだ、亡くなる半年前の『婚礼』という小品だ。ベルリンの古美術商から買い取った」

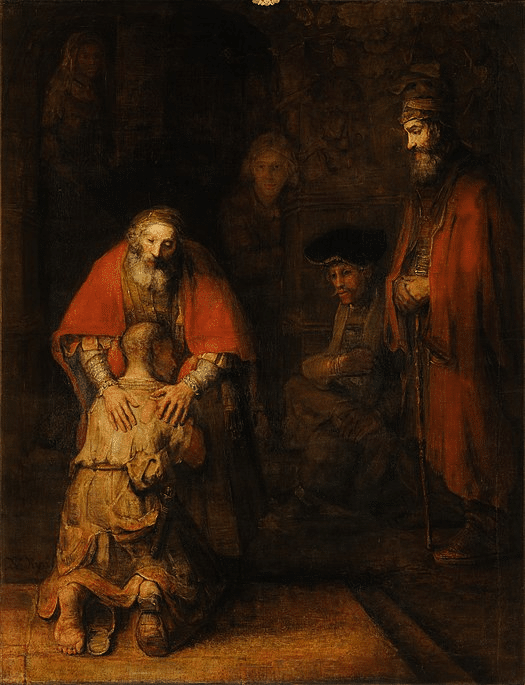

レンブラントの晩年の作品は、それまでのスポットのような強い光と闇の対比の他に、少し画面を引っ掻いたような、暗くともどこか暖かみを感じさせる様式があります。私はその一つ、『放蕩息子の帰還』が好きでした。

エルミタージュ美術館蔵

その部屋に飾ってあったのは、薄暗い画面の左から、『放蕩息子の帰還』のように、光が差し込んで、簡素な白い古代風の衣装を着た花嫁と、当時の正装を着た男性が寄り添って手を取り合っている絵。右側は深い闇になっていて、付添人か、それとも神父ら教会関係者なのか判別し難いひとたちが、新婚の夫婦を見つめています。あのレンブラントの黄昏のような光に包まれた、静寂な作品でした。

白髪の老人は、東洋人の若僧が、レンブラントを知っていることに驚いたようです。それから少し喋ると、私たちは趣味が互いに似ていることにたちまち気づきました。

レンブラントから、フェルメール、印象派から、シラーの詩、ブルックナーの音楽まで。勿論、私は大した知識など持ち合わせていませんでしたが、私たちの話は広がりました。

老人が、チェリビダッケの指揮した、昨日のミュンヘン・フィルのライブを聞いたかねと尋ねました。私は前日、教授や同級生とは別行動で一人で、そのブルックナーの交響曲第五番を聞いていました。

チェリビダッケの、ガラスの巨大な伽藍が目の前で浮かび上がるような、透明な素晴らしい演奏を熱をこめて称賛すると、老人も、激しく頷きます。そして、彼こそ現代では死滅した真の芸術家だ、と絶賛しました。私もまた、激しく首を縦に振り、私たちは笑い合いました。

他人との間に、ある種の親密さが形成できるかどうかは、出会って喋ると、すぐに分かるものです。趣味や好みといった内容だけでなく、お互いの言動の間の取り方や聞き方のタイミング、ポジティブとネガティブのバランス等で、この人といることは心地よいかどうか、感じることができます。

私は出会って30分も経っていないのに、この老人が本当に一緒にいて心地よい人だと感じました。大学での友人たちや年配の教授、家族にも今まで感じたことのなかった感覚でした。そのままいくらでも喋っていられそうでした。老人の方でも、そのように思っていると感じました。

話が少し途切れると、ようやくお互い自己紹介をしました。老人はディーター=カストルプと名乗りました。その名前で、私はこの大パーティーを主催した富豪だと気付きました。彼は大きなソーセージ製造会社の会長であり、富豪であり、熱心な絵画コレクターでもありました。この部屋はカストルプ氏の書斎でした。

私も自己紹介しました。教授の名前を出して、色々と話を突き合わせると、どうやらカストルプ氏の友人のそのまた友人が、教授らしいということが分かりました。カストルプ氏は、私が法学科の学生であることに興味を持ったようでした。

「どうして法律を学んでいるのだね」

「説明するのは、難しいです。特に、何か将来職業を決めているわけではないのです。弁護士だとか、大企業の幹部とかになりたいわけではない。ただ、芸術が好きで、生きる意欲だけはある。言葉は悪いですが、親を満足させるために通っていると言っていいかもしれません。自分にとって本当に大切な勉強は、どんな大学に行こうとできますからね」

カストルプ氏はそれを聞くと頷き、黙ってそれ以上追及しませんでした。私は少しほっとしました。緩い音楽が響いてくる階下からわっと歓声が起き、また静まり返りました。

カストルプ氏は、この部屋で気にいった絵画はないか尋ねました。私は躊躇なく、本棚の横に飾ってあった絵を挙げました。それは、古代ローマの人々を描いた、ユベール=ロベールの絵画でした。

『マルクス・アウレリウス騎馬像、

トラヤヌス記念柱、神殿の見える

空想のローマ景観』

国立西洋美術館蔵

18世紀フランスの画家、ユベール=ロベールは、奇想画と呼ばれる独特の風景画を残した画家でした。古代ローマや、都市の廃墟を描きながら、そこに暮らす古代風の衣装を着た人々を描く絵画です。カストルプ氏はまたしても、意外な顔をしました。

「優れた画家とは思う。だが、奇想とよぶには、弱すぎると思うよ」

「しかし、彼の廃墟は様々な時間が共存しています。現在から見た過去の残骸の廃墟、幻視する過去に存在した人々、それらを包む背後の、現在の自然です。こうした様々な時のレイヤーが、一見自然に風景画の中に収まっている。それは、一種の虚像なのです。いわば、過去と現在を同時に観る魔法の鏡の虚像です。そして、そこにはおそらく未来も含まれる」

私の言葉に、カストルプ氏は、深く頷き、少し黙りました。そして、思慮深い眼をして、私を見つめると、低く優しい声で私に語り掛けました。

「なるほどな。しかし、私はロベールよりも、シュミット=クラウスの絵の方が好きだ。同じ時代なら、彼の方が技巧も上だ。君の言う、層による時間の共存という意味では、彼の絵もまた同じ特徴を備えている。彼はロベールの親友でもあったんだ」

私はそのクラウスという名前の画家を初めて聞きました。カストルプ氏曰く、あまり知られていない画家で、手元にはないが、自分も二点所有しているだけ。だが、フェルメールのように再発見される価値がある画家だと言います。

ロベールとは同年齢ですが、彼とは対照的に、群衆画を得意としていました。神話画だけでなく、当時の風俗画も残した、驚くほど都会的な画風だと言います。カストルプ氏は、葉巻を私に勧めながら付け加えました。

「私は彼の書簡も持っているよ。当時は、『廃墟のロベール、祝祭のクラウス』と呼ばれていたんだ」

その言葉で、私はパッと何かイメージがわいたような気がしました。私の顔を見て、カストルプ氏は微笑むと話を続けます。

「彼の絵の中でも、幻と言われている絵がある。タイトルだけは分かっているのだが、当時の誰もが、傑作だと称賛しているのに、行方が知れないのだ」

「その絵は、彼が最も得意とした群衆画で、ヴェネツィアのカーニヴァルの夜を練り歩く群衆を描いているという。猥雑なのに、夜の中の闇に溶け込む灯りと群衆がたいそう美しく、まるでミケランジェロの宗教画のような神々しさすらあると絶賛されている。私の知り合いのコレクターは皆、血眼になって探している。勿論私もそうだ」

「タイトルは?」

「『カサノヴァの夜』だ」

カサノヴァは、18世紀を生きた賭博師であり稀代の色事師です。彼はヴェネツィア出身であり、そのタイトルと内容の断片だけで、何か、エロティックな闇と人々の吐息、騒々しい夜の熱気が浮かんでくるように思えました。

カストルプ氏も私に同意し、私たちは、カサノヴァの同時代人でもあったモーツァルトの音楽についても話しました。それから、カストルプ氏は、階下の人々に呼ばれて、部屋を出ていきました。私も部屋を出て、教授たちと合流しました。

あとは、パーティーの終わりにカストルプ氏に帰りの挨拶をする以外、彼と話すことはありませんでした。ホテルに戻っても、楽しい話ができたことを満足するだけで、もう、彼と関わることはないと思っていました。

翌朝、私や教授たちがホテルのカフェで朝食をとっていると、ホテルの支配人がやってきて、私に電話だと告げました。フロントに行って、受話器をとると、耳に馴染んだ柔らかく低い声が響いてきました。

「カストルプだ。昨日話した。朝早くにすまないね」

「ああ、昨日はありがとうございました。こちらがよく分かりましたね」

「なあに、伝手を使えば簡単なことさ。実は、つい先程、『カサノヴァの夜』の有力な情報を手に入れたのだよ。とうとう見つけられるかもしれない。もっとも、行けるのは三日ぐらい後になるかもしれないが、もしよかったら、一緒に見に行かないかね」

「わざわざ連絡ありがとうございます。しかし、私は今日、日本に帰国する予定です」

「ああ、だから無理は言わない。君の予定さえ可能なら、うちに泊まればいい」

私は即座に行きたいと思いました。幻の名画を見つける瞬間に立ち会える。こんな楽しそうなことがあるでしょうか。何をおいても、行く価値があるように思えました。

お話しするのを忘れていましたが、教授と旅行といっても、旅費は自分のアルバイトで貯めたお金であり、もう、殆ど残っていません。しかし、私は、帰りの旅費も含めて何とかなるだろうと思って、教授に事情を話に行きました。教授は、冷静な顔で、勿論大丈夫ですよ、と言ってくれました。それで、私は一人、ミュンヘンに残ることになりました。

ミュンヘン郊外のカストルプ氏のお屋敷は、パーティーがないと本当に静かで、広大でした。カストルプ氏は、現役の会長であり、平日は秘書を従えて朝からあらゆる場所を飛び回っていました。

カストルプ氏の奥さんのマリアさんもまた、鞄や革製品を作る会社の社長ということでしたが、夫ほどは忙しそうでもなく、大抵私は彼女と二人で食事を摂りました。彼女は穏やかで無口な人でした。

カストルプ氏が60代くらい、彼女は40代後半に見えます。私たちはいつも無言で食べました。でも、どこか一緒にいても沈黙が苦ではない、穏やかな雰囲気を持っていました。

朝食を摂ると一人でやることがありません。屋敷に置いてある彼の絵画コレクションは全部見てしまったので、図書室に行き、埃を払ってゲーテの『イタリア紀行』を見つけました。

バルコニーで日向ぼっこをしながら、ゆっくりと読みます。そうしていると、時差ぼけと、バイト続きの疲労と、精神的な不安が緩やかに溶けて、私は恢復していく病人のような心持になりました。

3日目の朝食。いつものように、柔らかく肉汁たっぷりのフランクフルトソーセージと、しゃきしゃきとしたザワークラフトに舌鼓を打っていると、不意にマリアさんが、あなたがなぜ、夫から好かれたか分かる気がする、と言いました。私が驚いて理由を尋ねると、彼女は初めて微笑んで静かに言いました。

「貴方が何も望まない人だから。夫は、いつも、会社で欲望と打算に満ちた人間に囲まれている。だから、貴方のような人はある種の清涼剤なのよ」

「しかし、奥様の貴方がいらっしゃるでしょう」

「私は絵画のことがよく分からなくて。それだけじゃない。あの人は私を愛していない。あの人の心に入り込めないものをいつも感じるの。でも、貴方は違う。あの人と話しているだけで、貴方はあの人の心と深く調和していることが分かる。あの人が貴方を呼び止めたのも当然ね。どうしてあの人が私と結婚したか分かる?」

「いいえ」

「私はとある食品会社の社長の娘なの。で、結婚して、彼はその会社の株式や資産を手に入れた。シンプルでしょう」

「・・・奥様は後悔されていますか」

「いいえ、夫を尊敬しているし、一緒にいて決して私は不快になることはない。今の生活に満足している。それでも、何か一つ、大きなものが満たされることはない。でも、これも一つの人生ね」

マリアさんはそう言って、寂しそうに笑って顔に手を当てました。真珠の耳飾りがゆらゆら揺れます。

私はその時初めて、人が一緒に暮らすことは多くの事情があるのだということ、そして、人はある時、真の感情を露わにする瞬間があるのだという事実を知った気がしました。私は、口を噤んで、マリアさんの姿を黙ってみていることしかできませんでした。

その日の夜、カストルプ氏が戻ると、ようやく仕事がひと段落ついて、休暇に入れる、と興奮して私に告げました。

「さあ、明日からちょっとした冒険になるよ。まずは、ドレスデンに行こう」

翌朝、カストルプ氏の黒塗りのベンツの高級車に乗ろうとすると、マリアさんが私の裾をつついて、軽く頭を下げました。

「夫をよろしくお願いしますね」

車が出発すると、マリアさんは玄関ホール前の庭に立ち、両手をしっかりと握りしめて、ずっとこちらを見ていました。私は窓を開けて彼女の方を振り返りました。

その時私は、あっと声をあげそうになりました。遠くから見る、立っているマリアさんの佇まい。それは、私がカストルプ氏の書斎で、彼と話すきっかけになった、あのレンブラントの油絵の花嫁にそっくりでした。レンブラント晩年特有の引っ掻いたような筆致で分かりづらかったのですが、顔もあの花嫁に似た、面長で優しい表情でした。

「どうしたんだね」

「いえ。とてもいい奥さんですね」

「ああ、いい妻だ。いつも、彼女には感謝している」

カストルプ氏の淡々とした声と表情以上に、奥さんと似た絵を彼が金縁に入れて書斎に大事に飾っていたという事実、そして、その絵によって、私を一人の友人として歓待してくれたという事実が、彼の一つの真情を表しているように、強く感じました。

おそらく、男女の間には何か多くのものがあるのだろう、でも、彼は確かに奥さんを愛しているのだろう、という確信が私にはありました。何かその事実に心温まるものを感じ、旅に出ることへの安堵感のようなものが、自分を満たしていくのを感じました。私は、ゆっくりと窓の外の初夏の風を吸い込みました。

そして、その時の私は、この旅が思いもがけないものになるとは、知る由もありませんでした。

【次回】

※この文章は、架空の人物・作品・地名・歴史と現実を組み合わせたフィクションです。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回の作品・エッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、マガジン「エッセイ」「レビュー・批評」「雑記・他」からご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?