- 運営しているクリエイター

#元新聞記者

昔の新聞見出しはシャレていた~こどもの日の「マリ」をける少年とは?

ときどき古い新聞スクラップをながめていると、見出しを付ける整理部(当時)のみなさんが、苦心しながら読者のアイキャッチを狙っていたことに気づき、その職人芸に驚かされます。

5月5日の「こどもの日」に私が書いた記事が見つかりました。

「さっそう武者人形」

「全力で”しょうぶ”」

「『マリ』をける少年」

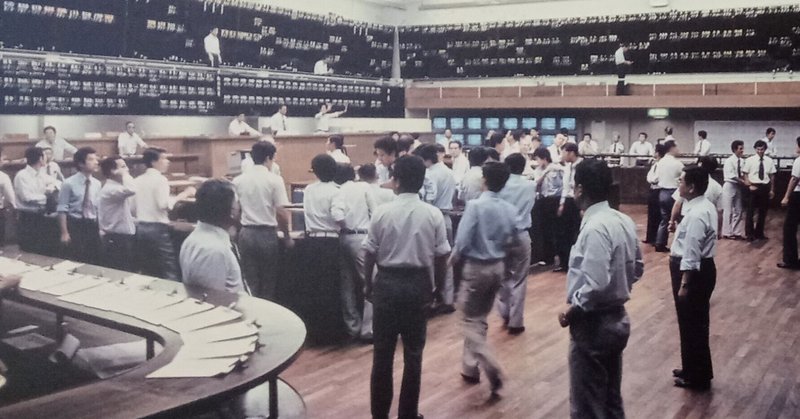

この見出しの記事は、1986年5月5日の地域版です。「第10回全日本少年サッカー愛知県大

NSL再加入~福和伸夫名古屋大学教授最終講義を聞いて

NSLというのは、マスメディアと研究者による地震災害軽減に関する懇話会のことです。事務局は名古屋大学減災連携研究センター(名古屋市千種区不老町)にあります。Network for Saving Lives の略称です。

NSLの創設に尽力された福和伸夫名古屋大学減災連携研究センター教授の最終講義が3月11日、名古屋大学の豊田講堂でありました。防災減災にかける先生の熱弁を拝聴して、私ももう一度、

「老い」を考える2冊~老いの道、我もいく道

新聞社の駆け出し記者だったころの話です。事件記事で40歳代の男性を「初老の男」と書いて当番デスクに原稿用紙を渡しました。すると、「おい、初老はないだろう」と叱られてしまいました。

辞書で調べても間違いではないのですが、40歳半ばのデスク氏は、初老の文字を消して、整理部(今は編成部)に出稿したのでした。

定年退職の年齢が55歳という時代だったとはいえ、私自身、40代の人に「老」の字を使うのは抵

トヨタとからくり人形~九代玉屋庄兵衛展から

翼を広げた鶴がスポットライトを浴びていました。

からくり人形師の九代玉屋庄兵衛展がJR名古屋タカシマヤ10階特設会場で開かれています。順路の最後の方に大きな鶴のからくり人形があります。初代の玉屋庄兵衛が作り、戦災で失われたものを九代目(1954~)が300年の時を経て復元させました「初代ゆかりの鶴を復活させるのが夢」と語っていた九代目は、鶴の骨格の研究から始めたそうです。

会場には東海地方で

バイオリンがつなぐ愛知と信州~「バイオリン王 鈴木政吉が住んだ大府の地」

中島利一さん(中島特殊鋼、メタニクス取締役会長)から、「バイオリン王 鈴木政吉が住んだ大府の地」(大府学研究会発行、原啓印刷)の著書をいただきました。中島さんは愛知県大府市にまつわる郷土史を研究する大府学研究会の会長。大府学の編集長は、元大府商工会議所専務理事で郷土史家の廣江安彦さんです。

バイオリン王というのは「鈴木バイオリン製造」(大府市桃山町)の創業者、鈴木政吉のことです。同社は1887

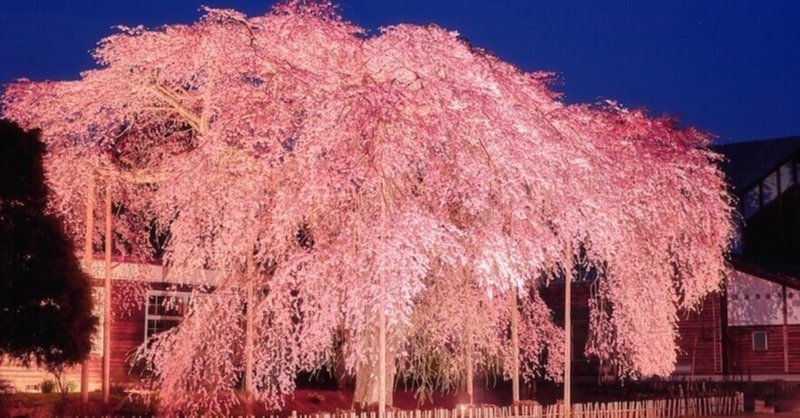

「四季折々の情景」~特色生かしたヤマザキマザック美術館の展覧会

名古屋市東区のヤマザキマザック美術館で2月27日まで「四季折々の情景 美術館に息づく小さな自然たち」が開かれています。

「季節と共に移り変わる花々、鳥のさえずり、虫の音、小動物の気配…。日本の四季は変化に富んでいます。そして、その『日本の四季』を五七五の十七文字で鮮やかに切り取る俳句の世界。この展覧会では、現代作家9名(組)の作品を美術館所蔵のアール・ヌーヴォーのガラスや家具と共に展示し、四季

最近新聞紙学~元旦の地域版から見えてくるもの

あらたまの新年を迎え、新聞紙面で1年の動向を探るのも楽しみのひとつです。

毎年、主要各紙の独自の記事を比較してきましたが、今年は購読紙の中から読売新聞を選んで、沖縄を除く46の都道府県の地域版の連載企画を読み比べてみました。

主題として多かったのは、「ともに生きる」とか「つながり」といったキーワードです。ここ2年、コロナ禍で密を避けるため、人と人の交流が疎遠になっていましたから、あらためて地

世界の民族人形たち~名古屋で見つけた「リトルワールド」

世界の国々の人形を集めた展示会「マイコレクション(3)世界の民族人形たち」が名古屋市中区役所地下の「栄四郵便局」で開かれています。

収集したのは愛知県日進市在住の川田きし江さんと子息の敏章さん。きし江さんは、絵と文で世界の文化を紹介した「地球スケッチ紀行」を4冊刊行しています。これまで世界各地を旅したなかで、今回は約30か国で出会った人形を展示しています。「それぞれの民族の歴史や文化、気候風土

安く近くリードタイムも短く~安近短のPCR検査でふつうの日常に

「安近短」といえば、旅行にいくときに価格が安く、近場で期間も短い商品のことです。今回の感染症対策のPCR検査で、この言葉を思い出しました。

先日、名古屋市の地下鉄駅を下りると、青いテントが張ってあり、「街頭PCR検査実施中」の旗がありました。早速、受けることにしました。

検査を受けることができるのは、愛知県在住または通勤・通学者。検査結果を県に提供できること。そして自分のスマートフォンなどで