荒川修作さん直筆のファクス~墓碑銘が載る時期に思い出すこと

新聞各紙に今年亡くなった方々の名前や業績が載るみそか(三十日)になりました。この時期になると、2010年5月に73歳で亡くなった現代美術作家の荒川修作さん(1936~2010)のことを思い出します。その年の暮れのある新聞紙面に「世界のアラカワ」の名前がなかったからです。

荒川さんは名古屋市出身で、1961年に渡米。記号や文字を配列した観念的な作品で知られています。その後、パートナーの詩人マドリン・ギンズさん(1941~2014)と出会い、建築へとフィールドを広げていきます。1995年に岐阜県養老町に完成した公園「養老天命反転地」は彼の設計です。巨大なすり鉢状の斜面や迷路を設け、そこを歩くことで人間本来の感覚を取り戻し、死という「天命」を反転させるという壮大な実験です。天命反転地を歩いた知人のなかには「捻挫しそうになったよ」という人もいました。

荒川さんに実際に会ったのは2008年6月1日夕。岐阜県美術館のシンポジウム「これからの都市と美術館」の会場でした。ほとんど荒川さんの独演会で、パネリストの岐阜県美術館館長や名古屋ボストン美術館館長(いずれも当時)を前に、決まりごとにとらわれた既存の施設を批判し、会場に向かっては「君たちが美術館にならなければならないんだ」と激を飛ばしていました。

そして、都市づくりについて生命の無限の力を体験できる新しい住宅構想について話し続けました。荒川さんが設計して2005年に東京都三鷹市にできた「三鷹天命反転住宅」を例に、岐阜市が土地を提供してくれたら壮大な実験ができると訴えていました。パネラーの岐阜市長は壮大な構想を前に、安易に賛同できかねる様子でしたが。

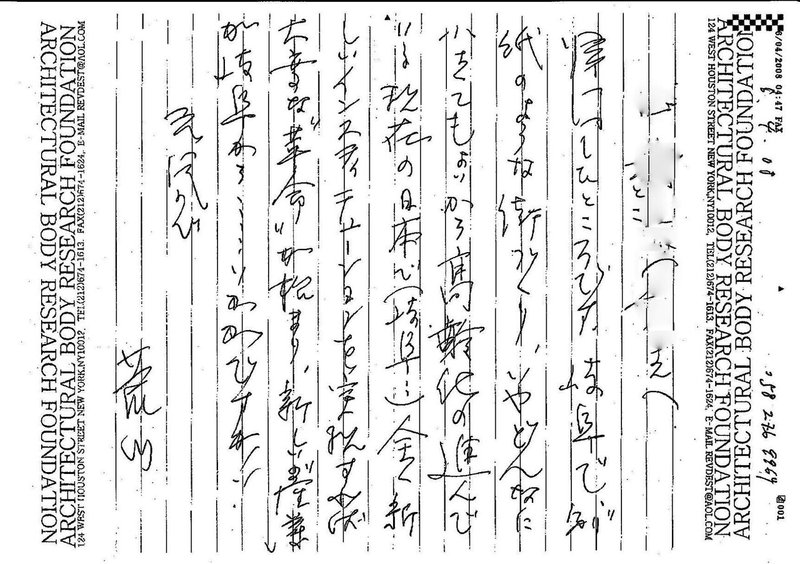

シンポジウムの後、荒川さんに「壮大な構想ですね」と話しかけて名刺交換しました。3日後、ニューヨークに戻った荒川さんから15枚ものファクスが届いたのには驚きました。

「帰国したところです。岐阜で別紙のような街づくり、高齢化の進んでいる現在の日本で(岐阜)全く新しいインスティチューションを実現すれば大事な”革命”が始まり、新しい産業が岐阜から・・・いかがですか‼ 紐育(ニューヨーク)から 荒川」

その後も荒川作品との出会いは続きます。2009年11月に岐阜県池田町にオープンした「極小美術館」の長澤知明代表と知り合い、開館記念として展示されていた荒川作品14点をじっくり見たこともありました。作品はニューヨークで売れない頃の「アラカワ」を知る女性キュレターが収集した逸品ばかり。なかでもニューヨークのレストランの料理のレシピを描いた作品もユニークでした。

今年は名古屋画廊(名古屋市中区)で4月に開催された「1961-74 荒川修作ドローイング展‐意味のメカニズム‐」に出かけました。あの2008年の岐阜のシンポジウムに参加していた馬場駿吉さん(当時の名古屋ボストン美術館館長)は「荒川修作+マドリン・ギンズの湧出させた創意の波音をあらためて荒川の故郷・名古屋で聞くことが出来るのを嬉しく思う」という言葉に共感しながら。

荒川作品の根源には、「建築する身体」や「死なないために」「死ぬのは法律違反です」などがあったと過去の記事を読み返して知りました。「死」という天命を反転させようとした人ですから、あの年の新聞紙面の墓碑銘に、荒川修作の名前がなくても良かったのかもしれません。

最後に私ごと。岐阜のシンポジウムを教えてくれたのは、かつて岐阜支局に勤務していた筆者の同僚でした。貴重な情報を提供してくれた氏は、今年の暮れに66歳の若さで亡くなりました。感謝と哀悼を込めて、わが「墓碑銘」に記します。

(2021年12月30日)

追伸 3月に107歳で亡くなった現代美術家の篠田桃紅さんも墓碑銘になかったですね。岐阜で何度か墨書など鑑賞しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?