【写真】睦月,直島①:「赤かぼちゃ」修復中、黄色い「南瓜」と過ごす午後

高松港発、直島(宮浦)。すっかりいつものコース、往復990円。

■一斉休館、直島行は閑散

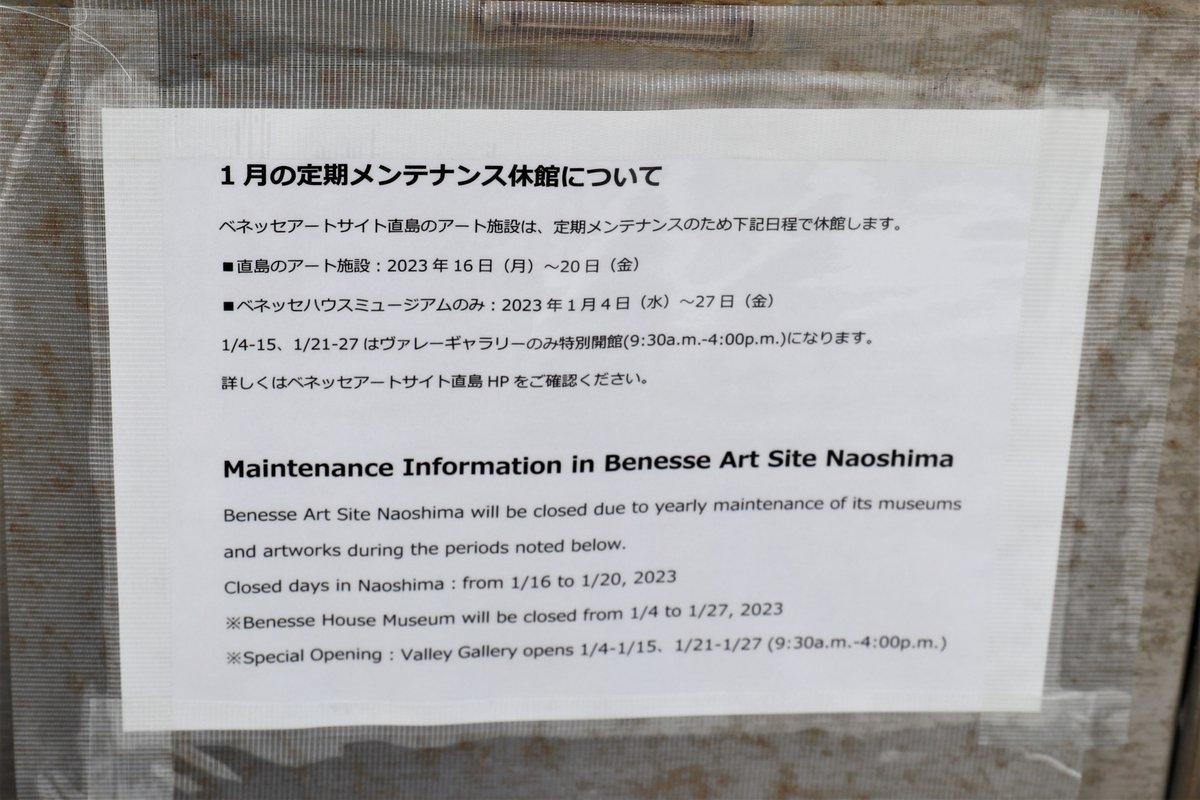

この1週間、ベネッセアートサイト直島のアート施設は、ほぼ一斉にメンテナンスに入る。完全なオフシーズンの2月は、休館日に気を付けていたのだけど、1月は年末年始のところしか注意していなかった。

高松への移動中にInstagramを久しぶりに見て、「しまった」と。これはわたしの、完全な不注意。

12月~3月までは、国の制度に乗っかる形で、月に1度ずつ、高松滞在→直島ほかの島々への旅を予定している。各1週間ほどなのだけど、2月もあることだしと、旅程をコンパクトにした。

そんなこんなの調整も終わり、昼過ぎのフェリーに乗船。デッキは、ほぼわたし一人。

実は、ワクワクもしていた。もしかしてこれは、面白い経験ができるのではないか?と。(そして、結構当たった)。

■メンテナンス中の「赤かぼちゃ」

フェリーが直島・宮浦港に近づいていく。

いつも、港の「赤かぼちゃ」を探してしまうのだけど・・・ああ、メンテナンスというのはこういうことか、と、ようやく気づく。

なるほど。こうやって、きれいな状態を保っているのか。

職人さんと「赤かぼちゃ」。

■バックヤード的世界の面白さ

島を訪れる人の大部分の目当てはアートなので、併せて休業している店も多い。フェリーと村営バスだけは稼働中、ということは、フェリーのチケット購入の際にに確認していた。

とりあえずわたしは、こうした事情を知らなかったのかも?という感じのヨーロッパ系の人たちのグループだけが乗っていた村営バスに乗り込んだ。

村営バスは、宮浦港から、集落のある時計回りに島を運行する。

わたしの最終目的地は、美術館エリアの入口「つつじ荘」なのだけど、

途中でいったん下車してみる。

直島港では、船で運搬されてきた土砂が、すごい速さでトラックに積まれて、あっという間に運ばれていった。直島はかつては、島民の大部分が、ここに工場を持つ三菱マテリアルの従業員だったという、工業の島だ。

作業員の方々に「俺も撮ってよ」的にいじられつつ、プロの仕事の手際の良さを間近で見る。

去ってゆく運搬船。

聞こえるのは波の音だけ、遠くから近づくエンジン音でバスがやってくるのがわかる、くらい静かなバス停で次の便を待ち、終点の「つつじ荘」へ。

美術館は閉まっていても、屋外アートのあるエリアで本でも読もうというつもりだったのだけど、道そのものが通行禁止になっていた。まあ、考えればそれもそうか・・・。

そんなななかで唯一、囲いもされずに悠然と、海の前に佇んでいる作品があった。草間彌生の「南瓜」だ。

■「南瓜とわたし」的に、濃い時間

直島がアートの島として徐々に認知されていく、その初期の段階からこの場に在る「南瓜」。台風の被害に遭い、長らく不在だったあと2022年10月復活し、

12月には、悪天候の予報を前に「避難」し、しかしその不在にたまたま居合わせたわたしは、「不在の圧倒的な存在感」を感じてしまった・・・というようなことは、前に書いた。

「南瓜」は常に人気で、そもそも1994年9月~に開催された展覧会のために制作・展示され、非常に好評だったので常設されることとなった、というエピソード付きだ(秋元雄史 著『直島誕生 過疎化する島で目撃した「現代アートの挑戦」全記録 』124頁)。

いつも周囲には人がいて、譲り合い、順番待ちをしながら撮影している状態だから、わたしは離れたところから望遠レンズで構えていて、人がフレームアウトしたら撮る、をしていた。

ところがこの日は。時折遠くのほうに、関係者らしき人々が通るのだけど、観光客はわたしだけ、という奇跡のようなシーンが広がっている。

メンテナンスについては、昨年秋に新調されているわけだし、必要ないという判断だったのかもしれない。

帰りのバスの時間まで、今日は「『南瓜』とわたし」を愉しんで過ごそうと思った。

■屋外作品との対話

写真で、空の様子がずいぶん変わっていくことに気づくと思う。

島でもあるし、もともと天気は変わりやすいのだけれど、この日の場合は、それだけ長い時間を過ごしたということだ。その中には、まるでゴッホが描く背景のような雲も含まれる。

さて。作品に近寄り、時間をかけて観察できたので、表面の滑らかさと、丁寧な塗り方の手仕事の跡を確認できた。

黄色いほうは殻が薄く、中は空洞でおそらく海に浮かぶ。宮浦港の赤い方は、地面にしっかりと固定され、分厚い皮があって、中に人を招き入れて守る。そうした大きな差はありながらも、塗られた色のなめらかな質感は、2作品に共通している。

ちなみに「赤かぼちゃ」のほうの質感は、下の写真のとおり。↓

そして間近で見る「水玉」の、ただごとでない底知れなさ。水玉模様はこの作家の強迫観念と結びついているから、表面的なカワイイの下にはときどき、底なし沼が見え隠れしていたりする。

予備知識はなくとも、「ポップな水玉とは何かが違うのではいか」と、はっと気づく、草間彌生の水玉の持つパワーは、ここでももちろん健在だ。

間近で堪能したあとは、少し離れた場所に設置されているベンチに座って、本など読んで時間を過ごした。目を上げればいつでも「南瓜」が視界に入る。これは、かなり稀であり贅沢なことだ。

■宮浦港「赤かぼちゃ」のシルエット

17時宮浦発高松行の最終フェリーに間に合うように、再び村営バスに。

宮浦港に到着。夕暮れを前に逆光のコントラストが美しい、わたしが最も好きな時間が訪れていた。

そして「赤かぼちゃ」も、いい感じの影となっていた。

■毎回、異なる美と出逢えるよろこび

何度も足を運びながら、美術館に行かれた日も、この日のようにそうでない日も。不満足ということは一度もなく、必ずひとつ以上のものを得ていると思う。

日程短縮ゆえ、残りの旅はわずかだけど、再び良いものを得に、また島へ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?