ぼくはポケモンが描けない

【この記事のまとめ】

何かを見ないと絵が描けないのは、脳のバグかもしれんし、遺伝の影響かもしれん

いきなりですが問題です。

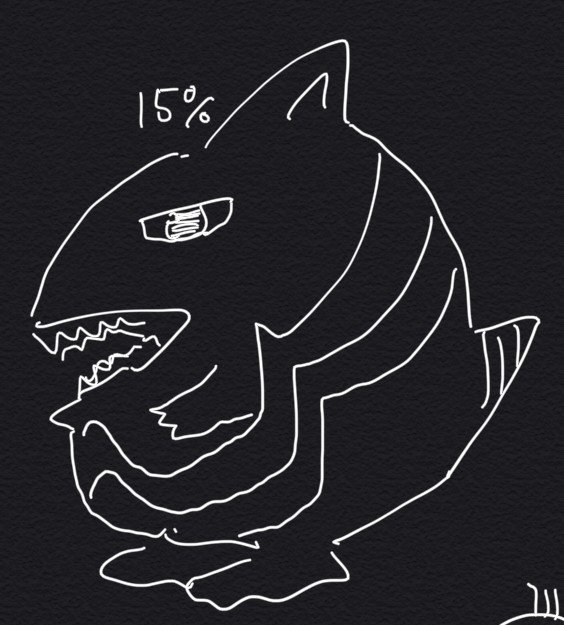

以下の画像は、ぼくが「手本を見ずに」描いたポケモンたちです。

何のポケモンでしょう?(ポケモンが分からない方はサッと下にスクロールしてください)

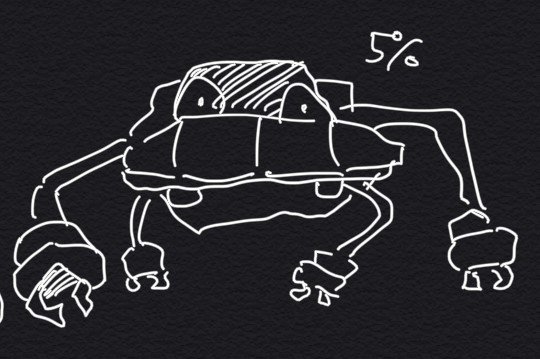

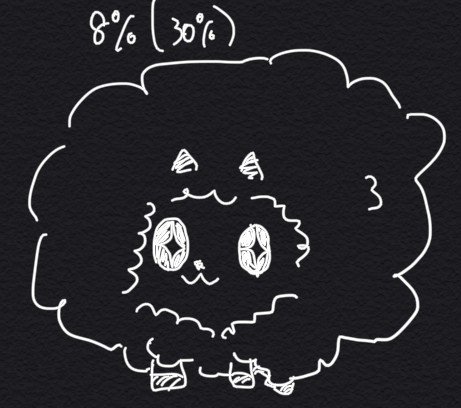

正解は、上から「フカマル」「メタグロス」「ウールー」です。

ちなみにパーセンテージは「本物に似てる度」を示します(個人の主観による)。

※以下本物との比較

フカマル

メタグロス

ウールー

参照:https://zukan.pokemon.co.jp/

ひどい惨劇です。

ぼくは幼少の頃よりポケモンを愛し、ポケモンと共に育ってきたというのに。

どうしてこうなってしまうのでしょうか。

これを見た友人の言葉が鮮明に蘇ります。

友人A「壁画か?」

違うが???

ここでもうひとつ比較してみましょう。こちらです。

サーナイトです。

先ほどと違うのは、参考資料ありで描いたものとの比較という点です。

ということで今回は「なぜぼくは、手本を見ないと描けないのか?」という問いに対する考察です。神経科学と行動遺伝学の研究をリサーチした結果をまとめて、最後に仮説の結論まで考えてみました。

結果だけ気になる人は、結論まで飛んでみてくださいね。

読書メモ『見る脳・描く脳 絵画のニューロサイエンス』目次

⑴ 視界の中で見えてる世界はごくわずか

⑵ 脳が見てるものは1つじゃない

⑶ 神経科学でみる「イメージ」

⑷ 同じ「描く」でも違う「描く」

⑸ 右脳左脳神話

※ 右脳左脳神話《考察編》

⑹ ぼくはポケモンが描けない ←イマココ!

考察① 神経科学の研究

「手本を見ないと描けない」ということは、「見たものを正確に思い出せない」と言い換えることができます。これは、脳の視覚的イメージの想起過程に問題が所在します。

ぼくのように模写ができても、いざ自由描画になると、大好きなものですら壊滅的なレベルで想起できない人がいます。その一方で、絵の上手い人はたいてい、シンプルな線でも特徴を捉えながら、パッと見てそれだとわかる絵を描きますよね。

この違いについて、神経科学から考えられることがあります。どちらも過去の研究にみられる、ぼくと似たような症状についての話です。

1つ目の研究は、側頭葉の機能と障害についてです。

2つ目の研究は、イメージの想起過程における障害についてです。

①−1 側頭葉

まず1つ目の側頭葉の機能と障害について。

※こちらの記事でも解説しています

側頭葉は形状把握、つまり見たものの形を識別する機能をもっています。たとえば、人の顔を見て「○○さん」だと判断するときに使われます。

過去の研究で対象になった、側頭葉に局部的な障害をもった患者を観察すると、以下のような症状が確認されました。

【側頭葉に局部的な障害をもった患者】

・形はわかるが意味がわからない(人の顔・動物の形が思い出せない)

・見本通りに模写できるが、描いたものの意味はわからない

しかしぼくは、人の顔を覚えるのはむしろ得意な方です。模写に関しても、描いたものの意味がわからないなんてことはありません。なので、ぼくのテーマには関係ない…とスルーしかけたのですが、そこでふと昔から感じている「とある傾向」を思い出しました。

それは、人の顔を極端に混同するという傾向です。

思い返せばこの傾向は、人間関係が拡大する中学時代から現れ始めました。

まず中学入学後、野球部のケンジくんとカズキくんの見分けが全くつきませんでした。何度も呼び間違えかけては、直前に言い直すことの繰り返しです。同じ中学時代でいうと、ミサキちゃんとマナちゃん、あと名前を思い出せない3人の女の子すら、学年を重ねるまで識別ができませんでした。

この傾向は高校時代でも続きます。入学当初のぼくには、ノツくんとニッタくんが同じ顔に見えて仕方がないのです(今見ると全然違う)。

歳を重ねると治るかな、と思いきや。残念なことにこの傾向は、大学時代に症状を変えてやってきます。大学、スーパー、駅のホーム…。たくさんの人が行き交う中で、知らない人を「知り合い」と見間違える回数が圧倒的に多くなったのです。

他の視点でみると、「ぼく自身、女性の好きな顔のタイプがよくわからない」とか、「似てる人を2人挙げても実際そうでもないらしい」とか…。

とにかくこれらの経験に共通することは、人の顔の形を混同してしまうという点です。このことから、以下の仮説を立てました。

【自発描画に関する仮説①】

自発描画ができない人、側頭葉の機能が比較的弱い説

これが1つ目の考察です。

形態は違えど、何かしらの影響があるのではないか、という話です。

①−2 視覚的イメージの想起

視覚的イメージの想起とは、頭の中に景色や人物などを、過去の記憶から取り出して作るイメージのことです。

※こちらの記事でも触れています

過去の研究で対象になった、後頭葉から側頭葉にかけて局部的に障害をもった患者を観察すると、以下のような症状が確認されました。

【後頭葉から側頭葉にかけて局部的に障害をもった患者】

・草木や動物を描こうにも、視覚的イメージが思い出せない

※視覚的認知(ものを見ること)に問題なし

これは、視覚的イメージの想起過程に問題があるとされています。しかしこちらに関しては、作業記憶(目の前の作業に必要な情報の記憶)を実行するシステムと、視空間的な記憶とがつながる具体的な神経回路がわかっていないので、今回参考にした文献が発行された当時(1997年)の段階では原因は特定できなかったようです。

ですが先ほどと共通して、側頭葉にも局部的な障害があることから、やはりここに何かしらの関連はあるのではないか、と考えられます。なので先ほど立てた仮説に対しては、このように答えることができるのではないでしょうか。

【自発描画ができない人、側頭葉の機能が比較的弱い説】

症状が似てるからワンチャンある

POINT①

・イメージの想起/形の認知に関わる側頭葉に何かしらのバグがあるのでは?

考察② 行動遺伝学の研究

冒頭のサーナイトの絵から分かるとおり、ぼくは参考資料をもとに描く絵には全く問題がありません。ただし、資料がなくなると途端におかしくなります。ようするに、参考資料の有無によって描く絵のレベルにやたら差があることが疑問でした。

これも昔からある傾向といえばそうです。

小学生のころって、写生や習字など表現に関するコンクールがいろいろありましたよね。県レベルのコンクールではありますが、幼い頃のぼくはやたら頻繁に入賞して、ことあるごとに賞状を持って帰っていました。

そんなある日、おじいちゃんがこう言います。

「お前のそういうところは88(ばや)家の血筋だなあ」

話を聞いてみるに、うちの家系には芸術家がちらほらいたようです。もともと江戸からの鍛冶屋の家系ではあるのですが、掛け軸やふすまに描く、水墨画家の人などが先代の中にいたみたいです。

なぜこんな話をしたのかというと、ここからふと1つの仮説を立てたためです。

【自発描画に関する仮説②】

絵の才能、遺伝説

つまり気になるポイントは「才能は遺伝によって親から引き継がれるものなのか?」というところです。いったい、遺伝の科学はどのような見解を示しているのでしょうか?

ということで調べてみました。読みやすくて内容もおもしろい本だったので、興味があればぜひ目を通してみてください。

結論からいうと、「才能」や「遺伝」というものは存在します。

行動遺伝学では、一卵性双生児と二卵性双生児の遺伝子の共有率(1:2)の関係からみられる影響を遺伝的な要素、それ以外による影響を環境的な要素として、遺伝がどのくらい子どもに影響を与えるのかを調べています。

例えば最も遺伝の要素が色濃く出ているのは、指紋と体重です。

それぞれ指紋の98%、体重の88%が、育った環境ではなく遺伝によって決まってくるそうです。

ちなみに知能指数として測られるIQについては、54%が遺伝で決まるとも示されています。逆に46%は環境によって決まってくるので、「おれはバカだからバカなんだ…!」と落ち込む必要は全くありません。ここは文化資本や階層の再生産という社会学的な話も関わってくるのですが、それはまたいつかの記事で…。

さて、肝心の才能に関しては、多くの才能が遺伝の影響を強く受けていると示されています。今回のテーマである美術は、およそ55%が遺伝の影響を受ける要素だとされていることがわかりました。

つまりこの結果は、幼少期の絵を練習や描く機会の多少など、絵のうまさが環境に左右される要素だとは言い切れないということを表しています。

とはいえ、この研究の調査方法は定量化された技術のうまさや評価ではなく、あくまで4段階のうちの自己採点によるものなので、必ずしもこの数値が正しいとはいえません。しかも、美術という分類なので、描画能力のみをみる調査でもないです。

しかし、調査対象はおよそ1万組の双生児に児童期・青年期・成人期とそれぞれ追跡調査した結果をもとに統計をとっています。一人ひとりに当てはまるものにはなり得ませんが、遺伝の傾向として捉えるには十分なデータではないでしょうか。

なのでぼくの仮説については、以下の結果になると考えられます。

【絵の才能、遺伝説】

美術の遺伝率が55%だからワンチャンある

POINT②

・遺伝は存在する

・才能に関してはほとんどの能力が遺伝の影響を受けやすい

結論

今回の記事では、側頭葉障害患者にみる神経科学の研究と、才能の遺伝をみる行動遺伝学の研究から、「ぼくはなぜ、手本を見ないと描けないのか?」について考察してみました。

今回出した仮説と結論は以下の通りです。

【自発描画ができない人、側頭葉の機能が比較的弱い説】

症状が似てるからワンチャンある

【絵の才能、遺伝説】

美術の遺伝率が55%だからワンチャンある

つまり、問いへの答えはこうです。

【ぼくはなぜ、手本を見ずに描けないのか?】

脳の病気かもしれんし遺伝のせいかもしれん

でも1番の原因は、描く練習を怠るお前の怠惰だよ

それは、間違いないよね。

参考文献

※2018年に新装版が出てました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?