【今でしょ!note#39】 戦後労働形態の構造変化 (2/2)

いかがお過ごしでしょうか。林でございます。

昨日より連続でお届けしている戦後労働形態の構造変化シリーズの後半です。

今回は、1990年代以降から現在に繋がる流れを追っていきます。

前半はこちらです。

1990年までの労働形態変化のラップアップ

戦後の労働形態は、社会構造的に激変を繰り返してきました。

戦後直後の労働力過剰問題とベビーブームの後、少子化にする政策を取りながら戦後の経済回復を果たしてきた日本は、1950年代後半からの高度成長期に入っていくにつれ、自営業中心の時代から会社員中心社会にシフトします。

55年以降に正社員で終身雇用、年功序列の仕組みが構築され、60年代以降に地方にも工場が続々とできてきたことを受け、会社員として月払いで給料をもらう雇用形態が全国に広がっていきました。

70年代に入り、少子化にするためのプロパガンダとして啓蒙されてきた「標準家庭モデル」が、いよいよ実現できる家庭が広まってきた結果、「夫は働き、妻は専業主婦で、2人くらいの子どもを家で育てる」という価値観が定着してきました。

しかし、この標準家庭モデルもせいぜい70〜85年くらいの15年ほど続いただけのモデルで、この頃親世代として生活していた人が、現在のマジョリティになりつつある高齢世帯として存在しています。

そのため、この標準家庭モデルが古き良き日本の価値観なんだというわけでは決してなく、女性は家で家庭を守るもの、という考え方は、一時のかなり特異な時代にのみ根付かれたものという事実を知識として持っておくことが重要です。

80年代後半以降の雇用形態

80年代以降、日本の国際黒字に対する先進諸国の強い圧力がかかりはじめます。

85年のプラザ合意と、その後バブルが発生した背景には、G7各国から「日本国内の内需拡大のために、(他国の)自分たちのものを買いなさい」と言われ、日本がお付き合いせざるを得なかったことがあります。

結果、過剰に不動産などに投資マネーが集まることになりました。

そして1991年〜93年ごろにバブル崩壊し、株価や地価が急落した結果、日本の所得の高さが失われていきます。

経済成長や所得の高さは、国内だけで評価するものではなく、あくまで世界全体水準との比較で決まります。

他国がGDP、給与を上げていく中、日本も同じくらいのペースでGDP、給料を上げていかないと、世界の中での日本のシェア率は下がり、相対的に低迷状態となります。

1990年代以降の「失われた30年」は、日本の労働構造を閉塞的なものとするには十分すぎる時間でした。

就職氷河期と非正規雇用拡大

バブルが崩壊し、雇用規制も変えられず、日本は1993年〜2004年あたりの期間で就職氷河期を迎え、各企業、役所は採用を制限しました。

就職氷河期に直面した世代は、1974〜83年生まれの人が該当しますが、この時期前半のボリュームゾーンである団塊ジュニア世代を徹底的に痛めつけてしまい、そもそも仕事をして給与が入ってくることさえ難しくしてしまいました。

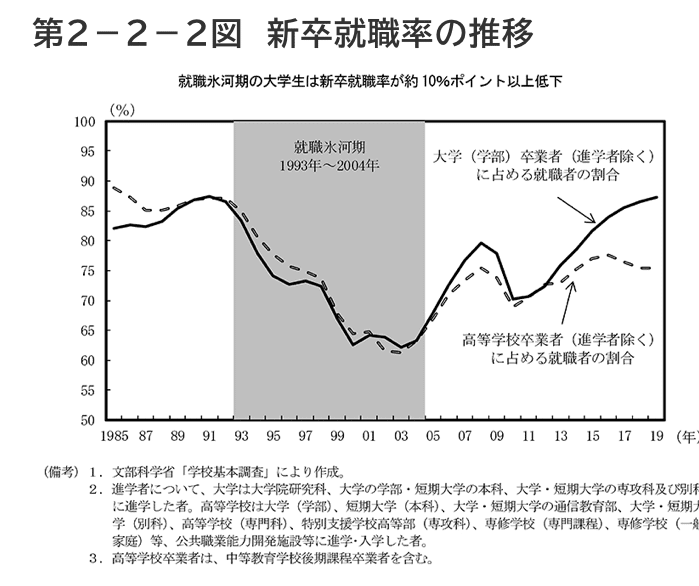

大学学部卒の氷河期平均での新卒就業率は、69.7%と、他期間平均の80.1パーセントよりも10%以上低く、高卒就業率も7%以上の低下となりました。

どうにか雇ってもらったとしてもパートタイマー、契約社員、派遣社員などの非正規雇用が拡大する形になりました。

非正規雇用自体は、1950年代から高度成長期にかけての出稼ぎ労働者、1960年代後半以降の有配偶女性のパートタイム雇用がありましたが、1980年代後半以降の派遣社員、契約社員の増加のタイミングで一気に比率を上げています。

非正規雇用労働者比率は、1984年の15.3%から2022年には36.9%まで上昇しています。

雇用者全体の1/3を超える人が非正規雇用労働者ということで、国民所得がなかなか上がりにくい要因になっています。

経済負担の大きい現役世代

高齢化も進み社会保障費も増大しています。

どこかで給付を下げる必要がありましたが全然下げず、2021年度で年間総額138超円の社会保障関連費となっており、その負担は現役世代中心で負担している税収が5割、将来世代への負担となる国債で4割強が賄われています。

また、2000年以降、59歳以下の男性の給与所得者は減少に転じていくのに対して、労働力全体は増えていますが、これは女性や高齢者の非正規雇用によって成立しているだけです。

背景には、女性も働かないと生活できないことがあります。

現役世代の増税で、給料の手取り額が少なくなっていく中で、夫の給料だけでは生活ができない世帯が一般化しました。

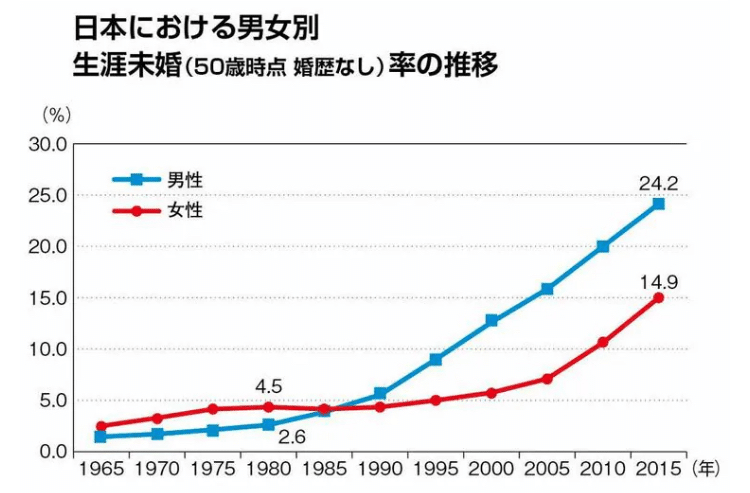

結婚しようとしても、相手が就職できていない、非正規雇用で家族を養うための十分な手取り金額を稼げないという事情があり、未婚化も進んでいます。

子供部屋おじさんと呼ばれるような、実家住まいのまま低賃金労働を続ける人の割合も増加傾向にあります。

可処分所得が高くなるので、実家で住宅費を親とシェアしながら同居を選択する人が増えています。

生涯未婚の男性は、2015年には24.2%に上っています。

アクティブシニアが、パートタイマーで労働力として働くことも、若い世代としては割を食いました。

持ち家の住宅ローン返済が終わり、年金をもらって気ままに働く高齢者のパートタイマー労働は、一見高齢労働力の有効活用に見えます。

しかし、経営者側にアクティブシニアをうまく使うことが一番合理的であると判断させ、労働供給不足による若い世代の賃金も高齢世代のそれに引きづられてしまいました。

手に職ある人がより稼げる時代に

失われた30年の中で、労働形態は長い低迷の中にありましたが、いよいよ終焉を迎えていくはずです。

2025年には、団塊の世代が後期高齢者に入っていき、団塊のジュニア世代もまだ現役なので、自ずと供給能力が下がらざるを得なくなっているためです。

供給希少になるため、優秀な人材を集めるためには、企業側は自ずと労働条件を好条件にしていく必要があり、これができない企業は淘汰されていくことになります。

大学就労者が希少だった時代には、4年制大学出身者の就職が有利という時代が確かにありましたが、もはやコモディティ化してしまった中途半端な文系学部卒よりも、工業高校・商業高校・農業高校・高専出身で手に職付けた若者の方が、全然有利に就職できるようになってきています。

実際に、工業関係人材は希少性が高く、地方の工業高校卒の人材は、県外の優良企業に出て行ってしまうため、地方では「高専卒は採用できないが、地元国立大学の普通の学部卒の方が採用しやすい」といったことも普通に起きているようです。

実務系の人材は、どの業界でも不足しているので、仕事の選択肢はかなり広いでしょう。凡庸な四年制大学を出れば安泰という価値観はとっくに変わっており、実務経験があったり、尖った専門性がある人の方がより重宝されていきます。

ジェネラリストよりもスペシャリストを。

学歴よりも、専門性を。

日々、この分野なら戦える!という武器を磨いていきましょう。

それでは、今日もお疲れさまでした。

フォローお願いします!

もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!