【今でしょ!note#38】 戦後労働形態の構造変化 (1/2)

いかがお過ごしでしょうか。林でございます。

先日連続でご紹介していた戦後日本経済シリーズですが、現代史経済変遷に別の軸を掛け算するとより立体的に現在が理解できて面白いです。

今回は、木下斉さんの放送を参考にさせていただき、戦後労働形態の変化を掛け算して自分の言葉でまとめておきます。

今日は前半として、1945〜90年前までの構造変化を見ていきます。

事前にこちらのマガジンも見られるとより理解が深まると思いますので、ご興味ある方はご覧になってみてください!

労働力人口自体は、つい最近まで増加していた

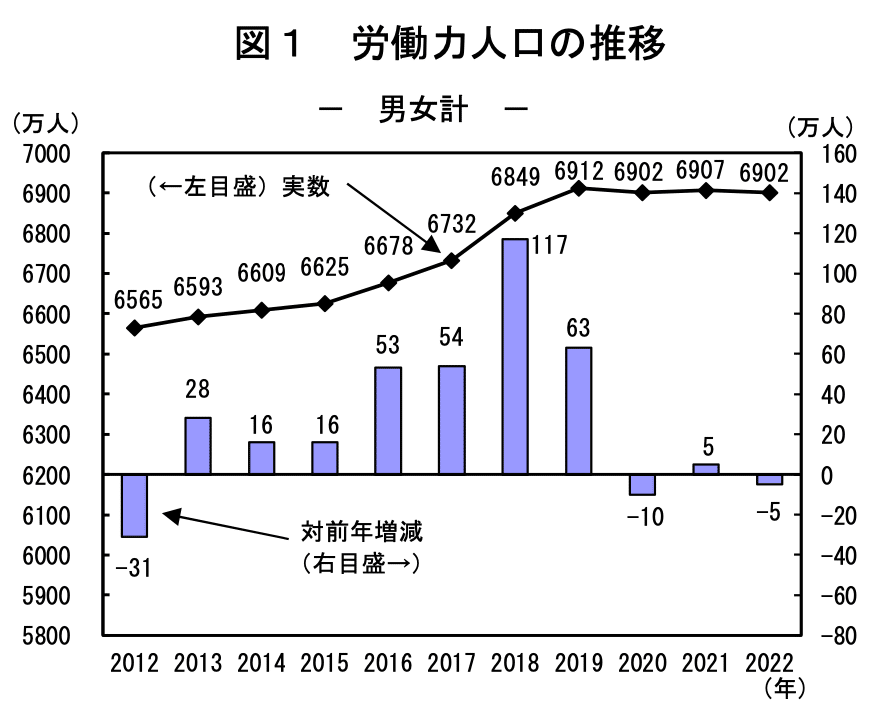

日本の人手不足は、ここ10年くらい問題視されてきた気がしますが、2019年の労働力人口(就業者数と完全失業者数の合計)は6,912万人と、つい最近まで増加していました。

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index1.pdf

これは、下表の通り、女性の働き手と65歳以上高齢者の働き手増加によるものです。

ここから戦後に遡り、労働力人口の需給関係がどのような変遷を経てきたのか、振り返ってみます。

1945〜戦後の労働力過剰問題

1945年に敗戦し、日本がGHQ占領下に置かれたときの大きな問題の一つは、労働力過剰問題でした。

約600万人の復員、巨大産業であった軍事産業が壊滅したためです。

45年の敗戦直前の時期は、国家総動員法の名の下に、あらゆる企業、個人が国の戦争のために動いているような状況でした。

特に、軍事関連の取引をしていた企業や財閥は、敗戦によりとてつもないダメージを受けます。

戦後、いよいよ平和な時代がきたということもあり、47〜49年にはベビーブームが起こります。

この頃は多子家族が一般的で、5人以上の子どもがいる家庭が当たり前でした。

たった100年以内の中でも、家庭のあり方は大きく変わっています。

多子の理由として、子どもが労働力と捉えられていたことがあります。

1955年の統計でさえ、日本人の全就業者の7割は個人事業主とその家族で、さらにその4割は農業に従事していました。

家の農業の手伝いとして戦力になるため、子どもは多ければ多いほうがよいという社会通念でした。

1950〜あえて少子化にした日本

1949年のピークで一世代270万人が産まれるベビーブーム抑制の話になり、日本は一気に少子化にする対策が行われることになります。

産児制限の結果、如実に人口抑制の流れとなり、下表の通り1950年からベビーブームは終焉に向かいます。

令和2年版 厚生労働白書より

これは、日本の経済力において、7000万人を超える人口をとても食わせていけないのに、さらに毎年300万人近くの子どもか追加されるなんてもってのほかだ、という考えに基づく施策です。

日本は、ここで家の形が大きく転換されます。

闇雲に子どもを産むのではなく、アメリカのように子どもは2〜3人が適当数というプロパガンダまで行われることになりました。

一方、1950年は朝鮮戦争により、日本の経済環境が一気に変わっていくタイミングでもあります。

軍需産業の特需により、日本は大きく戦後の経済復興を進めることになります。

アメリカに軍事品を売ってドルベースで収入が入るため、国内の労働力過剰供給が一定吸収されるペースに入っていきました。

1955〜高度経済成長における正社員雇用モデルの誕生

日本は、朝鮮戦争停戦後もうまく流れを汲み、56年頃から高度経済成長に入っていきます。ここで、給与モデルも一気に変わりました。

それまでの日本では、正社員雇用の概念はほとんどありませんでした。

いつまで事業が続くか分からないし、会社もお金がないので、その場その場でお金をひねくり出して人を雇いながら設備投資していたためです。

高度成長により経済が発展したため、人手が一気に必要になるフェーズに入ります。

失業対策ではなく、いかに優秀な人材を囲い込んでいくか、ということになり、新卒採用、終身雇用モデルが出てきました。

優秀な人間を極力早期に多く採用し、終身雇用を約束することで他社に流出しないようにするというモデルは、右肩上がりで経済成長を続ける高度成長の中では効果的に機能しました。

終身雇用自体は戦前からあった仕組みですが、一部の高度人材にのみ適用されていました。

当時まだ数少ない大卒者を財閥系企業がマネージャーで雇う、といった形です。

今では当たり前になった、全員終身雇用・年功序列の仕組みは、高度成長における人材獲得競争の結果成立したものに過ぎないということです。

1960〜会社員社会の一般化

1960年代に入ると、京浜工業地帯を含めた主力の工場エリアが飽和状態になり、戦後復興が一巡します。

一方で地方と都市圏の格差が大きく、地方にインフラを作り、足りない人手を補うために、地方に工場を作っていく流れとなりました。

1964年には、首都圏および関西圏に工場立地の制限をかけ、地方部への工場移転を促進する工場三法(工場等制限法、工業再配置促進法、工場立地法)が制定されます。

これにより、地元を捨てて都会の工場で働く選択肢だけでなく、地元を離れずに大企業に勤めることが可能になりました。

また、地方で下請けを行う企業が出てくることにも繋がりました。

全員正社員採用の時代、工場のための会社もないので、基本的に地方であっても東京の本社勤務の人と同じ勤務体系で雇用されます。

結果、地方の人も月給取りになり会社員社会がさらに広がることになりました。

1970〜標準家庭モデルの成立

1970年代に入り、1960年から続いた所得倍増政策の結果も出て、先進国の半分程度だった日本人所得が、1972年にはかつての工業立国のイギリスを超えました。

世界的にも先進国の給与水準を超えたことで、家族みんなで働かなくてもよくなりました。

1950年代から続いた少子化を目指すためのプロパガンダとして、夫だけが働き、子供は二人くらいというのが標準家庭モデルであると言い続けられてきましたが、1970年代に入り、工場移転、所得倍増などの条件が揃い、いよいよ標準家庭モデルが成立してくるタイミングに入ります。

また、ちょうどこの頃が団塊ジュニア時代と合致してきます。

しかし、標準家庭モデルは、70年代〜80年代くらいの超一時期の特異点です。

その前後では状況が異なり、90年代後半からは共働き家庭が一般的になり、専業主婦世帯より多くなります。

1980〜海外生産体制へのシフト

1980年代に入ると、日本が国際貿易黒字のほとんどを稼いでいることが世界情勢の不安定要素として注目され始めます。

日本はG7に加入し、貿易黒字の削減や、通貨政策への協力など、色々と言われるようになりました。

普通は、貿易黒字を稼ぐためには、ヨーロッパ、アメリカのように移民政策を取ります。

つまり、他の国から「日本に来て働いてください」という形を取り国内生産力を更に高めようとしますが、他国の圧力によりそれを制限されることになりました。

代わりに自国産業の現地生産体制へのシフトを強烈に求められることになります。

そこで日本は、60年代からの東京の工場を地方に移す動きから、80年代より海外に投資して工場を作り、そこで人を雇い、他国に税金を落とすモデルへとシフトしていきます。

結果、80年代だけで80万人以上の国内製造業の雇用が失われました。

このように、80年代に入り日本政府・日銀は、国際不均衡是正が優先されて日本の富を優先しきれなくなっていきます。

例えば、80年代半ばには世界を席巻した半導体産業は、アメリカのハイテク産業や防衛産業の基礎を脅かすという安全保障上の問題があると指摘され、86年より日米半導体協定が締結、日本市場でのアメリカ半導体シェア拡大が要求されました。

このような日米構造摩擦の要求事項を飲んでいった結果、90年代以降の更なる低迷に繋がりました。

次回は、90年代以降のバブル崩壊、非正規雇用の時代に入っていき、更に変化した労働構造について触れていきます。

それでは、今日もお疲れさまでした。

フォローお願いします!

もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!