謎のまっすぐ地形を進軍:「金ヶ崎の退き口」を地形・地質的観点で見るpart5【合戦場の地形&地質vol.3-5】

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・明智光秀など「戦国オールスター」が絶体絶命の大ピンチに陥った「金ヶ崎の退き口」。

前回はついに佐柿国吉城(さがきくによしじょう)に至りました。

今回はいよいよ、金ヶ崎城へ向かいます!

いざ、越前国へ

現在の福井県は、かつては北東部の越前国(えちぜんのくに)と南西部の若狭国(わかさのくに)の2つの行政区分に別れていました。

まずは現在の福井県を見てみましょう。

次に、若狭国と越前国の古地図です。

見比べてみてください。

※若狭国は時計回りに約45度回転されています。

確かに、2つ合わせれば福井県になりますね。

佐柿国吉城は若狭国の北東の端っこなので、越前国はすぐそこです。

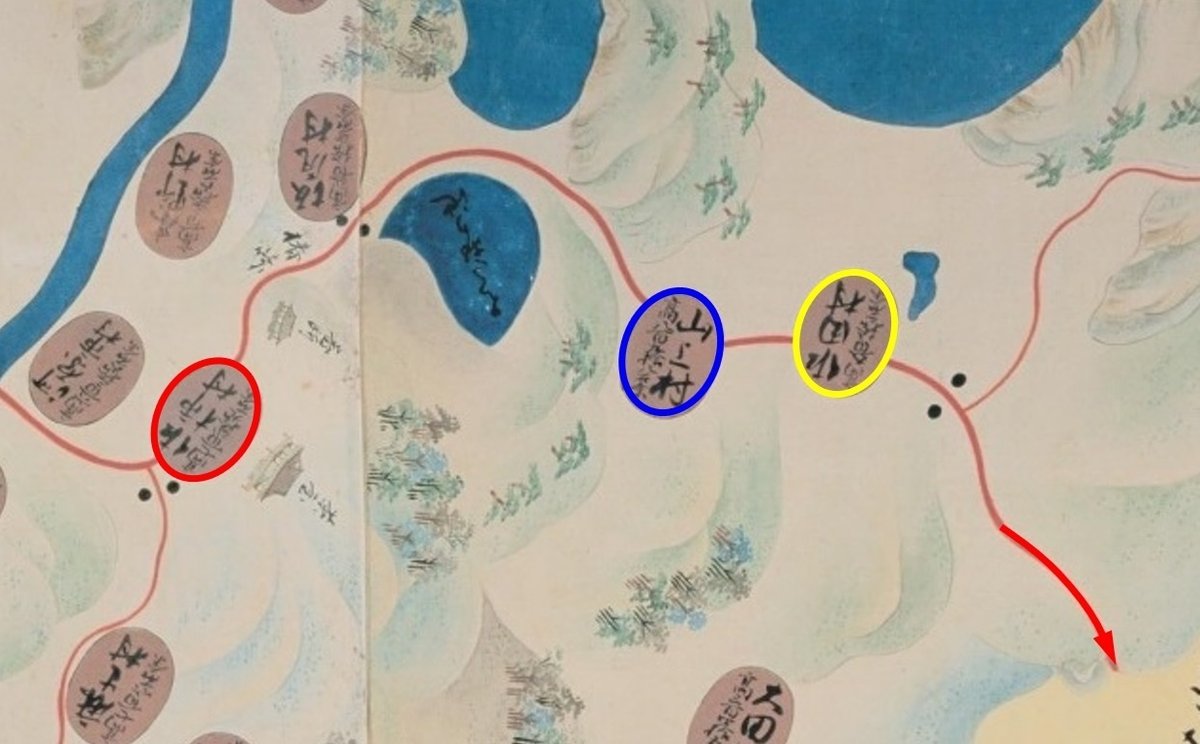

佐柿国吉城を出たら、街道沿いに「山上村」、「佐田村」と通り、越前国へ入ります。

若狭国の地図は時計回りに約45度回転してるので、概ね東に進むルートでしょうか。

「山上」「佐田」ともに現在も地名が残っていました。

この街道は現在は国道27号線が通っているようです。

今度は越前国の古地図を見てみましょう。

金ヶ崎城は4つの村を通った先にあります。

「関村」、「金山村」、「櫛林村」は現在も地名が残っていました。

若狭と越前の境界には、このように山地が広く連なっています。

現在の国道はトンネルを通していますが、さすがに戦国時代当時はトンネルはなかったでしょう。

おそらく上図の点線のように、山と山の間の谷を街道が通っていたと考えられます。

そう思いながら谷を東へたどってみたら、「関峠」(上図黒丸)がありました。おそらく、この先に「関村」があるハズ!

と思ったら、ありました!

谷が広くなり始めるあたりに「関」(上図赤丸)があり、その先には「金山」(上図青丸)もあります。

やはり当時の街道は、この谷沿いを通っていたのでしょう。

謎の「まっすぐ谷」の正体は?

ところで、この谷は見れば見るほど地形的に不思議です。

やけにまっすぐな谷ですよね。

しかも、ずっと谷がつながっていそうに見えますが、途中に「峠」があります。でも「関峠」のあたりは山になっているようには見えません。

つまりこの谷は、まるで「谷中分水界」のように、目立つピークはなく、峠を越えて反対側の谷に入れます。

一般的に、河川は「山」を境にして、それぞれ反対側へ流れますよね。

しかしここでは、目立つピークの無い1本の谷の中で、関峠を境にして、水の流れが西北西方向と東南東方向に別れています。

このような地形を「谷中分水界(こくちゅうぶんすいかい)」と言い、でき方は様々です。

ではこの谷の場合、何が原因でしょうか?

このような地形は、おそらく地質が原因だと考えられます。

地質図を見てみましょう。

ドンピシャです!

断層がありました。しかも活断層です。

谷を抜けてしまえば、広い敦賀平野に出ますので、金ヶ崎城(上図赤丸)までは難なく行軍できたことでしょう。

(※上図点線は私が古地図を見ての想定で、実際の行軍ルートではない可能性があります)

いかがでしたか?

信長連合軍の行軍ルートの中には、活断層が原因で形成された谷中分水界がありました。

約500年前の歴史的な出来事を思い浮かべながら、この道を散歩してみるのも良いかも知れませんね。

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

栗本史雄・内藤一樹・杉山雄一・中江 訓(1999)敦賀地域の地質.地域地質研究報告(5 万分の 1 地質図幅).産総研地質調査総合センター,74p.

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?