月が好きです

私の制作する作品には、割と頻繁に月が出てきます。

私の月への嗜好は、中学生の頃からです。

当時、多いに影響を受けた「ピンククラウド」というバンドが、曲や、バンドに関するデザインに良く月を使っていたので、単純にそれに影響されて何かをつくる際に月をからめるようになりました。

その後、私は日本文化に根ざした創作を仕事にするようになり、自分自身の日本の創作物の研究の結果「日本の創作物は太陽よりも月をベースに出来上がっている」という考えを持つようになりました。

お天道様に対する畏敬の念と感謝はありつつも、創作的嗜好としては、カラッとして透明な真昼の光よりも、同じ冴えたものでも夜の月光を愛好する・・・その月も、雲間から見えるとさらに良しとする・・・日本の美的嗜好の全てが茶の侘び寂び系「冷え枯るる」というわけではありませんが、健康的な陽光を正面から浴びるようなものは好まない感じです。

直接的な表現よりは、薄物一枚向こう側にある何かの存在を感じさせる表現を好む感じ・・・

それと、日本の創作物には、だいたい何かしらの湿度や陰りがあります。

色もクリアな原色より、少し湿度と陰りのあるものを好みます。(時代によって好みは変化しますが)仏像や宗教的建築物も、東南アジアなどのように頻繁に色を塗り直したりはせず、経年変化で色が剥がれ、枯れた素材感と風化した風情を好みます。

お天道様は、日の丸や旭日旗のような「シンボル」には使いますが、創作的には、あまり直接に太陽を使わない感じです。(もちろん全く無いわけではありません)

・・・と、様々な理由から、ついつい自作に月を入れてしまうようです・・・と説明する事は可能ですが、

私は、単純に月が好きなのだと思います。

ある時、お取引さんと打ち合わせの際に「にへーさんも、月が好きだねえ・・・何にでも月を入れるねえ。この帯の図案では月を取っちゃってよ。笑」と言われた事があり「アレ?オレってそんな風に言われる程、図案にしょっちゅう月を入れる?」とちょっと戸惑った事があります。本当に好きなものは自分が好きという意識すら持っていないものですからねー。

流石に「何にでも入れる」なんて事はありませんが、当工房の作品アルバムに「月系」という分野があるぐらいには、やはり使っているんだな、と再確認しました。

そうです。

私は、いろいろな解釈で、いろいろな技法で月を描くのです!

そんな月好きの私でも、オリジナルの和装制作の際には、着物に月を大胆に入れるとインパクトが強すぎ、お客さまにあまり好まれないので、帯や、額裏、八掛の文様に使う事が多いです。

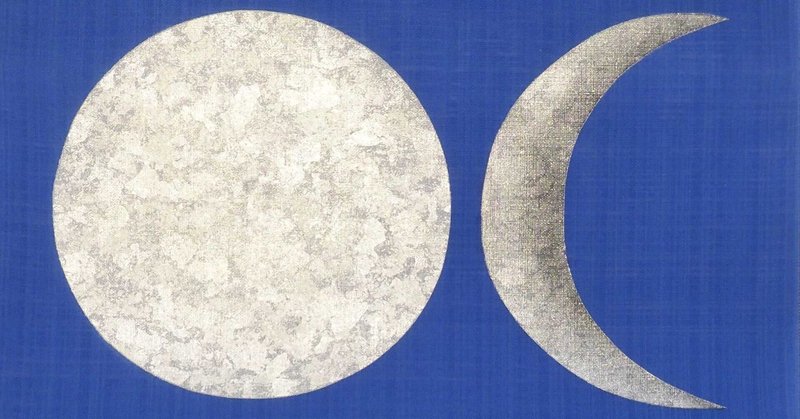

例えば、こちらの名古屋帯・・・

こちらは、魯山人の漆器のこれをベースに展開して和装化しました。

日月文自体は、古典的な文様ですが、魯山人は、この椀では、あえて漆器のつるつる感を減らすために、木地に紙を貼った上から漆を塗り、塗の肌が荒れた感じのところに、金銀の切り廻しを貼ったそうです。魯山人好みに素材感を調整したわけですね。

上の私の名古屋帯では、生地を「赤城紬」という、太めの紬糸を使った少しゴツゴツした感じの生地を使って、その上に箔加工をしてあります。

通常、和装では紬生地にこのような大胆な金銀使いはしませんが、私は「あえて極端に素材感のコントラストをつけた」のです。

温かみのある素材感の強い紬生地と、メタリックでクールな金属の質感・・・その両極端な性質が並ぶ事で、様々な質感の生地の着物を受け入れる「空間」が出来上がります。

素材感を文様に取り込む事によって「一見変わった文様の帯なのに、いろいろな着物に合わせられる」ようになります。(もちろん、着物ならいろいろな帯に合わせられるようになる)

【温かみのある紬生地】

↑

(この両極端の両者の間に広い空間が出来上がる)

↓

【冷たい感覚の金属箔】

というわけです。

また、紬生地は、箔の金属の質感がある事で、より一層紬の生地感を感じられるようになり、箔の金属感は、紬のもっそり感でより強調されます。

日本人は「素材フェチ」です。素材自体を味わい、さらに素材同士のぶつかり合い、相乗効果・・・そういうものを、文様や色の取り合わせと同じぐらい、楽しむのです。それは伝統的に民族の気質としてそうなのだと思います。

古典の素晴らしい工芸品は、自然に「文様+素材感」という風になっています。ただモノの表面に視覚情報として文様と色があるというのではなく、その工芸品の存在感そのものと、その文様と色と素材感が一体となり不可分な状態になって増幅を起こしています。だから、奥行きがあり味わい深いのです。

染色で言えば、昔は現代のように寒々しいまでにキレイに素材を整える事は出来なかったですし、色も自然物から色素を取って染めます。純度の高い色素を持ち、かつ簡単に染まる化学染料はありませんから、色を染めるのに手間がかかります。その「必然的にかかる手間」から「麗しい揺らぎやブレ」が生まれます。

大切なのは「その手間は必然的なものである事」です。必要も無いのに、ただ思い入れだけで手数を増やしたり、丁寧にやっても良いものは出来ません。「より良くしようと考えも無しに無用な手間をかける」のは、モノづくりの人たちが簡単に陥ってしまう場です。そこへ陥ると創作の摂理から外れ、あざとく、愚鈍なものが出来上がります。そのあざとさを個性とする人もいらっしゃるようですが、私はそのようなものは好みません。

昔の色は、自然素材から作られた色ですから、ほぼ色素だけ糸や布に染着する化学染料と違い、自然に文様や色に素材感が乗ります。当時の人たちは意図してそうしていたのでは無いでしょうけども、現代人から観ると「文様や色に素材感が乗っている事」が古い染色品の魅力のひとつだと言えます。

(私は染色に限らず、工芸品に全般においてそうだと考えています)

それに比べ、今のものは化学や技術の進化によって作業そのものは簡便になった分、手描きでも、昔のものと比べると上っ面感があります。

しかし、私はそのような進化を否定しません。簡便になった分、他の創作的要素に力を注げる面もありますから、私は現代の便利なものも使います。

そこで、私は昔の工芸品のような魅力を、違う技法で、形式で、かつ自然な形で現代に生み出すにはどうすれば良いかを研究し、理論化し、現実化する事を考えます。

それを達成した結果「現代では個性的かつ汎用性のある着物や帯になる」のが、面白いですね。それが、古典をキチンと捉えて現代化する面白さのひとつです。

上記のような「箔使いの作風」は、当工房のスタンダードラインになっております。

生地は上記の「赤城紬」だけではなく、いろいろな種類のものを使います。ベースの生地が変わると、同じ色・加工であっても全体の雰囲気が大きく変わります。

同じようなコンセプトのもので、こんなものもあります。

こちらは、金や銀の粉を糊で溶き、琳派の画家などが良く使う「版木を使ってあえてムラに押す」技法を使っています。琳派は「たらし込み」など、偶発性を絵や工芸に取り込むのが実に巧みです。

私は、それを和装の世界で展開してみたいと試行錯誤し、自分の納得行く方法でやってみました。呉服業界からは当初は理解されませんでしたが、お客さまからの反応が良く、こちらも現在では当工房のスタンダードラインになっております。

月系の作品では、少しメルヘンチックなものもあります。

こちらは、私が普段制作している染額の「月夜の風景」シリーズの展開で、

(染額については下に詳細があります)

「月から芳しい風が吹き、地上の花を散らしている風景」です。

文様を物語性のあるものにし、かつ和装として破綻の無いように考えて制作してあります。

私の「月系」の作品で最も数が多いのが以下のような「染額」作品です。

絵画は、紙に描いたもの、油彩画などを描き発表しておりますが、今回は「月について」の事ですので、ここでは月がテーマの作品が多い染額だけ説明させていただきます・・・

上でも少し触れましたが、染額の仕事で長くシリーズ化して制作しているものに「月夜の風景」があります。

それは「人のいない、月夜の風景」です。

和装だと、ここまで作り込むと衣類としては使いにくい・・・しかし、観えている風景を表現したい・・・そういうものを、額装し、絵画として発表しております。着物をお召にならない方でも、男女問わずこちらを好んでお買い求めになる方も多いです。

上の染額は

「蝶が花の種を運び、それが芽吹き、花を咲かせ、実を結ぶ。そしてまたそれを蝶が運び・・・」という生命のサイクルを描いたものです。

昔の「絵巻物」は多少の形式の違いはあってもどこの地域、文化圏にもあるかと思いますが、その長さで時間経過を表現する事が出来ます。今の漫画のようですね。

私は、その伝統を、構図を工夫し、一枚の絵のなかで時間を回転させる事によって表現してみました。

あまり一般的な文様染に見えないかも知れませんが、使っている技法は全く伝統的な「糸目友禅」と「ろうけつ」のみです。ただ、一般的な使い方とは違う、というのは言えるかも知れません。

下の染額は、少しポップな感じ・・・

「月がお風呂に入った時に溢れたお湯が、花の川になった」様子を描いたものです。

上の染額は、

魚の形をした川を、月の舟に乗ったハートが、向かって右から左へ漕いでいます。

しかし、魚の形をした川は、大きな川を、左から右へ泳いでいます。

時間が、逆方向に進んでいる、その様子を、両岸の小花が見守っています。

・・・そういう風景を描きました。

これは、ミヒャエル・エンデの「モモ」を読んで発想した作品です。

上の染額は、

枯れた花を哀れんだ月が流した慈悲の涙で、花が蘇った様子を描いたものです。

特にこのような染額系では、表現したいもののために、あえて遠近法やいろいろな決まりを無視し、かつ視覚的には破綻が無いように仕上げます。このような感じのものは昔の宗教画に良くありますね。

「月夜の風景シリーズ」では、特に意識しているわけではないのですが、自然に宗教的な雰囲気が出る事が多いです。

もちろん、上に紹介させていただいた作例は「ほんのほんの一部」ですから、今まで本当に沢山の「月」をつくって来ました。これからも沢山つくります。

やっぱり、私は月が好きなようです・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?