天皇vs倭王 最後の九州決戦

今回は、歴代天皇の中でも特に重要とされる人物、継体天皇について書いてみようと思う。

なぜこの人が重要なのかというと、現代まで繋がる皇室の血脈は全てこの人から始まってるからなんだ。

それまでの天皇の男系血脈は、武烈天皇の代で途絶えてしまった。

でも、この「途絶えた」ってのも謎なんだよね。

確かに武烈天皇には子供がいなかったが、彼の親族に男子が誰もいなかったなんてことはないだろうに。

それはひとまず置いとくとして、とにかく重臣たちは武烈の崩御を受けて、次期天皇を探す遠征に出るわけよ。

「天皇を探す」ってのも妙な話で、まるで高僧がダライラマを探すチベットみたいなシステムになってしまっている。

重臣たちがまず目星をつけたのが、丹波にいた倭彦王という人物である。

この人は仲哀天皇五世の孫だという。

重臣たちは彼を迎えにいったのだが、彼らが兵を伴ってるのを見て倭彦王はビビり、いきなり逃亡して消息不明になってしまった。

このリアクション、どう考えても不自然である。

倭彦王は、一体何にビビったのか。

私が思うに、当時のヤマトは荒れてたんだと思う。

暴君の武烈天皇が全ての元凶だろうが、それを見かねた官僚、もしくは民衆、そのどちらかがテロを起こしたんじゃないかと私は見ている。

冒頭に、武烈の親族に男子が誰もいなかったのはおかしいと書いたが、それも男子皇族の多くがテロの凶刃に散ったと考えればツジツマが合う。

そして、そんな嵐の渦中に天皇就任だなんて「死ね」と言うのにも等しく、そういう意味で倭彦王は逃亡したんじゃないかな。

重臣たちは倭彦王を諦め、次に目星をつけたのが越前にいる男大迹王である。

彼は応神天皇五世の孫だという。

ここで、あれ?と思うよね。

なぜ「応神天皇五世の孫」より、「仲哀天皇五世の孫」の方がオファーする順序として先だったのか、と。

世代としては仲哀の方が応神より二世代も前なわけで、古くなればなるほど血縁が遠くなることを思えば、このオファーの順序は明らかにおかしい。

というか、彼らとすれば応神の血統を避けたかったんだろう。

彼は、ちょっと特殊な立ち位置の天皇だから・・。

応神の特殊な立ち位置を説明するには、考古学を視野に入れる必要があるんだ。

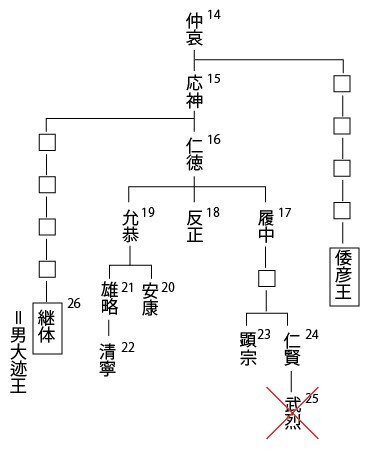

まずは上の図を見てくれ。

西暦250年前後から突如としてヤマトに巨大古墳群が出現する。

いわゆる「纏向遺跡」というやつだが、考古学的にはこの時期をヤマト王朝の創成期と捉えているんだ。

天皇の系譜でいえば第10代の崇神天皇の頃と比定されており、崇神を初代天皇と見る人も多い。

仮にこれを纏向王朝と名付けるとして、それとは別に西暦400年前後から突如として大阪南部に巨大古墳群が出現するのよ。

天皇の系譜でいえば第16代の仁徳天皇の頃と比定されており、これは河内王朝と名付けられている。

纏向王朝と河内王朝、このふたつの王朝のミッシングリンクになってるのが第15代・応神天皇の存在なんだ。

つまり、応神の代で確実に何か大きなことが起きてたわけで、しかし記紀を読めばそこは神功皇后の壮大なファンタジーになってて正直よく分からん。

あるいは、応神という存在そのものもファンタジーである可能性がある。

そんなあやふやな応神の五世の孫と名乗る男大迹王もまた、その出自はあやふやといっていい。

一部の人は「男大迹王って単に地方の有力豪族だったのでは?」と見てると思う。

しかし、それだと大伴や物部といった大物豪族たちが彼に従った理由の説明がつかない。

やはり、応神は実在したと見るべきだろう。

それこそ記紀の記述の通り、神功皇后の東征によってヤマトに来た九州勢力と見るべきかもしれない。

そして大伴や物部ら古くから存在する豪族は、元祖の王家だった纏向王朝に王権を戻したいが為、敢えて男大迹王ではなく倭彦王を第一候補としたんじゃないかな。

倭彦王は仲哀天皇五世の孫で、仲哀はおそらく纏向王朝の正統な血統だっただろうからね。

ともあれ、倭彦王がいない以上は男大迹王で手を打つより他はない。

血統云々をいってるより、今は天皇不在で都が無政府状態になってることの方が問題だ。

やがて男大迹王も天皇即位を了承し、ここに継体天皇が誕生した。

とはいえ、コトはそう簡単に運ばなかったようだ。

というのも、継体天皇はヤマト入りするまで約20年を要している。

よっぽど各方面で天皇即位に反対されてたんだろうねぇ・・。

やむなく継体天皇は大阪枚方のあたりで拠点を作り、暫定的な形で王朝を立ち上げた。

そして武烈天皇の姉と婚姻を結んだあたり、なかなか抜かりない。

さて、継体天皇の功績で代表的なものをひとつ挙げるとするなら、筑紫磐井の乱の制圧をおいて他にないだろう。

記紀では筑紫国造の磐井が反乱を起こしたとあるが、この時代で九州に国造なんてちゃんとした官僚制度が整備されてたとは考えにくいので、おそらく磐井とは九州の支配者だったと思われる。

ことの真相は、ヤマトが新羅征伐に動こうとした矢先、磐井が新羅から応援を請われて、その妨害に入ったということらしいね。

つまり磐井はヤマトと真逆の方針で、新羅支持のスタンスということか。

ここで、倭の五王を思い出してみてくれ。

最後の倭王・武は478年安東大将軍、479年鎮東大将軍、502年征東大将軍という称号を中国から貰ってるんだ。

筑紫の乱は527年の出来事であって、武が征東大将軍の称号を貰ってから僅か25年後のことである。

この大将軍というのは、自国以外に朝鮮半島の新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓の5ヵ国を統べる王である(百済は入っていない)。

一応、お偉い先生方は武を雄略天皇のことだと結論付けてるんだけど、私はそうかなぁ?と疑問をもってるのね。

というのも、仮に雄略が朝鮮半島の5ヵ国を統べる立場だったとするなら、ヤマト王朝が一貫して嫌新羅・親百済というスタンスなのは矛盾してないか?

倭王は新羅の統治者なのに、なんで新羅を嫌って百済と仲良くする必然性があるの?

それに、新羅はヤマトの侵攻を知って、まず磐井に応援を求めたという事実が重要さ。

この応援を求めたというスタンスそのものが、私には磐井こそが新羅の統治者だったことの証明に思えてならない。

つまり、磐井は武の後を継いだ征東大将軍だった、と私は解釈したい。

そもそも、大将軍拝命のことは栄誉でありながらも記紀に全く書かれてないのが不自然だし、何より五王の系譜が天皇家の家系図と合致しないんだし、そろそろ「倭の五王はヤマト王朝と無関係」ってことをお偉い先生方も認めればいいのに・・。

そう、6世紀の段階で、まだ九州に邪馬台国が残ってたと考えた方が自然なんだよ。

よく考えれば「倭王」は邪馬台国の女王に与えられた称号であって、それと同じ称号をヤマト王朝が受けるというのも変な話さ。

ただし、邪馬台国も五王の頃から女王国ではなく、男王になったみたいだね。

そしてその末裔が磐井だった、という解釈で私は間違いないと思う。

だとすれば継体天皇と磐井は、いわば同じコインの裏表ということだ。

継体もまた九州から東征してきた神功皇后の血脈であり、そのルーツは九州にあるといっていい存在だからね。

でもそんなこと言い出したら、キリがなくなってしまう。

九州はユーラシア大陸に最も近い、いわば日本の玄関みたいなものであり、人、モノ、文化、テクノロジー、ありとあらゆるものが必ずここを経由して入ってくる。

だから大宰府しかり、長崎の出島しかり、時の権力者は必ず九州政策を重視している。

私は人類のアフリカ単独起源説同様、日本人の九州単独起源説をとってるのよ。

天孫族も出雲族も縄文人も弥生人も、ほとんどが九州からスタートしてると思う。

とにかく、九州を制する者は日本を制する。

もし九州北部の勢力が関門海峡閉じたら、近畿の勢力は簡単に大陸への経路を失ってしまう。

そして、半島から輸入される鉄などの資源を九州に独占されてしまう。

つまり、ヤマト王朝としても九州を完全掌握しない限りは、その王権なんぞ屁みたいなもんなんですよ。

で、どういう葛藤があったかは知らんが、継体天皇は九州討伐に乗り出したわけだ。

案の定、磐井はめっちゃ強かったみたいだね。

そりゃ、倭王の系譜だからな。

しかし激戦の末、ヤマト軍が磐井軍を下した。

これをもって、邪馬台国は約300年に渡る長い歴史に幕を下ろしたというところかな。

そしてこの功績をもって、これまで敵対していた豪族もさすがに継体天皇の実力を認めざるを得なくなった。

そもそもヤマト王朝が、地理的には半島の中でも不便な百済と懇意にしてること自体、私は不思議だったのよ。

でもこれは、倭王が大将軍の権限で新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓の5ヵ国を管理してる以上はそこに手を出せないし、ヤマトとしては消去法で百済と仲良くするしかなかった、というのが本音だろう。

しかし磐井の乱をもって半島に影響力が強かった倭王の勢力が消滅し、その後を見る限り、倭王権限のないヤマト王朝ではその穴を埋めることは不可能だったみたいだね。

記紀には、この磐井の乱を地方豪族の反抗程度に軽く書いてあるけど、その真実は日本の命運を揺るがすほどの一大決戦だったと思う。

本拠のヤマトがゴタゴタしてる最中、継体天皇もよく勝てたもんだわ。

一歩間違えれば、逆に滅んでたのはヤマト王朝の方だったかもしれないよ。

なぜって、仮に磐井が倭王だとしたら、九州は中国の庇護の下にあるということなんだから。

そこに侵攻して倭王勢力を滅ぼしたとあれば、ヘタすりゃ中国が動く恐れもあったんだ。

継体天皇も新羅に派兵を決断した時点でそのへんは十分に分かってたはずで、結構ギリギリの賭けだったんじゃないかな。

結果、なぜか中国はこの件で動くことはなかった。

こうして見ると、継体天皇ってメチャクチャ決断力に秀でた人である。

ともあれ、こうして彼の代でようやくヤマト王朝の日本支配にメドがついたともいえるわけで、ある意味で彼こそが建国の祖といっていいかもしれないな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?