そもそもから学びなおす運動生理学。ただ動くよりも、ナゼこれをするのか、意図をもって鍛えるために。

ジブンの体と体力について学ぶ、鍛える授業。

ジブンの体と健康の役にたつから。

はっきり言ってフィジカルに関することはマニアです。

(筋肉のことしか頭にないと言っている)知人のゴリマッチョくんの「脳筋」というよりは、「動きを鍛える」「動きつづけるカラダ作り」のヲタクです☺︎

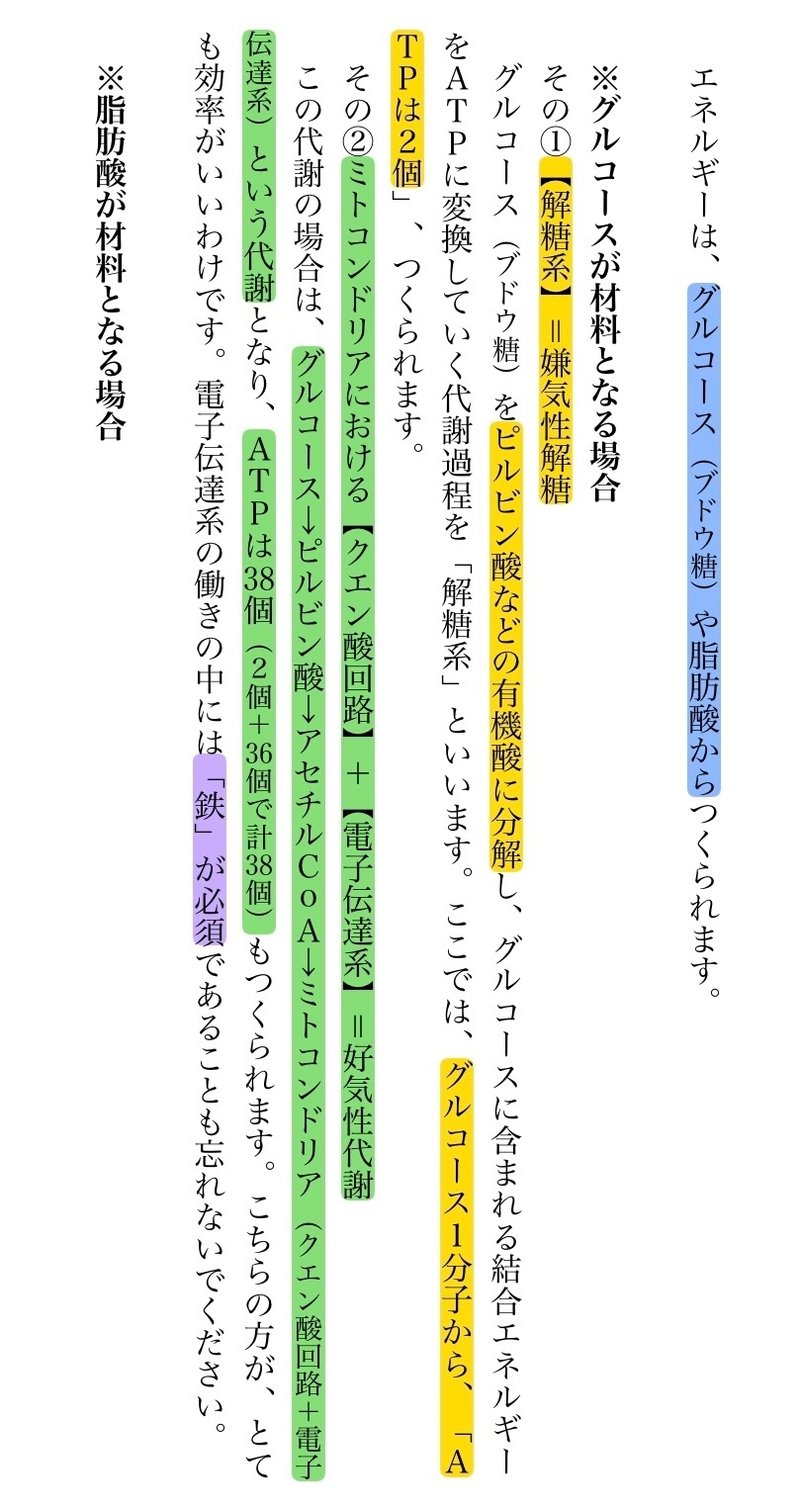

エネルギーには欠かせないATPとか、ミトコンドリアの偉大さを話すと、よくポカン。.😦😶😮とされます。

ワタシは「動きのプロ」です。

本文の前に聞いていただきたい!

やっぱり代謝です、代謝!

つい先ほど確信したんです。ワタシ自身、代謝が良いなと感じて、何気に少し痩せたのか引き締まったのか、キツくてずーーっと履けずに眠っていたデニムを履いてみたら・・・すんなり履けました★⭐︎ 男子大学生並みに食べているんですがw

兎にも角にもこのデニムが気に入っていたのでYay!

うれしい! すべて繋がるんですよね、好循環と言いますか。

平たく言って、「病気にならない・太らない」は

代謝良い=栄養が回っている=疲れない=バテない=引き締まる(体脂肪燃焼)。この背景には分子栄養学(プロテイン・サプリメント)や、運動生理学がありきです。

この記事は「来年3月のフルマラソンを5時間内完走」に向けて、一緒にパーソナルトレーニングをしている運動習慣のある方との(どこまで伝わるかわかりませんが、)戦略やトレーニングメニュー構築のために書きました。

マラソンされている方はもちろん、動きながらインストラクションをしている体力ありきのインストラクターや、持久力をつけたいアスリートの方にも参考になると思います。

ざっくり言うと、代謝です。

乳酸は糖

血液を流れる糖(血糖・グルコース)の分子量は180。

乳酸も90の分子量がある糖で、まだまだ分解できる。

乳酸がミトコンドリアで分解されると、分子量が90から0になるまでの間にATPを作る材料になる。

乳酸はミトコンドリアで直接分解 or 一度ピルビン酸に戻ってからミトコンドリアで分解?

運動後の乳酸ほとんどが筋内ミトコンドリアで分解される。

乳酸は全てが血中に流れ出るわけではなく、多くの乳酸は筋内で待機し、順次、エネルギー源として分解されていく。

運動時には糖は分解されてピルビン酸になる。ピルビン酸は非常に不安定で、その状態ではいられないから、筋中でいったん乳酸に変換される。

ピルビン酸や乳酸はまだまだATPをつくる材料になる糖だけど、以降の分解はミトコンドリアが担当する。

ミトコンドリアは多くのATPをつくる「パワーハウス」細胞内にある別のエネルギー産生部

筋内に留まった乳酸は適宜、再度ピルビン酸に変換され、ミトコンドリアの中へ移動。

筋中乳酸はミトコンドリアに入って分解されるのを待っている状態。なかなか入れないから時々、筋細胞の表面にいる係(輸送屋MCTs*)が、乳酸を筋外へと誘導する。乳酸の一部は血中にも移動する。

血中へ出た乳酸は、他の筋肉や心臓に取り込まれて、そこのミトコンドリアで分解されたりもする

*筋肉の遅筋と速筋の割合やミトコンドリアの密度によって、筋中に乳酸がどこくらい溜まったら外へ出すのかを決めている

運動でできた乳酸→ グリコーゲンに再合成@肝臓されて、再びエネルギー源として保存される

この代謝循環を「コリ回路/サイクル」

乳酸ってなによ?

筋グリコーゲン/血中グルコース血糖を分解する過程でできたもの。糖の仲間。

糖や脂肪を分解して、ATPというエネルギー源を合成して、筋肉動かす。

糖の方が素早く分解できるので運動によく使われる。糖は最終的にピルビン酸にまで分解されるが

その過程でできた乳酸は、筋中でいっぱいになると血中にしみ出す(濃度勾配)

糖は細胞の中から外へは、ほぼ出ないけど

乳酸はイージーに出ることができる

それによって運動時には血中乳酸濃度が上昇

=糖を分解してガソリン(ATP)を作れば作るほど多くの乳酸が産生され、その状態が続けば続くほど血中乳酸濃度が上がる

運動後に血中乳酸濃度を測定したら、その運動でどのくらいエネルギーを使っているのかがわかる

運動がどのくらいの負荷なのかがわかる

乳酸は運動強度と密接な関係にある

疲労する運動をしたから乳酸ができた

乳酸は解糖系エネルギー代謝における中間代謝物質の一つで、疲労物質のような威力はない

疲労困憊筋内には乳酸がたくさん蓄積

糖を分解して乳酸できる時「H +」水素イオンも一緒に作られる(pHは下がる)

ヒトの筋中pHは、筋収縮阻害するほど大きくは下がらない(あっても乳酸だけが原因ではない)

LTを高めようトレーニング 多種多様な負荷

オーダーメイド化(個別最適化)

・より楽に、より長い距離を走ることが可能に

・持久系競技のパフォーマンス向上に直結する

❶LTレベル(65%あたりのもの)の運動強度でトレーニング?

LTレベルでの運動効率は上がっても、ラストスパートのようなトップパフォーマンスは上がらない?

❷そのため持久系競技の選手でもハイパワー、全力ダッシュに近い強度で練習した方がよい?

65%よりも高強度で短いもの

60〜75%強度、体感としては少しキツイくらいの強度から一気に上昇していく

心拍数のように直線的に上がっていくのではなく

血中乳酸濃度が急激に増加する運動強度を、

Lactate Threshold 乳酸性作業閾値という

❸一方で、LT値よりやや下の40〜50%強度で、

できるだけガソリンを使わずに走れる力を鍛えるボトムアップ作戦も、パフォーマンスを高める効果があるという。低強度で長いもの

❹乳酸の再利用を促すという観点では

最初に❷強度の高い運動(先に全力走で乳酸を多く作っておいた上で)、続いて❶LTレベル(乳酸を使う能力も鍛えられる)の運動(LTランニング)を行えば、筋中乳酸を利用してエネルギーを得る能力を鍛えることができる。これも一つの方法と言える。「乳酸を作る能力」と「乳酸を使う能力」をセットで

乳酸の産生と利用は(ミトコンドリアでの分解)は、とてもクイックに行われるため、今日のトレで作られた乳酸が、翌日も筋肉内に残っていることはない

⑤疲労困憊高強度練習(試合)の翌日アクティブレストはあまり意味ない。前日蓄積の乳酸除去(ミトコンドリアで分解したい)目的なら。翌日ではなく、運動後すみやかに行う必要がある

全身の血液循環を再度、活性化することで

末端まで酸素やエネルギーを送り、末端に留まったものを全身へと取り出し、体内を均一に平衡化する狙い

例)試合後、21時までにプールで一時間ほど、会話できるジョグ(血中乳酸は≒2〜4mmol、筋中乳酸は10〜20)とストレッチ

LT強度かやや下の強度で有酸素運動がベター

筋内に留まった乳酸を積極的に分解利用できる

LTが示すものは?

全身持久力としての指標や

運動効果の確認に活用できる

ジョギング

・アスリート LTに達しないスピード 比較的ラク

・一般人 LT以上のキツい走り

このLTの差は、日々のトレーニングによる

トレーニングで、LTを向上させることができる

→強度の高い運動でも糖を分解せずに、糖の分解を控えながら運動を行う能力が高まったことを意味し、有酸素的な運動能力が向上したと言える

まず、自分のLT強度を知ること

低強度の運動では、

主に脂肪を分解して遅筋線維で走っている

LT強度からは、

少しアクセルを踏むことになる

LT強度以上の運動では、

主に糖を分解して速筋線維で走るようになり、その結果、乳酸がたくさん作られる

このポイント(運動強度)がどのあたりかを知っておいて、その強度(スピード)でトレーニングをすると良いよー。

さらに運動強度が上がれば、

糖分解が進み、血中乳酸濃度が高くなり、キツさは増す。そして血中乳酸濃度が20mmolくらいになるとき、カラダは限界をむかえる

ATPを分解して、筋肉を動かす

ATPを分解し続けて、運動を持続する

ATPを補い続けて、再合成する。運動強度によって3種の合成プロセス。エネルギー供給はグラデーションのようになっていて、3種類の比率が変わっていく

・クレアチンを使ったATP−CP系「瞬間的に強い力発揮」小さなギア。骨格筋量と筋力発揮は相関関係にあり、筋肉の多い人の方がパワーも大きい。大きい体を動かすエンジン(筋肉)の量に合わせて、エンジンを動かすためのガソリンタンクもおおきくしなければならないし、燃費も効率良くする必要がある。

アクセル全開、全力発揮、適宜の休息

最高出力を高める

・解糖系「中間にあたる」

≒60%VO2max、少し息が上がって心臓がドキドキする

心拍数が130拍/分くらい

・有酸素系「最も大きなギア」日常生活。たくさんあるエネルギー源の脂質を使ってATPを合成し、高いパフォーマンス発揮。運動強度(インテンシティ)が高まると脂質代謝ではATP供給が追いつかなくなってくるので、解糖フェーズに移行する。例)マラソン35km付近から解糖系に切り替えることで、ラストスパートをかけ、残り100mでは全力発揮ATP−CP系を使うことに

個別性の高いフィジカルトレーニング

フィジカル(体力)を向上させるトレーニングと、競技力を高めるトレーニングをつなぐ(筋肉の中で起きているエネルギー供給系)こと。競技スポーツを実践することが最も理にかなっている。が!反復練習の増加はケガのリスクも高める。そこでフィジカルを「構成要素」に分けて鍛えましょう。

パワー系

・筋肉量を増やす

・筋肥大(動かすために多くのエネルギーが必要。エネルギー代謝をよくしていかないとならない)

・筋トレ→筋肥大→筋パワー・筋力→運動強度を高める

筋肉がつけば、多少なりともエネルギー代謝も変わる

筋肉(エンジン)の多い人のほうがパワーも大きい。

それに合わせてエンジンを動かすためのガソリンタンクもおおきくしないと、燃費も効率よくする必要がある。

HIIT

短時間・高強度、短時間休息を繰り返すトレ。筋パワーと持久力の両方を高められる1つの手段になる。

特に呼吸循環器系を刺激するトレーニング手法。なので今以上の筋肥大、持久力が高まるというよりは、トレーニングが十分でない「筋パワーと持久力の間」や「それらをつなぐエネルギー代謝」を的確に補う、イメージ。

トレーニングにかける時間がない時など、HIITで筋パワーと呼吸循環器系の両方を狙うのは有効。

30分サーキット

30秒〜1分の筋トレを、軽い有酸素運動で挟みながら、

30分間繰り返す。

脂肪燃焼効果・有酸素運動と骨格筋への刺激になる。

*例)5秒全力1 on 1を、30秒インターバルで繰り返す

ヘトヘトの状態で動いている、有酸素性のエネルギー代謝や筋持久系を刺激する。

・筋トレで鍛えた筋肉

・有酸素運動で高めた持久力

・実践的な1 on 1

本当に競技に必要な競技力に貢献するエネルギー代謝は

やはり実践を模したトレーニングをする必要がある。

試合が一番いいトレーニング

持久系

・最大酸素摂取量(VO2max)の増加

・循環機能の向上

・有酸素性トレで持久力を伸ばす

骨格筋を中心としたエネルギー代謝

・筋力と持久力を支えて・つなぐ

エネルギー代謝(選手の燃費)が良い例がアスリートで、

エネルギー代謝が悪いと糖尿病やメタボの話になる。

燃費効率、燃費を損なわなず、体躯を大きくするトレ

今まで、最後の500メートルだけ全力で走ってたけど、逆のほうが良いって事ですよね?最初に全力?500メートルは、私が適当に決めた距離だけど、どうかしら?(ミトコンドリア増やすには、全力疾走入れた方が良いとそうしてました。)

自分のL T強度はどうしたらわかりますか?

質問に返答しますね!

上記❶〜❹のどれを試してみるか、お聞きしようと思ってました。⑤は今後走る距離が増えるため、取り入れてほしいです。

LTは、血液で測ります。大学や研究所の協力があれば専用機で指先などから。ただ現実的ではないので、簡易な心拍数(強度への素直な反応)をみる方法ですね。ポーラーみたいな腕時計など。こちらに詳細載せていますー。

ジブンの目的に合った(合目的・進化にまつわる適応の無駄のなさ)刺激を得たり、求める出力をうみだすことができる。まさにこれが「動きづくり」や「トレーニング」の醍醐味。

一見同じようなトレーニングであっても、「やり方(動き方・動かし方)」によって「効き方」が大きく変わるのは、実践していれば大いにあること。洞察しながらトレーニングデザインしないと求める負荷(ターゲット筋・トレーニング手段)が得られないかもしれない。

同じ手段でも個々の「効かせ方」によって負荷が大きく違ってくることから、「なぜそれをするのか」「Why so?」「So what?」個別にていねいな観察とフィードバックが必要。

運動・筋トレ・ヨガなどで一緒にカラダを動かすと、その人のお人柄が一番よくわかります。これは私にも言えることです。体の動かし方やとり組む姿勢、会話などを通じ、トレーニーの皆さんの良さが伝わります。

ワークアウトは、私にとって「世界共通のコミュニケーションツール」

運動・エクササイズ・トレーニングは手段であり、皆さまのお悩み改善や問題解決という「ゴール」へのただのツールです。

パーソナルトレーニングという手段を提供しながら、皆さまのゴールに一緒に向かっていけることが楽しくて、毎回のセッションが学びです。

この記事が良かったらぜひ、

スキ・シェア・フォローをよろしくお願いします⭐︎

1 on 1 対面・オンラインレッスンもしています

☆°.+:。°.+:。★°.+:。°.+:。☆

オリンピックリフティング・ヨガ・スポーツ通訳

SPORTIVE YOGA GYM / Coach・Instructor

https://sportiveyogagym.jimdofree.com

☆°.+:。°.+:。★°.+:。°.+:。☆

一緒にがんばりましょう!

サポートやシェアをいただけると励みになります☆°.+:。