2021年ベストヘヴィメタルアルバム【各国1枚】

2021年も大詰め。このブログはプロフィールに書いてあるように「ワールドミュージックとヘヴィメタルについて」書いています。なので、世界の音楽とメタルを紹介するのがテーマ。今年のベストアルバムは「いろいろな国の2021年の音楽を振り返ってみる」という視点で、「各国1枚づつ」選んでみようと思います。

ふだん音楽を聴くときに「批評(価値を定めること)」はできていないのですが、今回はベストということで、下記の3つの視点で単に個人的な好みだけではなく「その国の今年1年を代表する(と思う)アルバム」を1枚選んでみようと思います。選定対象は「2021年にリリースされたアルバム」です。

※前提として「僕が聞いたもの(アルバムレビューを書いたもの)」に限ります。一個人が聴ける範囲なので、当然抜け漏れはあります。

1.その国のその年のシーン全体の動きを象徴しているか(翌年以降に影響を与えるか)

2.一定以上のセールスや話題性があったか

3.(各種メディアや僕の主観での)音楽的評価はどうか

記事としては「メタル」と「非メタル」の2記事に分けます。まずはメタル編。7地域23か国23枚。コメントは主に選出理由を書いています。各アルバムについては、アルバムタイトルをクリックすればアルバムレビュー記事へ飛べますのでより詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。

なお、全体として思うことは「アルバム単位」で聴く体験が面白いアルバムが多かったということ。音楽というのは時間の芸術なので、3分の体験、10分の体験、1時間の体験ってそれぞれ違う体験になる。アルバムはだいたい40分~1時間の体験なので、その間どのように物語や感情の起伏を作るか、というのがアーティストの創造性になります。そこは物語の起承転結があるアルバムもあるし、印象としてはライブ的なアルバムも多かった。オープニングでどーんと盛り上がって、中盤少し落ち着いて、後半クライマックスが着て、最後にアンコール的なお楽しみ曲がある、みたいな。「感情の起伏、物語をアルバム1枚かけて描き出す作品」か「仮想ライブのような構成で作られた作品」のどちらかが多かった印象です。そんな視点で「アルバム全体」を楽しんでみてもらえると選出した甲斐を感じますね。それではどうぞ。まずはアメリカ大陸から。

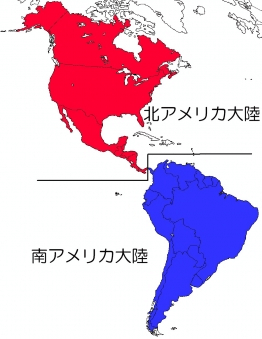

アメリカ大陸

US

CONVERGE & CHELSEA WOLFE / BLOODMOON : I

選出理由:世界一のメタル大国であるUSを「1枚だけに絞れ」というのはかなり難易度が高いですが、2020年(コロナ禍)以降のUSシーンの流れとして「ポストメタル+インディーフォーク(オルタナカントリー)」の流れを感じます。ポストメタルというのは80年代的な華やかなメタル(ヘアメタル、LAメタル)やアリーナロック、そして90年代のグランジメタルやスラッシュメタル、そして激化していったデスメタルを経て、音像全体で慟哭や激情を表すようになった音像。ヘヴィさやアグレッションはありますが、80年代の「ヘヴィメタル」からは断絶した音像で、それゆえに「ポストメタル(メタル以降)」と言われます。そのポストメタル的な慟哭、激情を音の塊で表した音像と、宅禄というか内省的なインディフォーク、そしてUSのルーツミュージックであるカントリーミュージックを独自の解釈で発展させたオルタナフォークが絡み合う音像がコロナ禍において顕著に現れ始めた。昨年のベストにも選んだ「Emma Ruth Rundle & Thou / May Our Chambers Be Full(2020)」もそうでした。基本的にメタルというのはライブミュージックですが、ライブシーンで発散するメタルではなく内省的な、孤独な激情。その中にもどこか救いや清涼感、郷愁(それがカントリー要素)、そして日常感覚や親密さ(インディーフォーク要素)が混ざったような音像が出ていて、これが時代の空気なのだろうと感じます。そうした1群がもっとも「2021年らしい」と感じたのでこのアルバムを選びました。

カナダ

選出理由:これは文句なしの選出。2020年代メタルシーンに超新星のごとく現れたのがこのバンドです。先日、Babymetalの海外での評価を調べたんですが、そこで分かったことは2010年代以降にデビューして、全米チャートでそれなりの成績を収めたメタルバンドってかなり少ない(その筆頭はBabymetal)んですよね。Spritboxは2020年、デビュー作にしてBabymetalと同程度のチャートアクションを実現しています。どうもインディーズチャートでリードトラック「Holy Roller」がスマッシュヒットしたようで、そこから火が付いたのか。まだまだ大成功と呼べるレベルではありませんが、現時点での新世代メタルバンドの中では頭一つ抜けたチャートアクションです。女性ボーカルのメタルコアバンドで、オルタナティブやインディーロックの雰囲気を取り入れているのも特徴的。メインストリームロックの2021年の動きで言えばHalsey(ホールジー)やWillow(ウィル・スミスの娘)がオルタナだったりグランジメタル、ニューメタル的な音像を取り入れて話題になりましたが、そういう音像の「本気バージョン」としてマーケットとマッチしたのかもしれません。「もっと激しいものを聞いてみたい」という入門層、メタルファン層以外にも訴求できたのかも。カナダからの意外な伏兵です。まだアメリカ大陸って女性メタルボーカルは少ないんですよね。欧州には多いんですけれど。それも新鮮に響いたのかもしれません。

ブラジル

選出理由:ブラジルのメタルシーンってそれほど大きいわけではありません。僕も今年聴いたのはこのアルバムだけ。あとはSepulturaがスタジオライブ盤(コロナ中のゲストを迎えたセッションをまとめた企画盤)を出しましたがそれはあくまで企画なので、実質的にはこのアルバムしか聞いていません。もともと「今年のブラジルメタルでめぼしいものはあるかな」と思って探して聞いてみた、というアルバム。その期待通り、2021年のブラジルメタルの最新系を聴かせてくれました。基本的にはかなり激烈性が高い音像なのですが、プログレ的(というかキングクリムゾン)な要素もあるし、ブラジルならではのビートやコード進行など「この国ならでは」の特異性もある。こうして「1国1枚」で選んでいるのは「各国の音楽性の違いを楽しむ」ことも目的にしているので、ある程度地域性がある音を求めています。そのニーズにぴったり合った作品。

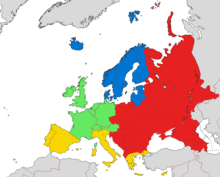

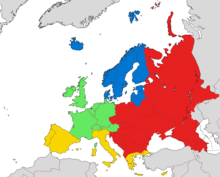

西欧

UK

選出理由:こちらも大激戦区のUKメタルを制したのはUKメタルの覇王、アイアンメイデン。UKからは素晴らしいアルバムがたくさん出た1年でしたが、やはり1枚選ぶならメイデンしかないだろうと。UKメタルの王道というか、「メイデンというスタイル」をさらに拡張、深化させた音像です。最近のポストメタルバンドやメタルコアバンドの音像を「(今の)メタル」とするならば、メイデンは「メタル」というよりは「ハードロック」や「(より普通の)UKロック」に聞こえますが、むしろ80年代からポストメタルやメタルコアではない方向性への進化系統もあったということだし、未だに先端で変化し、開拓し続けているのが今のメイデン。そして、メイデンスタイルの先導者が健在であるが故に次の世代が出てきていませんが、オリジネイターたるメイデンがいなくなってもメイデンのスタイルは受け継がれていくでしょう。一つの音楽ジャンルに多大な影響を与えたバンドの、その領域をさらに拡張する名盤。現時点ではメイデン史の中で80年代の名作群を越える評価を得ることはないでしょうが、10年後、20年後、30年後と時間が経つにつれて80年代の名盤と同様にその影響力は増していくと思います。先行リードトラックである「The Writing on the Wall」ではUSのトレンド、同時代的なストーナーロックにも接近して見せつつ、後半のスティーブハリス単独曲3連打で「UK、アイリッシュな世界観、メイデンでなければ出せない世界観」を強烈に打ち出して見せる構成もお見事。

ドイツ

選出理由:「ジャーマンメタル」の一つのスタイルを作ったハロウィンの、昔のボーカルが戻ってのオールスター勢ぞろい的なアルバム。個人的には「ついにハロウィンが完成した」と思いました。デビュー当時、カイハンセンの粗削りなボーカルでのメロディックパワーメタルの萌芽、そしてマイケルキスクを迎えて一気に飛躍した、オペラティックで圧倒的な歌唱と親しみやすいメロディの融合で世界に名を馳せた時期を経て、アンディデリス期は実力のあるジャーマンメタル界の重鎮として長く活動してきたハロウィン。それぞれの時代で異なる個性がありつつ、どれも完成度が高かったのが特徴です。それらの時代が一緒になることで、ハロウィンというバンドの持っているポテンシャルがすべて引き出されて「完全体」になったのがこのアルバム。バンド史上初のツインボーカルで、このレベルのボーカリストが2人いるメタルバンドはメタル史の中でも稀。どの曲も情報量が多すぎて、リズムが単調に聞こえたり聞き疲れが起きる程ですが、何度か聞いていくとだんだん全体像が理解できてくる。ここまで情報量が過剰なアルバムは久しぶりな気がします。大ベテランだからこそできるてんこ盛りのアルバム。ジャーマンメタルとは何か、の一つの回答がここに。

フランス

選出理由:フランスのメタル界は今けっこう面白くて、独特の耽美感、芸術性を感じさせるバンドが多く存在しています。その中でセールス的にも存在感的にも頭一つ抜けていたのがこのアルバム。フランスのバンド群の中では比較的USっぽいというか、グローバルなメタル市場のトレンドに合わせた音像ではありますが、かといって没個性ではなくフランスらしい芸術性、洗練感があります。フランス語ではなく英語歌唱なので強いフランス感はありませんが、トライバルなリズムやアマゾンをテーマにした曲でのトライバル感、南米感なども取り入れられているのが特徴的。トライバルといえばブラジルのSepulturaも浮かびますが、そもそもフランスはいわゆる「ワールドミュージック」の総本山みたいな場所柄なんですよね。移民に対して比較的開かれているし、他の欧州諸国に比べると民衆革命の歴史のせいか差別意識も少ない。北アフリカ音楽からの影響も強い市場だし、グローバルな民族音楽の影響を取り入れやすい、入手しやすい場所柄です。そうしたフランスらしさが結実したモダンなメタルの1枚。USでも過去最高のセールスを記録したのは見事。なかなか大規模なライブツアーが組まれない中、ライブ主体のサウンドではなく、リスニング体験としての芸術性の高さが評価されたのかもしれません。

オランダ

選出理由:すべてがハイレベルなシンフォニックメタル。かつ、欧州的な伝統音楽、フォークミュージック要素も入っており、演劇や映画を見たかのようなドラマ性を持った1枚。オランダはメタル大国ドイツのお隣に位置し、それなりにメタルシーンもあるのでしょう。ドイツでライブできますからね。北欧的なドラマティックさと、ドイツらしいカッチリした感じ、クラシカルな感じに欧州フォークミュージックがブレンドされた、地理的にそれらに接しているけれど別の地域であるオランダから生まれたと聞くと納得感のあるサウンド。シンフォニックでドラマティックなメタルということでは今年一番の1枚。

北欧

スウェーデン

選出理由:スウェーデンは今やドイツに次ぐメタル大国であり、話題盤もさまざまにリリースされました。その激戦の中から敢えてのこの1枚。もっと最近の北欧のイメージに近いゴリゴリのエクストリームメタルも出ていたし、北欧に多い女性ボーカルのバンドもありましたが、いわゆる80年代の「北欧メタル」を現在にリバイバルさせたようなこのアルバムを選びました。「北欧メタル」は時代によってイメージが違う言葉で、80年代の第一次メタルブームの視点で見るとEuropeやTNTのような「メロディアスで透明感がありハーモニーが美しいメロディックメタル」になります。90年代以降だとメロディックデスメタルとか、もっとエクストリームな方向になっていく。近年はエクストリームな手法を踏まえた上で80年代的なパワーメタルだったり、メロディアスな要素を再度取り入れるバンドも増えている印象ですが、その中でこのアルバムは「まんま80年代」。選出理由はその圧倒的完成度の高さです。「あの頃の北欧メタル」を求めている層には理想的なアルバム。「北欧らしいメロディ」というのはエクストリームな激情の中の抒情性だけでなく、こうした少し哀愁のあるハードポップも一つの典型です。

フィンランド

選出理由:フィンランドって奇妙なユーモアのセンスがあります。エアギター選手権とか。どうもほかの国にはない特異な笑いの感覚があるようで、真面目なんだかネタなんだか分からないことを大真面目にやってしまうところがある。これはまさにそうしたフィンランドの国民性が発露したアルバムで、1970年代から1990年代までのアルバム7枚を2021年にリリースしてしまったというもの。一気にバンドの歴史を20年過去に伸ばし、その時だしていた(という設定の)バックカタログを再発ボックスセットという体裁(実際は7枚組のニューアルバム)でリリースしたものです。普通思いついても実現しないことを実現してしまう、まさにフィンランド精神の発露。今年のフィンランドからの1枚(正確には7枚)はこれに決まりです。

ノルウェー

選出理由:北欧3国の中でもっともダークかつエクストリームなバンドが多いノルウェーのシーンからは、ダークながら耽美なこのアルバムを。プログメタルに分類される音像で、スウェーデンのOpethやSoenにも近づいたような内容ですが、どこか土着的な、より血肉が通った生々しさを感じるメロディが特徴的。バンドの活動規模もあるのでしょうが、日常に即した音楽という感覚も覚えます。スウェーデンのEclipseが一つの「北欧らしい」メロディだとしたら、こちらも「北欧らしい」メロディの別の典型。ノルウェーに旅をしたような気持になる1枚。

デンマーク

Volbeat / Servant Of The Mind

選出理由:デンマークを代表するメタルバンドが期待通りの快作をリリース。ロカビリーなど、よりオールドスタイルなロックンロールのルーツ、ビートに忠実なバンドで、ビートが強靭な分聞いていて娯楽度が高いのがこのバンドの特徴です。今作はビートも力強いし、曲もバラエティに富んでいて最高の出来。ライブを観に行ったかのような高揚感と満足感が得られる1枚。このバンドはジャケットがたいてい地味だったりモノクロ気味なんですけど、実際の音像はカラフルで様々なジャンルが含まれています。

アイスランド

選出理由:「北欧はメタルが盛ん」ではありますが、ほとんどメタルバンドがいない(というか人口も少ない)アイスランドからすい星のごとく現れた新バンド。他にアイスランドからのリリースはないためこの1枚に。とはいえ、他の国からリリースされても確実に衝撃を与えたであろう1枚。超絶技巧系のいわゆるテクニカルデスメタルなんですが、編曲やメロディ展開が独特でどこかアイスランドの寒さを思わせる。同じくアイスランドのシガーロスであったりビョークであったり、何か独特のメロディセンスというか静謐さを感じます。やはり人口密度が少なく、その分大自然が多い土地柄なのか、そうした「自然そのもの」を感じさせるような音像。

東欧・ロシア

ロシア

選出理由:ロシアは独特の音楽シーンを持っている国で、一番特徴的なのはベースのサウンド。非常に硬質なビートやアタックの強いベース音が特徴的なのですが、あまりメタルシーンは活発でないというかメタルバンドがいません。アンダーグラウンドな音楽はハードコアテクノやロシアンハードベースが活発な印象。その中でロシア発で印象に残ったのがこのアルバム。「ロシアらしさ」というよりは、北欧、スウェーデンやフィンランドに近いメロディックデスメタルを奏でていますが、チルドレンオブザボドム的なパワーメタルをうまく取り入れたメロデスを奏でています。クリーントーンのボーカルもうまく使っていて、そこはゴシックな感じ。このクリーントーンのゴシックでダークな感じは東欧、ロシア的なものを感じます。本作がデビュー作ということでこれからが楽しみなバンド。

ウクライナ

選出理由:女性ボーカルを擁するメタルコアバンド。この女性ボーカルがすさまじい表現力で、自在に声色を変えています。カナダのSpritboxにも近い、少しオルタナな感じもするモダンなメタルですが、やはり場所柄もありちょっとエキゾチック、東欧的なより深刻な暗さを感じさせます。今、戦乱の危機のさなかにいますし、日常の緊張感はなかなか想像することができませんが、音の中にはそうした暗さ、深刻さと共に、より強い意志や打破しようとする生命力も感じる気がします。激烈性、攻撃性一辺倒ではなく緩急があり、メロディもあり、アルバム1枚をきちんと聞かせきる技術力を感じる1枚。ウクライナのシーンもレベルが高い。

ハンガリー

選出理由:奇妙な存在感を感じるジャケット。一度見ると心にひっかかるジャケットですが、音の方もこのジャケットに近い、不思議なひっかかりを残す音像です。基本は一人宅禄ブラックメタル系のアルバムですが、さまざまな民族音楽や東欧伝統音楽のポリフォニーなどを取り入れ、東欧音楽、ロシア音楽のフォークメタル的な要素も強く感じるアルバムです。この地域ならではの音像ということで選出。東欧は独特な雰囲気を持った暗黒音楽を奏でるバンドがかなりの数存在しますが、そうした東欧暗黒音楽シーンから今年僕が聞いた1枚。

南欧

イタリア

Rhapsody Of Fire / Glory For Salvation

選出理由:イタリアはロックもメタルもプログレも独自のシーンがありしかも活発。今年もいろいろなアルバムがリリースされましたが特色として共通なのは「歌心がある」こと。オペラやカンツォーネの本場だけあって、とにかくどのバンドも歌心があるし、ボーカルも上手い。歌に味があります。そのなかでイタリアン・オペラ的な音楽を作らせたらピカイチなのがこのバンド、ラプソディオブファイア。変わらない音楽性ながらどんどん進化していて、本作も見事なドラマを描き切っています。ハロウィンに代表されるメロディックパワーメタルがブームになり、一通りバンドが出た後で類似性から飽きられ始めた頃、新星のように現れたのがハンマーフォールとラプソディでした。なぜラプソディが新鮮に聞こえたか、というと、やはりこの歌心だったんだと思います。歌の力に重点が置かれている。ドイツのバンドはやはりもっと器楽的、メタル音楽の場合はギター主体だったのでしょう。そしてドイツのバンドは複雑化、オーケストラのような重厚長大な方向に進化していったのに比べ、ラプソディはイタリアのバンドらしく歌心で勝負し続けている印象。見事な快作です。

スペイン

選出理由:30年以上のキャリアを誇るスパニッシュメタル界のベテランのニューアルバム。スパニッシュメタルも奥深い世界なんですが、マニアックでなかなか情報が出てきません。バンドはそこそこいるけれどあまりシーンとしては大きくないというか、スペイン語圏以外にはあまり出てこないイメージ。だけれどラテン音楽の特徴を取り入れた独特な音楽性を持っていて、他にはない魅力があります。「スパニッシュメタルを聞いてみよう」と意識して探してみて、まさにイメージ通りにスパニッシュメタルに出会えた1枚。

ギリシャ

Black Soul Horde /Horrors From The Void

選出理由:このバンドを見つけたのは偶々で、Bandcampのランキングかタグか、そういったものから偶然に出会ったバンド。オーソドックスなメタルをリバイバルしている印象で、そうしたバンド群の中では完成度が高く印象に残っています。ギリシャのメタルバンドというと数組しか思いつきませんが、それなりのシーンはあるようで、このバンドのメンバーも他にも別プロジェクトをしていたりと、狭いシーンながら人的交流もあり活発に活動はしているよう。特に「ギリシャらしい」要素が強いわけではありませんが、「ギリシャにもこんなにいいバンドがいるんだ」という掘り出し物的な一枚です。

オセアニア

オーストラリア

選出理由:メタルコアながらミクスチャー感覚が独特なバンド。やはりオーストラリアは英語圏ながらUSやUK、そしてカナダともまた違う「距離が離れているが故の独自性」があります。基本的に英語圏のトレンドやブームが伝わっているんですが、少し遅れて伝わるというか、あるいはオーストラリア風にもっと大味に、わかりやすく加工されるというか。たとえばAC/DCのように、「ものすごくシンプルになる」とか、「大げさになる」みたいな感じがあります。これもなかなかUSではないぐらいのわかりやすいミクスチャーで、いろんな要素をけっこうそのままごった煮している。その衒いのなさ、力技感がオーストラリアだなぁと思います。難しく考えず楽しめる1枚。

アジア・中東

日本

選出理由:日本のメタルシーンが誇る大ベテラン、ラウドネスの結成40周年、29作目の作品。まさにジャパニーズメタルを代表するバンドが生み出した渾身の一作で、自らのキャリアを総括しつつしっかり新しい曲、新しい挑戦も盛り込まれた「現在進行形のバンド」であることを感じさせるアルバム。IRON MAIDENやHELLOWEENの新譜に近しい「大ベテランがさらに進化していくアルバム」であり、ジャパニーズメタルという1シーンの先頭を走り続けていることを証明する作品です。浮き沈みもあったけれど、40年間世界で戦い続けてきたメタルバンドの磨き上げられた音がここにあります。

中国

Nine Treasures / Awakening from Dukkha

選出理由:中国というか、内モンゴル自治区なのでモンゴル音楽に近いのですが、国としては中国だし、活動も中国国内がメインなのでちょっと中国っぽさもある。中国とモンゴルの両方からの音楽的影響を感じるバンド。このバンド(九宝)はグローバルなフォークメタルの中でもかなりレベルの高いバンドだと思っていて何度か記事で取り上げていますが、本作は過去の楽曲をリレコーディングした企画盤。こういうバンドの旧作はすぐに入手困難になるし、過去作はプロダクションに難があったりするのでリレコーディングはありがたいですね。より完成度の高いアレンジに生まれ変わっていて入門編として最適なアルバム。「その国にしかない音楽とメタルの融合」を体現しているアルバム。他の地域では聞くことのできない音像です。

インド

選出理由:南インドのカーナティック音楽とメタルを含めた西洋音楽を見事にブレンドして見せたプロジェクトミシュラムのデビュー作。これは見事な作品でした。もともとインド音楽はメタルと親和性が高い。速弾きや高速ビートがしみ込んでいますからね。こちらも「他の地域では聞けない音楽」の典型例のようなアルバム。とにかく他では得られない音楽体験が得られます。百言は一聴に如かず。この新しい音世界にぜひ浸ってみてください。このバンドについての関連記事はこちら。

レバノン

選出理由:レバノンは小さな国(アジア大陸最小の主権国家)ながら、もともとフランスの統治領でありフランスとの関係が強い国。フランスとのつながりを通じてフランス的な感覚、西欧的な感覚も入ってきています。このバンドはそうした欧州的な雰囲気を持った完成度の高いプログメタルで、イタリアのフロンティアレコードからのリリース。イタリアのレーベルからリリースされるだけあって歌心もある。レバノンの音楽というのは基本的に節回しが強い、ボーカルが主体の音楽なので歌心という意味では親和性があるのでしょう。同時にフランス的な、楽器隊が前面に出てくる面もあり、間奏部分も充実している。わかりやすくレバノンというか中東音楽感はそこまで強くないものの、欧州的な洗練の中にやはりどこかオリエンタルな空気、節回しが出てくるのが魅力です。とっつきやすいけれど奥深い1枚。今年のオリエンタルメタルの中では1番の作品。このバンドについての関連記事はこちら。

まとめ

以上、各国1枚づつ選んだ2021年ベストワールドへヴィメタルアルバムでした。「各国1枚」という縛りがあることでなかなかほかのランキングでは見られないアルバムも出てきたと思います。同時に、あまりマニアックになりすぎないよう、最初の基準に従って「その国のメタルシーンから1枚選ぶなら」という視点で選び、選出理由も書いてみました。こうしてみると今のメタルシーンの中心は欧州であることが分かりますね。北欧、西欧が特に盛り上がっています。同時に、アフリカはまだほとんど未開拓。一部チュニジアやエジプト、南アフリカにバンドはいますが今年はめぼしいリリースがなし。あとはアジアのメタルシーンもけっこう盛り上がっているのですがここは僕のアンテナ不足であまり聴けていません。アジアはデスメタルやブラックメタルが多い印象。東欧もそうですね。あまり激しいものだけに偏らず、「メタル音楽」に内包される幅広い音像をまんべんなく選んだつもりですが、メタルの森は奥深いのでまだまだ特異な音楽体験が待っていることでしょう。

次回は2021年ベストアルバムの「非メタル編」をお届けする予定です。それでは良いミュージックライフを。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?