あらゆる項を情報化=量子化して関係を前景化する / -グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学へ』を読む

関係と項

岩波文庫で読めるようになったグレゴリー・ベイトソン著『精神の生態学へ』の上巻に収められた「プリミティヴな芸術のスタイルと優美と情報」という論考を読んでいると、ふと目に止まった言葉がこちら。

「これは関係のみについての絵であり、「これ」と特定できるいかなる関係項についての絵でもない」

関係”のみ”

と

項からなる関係。

この微妙な違い。ここにまさに「精神」の「生態」の根源へと向かう扉を開く鍵が隠されている、ような気がする。

ある何かA項と何かB項との関係といえば、わたしたちはしばしば

「A項があって、B項があって。

そしてA項とB項がなんらかの作用でくっついて、つながって

A項とB項の関係ができたのだ」

と考える。

項が主で、関係は従。

*

しかし、上の引用では「関係のみ」がフォーカスされる。これはバリ島で描かれたある一枚の絵についてベイトソンが書いている一節である。

項、関係の項は注目されない。

項よりも、まず関係。

「これ」と特定できる「項」にフォーカスするのではなく、「関係」にフォーカスする。

この場合の関係は、あらかじめ与えられた項たちが集まって、二次的に組み立てられる何かではない。

関係こそが、その関係の結節点のようなものとして項を析出する。

項は関係から生じる

上の引用に続いてベイトソンは次のようにも書いている。

「二つの極は相互に依存しており、一方を排除して他方を選ぶことはできない」

関係の最小構成である二項関係について、関係する二項を関係のふたつの「極」と言い換えることもできる。この二項関係の両極は「相互に依存」している。そして他方と無関係に、他方が無いところで(他方を排除したところで)、一方だけが単独孤立して自存することはできない。

あらゆる関係の項は、ある関係の中で、関係の中に、その輪郭を結ぶ。

関係から離れた項はない。

関係とは無関係に、「項」が、他とは独立して確かに固まって存在する個物としてあらかじめ転がっているわけではない。

関係が項より先にある。

項が先で関係が後ではなく、関係が先で項が後。

関係の在り処は?

関係が関係している項よりも先、という話はレヴィ=ストロース氏の『神話論理』を読んでいる時にも出てきた。

そう思ってページを行きつ戻りつしていると、なんと上の引用の直前で、ベイトソンがレヴィ=ストロースに言及しているところがあるではありませんか。

「人類学者が、クロード・レヴィ=ストロースの著作をしばしば誤解するのは、まさに[…]彼ら(注:レヴィ=ストロースを批判する人たち)はレヴィ=ストロースが知を偏重し情を無視していると批判するのだが、実はレヴィ=ストロースは、「ハート」が精密な演算規則をもっていることを前提としているのである。」

ここでは「知」と「情」が対比されている。

「知」とは、いわゆる言語的に理路整然とした合理的な判断である。

「情」とは、ベイトソンが「ハート」と書いていること、強いて日本語で言い換えれば「気持ち」とか「思い」とか「こころ」といったことだろう。それは「言葉にはならないー思い」とか「言葉では言えないー思い」とか、理路整然とした言語的記述を超え、溢れる何かなどとも呼ばれることである。

レヴィ=ストロース氏は、経験的で感覚的な二項対立関係をいくつも重ね、あるひとつの二項対立関係を別の二項対立関係へと変身・変形・変換させつつ、その変形をぐるりと循環させて、二重の四項関係のような「構造」を描き出す。

そういう「構造」が、時代や地域のちがいを超えて、人類の知性を動かすもっとも基本的なアルゴリズムの一つとしてある、というのがレヴィ=ストロース氏が探求した事実である。

このレヴィ=ストロース氏の「構造」は、しばしば「知」についての話、理路整然とした言語のことを扱うモデルなのだと誤解されてしまうが、実は「構造」は、「知」というよりも「情」「ハート」の動き方を説明するものである。

「だがそうした「ハート」の、いわゆる「無意識」のアルゴリズムは、言語のアルゴリズムとはまったく別の方法でコード化され組織されている。しかもわれわれの意識は、大部分が言語の論理によって組み立てられている。そのために、無意識のアルゴリズムを言語で捉えることは二重の困難を伴う。」

p.300

ここでベイトソンは書いている。

ハートの「アルゴリズム」は「無意識」のアルゴリズムであり、それは通常の表層の理路整然とした「言語」とは別の方法で「コード化」されている。

構造は表層だけでなく、深層に、深層と表層の間のこと。

構造は意識だけでなく、無意識に、無意識と意識の中間領域の動き方を仮にピン留め=静止画にしたものである。

この深層の無意識の「構造」のアルゴリズムを、表層の意識の言語で「捉える」のは簡単なことではない。

ざっくり言えば、深層の無意識は、動いている。蠢いている。流れている。何かと何かが両極に分かれつつありつながりつつあり、分かれているともつながっているとも言えない曖昧なうねりである。

これに対して言語は、はっきりと区分けされた格子状の固まった枠のようなものであり、これで無意識のうねりを掬い取ろうとおもっても、結局自分自身の枠の姿が見えるばかり、ということになりかねない。

表層の分節された二項対立からなる言語でもって深層の無意識のうねりを記述するには、まさにレヴィ=ストロース氏が『神話論理』で展開したような、二項対立関係を次々と変形しつつ、両義的媒介項の対立関係を作り出し、その対立関係の中間領域に表層の二項対立の一方の極を析出させるといった、手の込んだ思考の技術(野生の思考)が必要になる。

「意味するということ」を可能にする

関係、無意識、一次過程、構造

この論考の冒頭でベイトソンは「意味」についても書いている。

a)コード

レヴィ=ストロース氏は意味とは「言い換えである」と書いているが、ベイトソンの思考はここでもレヴィ=ストロース氏のそれと接近している。

「メッセージの中にコード化されるような「意味」ではなく、変換に使われるコード自体のもつ「意味」を探っていくこと。そのためには、まず、意味という漠として捉えにくい観念をなんとか定義づけなくてはならない」

短い一節だが注意したいところである。

ここで「意味」という言葉が二つに分かれている。

第一に、「メッセージの中にコード化されるような」意味。

第二に、「変換に使われるコード自体」の意味。

第一のメッセージの中にコード「化」される意味というのは、いわば暗号解読表のようなものである。「・・・」=「S」で、「ーーー」=「O」である、といった具合に、ある系列に属する一つの項と、別の系列に属する一つの項を一対一で結んで固定したもの。これがコード「化」された意味である。わたしたちが辞書をつかって引くことができる意味というのもこれである。

b)変換

では、第二の「変換に使われるコード自体」というのはなにか。

上の例でいえば

「・・・」=「S」

とあるときの「=」のことである。

「変換」というのが即ち「=」である。

=は、・・・をSに変換することもできれば、あるいは・・・を”X”に変換することもできる。

互いに区別される二つの項があれば、どれとどれを「=」で結合しても(なにをどれに変換しても)権利の上では構わない。「すべて」が「すべて」と平等で、互いに変換できる、とインドラの網のようなことも言える。

もちろんすべてがすべてと「=」となると、第一の「メッセージの中にコード化される」意味、つまり私たちの日常のコミュニケーションを支えている意味のコード(辞書)が瓦解することになる。そうであるからして通常は、表層のコミュニケーションにおいては、「=」それ自体の自在に分けつつ結合する力のことは、触れてはならない秘密として隠されている。

ところで、この「=」は、権利の上ではすべてをすべてに変換できる=分けつつ結ぶことができるわけであるが、この分離と結合はどこまで行っても均質に行われるわけではない。分かれ方とつながり方にはムラがある。分かれ方のパターンがあり、つながり方のパターンがあり、変換にはパターンがある。

この変換のパターンというのが「変換に使われるコード」である。

この変換のコードがいったいどのような構造になっていて、どういう動き方をするのかを、表層の言葉の体系に置き換えて=変換して、理路整然と説明して理解しようとする。それが「変換に使われるコード自体」の”意味”を問うことである。

*

これをレヴィ=ストロース氏の用語に強引に超訳するなら、「変換に使われるコード」が「構造」であり、「変換に使われるコード自体」の”意味”を問うことが「野生の思考」であり、その思考の動き方が「神話論理」である。

と言っておこう。

c)分節

ところで、何かを何かに変換できるためには、その手前で、互いに区別される二つの項が分けられていないといけない。この区別できること、ということが実は意味するということ=変換の根底にある。

ここで本記事の冒頭に書いた、「関係と項」の関係が関わってくる。

即ち、意味するということ=変換の手前にある、区別、区切り、分けられた二は、あらかじめそれぞれ個として存在する実体的な「一」なる項がたまたまはずみで二つ集まったというものではなく、関係の中で、ある関係を関係づける動きを通じて区切り出され、対立する両極として配置された後で、初めて「項」としての姿を仮に示している関係の影である。

変換の手前の「分けること」について、ベイトソンは次のように書いている。

「意味という観念は、次に示すような思考の枠組みの中では、パターン・冗長性・情報・拘束という諸観念と、ほぼ同義のものとみなしてよいようだ。音素の連なりでもいい、一枚の絵でもいい、[…]なんらかの出来事はたは物の集合体に、とにかく何らかの方法で”切れ目”を入れることができ、かつ、そうやって分割された一方だけの知覚から、残りの部分のありさまをランダムな確率より高い確率で推測することができるとき、そこには”冗長性”または”パターン”が含まれることになる。これを切れ目の片側にあるものが、もう一方の側にあるものについての情報を含む、あるいは意味を持つと言ってもいいだろう。」

切れ目を入れられ=分割され=二つに分けれれた両極について、一方の値が決まれば、他方の値も「ランダムな確率より高い確率で」推定できる。これがまさに、スイッチのオン/オフだけでありとあらゆる計算をやってのけるデジタル・コンピュータの力の源でもある。オンでなければオフ、オフでなければオン。0でなければ1、1でなければ0。

「1ではない」が、即、それはつまり「0」なんですね、と決まる世界がデジタル、バイナリ、0と1の二つの項しかない世界である。十進数(デシマル)ではそうはいかない。そこには10個の項がある。「1ではない」といっても、では、2ですか?3ですか?4ですか?5ですか?それとも…9ですか?と、当てずっぽうでひとつ選んで正解する確率は低くなる。

デジタルな情報というのは、”ある一方の項とは、他方の項ではないものである”という関係が項に先行する二項関係の隠された事実を公言して憚らない、とんでもない(いい意味で)ものなのである。

兄弟喧嘩の例

例えば、兄弟がいるとして、弟の前で「お兄ちゃんは優秀だなあ」などというとする。すると弟が「ひどい!僕は優秀じゃないというのか!」と怒り出す。こういうことはよくある。・・・このやりとりよく考えると不思議である。実行された事実は「お兄ちゃん」を「優秀」に変換したということだけであり、弟のことは誰も何も一言も語っていない。間違っても弟を「優秀じゃない」に変換するようなことは言われていない。

しかしなぜか、お兄ちゃん=優秀、の変換が、弟=優秀じゃないの変換を、同時に、言及されてもいないのに、呼び起こしている。

兄 / (弟)

|| ||

優秀 / (非-優秀)

言葉は情報、デジタルな、一方が決まれば他方も決まる、二項関係から織りなされている。兄は「兄ではないものーではないもの」であり、この「兄ではないもの」が「弟」に変換されることがある(妹でもいいし、なんでもいい)。優秀は「優秀ではないことーではないこと」である。

兄!と言えるという事は、その時点ですでに「兄ではない」が反対の極に分離されているということであり、「優秀だ」と言えるということは、その時点ですでに「優秀ではない」が反対の極に分離されているということである。「切れ目の片側にあるものが、もう一方の側にあるものについての情報を含む、あるいは意味を持つ」のである。

ここで「兄」が「優秀」に変換されると、まったく同時に「兄ではない」が「優秀ではない」にもまた変換されてしまう。

この後者の、第二の変換は意識されにくいものであり=無意識に実行されてしまうのである。優/劣、価値の高/低を分けるような二項対立が出てくるところではいつでも、私たちは、自分自身を無意識の内に劣位の極に低位の極に変換してしまっては、苦しみを蓄積させていくことになる。

無意識がやっていることを意識化できるようにする

だからこそ、二項対立関係にある両極を、どちらがどちらか区別できないレベルにまで高速に回転させて、低いは高い、劣位は優位、煩悩は即菩提、と、言語意識の基層で常に唱え続けることのできる神話的な精神(心)が必要なのである。

「意識はものや人を特定し、それに述語を賦与することで語りを組み立てていく。これに対して、一次過程は[…]何(または誰)について語っているのかを明かさない。関係が結びつける具体的な項ではなく、関係そのものに焦点を当てるのだ。これはすなわち一次過程のディスコースが隠喩的であるというのと同じである。隠喩とは、関係を同じに保ったまま、その関係が結ぶ項を別のものや人で置き換えて、それがどのような関係であるか”例示”するものだ。」

ここで「意識」と「一次過程」が対比されている。

意識というのは、まさに「お兄ちゃんーはー優秀だ」的に「人を特定し、それに述語を附与する」ような語り方、通常日常、私たちが耳にしたり読んだり書いたりできる姿の言葉である。そこでは関係とは無関係にそれ自体として予め自存するかのような顔をした「項」たちが既に存在していて、それらがわらわらと集まってきて一列に並ぶ。

これに対して一次過程というのは無意識の行う操作である。

無意識における変換が実行されるのは、ありとあらゆる項が「それではない」項と分けられた瞬間の、一方が他方へ、他方が一方へと自在に入れ替わることができるような高い振動状態においてである。

そこでは項はどこにどれがあるのかよくわからないまま、関係だけが、二項対立関係が分かれつつつながっていることだけが、端的に顕になる。無意識の変換は「関係が結びつける具体的な項ではなく、関係そのものに焦点を当てる」のである。何と何を変換するかしないか、ということではなく、変換するということが可能になるように何かと何かが分けられつつあります、ということだけを告げる一次過程。そこでは「関係を同じに保ったまま、その関係が結ぶ項を別のものや人で置き換え」ることが自在になる。

*

無意識が囚われる自/他、内/外の分節

ここでベイトソンはおもしろいことを書いている。

「一次過程の素材は隠喩的であって、関係が結ぶ項を具体的に明示しないと述べたが、この場合の「関係」とは、われわれが意識の言葉で思い浮かべるものよりも幾分幅の狭いものである。夢やその他の一次過程が扱う関係は、自分と他者、あるいは自分と外界との関係に限られるのだ」

一次過程、無意識がほぼ専属的に扱わざるを得ない二項対立関係が、

自/他

内/外

の対立である。

これは私たちの無意識、特に、個々の肉体を構成する一部である神経系に現象する無意識が、身体的に生きている限り、皮膚(表面)内/外を、自/他を、つまり生/死を、分けざるを得ないことに由来するのであろう。

内/外、自/他、生/死を分けるというのが、線形配列としての言語を口から発することができるかどうかに関わらず、生命前半が行なっている最も基本的な「情報処理」、二極の分節である。それは生きること(生きることではないことではないこと)そのものである。

* *

そしていま、例えばこの記事を書いたり読んだりしているわたしもあなたもそうだが、あくまでも意識で、「所与のものでありますよ」という仮面をかぶった項=語たちをひたすら一列に配列したものを辿っている。

この意識によって、「無意識」のことを、意識化しようというのである。

これは簡単なことではない。

「関係性についての一般事項は無意識領域に押しやり、個別例の実際的処理に関わる事項は意識領域にとどめる、というのがシステムの経済的要請からでてくるのである。思考の前提は沈め、個々の結論は意識の上に残しておくのが得策である。しかし[…]沈める先が、隠喩とアイコン的情報のアルゴリズムがとりしきるレベルである以上、そこからはじき出された答えがどのように導き出されたのか、もはや知ることは難しい。」

無意識の、一次過程のことを、仮に「”関係が関係を関係づける動き”などという具合に意識の言葉に置き換え=言い換え=変換してみることはできるが、そのようにされた無意識はもはや無意識それ自体ではなく、あくまでも意識の中に、一列に配列された語たちの暗号解読表の中の一項目なのである。それは無意識それ自体とは、実はほとんど関係がない。

このことをベイトソンは次のように表現する。

「精神の全体は[…]統合されたネットワークである。その全体からではなく、各部各所から個別に届いたサンプルだけが意識されるのだとすれば、意識が捉えたネットワークの姿が、本来の統合された全体ではなく、それを切り取り歪めたものになることは避けられない。意識による切断面の上に現れるのは、弧であって、回路全体ではない。」

意識による切断面の上に現れるのは、弧であって、回路全体ではない。

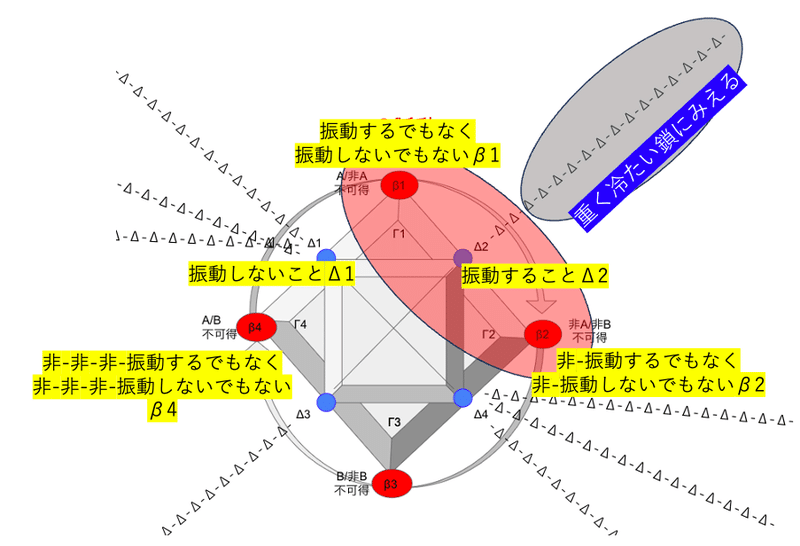

この一節から、下記の図を思い出す。

これはレヴィ=ストロース氏の『神話論理』を読み解く手がかりとして使っているものである。

意識が意識できるのは、この図で言えばΔ-Δ-の線形配列だけである。

そして中央の四つのβが互いに相手を別のものに変換しながら循環していくように描かれた部分が、深層の一次過程で起こっていることを、仮にΔの線形配列を無理矢理振動させて、ぐるりと循環させて、なかば強引に造形してみたシミュレーションイメージである。

因/果、終/始、分離/結合

ここでベイトソンはさらにおもしろいことを書いている。

「意識が切り取った因果連鎖が、実は始めと終わりのあるものではなく、システムの大小さまざまな回路の一部をなすものであるとき、切り取った連鎖をいじればシステム・エラーが生じる。」

因果関係、はじめとおわり。

因/果

はじめ/おわり

こういう二項対立関係もまた、先ほどの内/外、自/他、生/死の後に続く二番手レベルの重大な二項対立関係であるが、これもまた、あくまでも「意識が切り取った」、意識の中に仮構されたふたつのΔである。

Δ二項の関係として意識化された因/果だけで、生/死のあらゆることを「いじる」ようなことをしても、それは「システム・エラー」を引き起こす、という。

(因果律とは別の論理の可能性について、下記の記事に書いているのでご参考にどうぞ)

「芸術、宗今日、夢、その他われわれの存在の深みに関わる現象から孤立した、単に目的的な合理性は、必然的に病変をもたらし、生に対して破壊的に働くこと。そしてその破壊性の根源は、生というものが不確定性の諸回路が多数噛み合ったシステムとして成り立っているのに対し、意識はそれらの回路のうち人間の目的心に沿って動く短い弧の部分しか捉えることができないところにあること。」

不確定性の諸回路が多数噛み合ったシステムに対して、人間の意識は、因/果とか、現状/目標とか、あるいは敵/味方というような、シンプルな二項対立関係を持ち出して、その二項関係に連なるいくつかの所与の項を付けたり外したりいじりまわしては、想定外のシステム・エラーを引き起こす。

そしてその起こってしまったシステム・エラーを前に、人間は怒り出す、とベイトソンは書いている。

「意識ばかりに支配された心は、つねに憎しみに傾く。敵対者を滅ぼしてしまえば話が早いから、ばかりではない。それにはより深い理由がある。回路を切断した弧しか見えていない者は、狭い視野で懸命に考え出した施策が逆効果となって返ってくることに、驚きと怒りを禁じ得ないのだ」

グレゴリー・ベイトソン。なかなか凄まじい方である。

敵/味方

愛/憎 ・・過度な結合/過度な分離

好意/怒り ・・過度な結合/過度な分離

「想定外」に、予想もしなかったところで、ある項と他の項が短絡してしまった、ショートしてしまったとき、人間の心は反射的に、この短絡、過度な結合を引き離すべく、強烈な分離の心である「怒り」を作動させる。

過度な結合が、その対極である過度な分離を、自動的に、無意識に、呼び出してくるのである。

*

おわりに

人間が、人間の「心」が行なっている二項対立関係の分離と結合のパターンは、いったいどうなっているのか?

この問いこそがベイトソンの問いであり、レヴィ=ストロース氏の問いであり、空海の問いであった。

そこにはいつも、言語でもって言語の「外」をシミュレートする技が求められたのである。

*

関係というと、私たちはしばしば、「項」が予め確かにそれ自体としての本質をもって存在していて、そういう項がたまたま出会って集まって、ある「関係」を取り結ぶのだと考えがちである。

学校のクラスメートとの関係とか、愛し合う男女の関係とか、仕事の仲間との関係とか、特に人間関係で考えると、生まれて以来個々別々に成長してきた個別の一人ひとりが予めそれぞれ存在していて、その人たちが偶然か、あるいはなにかのミッションに共感して集まって関係を取り結ぶ。

* *

そうしたところでふと立ち止まり、次のようなイメージと言語を重ねる。

感覚的な「二」を織りなす「一」は

実は「四」の中の「二」の「一」であり

「四」は「八」である

八項は関係であり、関係は項である

分かれることがつながることであり

つながることは分かれることである

ある「項」を、区切り出している関係の動き方は、どういうパターンを描いているのか?

この問いに、仮に意識的な言語で答えることができるようになるとき、私たちはベイトソン級の精神を発生させることができるのかもしれない。

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。