「笑い声」から「籠」へ、一方だけを選ばない叡智 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(36_『神話論理2 蜜から灰へ』-10)

二項対立は予めあるものであり、予めないものである。

分けることと分けないこととを分けることなく。

分けることと分けないこととを分けないこともなく。

分けないでもなく。

分けずに分けつつ、分けつつ分けず。

「分ける」と言うから「分けない」ということが出てくる。

「分けない」と言うから「分ける」ということが出てくる。

そして「出てくる」というから、内/外の区別ができる。

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第36回目です。いまは第二巻を読んでいるところです。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

振動が二極あるいは二辺を析出する

分節と無分節が、分節するでもなく無分節であるでもなく。

分離と結合が、分離しつつ結合しつつ分離しつつ結合しつつ。

このように言われても意味不明であるが、強いてイメージに置き換えてみるならばこれは振動である。

振動。

振動は振れ幅を示す。

振れ幅は、最大値と最小値を持つ。

*

「振動」のようなコトバがポンと出てくると、「世界はすべて波動であり、宇宙の本質は波動なのだ!振動する波動からすべてが始まった。すべての起源は振動である!」・・・と言ってみたくなるところであるが、そう簡単に、謎に答える言葉の言い換え先を一点に固定することはできない。

振動「する」と言った瞬間に、振動「しない」が出てくる。

そうするとまたぞろぞろと難問が生成されてくる。

世界が振動であるとして、では振動「する」ようになる前、振動していない時には、その前世界はどういう感じだったのか?

振動「しない」全世界が振動「する」ように切り替わったのはいったいどうしてか?

二つに分けて、どちらか一方を選ぶやいなや、他方が主張する。

ニ辺を離れる

二つに分けること。

二つに分けられたもののうちの一方だけを選ぶこと。

どうやらこのことが、人間の思考を、「心」を自在に動けるようにする一方、こんがらがった迷宮に迷い込ませることにもなっている。

何と何を分けたら良いのか?!

分けた後、どちらを選べば良いのか?!

分けた後、一方を選びたいのに、他方を強引に選ばされている!(例えば生/死!)

こういうことが人を苦しめ悩ませるわけであるが、その苦しみから解き放たれる方法として仏教で考えられてきたことが「ニ辺」を離れるということであった。

ニ辺を離れる。つまり二つに分けて、そのどちらか一方だけを好み他方を嫌い、一方だけを求め他方を厭い、一方だけに永久に密着執着することがないように。

ここで人間にとって難しいのは次の点である。

即ち、人間が人間としてひとつの生命体として生きており死んでいない限り「1.二つに分けること」を止めることはできない。

生/死を分けること、自/他を分けることは、人間が存在しないではないことと不可分である。

人間は「二つに分ける」ことを止めることはできない。

*

しかし幸いなことに、人間は「二つに分けられたもののうちの一方だけを選ぶこと」を止めてみることができる。

二つに分けるとして、Aと非Aを分けたとして、しかしAだけを選び続けることもなく、非Aだけを選び続けることもなく。Aを選んだり非Aを選んだり、Aでもなく非Aでもなく、Aか非Aか「不可得」な状態に曖昧なまま宙ぶらりんになる。

曖昧で宙ぶらりん、などというと、素朴な常識の観点からすると何か「悪いこと(良いことではないこと)」のように思われているが、実はこの曖昧な宙ぶらりんこそ、人類の知性、その思考の可能性を限りなく開き続ける基本的なアルゴリズムなのである。

そしてレヴィ=ストロース氏が分析する神話の論理も、空海が描き出す曼荼羅の分節生成システムも、いずれもこの人類の知性の基本的なアルゴリズムをとらえたものである。即ち、レヴィ=ストロース氏においては曖昧で中間的で両義的な媒介項ということがキーワードになり、弘法大師においては「不可得」がキーワードになる。

二つに分けられたもののうちの一方だけを選ぶことを止める

さて、振動か、振動でないか。

振動 / 非-振動

振動が振動するというのもまた「振動することΔ2」と「振動しないことΔ1」を区別した二項関係に依る。このΔ1とΔ2二項関係は、下図における「振動するでもなく振動しないでもないことβ1」を一方の極とする両義的媒介項のペア(下図の場合は、β1とβ4のペアと、β1とβ2のペア)が、β1を介して一つに結びついたところに現れる。

そしてβ1とβ4のペアとβ1とβ2のペアが結合するということは、β2とβ3、β3とβ4のペアもまた結合し、四つのβ項がぐるりと円環を描くように結びつきつつ四つに分かれ、四つに分かれつつ一つの輪として結びついていることによる。

図1における「振動することΔ2」は、「β1」と「β2」のあいだ、β1とβ2が動き回り、両者が分離したかと思えば結合し・結合したかと思えば分離するように動くことによって、その姿を現す。

β1とβ2がΔ2を出現させる、その具体例をみてみよう。例えば『神話論理2 蜜から灰へ』第三部「八月は四旬節」p.313に紹介されている神話M277である。これは三枚のお札のような「山姥から逃げる」話である。

青年が小川の岸で釣りをしていると、人喰い山姥が突然現れた。

山姥は水に映った青年の影をみて、この影を網で捕まえようとした。

影を捉えようと必死になる姿を見て、青年は思わず笑ってしまい、隠れ場所がバレてしまった。

山姥はスズメバチと毒アリをつかって、青年を隠れ場所から追い出し、網に入れて、持ち帰った。食べるためである。

*

山姥の娘が、青年を可哀想に思い、網から出してやった。

青年は山姥を宥めようと、「籠」をいくつも編む。

籠はたちまち動物に変身し、山姥はそれを貪り喰った。

青年は大量の魚をとり、山姥がそれを食べているすきに逃げ出した。

山姥は鳥に変身し追ってくる。

ミツバチ取りの猿が、青年を壺の中に隠してくれた。

山姥をやり過ごした青年が逃げていると、今度は蛇が青年を食べようとしたが、ワライハヤブサという鳥が救ってくれた。最後はコウノトリが青年を運び、彼の村の近くに降ろしてくれた。

青年はすっかり年をとって髪が白くなっていたが、青年の母親はすぐに彼が息子だとわかった。

登場人物はまず二人、「青年」と「山姥」である。

仮にこの二人に注目してβ脈動とΔ項の関係を描いてみよう。

まず、もともと分離し別々だった「青年(β1)」と「山姥(β2)」が「小川の岸」で突如遭遇し急接近する。「小川の岸」というのは、陸界と水界、人間が息をして生きることができる世界とそうでない世界との境界領域(どちらでもあってどちらでもない)である。ついでに「釣り」もまたこの両界のあいだに通路を開くことである。河岸で釣りをしている青年は、通常の人間、人間ではないものとはっきり分けられたΔ的な人間ではなく、β化した人間である。

そして山姥もまた、「人喰い」であるという点で、Δ人間(食べる者)とΔ食べられる物(人間ではないもの)のはっきりとした区別を曖昧にする中間的な存在、β項である。

β山姥は、最初はβ青年の「影」の方を捕まえようとする。

急接近しつつも、結合に失敗するのである。山姥が「青年そのものであり、青年そのものではない」彼の影を追いかけることで、速やかに結合するかに思われた山姥と青年は、しばしまた分離される。「影」は、青年である/青年でない、という対立関係に対して、そのどちらでもあってどちらでもないという中間的で曖昧なβ項である。

しかしここで、青年が「笑い声」を発してしまう。笑い声は青年と山姥を分離していた空間を飛び越えて両者を結合してしまう。声は分離しながら結合する、分離と結合の区別を曖昧にするβ項といえよう。

こうして青年はまんまと網に入れられて山姥に持ち帰られ「食べられる」ことになる。分離していたβ青年とβ山姥が過度に結合するに至る。

*

ところが、この結合は再び分離へと転じる。

山姥の娘が、つまり山姥と「同じであるが異なる、異なるが同じ」存在が、青年を網から逃す。そして青年は「籠」を作り始める。

籠とか網というのは、麺類の「湯ぎり」をイメージしていただくとわかるように、鍋の中の「熱湯」と「麺」のように”渾然一体に結合している二項を分離する”道具である。

籠は、水や空気は通すが、麺や動物は通さない。

籠は、「通すもの」でもあり「通さないもの」でもある。

大きいものは通さず、小さいものは通す「籠」は、ごちゃ混ぜに結合していたものを条件によって分離する。

* *

ここで先ほどの「笑い声」と「籠」が逆に対立していることに注目しよう。

笑い声は、分離しているところを結合する。分離から結合へ。

籠は、結合しているところを分離する。結合から分離へ。

この分離的媒介項である籠と山姥が過度に結合している(貪り食っている)あいだに、青年は山姥から見事に分離する。

山姥は青年を追いかけるが、青年は次から次へと媒介者(蜂蜜取りの猿、コウノトリ)たちの助けを借りて逃げつづけ、最終的な分離へと至る。ちなみに、蜂蜜取りの猿、コウノトリが何を媒介しているかと言えば、どちらも背の高い樹木に関わる。樹木は天/地の区別という経験的に対立する二極のあいだの通路であり、蜂蜜を取る猿や、高木の上に降り立つコウノトリは、人間に比べると「半分」天の方にシフトした器用な媒介者である。

おもしろいのは最後の一節。青年の髪が真っ白になっている、つまり不思議な空間であっという間に時間が流れ、青年が浦島太郎的に年老いたらしいのであるが、それでも青年の母親は、彼が息子であることを見抜く。

青年は、もともと家を出た時とは異なった別の姿に”変身”してしまったわけだが、それでも母親は彼が同じ変わらぬ息子だとわかる。長い旅から帰ってきた息子は、以前とは異なるが同じ、同じだが異なる。

この神話では、抽象的に言えば

分離 / 結合

同一性 / 差異

といった二項対立関係の両極のあいだを、一方から他方へ、他方から一方へと動き回る「振幅」を描くような動き(振動することΔ2)が描き出されている。分離と結合、同一性と差異の分離が経験的で感覚的で感情に満ち溢れた「β1」と「β2」の物語でもってイメージできる。

二項関係をダイナミックに記述する

魚 と プレヤデス

上に引用した神話のすこし手前『神話論理2 蜜から灰へ』のp.302でレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「M134では、主人公の内臓が取り出されることにより、プレヤデス星団が(空に)現れ、魚が(水中に)現れる。M136(および基準神話M1)では、水生植物が、内臓が取り出された結果として(水面に)現れる。これらの変身の背後に、二重の対立軸が認められる。第一は上と下である。星は上、「上空」にであり、水生植物は下、「水面」に漂う。第二は含むものと含まれるものであって、水は魚を含んでおり、スイカは(そして一般的に言って、乾季の果実と野菜は)水を含んでいる。」

主人公から内臓が取り出される!

いきなり何事かと思われるかもしれないが、ご安心を。

”分離していること(1)と、分離していないこと(2)を最大値と最小値としてとる振れ幅を示す振動”のことを抽象的に語ってもよくわからなくなるだろう、というのが神話の思考である。ここで「内臓を取り出された主人公」と「主人公から取り出された内臓」のペアは、この”分離していること(1)と分離していないこと(2)を最大値と最小値としてとる振れ幅を示す振動”のことをいわば象徴している。

この「主人公から内臓が取り出されること(=”分離していること(1)と分離していないこと(2)を最大値と最小値としてとる振れ幅を示す振動”)」が振動することによって、空中と水中がその最大値と最小値として析出される=定義される。

空中/水中の対立

そして、空中に包まれたものとしてのプレヤデスと水中に包まれたものとしての「魚」の対立

少し抽象的に言い換えると

上と下

含むものと含まれるもの

この対立。この二つの対立軸が重なり合っていることをレヴィ=ストロース氏は指摘する。

二重の対立軸。

第一の対立軸は 上 / 下 の対立。

第二の対立軸は 含むもの / 含まれるもの の対立である。

上 / 下

含むもの / 含まれるもの

ここで例えば「水」は、「魚」に対しては「含むもの」であるが、「スイカ」に対しては「含ま”れる”もの」である。

含むもの / 含まれるもの

|| ||

スイカ / 水

水 / 魚

同じ「水」が、魚と対立する限りでは「含むもの」の極に現れ、スイカと対立する限りでは「含まれるもの」の極に現れる。

つまり、水なるものは、他と無関係にいつでもどもでも誰にとっても永久に「含むもの」である、などということはなく。

また、水なるものが、他と無関係にいつでもどこでも誰にとっても永久に「含まれるもの」である、などということもない。

含むものであることは、水それ自体の即自的な属性ではない。

含まれれるものであるということも、水それ自体の即自的な属性ではない。

水とは「 」である?

水というものは、組む相手次第で、「含むものでもあれば、含まれるものでもある」。水それ自体が即自的に含むものか含まれるものかどちらかという問いには答えようがない。どちらか不可得である。

水は、「含むもの/含まれるもの」の二項対立に対して、中間的で、両義的(対立するペアのどちらでもあるということ)、媒介的な位置を占める。

「空」は含むもの?

含むもの / 含まれるもの の区別と言えば、宗教学者の正木晃氏が『現代語訳 理趣経』の解説に次のように書かれている。

「「無」は、とにかく「なにかが無い」ことを意味しています。それに対して「空」は[…]「有るはずのものが無い」ことを意味しています。わかりやすい例をあげれば[…]容器はあるのに、中身がない状態が「空」です。さらに、中身だけでなくて、容器そのものが有るのか無いのか、はっきりしない場合も、「空」という言葉が使われます。なぜかというと、ブッダがこの世の森羅万象は、有るのか無いのかわからないくらい、薄っぺらな容器にすぎないと見抜いたからです」

「無」と「空」の区別、対立、二項対立に注目しよう。

「無」は「なにかが無い」。つまり、

有/無

の二項対立をまず区切った上で、その片方を選んでいる。

*

それに対して、「空」は「有るはずのものが無い」。これは

有/無

の二項対立を区切ったのに、どちらか一方を選べないということである。ここで正木氏はおもしろい比喩で解説をされている。容器の中身が有/無どちらかよくわからない。そしてさらに「容器そのものが有るのか無いのか、はっきりしない」とくる。

中身があるか無いかはよくわからないが、中身を入れておく「容器」は「有る」となってしまうと、中身は「空」ではなく、有/無の一極「無」の方に変換されてしまう。そこで容器もまた「有るのか無いのか、はっきりしない」と「空」に持っていく必要がある。

”と” で ”と” の手前を記述する

何かと何かを対立させて、どちらが上か、どちらが下か、と考える。あるいは、何かと何かをもってきて、どちらがどちらを包んでいるのか(どちらがどちらに属しているのか)と考える。俺のものは俺のもの(属す)、お前のものも俺のもの。あいつは金持ち(年収「上」お金に包まれる)ワタシは貧乏(年収「下」お金に包まれない)。こういう上/下、包む/包まれるを分けようとするアタマの使い方は私たちをして何事かへ好き嫌いの両方での執着を強い、苦しめる。

上/下

包む/包まれる

この対立は、身体的に、感覚的に、経験的に、あらかじめ厳然と分けられて互いに混じり合わないようになっていることのように感じられる。身体は呼吸ひとつするだけで、即、内/外を、つまり包まれるものと包むものとを分けて、分けたままにしようとするし、地球の重力は上/下の対立を揺るぎないものとして経験させる。

ある/ない

増える/増えない

衰える/衰えない

原因/結果

自分/自分以外

このような経験的に、感覚的に、身体的に、ごく基本的な対立する二極のペアをいくつも集めては、そこに「自分」と「自分以外」の区別を持ち出して、「自分は、ある/ないのどちらか…」式の分節を、したくもないのにしてしまうことが私たちの苦しみの源でもあり、楽しみの源でもあり。悲しみの源でもあり、喜びの源でもあり。

*

ここにもまた二極が現れる。

苦/楽

悲/喜

話がややこしくなるので、「プレヤデスと魚」にしよう。

プレヤデス/魚のような二極であれ、わたしたちを日々執着させ迷わせるあれこれの対立する二極であれ、その両極にあるモノは、それはもともとそれ自体としてしっかりかっちり確かに「ある」ものなのか、それとも何らかの経緯で仮にそうなっているような感じに感じられるだけのことなのか。

私たちの言葉は、通常端的に「まず魚というものがあって」「まずプレヤデスというものがあって」という具合に、あらゆるものが端的にポンと転がっているようなところから話を始めざるを得ない。これは止むを得ないことである。人間が、同時に複数の口蓋の形を取ることができない(つまり「あ」と発声しながら、同時に「ん」と発声できないということ)以上、まず端的に一つの項をぽんと出さずには済まされない。

ところが、この魚でもプレヤデスでも、ありとあらゆる項は、端的にそれ自体として孤立自存するものではなく、「それではない項」と区切られていないところから区切られ、分かれていないところから分けられる限りで「その項」として切り取られてくる。この分離、未分離からの分離、未分離から分離への転換が、ありとあらゆる項”と”項の関係について語りうることの手前ですでに動いている。

そしてこの未分離から分離への転換を、それ自体が分離されたもの(分離され終わったものたちの線形配列)である言語によって表現してみようというのが、神話的思考のおもしろいところなのである。

「〜と〜」 / 「〜から〜へ」

「〜と〜」 から 「〜から〜へ」 へ

* *

神話は、あらゆる二項対立の手前に「”分離していること(1)と分離していないこと(2)を最大値と最小値としてとる振れ幅を示す振動”」の姿を浮かび上がらせようとする。

* * *

神話は、二項対立の起源、対立する二極のうちの一方の極に配置されたある項の起源を語るという筋書きをとることがあるが、この「起源」こそ、分節か未分節か不可得(捉えようがない)な領域に囲いが建てられ、一方通行の門が建てられ、その中に「同じだが異なる・異なるが同じ」を自在に分けたり繋いだりできる部分領域が確保されたということである。

振れ幅を示す振動は、回転運動を示す「円環」として象徴される(下図でいえば最少四つのβが織りなすあるβ”から”他のβ”へ”の移動と結合と分離、で表現される運動)。

そして、何かと何かが同じだとか違うとか、属するとか属さないとか、上とか下とか言えている状態は、一直線に並んだ項たちで表現される(下図でいえば、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δが一直線に並んでいるものあれこれ)。

神話は、日常の言語と寸分違わぬ「Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ」を使って、これをぐるぐると巻き取る動きを演じながら「βからβ'へ」の円環をシミュレートしようとする。

そう言うわけで、『神話論理』の第二巻のタイトルは「蜜から灰へ」なのである。「蜜」や「灰」よりもまず「から」と「へ」に注目すべきである。

「と」は、Δ線形配列を生み出す。

「と」は、Δ四項関係を一列に連ねていく。

それに対して、「〜から〜へ」は、このΔの直線、Δの一列を、ぐるりと円環に巻き取る。

三項関係が「はじまり」ではない

二項対立を分けるのは止むを得ないとして、分けられた二極のどちらか一方だけを選んでそこに執着しようとするから困ったことが起きる。

そこで「ニ辺を離れる」思考が求められる。

ニ辺を離れる最初のステップが、ニ辺のどちらでもあってどちらでもない、曖昧で中間的で両義的な事柄のことを考える、ということになる。

ここで両義的媒介項がフォーカスされることになる。

それでは、両義的媒介項こそが、何か人類の思考の全ての謎を解く鍵なのだろうか?!

*

対立する二項と、その二項のどちらでもあってどちらでもない両義的な項。

( ) < ((((( ))))) > ( )

なるほど、この三項関係からわたしたち人間の意味ある言葉というものが組み立てられているのか!!!

と納得してみたくなるところであるが、まだ先がある。

先ほどの、「含むもの」「含まれるもの」の対立に対する第三の両義的な項は「水」であった。この「水」、経験的に手で触れたり、目で見たり、ごくごくと飲んだりできる「水」であれば、それは例えば、「火」と対立する。

水を蒸発させて乾かしてしまう火。

あるいは水によって消される火。

もちろん、火以外でも、水と対立するものを考えることができる。例えば、空でも、陸でも、風でもいい。

水でもなんでも、ある二項対立の中間に第三の媒介項として置かれる項もまた、それ自体がある感覚的で経験的な二項対立の一方の極を成している。

*

四項関係も「はじまり」ではない

つまり三項の関係を作ることができるためには、じつはもう一つの項が必要であり、ここに合計四つの両義的媒介項があることになる。

なるほど、この四項関係からわたしたち人間の意味ある言葉というものが組み立てられているのか!!!

と納得してみたくなるところであるが!!

まだ先がある。

実は、四項関係だけでは、なかなかうまくいかない。四項関係は容易に固まってしまうのである。つまり四つ全てが二項対立の両極の位置にしっかりと収まってしまって、中間領域でどちらか不可得のまま振動状態に入ることがなくなってしまうのである。

下記の図式で無理に説明すれば、

( ) =/= ( )

|| ||

/ /

|| ||

( ) =/= ( )

( )が四つの項である。きっちり四隅に収まって、「もう動きませんよ」という姿をしている。

=/=が、二つの項を別々のこととして分けながらも、ペアに繋ぎ合わせる「分けつつ、つなぐ」動きを表している。この「分けつつつなぐ」動きというか作用というか機能というか、これが自在に動き回り、「何と何を分けつつついないでも良い」という状態になっていることこそが、人間の言葉の意味するということの自在さを、つまりたった一つの記号で、複数の意味を、幾つもの意味を意味するということを可能にしている。

C.S.パースの用語を借りて、一義的なものへと収斂する「イコン」および「インデックス」と、多義的なことへと広がる「シンボル(象徴)」との違い、といってみてもよろしいかもしれない。

( ) =/= ( )

|| ||

/ /

|| ||

( ) =/= ( )

四項関係は、一義的な信号へ、インデックスに、イコンになる。

赤 / 青

|| ||

止まれ / 進め

もちろん、四項関係がインデックスなること自体はまったく構わない、というか「ぜひなってください、そうでないと道も歩けませんよ」という話である。あるいは動物も、イコンやインデックスとしての一義的な記号なら、その意味を理解することができているようだ。メダカのような小さな魚でも、いつも飼育している人間が水槽に近づけば、餌をもらえるものと思ってこちらに集まってくる。

「遠くから接近してきて止まる大きな塊」=「エサの粉が出てくるやつ」

という感じだろう。

人間もまた、その身体も、その物質的な日常世界も、ほぼインデックスでもって「わかる」ことができる。

*

これに対して「シンボル」というは、「林檎は愛の象徴である」というような話である。おなじ「林檎」なるものが、同時に「愛」の象徴にもなれば、「欲望」の象徴にもなったりする。シンボルとしての林檎の意味は多義的である。

意味を定める

「予め定まった」意味

「まさに定められつつある」意味

人間は、新しい記号を、新しい言葉を、既知の言葉の新しい意味を、自在につくることができる。これがどうやら人間という動物が、熱帯から北極圏まで、さまざまな異なる環境に適応して生活できることの根源にある力であるらしい。はじめての状況で、いままで経験したことがないところで、それまでの手持ちのインデックス化していた道具や言葉を転用・流用・積極的誤用し(ブリコラージュ)一時的にシンボル状態にする。そしてそこから、新たなインデックス的記号を得る。新しい環境を意味ある世界として分節する、新たな言葉をセットアップできるのである。

多義的な言葉において、先ほどの四項関係の図に描いた「=/=」が、二つの項を別々のこととして分けながらもペアに繋ぎ合わせる「分けつつ、つなぐ」動きが、いままさに動いている様を感じることができるようになる。

*

イコン的インデックス的記号を、ふとしたときにシンボルとして多義性のうちに泳がせ、そしてそこから、新たなインデックス的記号を発生させ、インデックス的記号の体系の中に新たな記号を加える。

*

◯=◯

第一住心風のイコンだったりインデックスだったりを、第二住心、第三住心風に、その重ね合わせの向きを変えることもできる四項関係に展開する。

◯/◯

||

◯/◯

四項の関係を分けつつ結ぶ動き、=/=の分けたり繋いだりする振動数を高める。

◯ =/= ◯

|| ||

/ /

|| ||

◯ =/= ◯

そうして=/=の振動の振幅がクリアに見え始め、◯のような項の実体性が薄らいで、そのはっきりとした輪郭は朧げになる。そして=/=の脈動が全面に際立つ。

( ) =/= ( )

|| ||

/ /

|| ||

( ) =/= ( )

そうしてさらにさらに、=/=、分けつつつなぐの脈動そのものが振動する波のパターン、波紋のようなものとして、ますますクリアに細かく見えるようになる。

この時、不意に八項関係が見えてくる。

いや、八「項」関係とは言わないほうが良いのかもしれない。

八「振動」関係、と言った方がよいかもしれない。

八項関係はなにやら本質的な気配が・・?!

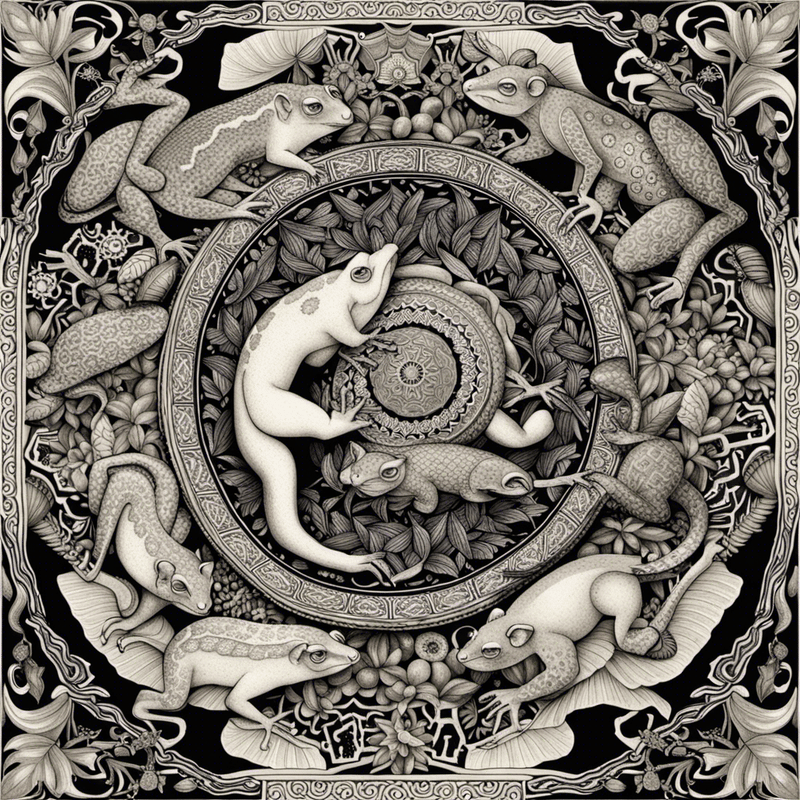

言葉では表現しにくいので、AIの力を借りて画像で解説してみよう。

まずこういう感じ、何だか不可得な不気味なものが蠢く。

そこからだんだんたがいの区別がはっきりと際立ちはじめ「項」が輪郭を獲得する。生成が存在に、というやつである。

さらに、項たちが、存在がすっきりと並び始め

いつの間にか、振動していたということがよくわからなくなる。

表面は形ある項たちで、生成ではない存在で満たされ始め。

いつしか曼荼羅的な円形構造、つまり振動が時系列の直線ではなく、回転する点としてぐるぐる回っていた構造が、見えなくなっていく。

そして、Δ線形配列の世界へ。始端と終端がある、二項対立だけの世界へ。

どれも実に美しい。「最後の一枚」の向こうに、「最初の一枚」までの全ての無数の層(二次元でいえば)を重ねて幻視できるようだと、さらに美しい。

*

四項関係だけだと、私たちのシンボル化能力、インデックスをブリコラージュしてシンボルに変成させることができる余地が、隙間が、振れ幅が、見えなくなってしまうのである。

四項関係を分けつつつなぎ、四項の関係として関係づけるためにこそ、この四項のあいだ、中間の位置を占める、両義的で媒介的な動き回る項たちの姿で象徴される=シンボル化される、「=/=」じたい、振動することそれ自体の四つセットが、表面に見える四項関係の向こうで、奥で、振動していることをありありと見なければならない。

なるほど、この八項関係からわたしたち人間の意味ある言葉というものが組み立てられているのか!!!

と納得してみたくなる。いや、もうここで納得すれば良いではないか、ここで納得してもバチは当たらないんじゃないか、と思うが、まだである。

まだ先がある。

八項関係が「はじまり」でもない

ここで、

順序関係を持ち込んではいけない。

因果関係を持ち込んではいけない。

前後関係を持ち込んではいけない。

二項関係を持ち込んではいけない。

なるほど、この八項関係からわたしたち人間の意味ある言葉というものが組み立てられているのか!!!

何気なく最初に書いてしまったので、そのまま繰り返し引っ張り出してきているこの一文だが、「〜〜から◯◯が、組み立てられている」という言い方になっている。

原料と産物

部品と製品

部分と全体

ここにも二項対立が区切られている。

「意味するということはダイナミックな二項対立関係の生滅する動きなのだ」というような話もまた、意味ある言葉、二項対立関係の対立関係があるからこそ、そのように言えている、見えている。

二項対立関係を用いて、二項対立関係からなるシステムを説明しよとすると、八項関係が出てくる。これがポイントである。

感覚的で経験的な区別(二項対立関係)を「概念の道具」として「抽象的観念」を二項対立関係に分節し、その項たちを線形に配列して、言語的な記述、語りを生成していく。そしてレヴィ=ストロース氏の「神話」は、まさにそういうことなのだ。

生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。

八項関係から二項対立関係が生まれた、のではない。

八項関係は、物事の根本的な原因のようなものではない。

*

実体化した項への妄執を少しづつ剥がしていく実践をしようと思うと、固まった二項関係にまず気づくこと、そこから四項関係に入り、そうして八項関係へ、という『秘密曼荼羅十住心論』や『秘蔵宝鑰』に描かれたような修行の道を歩むことになる。この道を歩んでいる途上では、二から四へ、四から八へ、という順序関係、前後関係があるように見えるし、見えて良い。

人間が、人間の「心」でもって、つまり二項対立関係を分けつつつなぐ力を駆使して、心で生じていることを、二項対立関係の対立関係が分かれつつ結びつく様を、観察し、言語化しようとすると、その極みに八項関係が結ばれる。

人間の心は、二つに分けることから始まらざるを得ない。そこから始めて、その二つに分けられたもののどちらか一方だけに執着して困ることから離れ、さらには二つに分けることを自在に織りなす自由を得ることもできる。

そして迷うのも言葉、迷いから離れるのも言葉、自由をもたらすのもまた言葉である。

二項関係の言葉で思考するか。

四項関係の言葉で思考するか。

八項関係の言葉で思考するか。

…

つづく

>つづきはこちら↓

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。