『神話論理』第三巻のはじまり〜二極を区切り出す振幅とその収束 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(50_『神話論理3 食卓作法の起源』-1)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第50回目です。

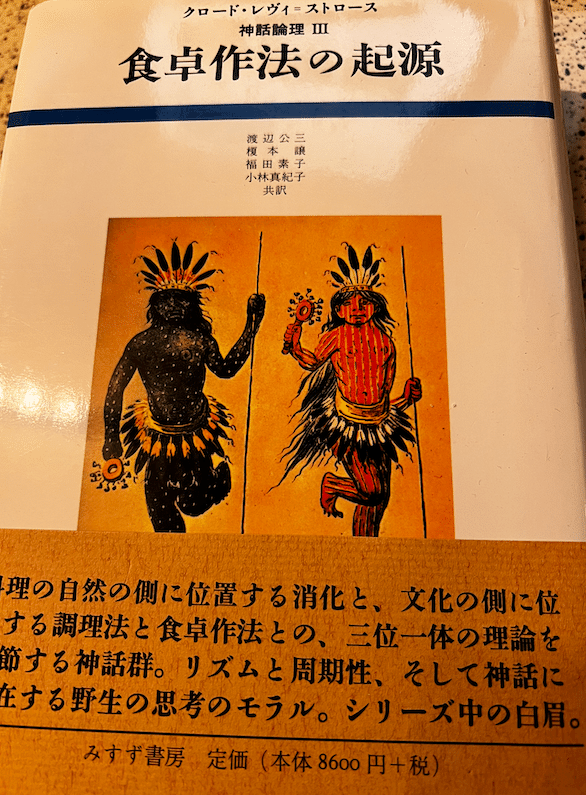

50回目にして、ついに『神話論理』の三冊目『神話論理3 食卓作法の起源』に辿り着きました。

これまでの記事は下記のマガジンでまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

空間的な対立/時間的な対立

『神話論理3 食卓作法の起源』の冒頭「序」においてレヴィ=ストロース氏はこの第三冊目の主題を明らかにする。

「これまで検討してきた神話は、高低、天と地、太陽と人間たちといった空間的な対立を使っていたが、北アメリカとの対比に適した南アメリカ神話は、遅いと速い、同じ長さの持続と異なった長さの持続、昼と夜、といった時間的な対立をとりわけ使うのである。」

対立、特に感覚的な対立を用いて、諸概念の対立関係の対立関係を発生させる動的システムを駆動するのが神話の思考、野生の思考であるが、実際にどのような感覚的な対立を利用するのかで多様なパターンが展開する。

空間的な対立 二つの位置

ある神話群では高/低、天/地のような、隔てられ、分離されつつ、互いに”他方ではない”という資格でペアになっている二地点の対立が用いられる。

この二地点の対立は、それぞれの場所、「天なるところ」「地なるところ」がそれぞれそれとして確かに定まって(静的に)存在するという感じを醸し出しやすい。

この静けさというか安定性は、概念の対立関係の対立関係をダイナミックに発生させるサイクルにとっては重たいものといえるかもしれない。

そうであるからして、高/低、天/地のような空間的対立を利用する場合、神話の思考は、この二極の間をこちらからあちらへ、あちらからこちらへと激しく動き回る項を連れてくることになる。木を登り降りする人であったり、星になって地上から天に昇ったかと思えば隕石を降らせたりする者であったりが、この静的な二極の間でダイナミックな振動状態を確保しようとする。

この静的な二極のあいだで振動する項たちの動き回りこそが、諸概念の対立関係の対立関係を生成・発生・創発させる。

*

時間的対立は、二つの動き方の対立である

このような空間的な対立に対して、『神話論理3 食卓作法の起源』では、時間的な対立を利用する神話が分析される。

時間的な対立では、対立する二者が、それぞれはじめから動いている。

例えば「遅いと速い」では、速度はちがうものの、どちらも動いている。

例えば「昼と夜」もまた、昼から夜へ、夜から昼へと、絶えず交代する運動が反復されている。

静的ではなく動的である必要がある神話論理の二項対立関係を語り出す上で、時間的な対立は好都合である。

*

神話は、静止した二項対立関係の組み合わせではない。

神話は、他でもない、対立する二項をそれぞれ動的な振幅の最大値と最小値のようなものとして、絶えず、不断に、示現させ続ける動きである。

神話は、項を生成したいのである。

死と対立する”生”という項でも、野生の動物と対立する"人間”という項でも、食べられないものに対立する"食べられるもの”という項でも、あれもこれも、およそ私たちが言葉で呼んだり手に取ったりイメージできたりするありとあらゆる「それではないなにかと区別されるなにか」は、ここでいう”項”である。

項は、所与ではない。

項は、あらかじめ、それ自体として、自性によって、存在するわけではない。

項が項として、私たち人類の「心」に浮かび上がるのは、ある振幅を描く脈動が、動いているからである。

『神話論理3 食卓作法の起源』でレヴィ=ストロース氏が分析する神話は、まさにこの振幅を描く動きが動く様を、言語でもって語ろうとした神話たちである。

脈動を言語化する

残念なことに、私たち人間の言語は、声になって口から発せられる時には、必ず時間軸上に一列に並ぶ線形な、リニアな、ひとつひとつの語たちの列になる。

私たちの口は、同時に複数の語を発することはできない。

試しに「あ」と「うん」を同時に発声してみていただけるとわかるだろう。

模式的に描くと、下記のような体裁になるのが、語られた言葉、空気振動に変換された言葉、つまり他者の耳へと伝達され、聞かれることができる言葉の姿である。

Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ

ところが!

神話の思考は、下記のような、Δ二項の対立関係の対立関係と、それを分離しつつバラバラにならないように結び合わせているβ二項関係の対立関係を浮かび上がらせる”振動”に他ならない。

この動いている多次元の構造体をΔ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δという線上に写像しつつ、束の間、静態にピン留めしておくのが、声、口から発せられ、耳を振動させる、コミュニケーションのための言語に託された、神話の語りである。

図解すると、例えば、こんな感じ↓だったり、

あるいはこんな感じ↓、だったりする。

これ↑を、

Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ

に変換してしまうのだから「情報が失われすぎだろう」という感じがする。

もちろん、この情報が失われるということは、システムを環境から区別する鍵であり、悪いことではない。いいことづくめでもないが、悪くもない。よいもわるいもない。

構造をどうイメージするか

同一の形式を保っているように見えるものは、静的に見える。

レヴィ=ストロース氏の神話論理は「構造主義」と呼ばれるのであるが、この「構造」という言葉から何をイメージするかがけっこう難しい。

一般的には「構造」という語で、なにかがっちりと固まった形式のようなものが静止して定まってあることをイメージすることもできるのであるが、神話の論理のアルゴリズムとしての”構造”は、そういうものではない。

神話における”構造”は、あくまでも「変形」を引き起こす動きである。

形を”変える”その変身、変容、変化、組み換えの動きである。

この動き方がランダムではなく、ある法則というかパターンを示しているという点で”構造”と呼びうるのである。

ちょうど『神話論理3 食卓作法の起源』の冒頭、レヴィ=ストロース氏がこの「変形」ということについて書かれている。

「たがいに似通った挿話は、当初そうみえるほど画一的なものではないことに気づかされる。[…]系列をなしているかに見える物語は、他の神話によって生成された変形の極限値を反映してはいるものの、その変形自体はつぎつぎに現れるにしたがって当初の民族誌的な参照枠からは遠ざかりつつ、構造的な特性を徐々に減衰させてゆくのである。最後には衰弱した形式が残留エネルギーの座として存続し、このエネルギーによって形式が一定の回数反復することにはなるが、それが限りなく続くわけではない。」

ある神話の語りに見られる、安定して確かにそれ自体としてあるかのように見える"形式"や”構造的な特性”は、ある神話の語りにおいてダイナミックに振動した二項対立関係の対立関係の対立関係から「生成」されたひとつの「極値」のようなものである。

あちらで分離しこちらで結合し

『神話論理3 食卓作法の起源』の序文から、レヴィ=ストロース氏は第三巻の基準神話「M354 トゥクナ 狩人モンマネキとその妻たち」を紹介する。

「基準神話に選ばれたトゥクナの神話では、ふたつに分断された人間の妻が、夫の背に張り付くことで部分的に生きつづけているという挿話が目立っている。」

妻が二つに分断されて、それでも生きていて、夫に張り付く??

これだけお読みになると、何のことだかわからないと思うが、とりあえず気にせず先に進んでいただきたい。

*

この神話の主人公、モンマネキという名の狩人は五回の結婚を繰り返す。

最初はカエルが変身した娘と、二番目にアラパソ鳥の娘と、三番目にミミズの娘と、四番目にコンゴウインコの娘と、そして五番目に同じ村出身の人間の娘と、次々と結婚する。

最初の結婚から最後の結婚へ、順番に遠い存在から近い存在へと結婚相手が切り替わってくる。

* *

この五人目の妻が「人間」だからといって甘く見てはいけない。

五人目の妻は、なんと上半身と下半身を分離し、下半身は河岸に置いておいて、その肉の匂いで魚たちを誘き寄せ、上半身だけで水に潜ってその魚たち自由自在に獲ってくるというとてつもない能力を持っていた。

しかしある時、義母に上半身と下半身をつなぎ直すための取っ掛かりを捨てられてしまい、上下分離したままになってしまった。

困った妻は、上半身だけで木の上に昇り、下を通りがかった夫に飛びついてくっついたままになり、それからというもの夫の食べるものを口に入る手前で全部奪って食べてしまうようになる。

困った夫は…(以下略)といった話である。

この神話については次回の記事で詳しく分析してみよう。

◇ ◇

上半身と下半身を自在に分離したり繋ぎ直したりできるという、通常ではありえない過度な分離と結合の間の振動状態から、上下半身の過度な分離状態にピン留めされ、ここから転じて夫との過度な結合状態に転じ、そこからさらに上半身だけの妻が鳥に変身して夫のもとから飛び去る、という展開を見せる。

分離/結合の区別が未分離

↓

過度な分離

↓

過度な結合

↓

適度な分離

未分離から適度な分離へ、途中に過度な分離と過度な結合を経由して、二項対立関係をまだないところから発生させ、二極を際立たせるように振動させ、そして静かに安定させる。

レヴィ=ストロースは「序」を続ける。

カヌーにのった太陽と月の旅

「基準神話の最後の挿話が提起する問題を解決したあと、この神話でこの挿話におとらずつかみどころのない、もうひとつの挿話を取り上げる。すなわちカヌーの旅である。これは、カヌーに乗った旅人が、じっさいには舵取りの太陽と漕ぎ手の月であり、(同じ船に乗せることで)両者を近づけると同時に(いっぽうを舟の艪に、いっぽうを舟の舳先に位置づけることで)遠ざけているということをはっきりと表明しているギアナの神話が、意味を明らかにする助けとなる。近づけ遠ざけるとは、すなわち適切な距離におくことであり、昼と夜が規則的に交替するためにはこれらふたつの天体がとらなければならないへだたりなのである。」

基準神話の最後の挿話が提起する問題というのが、先ほどの上半身と下半身を過度に分離されつつ、夫と過度に結合する五番目の妻の話である。

この神話で主人公モンマネキが、家を出ていってしまった第四の妻コンゴウインコの娘を探しに行くためにカヌーを作り旅に出るというくだりがある。

このカヌーには艪と舳先にそれぞれ一人づつ、合計二人の人物が乗る。

この二人は、同じ一つのカヌーに乗っているという点でひとつになっているが、しかしあくまでもカヌーの前/後に分かれていて、両者の間には「へだたり」が保たれている。これをレヴィ=ストロース氏は「近づけ遠ざける」と表現する。

まさに二項対立関係をなす両極が、分離されつつ結合し、結合しつつ分離する、という分離と結合の対立のどちらでもあってどちらでもないというレンマの論理を用いなければ抽象的概念たちでもって記述することはできないような状態が、感覚的な対立の動きをつかって見事にモデル化されている。

*

カヌーにのった太陽と月の旅は、昼/夜の交代の規則性、すなわち時間の軸上での対立関係を問題にしている。レヴィ=ストロース氏は空間内の点と点の対立と、時間軸上にある対立とのちがいにフォーカスする。

「時間の軸は項のかたちで表象されるのではなく、それぞれのーより長いか短いかというー相対的な持続によって対立させることができ、異なった距離に置かれた諸項の関係の諸体系をなす間隔のタイプからなる軸だからである。[…]これらの神話はたんなる諸項のあいだの関係ではなく、諸項間の関係を作動させているのだ。」

空間的な軸においては、例えば上/下の対立は、上のある点と、下のある点、二点に配置された何らかの「項」によって表象された。

空間的な軸上の対立は二項の対立関係として表現された。

それに対して、時間的な軸においては対立するのは「項」ではなくて、諸項間の「間隔のタイプ」である。

オシロスコープ

「項」から「項間の間隔のタイプ」へ。

「項」を観測するのであれば、観測装置としてΔ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ式の線形配列でもなんとかならないことはなかったが、いまや「項間の間隔のタイプ」を観測しようと言うのである。

こうなると、振動する振動を振動したままピン留めするようにして観測する、観測装置が必要である。すなわち、電気電子工学で用いられるオシロスコープのような概念体系が必要になる。

「電子工学の用語を借りて言えば、われわれは南北両アメリカ大陸からもたらされた神話を比較するために、神話のサイクルの収束を緩めるリスクをあえて冒しながら、神話の場を走査する振幅を広げる必要に迫られたのである。」

「サイクルの収束を緩める」

「走査する振幅を広げる」

なんともわかりやすい(私にとっては)比喩である。

これを書いている私は、いまでこそ神話論理とか、弘法大師とかを読みつつあれこれ考えているものの、学生時代の5年間は高専(工業高等専門学校)の電気工学科で、日々オシロスコープで電子回路の波形を観測しては、「お〜!発振してる!!すごい高周波!」などと言いつつ、楽しんでいたという経歴の持ち主である。なので、このレヴィ=ストロース氏の表現はおもしろくて仕方がない。

・・ちなみに、私はレヴィ=ストロース氏の文献を読んだりしているが、いわゆる「文転」はできておらず、大学も工学系、大学院も工学系である。

そのような人間がなぜ、どうして神話論理に十住心論なのか?!と言えば、それはコンピュータによる自然言語処理の基礎の基礎を掘り下げすぎたということに尽きる。「コンピュータは言語の意味を理解することはできない」と言われる。ところで人間もまた言語の意味を理解できないことがある。特に”空気を読む”系の意味、文字通りではない意味を文脈によってみんなと同じように確定するという技はなかなか難しい(私にとっては)。言語が「意味する」ということを人間ならできるとして、これをコンピュータで処理するとして、そもそも「意味する」ってどういうこと??と。

ブラウン管方式のハイビジョンとか、すばらしい技術であった。

対立関係を組む二極の間の距離を行ったり来たりすることが「走査する」ということになる。

『神話論理3』では、この対立関係を組む二極の一方が南米に、一方が北米にあるという具合に、非常に遠く離れることになる。

遠くへだった二極のあいだを行ったり来たりするということは、すなわち走査線は幅の大きな振幅を描くことになる。下図でいうと、時間軸(t)が0が最大の振幅を示しており、時間(t)が増大するにつれて、振幅は小さくなっていく。

上の図でいうと、縦軸は振幅、横軸は時間である。時間の経過とともに、振幅が小さくなっていく。この振幅が小さくなっていくことを「収束」と呼ぶ。

この収束を「緩める」ということはつまり収束(振幅がゼロに向かう)するまでの時間tを長く長くとる、ということである。

そうして振幅を狭めることを急がずに、幅の広い振幅を描く振動状態(二極の間の行ったり来たり)を保つということである。そうすることで、分析は、遠くへだった二極の間の関係を関係づけることができるようになる。

ちなみにいずれその先で、振幅もまた時間をかけて収束へと向かうのであるが、その収束した先に、振幅の最大値と最小値の両極のどちらでもありどちらでもないような第三項、両義的媒介項が結ばれるのである。

つるんとしているとハイビジョンに見えるという。

振幅変調/周波数変調

レヴィ=ストロース氏の電気工学の比喩はつづく。

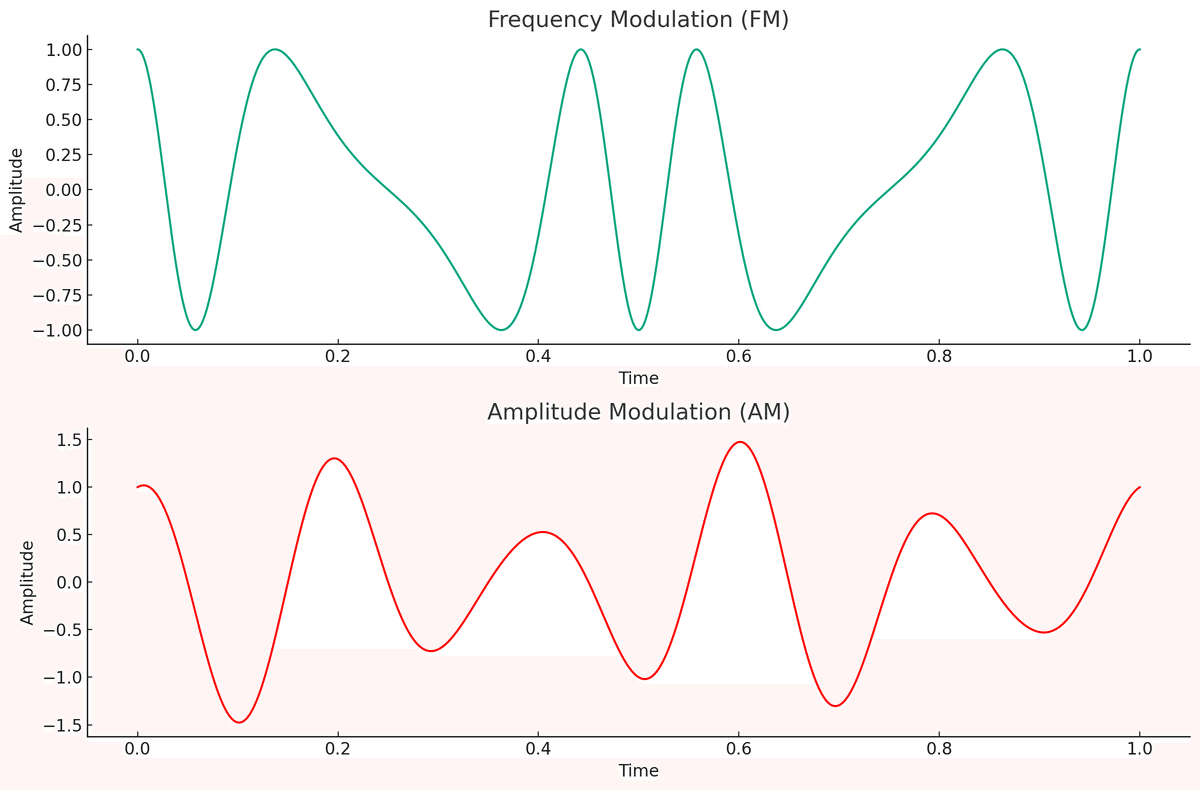

「技術用語の意味をほとんどゆがめることなく、これまでの二巻でおもに順守してきた方法的基準としての周波数変調(FM)から振幅変調(AM)に回帰したともいえるこの方法の修正は[…]南アメリカの神話から北アメリカの神話へと研究手法の適用対象を段階的に移行させてきたことから必要となった一時的な用法と考えるべきである。[…] つぎの第四巻では[…]再び定常的に解像度の高い分析法にもどり[…]」

FM、AMというのはラジオの電波にも使われている変調方式である。

この辺の説明はGPT-4が得意だろうということで、図解させてみたのがこちら。

下のグラフ(AM): 振幅変調では、波形の振幅が時間とともに変化しています。これにより、波の高さが一定でなく、振幅が変動しているのが見て取れます。

GPT-4に、振幅変調と周波数変調の違いを波形を示して図解して、と指示すると、このような具合に描いてくれる。すごい。

補足すると、上のグラフ(FM)では、振幅、つまり最大値1.0と最小値-1.0の間を行ったり来たりしている。時間軸上の幅(振幅の最大値と最小値の間を行って帰るのにかかる時間)は広がったり縮んだりしているが、いつも同じ最大値と最小値まで振れている。

対する下のグラフでは、上の値と下の値がそれぞれの波によって異なっている(振幅が異なる・一つ一つの波頭の高さが異なる。)が、時間軸上の幅はどれも「0.1」で最大から最小へ、最小から最大へと振れている。

ラジオで言えば、FM(周波数変調)では、この時間軸(横軸)上の幅(振幅の最大値と最小値の間を行って帰るのにかかる時間)の”ちがい”に音声信号を乗せており、AM(振幅変調)では、縦軸上の波頭の高さの”ちがい”に音声信号を乗せているのである。

*

「走査する」ものとしてのカヌー

ここで語られようとしていることは、二極の間での移行である。樹木を樹下から樹上へと上がって降りたり、カヌーに乗って川をこちらからあちらに行ってはあちらからこちらへ戻ってきたり。

この二極の間の距離を広くとることもできれば、狭くとることもできる。

また二極の一方から他方へと移行するのにかかる時間を、長く取ることもできれば短くとることもできる。

神話の分析は、幾つもの語りを重ねては、そこを横切るようにして、二項対立関係をつぎからつぎへと検出していく。

この横切りつつの検出・検知こそが、上の引用でいう「走査」ということであり、それは時間軸上の正弦波を描くような円運動として図式化されるリズミカルな振動なのである。

二項対立関係は、もともとそれ自体として自性において存在する第一の項と、同じくもともとそれ自体として自性において存在する第二の項が、第二次的、おまけ的に、たまたま弾みでくっついたり、分かれたりする、という関係ではない。”二項対立関係は項が先で関係が後”ではない。

二項対立関係は関係が先で項が後である。

走査する。

ある点から出発して、どこか別の任意の点に辿り着き、そしてまた出発したところに戻ってくる。

このような”動き回り”が演じられた時、その後に私たちは、出発地と目的地の対立関係を発見するのである。

その動きの後に、振幅を描いたような痕跡を残す、動き回り・歩き回り・木登り・カヌーの旅のようなことが、その旅路の途中に、仮の出発点と到達点、最大値と最小値、二点の対立を区切り出すのである。

『神話論理3 食卓作法の期限』の基準神話

というわけで、クロード・レヴィ=ストロース『神話論理3 食卓作法の起源』の冒頭に掲載された第三巻の基準神話M354「トゥクナ 狩人モンマネキとその妻たち」をみてみよう。この神話は数ページにわたる長いものになるので、詳しくは『神話論理3 食卓作法の起源』を読んでいただくことにして、私が独断でフォーカスしたいと思う二項対立だけを取り出してみよう。

長くなるので、分析は次回にするとして、まずはどんな話か、「振幅」をイメージしながらご覧いただきたい。

「狩人モンマネキとその妻たち」では、主人公であるモンマネキという人物が、5回の結婚を繰り返す。

第一の結婚:カエル

世界が創造されたばかりのころ、モンマネキという名の人間が狩猟だけを生業として暮らしていた。狩の道の途中、地面に穴が開いているところがあり、そこにはいつも一匹のカエルがいた。このカエルがある日、人間の娘の姿になってモンマネキのもとに現れ、二人は結婚する。

二人は結婚したが、食事は別々だった。カエルである妻は「黒い甲虫」以外のものを食べようとしなかったからである。モンマネキは狩った肉を食べ、妻は黒い甲虫を食べた。

ある日、モンマネキの母親が、息子夫婦の食事に「黒い甲虫」が供せされているのを発見した。息子が黒い甲虫を食べさせられていると思った母親は憤慨し、甲虫を捨て、代わりに甲虫が入っていた容器に唐辛子を入れた。

それを知らずにモンマネキの妻=カエルは容器の中身の唐辛子を、いつもの甲虫だと思って食べてしまった。あまりにの辛さにおどろいたカエル娘は逃げ出し、カエルの姿に戻って水中に飛び込んだ。

水中に戻ったカエル娘は息子を夫のもとに残したままだとネズミに咎められる。カエル娘は一度義母のもとに戻り、息子を奪い返すと、水中に帰っていった。第一の結婚はこれで終わりである。

第二の結婚:アラパソ鳥

カエルの妻を失ったモンマネキは、また狩をしていた。

ある日、林の中で、高い枝にとまる一羽のアラパソ鳥に出会う。

モンマネキは鳥アラパソ鳥に対し「あなたが作った飲み物を、ひょうたんにいれて、わたしにおくれ」と話しかけた。

モンマネキが狩からの帰りに同じ場所を通りかかると、可愛らしい顔の娘がいて、ひょうたんに満たされたヤシ酒をくれた。モンマネキはこの娘と結婚した。アラパソ鳥の娘は可愛らしい顔をしていたが、モンマネキの母親は、彼女の足が不恰好であるとなじった。

気を悪くしたアラパソ鳥の娘は去っていった。

第二の結婚はこれで終わりである。

第三の結婚:雌ミミズ

[…]

第一の結婚は「下」の世界と人界との結合である。

第二の結婚は「上」の世界と人界との結合である。

第一の結婚では、妻(カエル娘)は夫が狩ってくる肉を食べられないという点で、”同じ釜の飯”を食べるはずの家族でありながら、同じものを食べられないという、結合しているはずが実は分離しているというあいまいな状態にある。この点を義母に突かれて結合は分離される。

第二の結婚では、妻(アラパソ鳥)と夫は飲み物を共有できている。同じ釜の飯を食べているということで、第一の結婚に比べるとより結合の度合いが高いように見える。ところがこのアラパソ鳥娘は、顔(上)は良いが足(下)が良くないという、良いと良くない、対立する二極が一つに結合した、これまたあいまいな状態に宙ぶらりんになった存在である。この点を義母に突かれて結合は分離される。

第三の結婚:雌ミミズ

モンマネキが狩をしていると、地面の穴からミミズが変身した美しい娘が声をかけてきた。二人はすぐに結ばれ、人間の村で一緒に暮らすようになった。ミミズ娘はすぐに男の子を産んだ。

モンマネキはミミズの妻に子供を義母に預けて、畑の草刈りをしておくように頼んだ。妻はミミズの姿に戻って、畑の土の中に潜って、雑草の根を切った。

そこへ義母が赤ん坊を連れてやってくる。

赤ん坊が泣き止まないので、母親=ミミズに帰そうとしたのである。

義母は畑一面にまだ草が立っているのを見て、嫁が草刈り仕事をサボっているものと勘違いした(本当は根が切ってあるのに)

義母は嫁を「怠け者だ」と詰り、自ら草刈りをしようと、貝殻でできた鋭利な鎌を使って草の根元を切って回った。その途中、地中にいるミミズ嫁に気づかず、その唇を鎌で切ってしまった。

負傷して家に戻ったミミズ娘は家を出ることにし、息子を自分に渡すように夫に言おうとしたが、口を切られて喋れなくなっていた。仕方なく、息子を夫のもとに残したまま、ミミズの娘は森へ帰っていった。

第三の結婚はこれで終わりである。

[…]

第三の結婚は、

主人公(人間)/ミミズ

||

地上世界 / 地下世界

・・カエルの場合に比べるとより人界に近い地下世界

この対立が、(1)結合から(2)分離へと向かう。

*

第四の結婚:コンゴウインコ

モンマネキは、狩の途中、コンゴウインコの群れに向かって「とうもろこしのビールをおくれ」と声をかけた。帰りがけ、ひとりのコンゴウインコの娘がとうもろこしビールをもってモンマネキを待っていた。二人は結婚した。

ある日、モンマネキの母はコンゴウインコの嫁に、自分が畑に出かけている間に、梁に干してあるとうもろこしの穂を下ろしてビールを作る準備をするよう命じた。

コンゴウインコ娘は、わずか一本だけの穂から、五つの大壺を満たすほどのビールを作った。

義母が帰ってくると、嫁はおらず、穂がたくさん残っている。

五つの大壺に気づかない義母は嫁のことを怠け者だと言った。

コンゴウインコ娘は家から離れた川で水浴びをしていたが、この義母の声を聞いていた。

家に戻ったコンゴウインコ娘は、屋根藁に隠した櫛が見つからないと夫にいい、屋根に登った。そして屋根の上で、「すでに大量のビールが出来上がっている」ことを歌った。義母は嫁に謝ったが、嫁は許さず、コンゴウインコの姿に戻って、梁にとまった。

[…]

ここまでの話は、第一、第二、第三の結婚譚のよく似た変形である。

主人公(人間) / コンゴウインコ

||

地上/地上に近い空中

この対立が(1)速やかに結合し、すぐさま(2)分離の危機へと転じる。

[上の引用の続き]

夜明けになると、コンゴウインコ娘はモンマネキに向かって

「私を愛しているなら、私と一緒にいきましょう。削ったおがくずを水にいれると魚に変身する特別な月桂樹があるから、その幹でカヌーを作って、下流へ下ってください。その先で会いましょう」

というと、飛び去った。

モンマネキは妻を追いかけるべく特別な月桂樹を探しまわった。

さんざん迷った挙句、ようやく、根元が水に浸かっていて、削ったおがくずを水に落とすと魚に変身する月桂樹を見つけると、一日中これを削ってカヌー作りに精を出した。

モンマネキの親族の年下の男が、このカヌー作りの様子をこっそり覗き見た。そのせいで、おがくずは魚に変身しなくなった。モンマネキは魚を無尽蔵に手にいれることはできなくなった。

モンマネキはこの年下の男を呼び寄せると、一緒にカヌー作りを手伝うようにいった。男がカヌーにふれるやいなや、モンマネキはカヌーをひっくり返して、男を水中に落とし、カヌーで蓋をして、一晩閉じ込めて懲らしめた。

翌朝、モンマネキは男を許し、一緒に川下りの旅に出るよう誘った。

カヌーの後部にはモンマネキが、カヌーの前部には親族の年下の男が乗った。ふたりは櫂をこぐまでもなく、水のながれにのって川下へと進んだ。

そしてとうとう、コンゴウインコの娘が隠れ住む里の近くにやってきた。

里の人々がカヌーを迎えに出てきたが、コンゴウインコ娘はまだ姿を表さず、隠れていた。親族の男がモナン鳥に変身して飛び立ち、コンゴウインコ娘の肩に止まった。

その時、突然、カヌーが垂直に立ち、モンマネキは川に放り出された。

モンマネキはアイチャ鳥に変身して飛び立ち、妻のもう片方の肩に止まった。

無人のカヌーは流され、大きな湖にたどり着き、そこで川の魚の主である怪獣に変身した。

[…]

モンマネキとコンゴウインコ娘は一旦分離するが、再会するための方法が明らかになっている。モンマネキは妻に言われた通りの木を探し、そしてカヌーを作り、旅にでる。

この過程で、

(1)根が「地上/水中」の両方にまたがっている月桂樹

(2)モンマネキの邪魔をしたかと思えば協力者になる敵/味方どちらであるかあいまいな親族の男

(3)前後に二人が乗って川を下るカヌー

(4)直立して流される無人のカヌー

という、経験的に対立する二極のどちらでもあってどちらでもない中間的で曖昧な両義的媒介項が続々と登場する。

そしてモンマネキは、親族の男と二人で一セットの状態で「鳥」に変身し、コンゴウインコ妻の身体と結合する(肩にとまる)。

人間の地上世界では分離したふたりであったが、人間が鳥に変身する中間的両義的媒介項たちからなる世界では、結合することができる。

コンゴウインコ娘とモンマネキはあちらで分離しこちらで結合する、という分離と結合のどちらでもあるという状態に入る。

ここでモンマネキは人界と非-人界の両方でありうる媒介項の位置にあることがわかる。つまりこの神話はこのくだりではまだ、たがいに過度に接近したり過度に分離したり、振幅を描いてその距離を最大化させたり最小化させたりと、振動状態にあることになる。

神話を一旦、どこかの項に収斂させて閉じるには、モンマネキが両義的媒介者ではなくなるような話を加える必要がある。

それが第五の結婚である。

第五の結婚:同郷の人間の娘

コンゴウインコの元からもどったモンマネキは、同郷の娘と結婚した。

この妻は魚を獲る時、家から遠く離れた船着場まで行って、そこで胴体の中程で体を半分に割り、腹から足までを岸辺に残して、胸と腕と頭だけで水中に入っていた。そして身体の切断面から漂う肉の匂いに惹かれて集まって来る魚たちをつぎつぎと捕まえて蔓に通していった。

漁が終わると、上半身は這って土手まであがり、下半身と合体した。

下半身にはこの合体のための取っ掛かりとなる「脊髄の端」が突き出していて、これが”ほぞ”の役割を果たした。

モンマネキの母は新しい嫁が漁りの天才であることに驚いていた。

ある朝、義母は嫁に川で水を汲んでくるよう頼んだ。

しかし、嫁がなかなか戻ってこないので、義母は苛立って川に様子を見に行った。すると、土手に下半身だけがある。義母は、残された下半身から突き出している脊椎の端をもぎ取った。

嫁が川から戻ると、もう下半身と合体することができなかった。

仕方なく、嫁は腕の力だけで木によじ登り、そこで待った。

夜になっても妻が戻らないことを心配したモンマネキは松明をともして捜索に向かった。そして妻が上に隠れている木の下まできた。

上半身だけの妻はモンマネキの背中めがけて木から飛び降り、しがみついた。

その時以来、上半身だけになった妻はいつもずっとモンマネキにしがみついて、モンマネキが何かを食べようとすれば、すべて口から奪い取って貪るようになった。

モンマネキは痩せ衰えていった。

モンマネキは背中の妻から自由になろうと画策し、「魚取りの堰に行くが、そこには恐ろしいピラニアがいて、おまえの目玉を食べようと狙うだろう」と脅かした。妻は土手で待つといい、モンマネキから離れた。ここぞとばかりモンマネキは川に飛び込み、泳いで逃げ去った。

上半身だけの妻は夫が戻らないので、堰の杭に行って、そこにとまった。

数日後、彼女はオウムに変身しており、飼い慣らされたオウムのようにおしゃべりになっていた。そしてしきりに鳴きながら、川の下流の鳥たちが住む山地へと飛び去った。モンマネキは藪に隠れて、その様子を見ていた。

(おわり)

この話で、主人公は両義的媒介者ではなくなって、経験的感覚的に安定した二項対立関係の一方の極に収まるようになる。

次回、「振幅」と「走査」に着目して、この神話を詳しく分析してみよう。

つづく

つづきはこちら↓

関連記事

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。