四つの太陽/スサノオの神話をレヴィ=ストロースと読む -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(41_『神話論理2 蜜から灰へ』-15)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第41回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

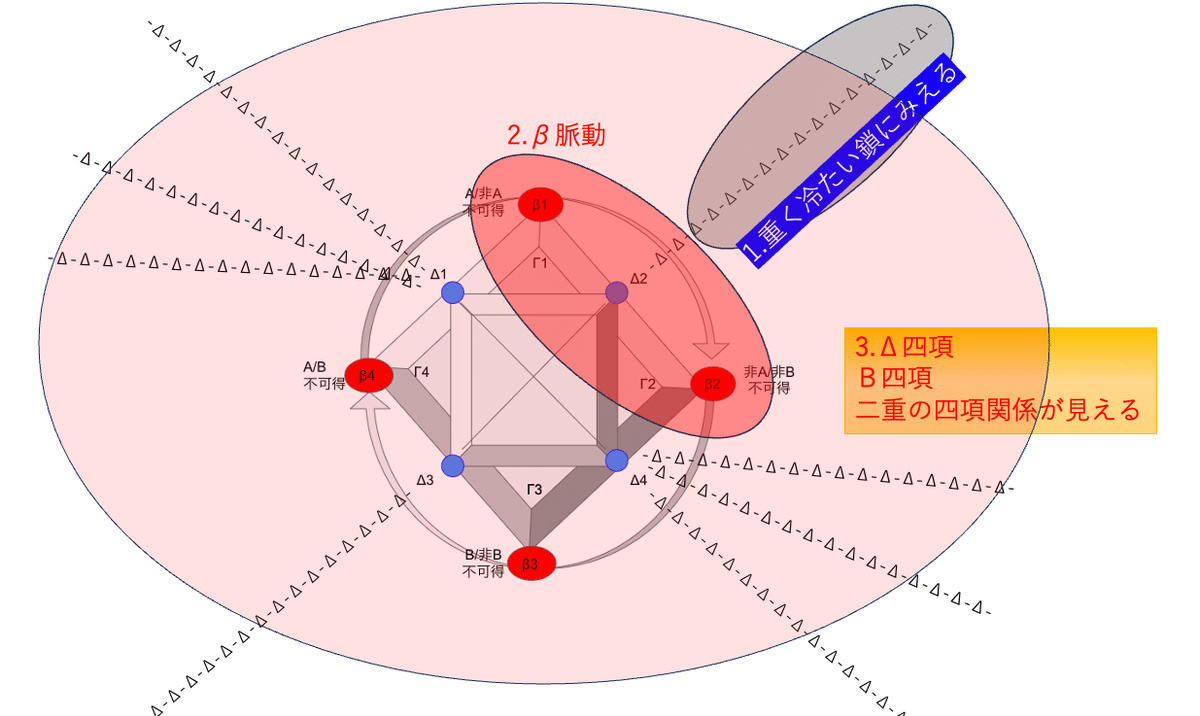

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

ギリシアでも、エジプトでも、アマゾンでも、古代日本でも、「野生の思考」

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理2 蜜から灰へ』に次の一節がある。

「わたしにとって注意すべき唯一の点は、プルタルコスの著作の中で証言されている知性の働き方が、わたし自身が南アメリカの神話をもとにして復元しつつある知性の働き方に、不思議に似ており、したがって時と場所の隔たりにもかかわらず、南アメリカでもエジプトでも、人間の精神の働き方が同じであるのを認めなければならない[…]」

帝政ローマ時代のギリシア人であるプルタルコスの「知性の働き方」と、南米の神話にあらわれる「知性の働き方」が同じである。

まさに「時と場所の隔たり」を超えて、人間は、人類は、大昔から最近まで、そして現在でも、同じような「精神の働き方」に突き動かされている。

ここでいう「知性の働き方」とはどのようなことか。

知性の働き方が「同じ」?

「ネズミが大好き」という人もいれば、「ネズミが大嫌い」という人もいる。

豚肉を見れば「おいしそう!」と思う人もいるし、「なんとおそろしい!」と思う人もいる。

人によって意見はバラバラ、好みも色とりどり。

人の考えていることは「同じ」では無いだろう?

と、おもわれるかもしれない。

しかし、いま考えようとしている「知性の働き方」とか「精神の働き方」というのは、もう少し深いところで動いているメカニズムのことである。好きであれ嫌いであれどちらであれ、好き/嫌いの二つに分けて、その一方を選んでいる、という点では同じである。

二つに分けて一方を選ぶ。

これこそが古今東西至る所で「人間の知性」がみせるその動き方の典型である。

「人間はどこででも同じ状況に直面すると、人間の思考をいたるところで支配している深いメカニズムが、強制するとは言わないまでも、提示する象徴的表現を使って反応する[…]」

ネズミが好きな人もいれば嫌いな人もいる。

この分かりやすい事実のすぐ下に、次のような二つの二項対立が隠れている。

ねずみ / 非-ねずみ

大好き / 大嫌い

抽象的に描くと

Δ1 / 非-Δ1

Δ2/ 非-Δ2

という感じになる。

ここで「Δ1ねずみ」を「Δ2大好き」とイコールで結ぶか?

あるいは「Δ1ねずみ」を「非-Δ2 大嫌い」とイコールで結ぶか?

どちらにするかは、どちらでも構わない。

自在である。

もちろん私たちは業(カルマ)的に、好き/嫌いのどちらに何を置き換えるか一定のパターンに執着するようにできている。一度「ネズミが大嫌い」となると生涯そのまま固着する可能性が高い。が、しかし、驚くような体験や、不思議な道具の力などにより嫌いが好きに転じることもある。

二つに分けて、一方を選ぶ

ねずみが好きであれ、嫌いであれ、

二項対立関係を区切る(分節する)

その二項対立関係をいくつも重ね合わせていく

この際、重ね合わせの「向き」は逆転させることができる

この三つの基本的な法則、というか傾向こそが、表面的な好きか嫌いかの底にある「知性の働き方」「精神の働き方」の表現形である。そしてこれがさまざまな「象徴的表現」に直結している。

そしてさまざまな人々の間で伝承されてきた神話には、まさに

a)何と何が区切られ分節され対立するか

b)二項対立関係がどの向きで重なるか

c)またその重なりが逆転するのはどのような場合か

この三点が、ありありとあからさまに、言語でもって明らかにされている。

このa)〜c)のありうるパターン(神話の「図式」)を詳細に調べていくのが『神話論理』の試みである。

「互いに非常に離れた文化や、さまざまに異なる伝統に共通するのではないかと、わたしが考えはじめている、神話や儀礼の図式を解明する努力を続けよう。」

神話M299「マツィゲンガ 栽培植物の起源」を見てみよう。

レヴィ=ストロース氏は日本の神話でみたことがあるような、南米アマゾンの神話を紹介する。

月と人間の結婚

昔、栽培植物がなかったころ

人間は陶土を焼いて、雌鶏のようについばんでいた。

その頃の人間には歯もなかった。

*

鶏のように土をついばみ、歯を持たない「人間」。

この神話の冒頭から登場する「人間」は、今日現在的な意味で「人間であること」と「人間でないこと」の両極の前者には収まらない。

「鶏のように土をついばむ歯のない人間」は経験的感覚的には人間であるとも人間でないとも言えない、どちらか不可得な、曖昧で中間的な存在である。

この「ついばむ人間」は、人間と非-人間を二つに分けることまではするが、そのうちの一方だけを選び出す、ということがまだ行われえていない、宙ぶらりんの状態にある。

この宙ぶらりん、不可得、分けたが、どちらか決まらない、というのが神話の思考において、意味の発生において、極めて重要なのである。

*

この「ついばむ人間」を下記の図で説明してみよう。

「ついばむ人間」は経験的な意味での”人間であること”と”人間ではないこと”の両極の間で振幅を描いて振動している両義的な項である。

下記の図でいえば、”人間であること”と”人間ではないこと”がそれぞれいずれかの「Δ」の位置を占める(例えばΔ1、Δ2)。

それに対して「ついばむ人間」は、このΔ1とΔ2を両極として、その間で振幅を描きつつ、一方から他方へ、他方から一方へと動き続けている。

これは脈動する振動する「β」項として観測される。

神話のつづきをみてみよう。

この人間のもとに、まず「月」がやってくる。

月が、この人間たちに栽培植物を与え、噛むことを教えた。

月はまず、ひとりの人間の娘に近づき、娘と結婚した。

そして「魚」を使って娘との間に四人の子供をもうけた。

四人の子供は、「太陽」「金星」「下の世界の太陽」「夜の太陽」である。

*

とても見事な神話である。

人間に栽培植物と歯を与えるために、つまり今日的な意味での「人間であること」と「人間でないこと」を区別するために、次のようなステップが踏まれていく。

まず第一に、月が地上に降りてくる。

経験的には

天 / 地

|| ||

月/人間界

という具合に天/地に分離して対立しているはずの月と人間であるが、その月が、天から地へと降りてくる。この地上に降りてきた月=地上に降りてきて人間(ついばむ人間)と結婚する月は、天/地という経験的で感覚的な二項対立の両極の間を行ったり来たりできる(両極の間で振幅を描くように動ける)る両義的媒介項(β項)である。

天 / 地

×

月→→人間界

天から地へと降りた月は、β人間の娘と結婚する。

結婚とは結合である。

経験的感覚的に遠く分離している天の月と地の人間が結婚において密接に、過度に、結合する。

ここで思い出してほしいのは、この人間もまたただの人間ではなく、β脈動する人間、「土をついばむ人間」であり、今日的に経験される人間であることと人間でないこととの両極のあいだのどちらか一方に決まらない者であった。

そして月もまた、私たちがいつも空に見ることができるあの月ではなく、地上に降りてきたβ月である。

この結婚はβ項とβ項の結合である。天地の間で両義的になったβ月と、経験的な意味での人間であることと人間ではないこととの間で両義的になったβ人間との結婚である。

*

二つのβ脈動が干渉し四兄弟が生まれる

このβ項とβ項の結合から、最初の四項セットが付かず離れずに分節する。

四兄弟の誕生である。

ちなみに、β項もまた最小構成で四つセットになって、過度に分離したり過度に結合したりと脈動する。

この神話でここまでに登場したβ項は、β人間、β月だけであり、あと二つ足りないように見える。

ここで注目したいのは「魚」である。β月とβ人間は「魚」を使って(どう使うのかはよくわからないが)結合する。β月とβ人間、二つのβ項とそれぞれ結合して両者の結合を媒介する「魚」もまたβ項である。

第四のβ脈動

では、もう一つ、第四のβ項は何だろうか?

β魚が、β月とβ人間を分けつつ結合させたとすれば、最後のひとつ第四のβ項はβ月とβ人間を結びつけつつ分離する作用を及ぼすはずである。

つづけて神話を見てみよう。

ところが、最後の四番目の息子「夜の太陽」は燃えるように熱く、

母親は出産中に内臓を焼かれて亡くなってしまった。

* *

娘の母、月にとっての義理の母は怒り、婿である月を罵り、

「今度はきっと妻の死骸を食べるに違いない」

と呪いをかけた。

* * *

月は妻を蘇らせた。

蘇った妻は「地上での生活が嫌にいなった」といい、

地上に身体だけ残し、魂は「下の世界」へ移った。

月は地上世界に残された。

*

月を罵り、月に呪いをかける義理の母(これもβ人間)が、第四のβ項である。

義理の母はβ月とβ人間を結びつけつつ分離する。分離するだけで結びつけていないじゃないかと思われるかもしれないが、そもそもこの母が産んだからこそ娘が存在するのであって、娘の存在をあらしめているという点だけで、義母はβ月とβ娘の結合を可能にする。

* *

月は一旦は妻を蘇らせる。簡単に生き返るのは神話の神話たる所以である。つまり経験的な生/死の二極の間でも行ったり来たり振動できるのが神話のβ項たちである。そして復活した妻と改めて一緒にいられるかと思ったのも束の間、妻は夫を残して「下の世界」へと去ってしまう。

β月とβ人間の妻が、地上/地下の両極へと分離されるのである。

*

さて、ここからβ月とβ人間の娘の間にβ魚(と、間接的にはβ義母も)を介して生まれた「四人」の息子、「太陽」「金星」「下の世界の太陽」「夜の太陽」へと話題が転換する。

妻の魂を失った月は深く悲しみ、

また義理の母に挑発されて、顔を赤く塗って妻の身体を食べた。

月は人間の肉をうまいと思うようになり、

自分が恐ろしくなって遠くへ去ることにした。

月は、長男、次男、四男の三人とともに空に昇った。

*

三番目の息子は母のいる「下の世界」を棲家にした。

三番目の息子は弱くて邪悪な太陽だった。

人間たちが耕作をしていると雨を降らせ、焼畑の邪魔をするようになった。

* *

末っ子の四男は熱すぎて、地上では石さえもはじけるほどであったので、

父親は四男を遥かに高い空へ住まわせた。

そこはあまりにも遠く、人間が見ることはできない。

いまも月はいつもの夜空で、長男の太陽、次男の金星と暮らしている。

*

少しおどろおどろしい話だが「顔を赤く塗って」のくだりが葬送儀礼の成立であり、煎じ詰めれば綺麗の誕生によって「生/死」の区別が確定される。β月は妻を生き返らせるようなこともできたわけだが、ここまで来るともう「生き返る」ということのない、生/死がはっきり分けられた世界が始まる。

β月は「肉を食べる」ことで妻であるβ人間の娘とこれ以上ないほど過度に結合する。この結合から急転回して、今度は過度な分離へ、遥か彼方への分離へと向かう。

天/地の分離を超えて地上に降りてきていた月は、天へと帰っていく。

ここまででβ月とβ人間の娘は、もうそれ以上、新たに分離したり結合したりしなくなる。二つのβ項の脈動する軌跡が交差し干渉しあうことがなくなる。

こうなると、この二つの脈動の干渉によって不断に生成されていたΔ項たち、Δ天/Δ地がそれ自体として存在するという様相を呈するようになる。

生成が存在の烙印を押されたのである。

天/地の間を自在に往来するような存在(β月)は消えて、天/地の分離も確定される。

*

ここから経験的世界を安定的固定的確定的に分節するΔ四項関係を象徴する、四つの領域、四つの地点の分離が区切られる。

四人の息子たちの配置である。

イザナミとカグツチ

この四項関係についてはあとで詳しく読むとして、少し戻って、燃える火のような子を産んで母神(β娘)が死んでしまうくだりに注目してみよう。

これは日本の神話のイザナミノミコトの説話とそっくりであるとレヴィ=ストロース氏は指摘する。

イザナミはイザナギとの間に多数の子をもうけるが、最後に「カグツチ」という火の神を産んだ時に内臓を焼かれて死んでしまう。しかも、イザナミの神話も、南米の神話と同じように人間の死の起源(生/死の分離の起源)に関わる。

*

上の神話では、β人間の妻は内臓を焼かれて死んでしまい、β月とβ人間の結合はいったん分離へと向かう。

義母からの呪いの言葉によって、この分離はさらに強度を増す。

しかし、月もβ項であり、生/死の曖昧な領域を自在に動き回れるわけであるから、β妻を復活させることができる。

月と妻のβ結合は束の間復活する。

しかし、妻はすぐに地上の世界は嫌だと、身体と魂の二つに分離して、魂だけ「下の世界」へと移っていってしまう。

そして残された妻の身体の方をβ月は食べてしまい、そして天へ「上の世界」へと登る。

月と妻は決定的に分離する。

この筋書き。死んだイザナミが黄泉の国に住まい、黄泉の国を訪問したイザナギと言葉を交わす(再結合)も、イザナギが逃げ出し(分離)、怒ったイサナミが追いかけ(再結合)、イザナギがどうにか逃げ切ると(分離)、イザナミは人間の死を宣告する呪いの言葉を発し、生/死の分離が決定的になる、というのとそっくりである。

日本の神話と南米の神話、どちらも鬼ごっこのような、二つの項の分離→結合→分離→結合→分離の脈動する振幅を描いている。

古今東西、人類の知性の深いところで、分離→結合→分離→結合→分離の両極の間で振幅を描く脈動がある。

* *

さらに、マツィゲンガの神話ではβ義理の母が人間の死に関わる不吉な言葉を発し、イザナギイザナミの神話ではイザナミが人間の死を宣告する呪いの言葉を発する。

細かいところは違うようにみえるが、この時点ではまだみんな振動状態にあるβ項なのであるから、義母と妻は異なるが同じ=同じだが異なる関係にあり、ある役をどちらがを演じても大した違いはない。

対立関係さえはっきりしていれば良いのであり、対立を重ねる向きは逆でもいい。親/子のちがいくらいならあるようでないようなないようであるような、という曖昧な状態であり、どちらの一方を選ぶか、という工程に執着する必要はない。

* * *

四兄弟の分割配置

さてここから今日の世界の始まり、Δ四項に分節された今日的で常識的な世界が区切り出され始める。

1)(地上から見えない)-下の世界・・邪悪な三男の太陽

/

2)人間が生きる経験的な地上世界

/

3)地上から見える経験的な空・・月、太陽、金星

/

4)(地上から見えない)-はるかに高い空・・熱すぎる四男

四兄弟は、下記の二軸、二つの次元で、四つの象限に分割配置される。

1)経験的に見えるか/見えないか (遠/近)

2)上/下 (天/地、または地上/地下)

遠/近と上/下は、この地球の地表で生きる人間の身体感覚にとって、きわめて根源的な、言語以前、前五識で分節され、決して混じり合うことのない二極の対立である。この遠近、上下二つのの項対立が重なり合って、四つの領域を分けている。

二つの二項対立関係が重なり合って四項関係を成すことで、その四項のうちの一項として「2)人間が生きる経験的な地上世界(近い地)」が、2)ではない世界1)、3)、4)-ではない世界として分節される=区切り出される。

4)の「熱すぎる太陽」は、いろいろな神話に登場する「人間が生きることのできない世界」を表現する代表選手のようなものである。これは地上から遥かに遠い天へと引き離される。

1)邪悪な三男の太陽もまた、焼畑での作物栽培を破綻させて、人間が生きることのできる世界を人間の生きることができない世界へと変換してしまう力を持っている。これも地上と対立する非-地上=地下世界へと分離される。

*

そしておもしろいのは3)に地上に比較的近い空にいる者たちが、引き続き地上世界と分離しつつ、適度な結合を保ち続けようとする動きである。

天に登った月であるが、川の中に網をかけておいて、

川を流れてくる死骸を集めていた。

ヒキガエルがこの罠の見張り役を命じられた。

死骸がかかるとヒキガエルは「タンタナロキ=イロキ、タンタナロキ=イロキ」という言葉のようで言葉ではない音を発して月に知らせる。

この知らせを受信すると、月は空から駆けつけて、

棍棒で死骸を叩いて殺す。(?)

そして、手足を切り取って焼いて食べる。

さらに残った肉をバクに変身させる。

*

地上には月の娘たち、マニオク、とうもろこし、バナナ、さつまいもなど、人間たちが栽培する植物たちが残された。

これらの植物たちは自分たちを創造してくれた月を父と呼び慕い、月は植物たちを見守っている。もし人間が、栽培植物を無駄にしたり、雑に調理したりすると、マニオク娘が泣いて父に訴える。

人間たちには彼女たちの声は聞こえない。

が、しかし、人間たちは栽培植物たちを満足させようと努めている。

彼女たちを雑に扱い、彼女たちが月のもとへ去ってしまったら、また人間は昔のように土を食わねばならないことを知っているからである。

(完)

川は、地上界と水界、つまり人間が生きることのできる世界(上でいう3))とそうでない世界とを分けつつ結びつける境界の中間領域である。

この川に、月が網が仕掛ける。

月のような天体が属する空と、水界である川とは、真逆に対立する領域にように思えるが、しかし「人間の住む世界ーではない世界」という点では、どちらも異なるが同じである。

網もまた曖昧な中間領域にあって、水の中で水に包まれたものを自ら分離する。つまり、包むものと包まれるもの(含むものと含まれるもの)とを分離する、βをΔ二項に変換する媒介者である。

二重の四項関係が重なり合った八項関係がうまく結ばれていることを確認しておこう。

人間が植物を栽培して生きている、経験的な地上世界というものを、この八項関係の中の一極として区切り出せるかどうかが重要である。

いま仮に、人間が植物を栽培して生きている経験的な地上世界をΔ2と置こう。

Δ1:(地上から見えない)-下の世界・・邪悪な三男の太陽

↓

β1:鶏のようについばむ"人間"の娘

↓

Δ3:地上から見える経験的な空・・月、太陽、金星

↓

β2:地上に降りてβ1と結婚する月

↓

Δ2:人間が植物を栽培して生きる地上世界

↓

β3:魚・川の中の網にかかるもの

↓

Δ4:(地上から見えない)-はるかに高い空・・熱すぎる太陽,四男

↓

β4:β1の義理の母

↓

(Δ1)

Δ2に鋭く対立するのは、Δ1邪悪な三男太陽に支配され焼畑ができない世界である。このΔ1は母β1とともに暮らしているという。一方でこのβ1母には太陽や金星という子供たちもおり、彼らはΔ3経験的な空に暮らしている。この経験的な空Δ3からΔ2地上世界へと降りたり昇ったりしているのがβ1の夫であるβ2月である。このβ2月はβ3魚、および川で網をつかって捕えるものと密接に結合している。この水界である川を流れる人の「死」を生むのはΔ4暑すぎる太陽であり、このΔ4暑すぎる太陽はβ4祖母から娘を奪うことで、β4祖母を死の呪いをかけるものに転換している。

この神話から、このような八項関係を読むこともできる。

* *

あるいは上記とは別の対立関係を使って八項関係を組むこともできる。例えば、前回、前々回の記事にも書いたような、通常の言葉を超えた超言葉が二つ出現することに注目してもよい。

第一は、人間には言葉のように聞こえ”る”が、言葉でない、ヒキガエルの立てる音。

第二は、人間には言葉としては聞こえ”ない”が、月と植物娘がコミュニケーションをとる言葉。

通常、言葉といえば人間に聞こえるものである。

人間に聞こえる / 人間に聞こえない

|| ||

言葉である / 言葉でない

ヒキガエルと植物娘の超言葉はそれぞれ「聞こえるのに言葉ではない」と「聞こえないのに言葉である」ということで、人間の経験的な言葉からは半分ズレた姿をしている。

人間に聞こえる / 人間に聞こえない

×

言葉である / 言葉でない

|| ||

植物娘の言葉 / ヒキガエルの立てる音

この言葉は経験的な区別対立に対してはその対立する両極のどちらでもないβ項であり、水陸両生のヒキガエルもまたβ項である。

月は何のために降りてきたのか?

それにしても、せっかく地上世界から分離した月が、どうしてまた人間界のすぐ近くにまで頻繁に降りてきているのだろうか。

ポイントは「川を流れる死骸」である。

β3川という両義的媒介項(β項)に”つつまれ”つつ、さらに分けつつつなぐものの代表的シンボルともいえる「網」にかかる死骸はβ死骸である。

つまりまだ生/死の両極の一方へと完全に振り分けられてはいない。

この死骸を、月は「棍棒で叩いて殺す」という。

死んでいるのに叩いて殺す、という訳のわからない話になっている。

棒で叩かれるまで死なないというのは生きているのではないかと思われるが、すでに死んでいる。通常の生/死の区別からすると生きているのか死んでいるのかわからない、不可得になるが、これがまさにβ項、経験的二項対立に対する両義的媒介項ということである。この「β3:川を流れる死骸」においてはΔ生/Δ死の区別が曖昧になっている。

β2月は、β1とβ2の対立関係と、β3とβ4の対立関係、二つのβ二項対立を結合するため、たびたび地上に降りてくる。

*

これらのβ項の対立関係の重なりあいに、さらに別のβ項の対立も重なっている。

βヒキガエルの超言葉とβ栽培作物の超言葉である。

βヒキガエルの超言葉はβ2月とβ3”川と網と死骸”を分けつつ繋ぐ、β2とβ3の間の結合子の役割を果たしている。

β項は最小構成で四つあればよいのであるが、ここでは月が一度、地上から分離して天に去っており、これを再びまた地上におろしてきて、天地の間で自在に行ったり来たりできる状態にするために、この二つのβ項を両極とする振動状態、振幅を描く脈動、β項同士の過度な結合と分離を強調しなければならない。このβ二項の間の分離と結合の脈動自体を象徴するのが、此場合のβヒキガエルの言葉であろう。即ち、β2月とβ3が二即一一即ニになっている状態そのものを一つの項で象徴化しているのである。

よく考えれば、Δ2もまたβ2月とβを結合する経由項になっているのであるが、この場合のΔ2が「経験的な地上世界」のような大きな構えのものだと、たしかにβ2月もβ3もΔ2と隣接していることはしているが、かといってΔ2にβ2月とβ3を強く結びつけたり引き離したりする力を見ることは難しくなる。

同じように、β栽培作物の超言葉は、β2月とΔ2経験的な地上世界との間を分けつつ繋いでいる。先ほどの図で言えば、β2とΔ2の間に描かれた矢印を象徴するのが、栽培作物たちの超言葉である、といえるだろうか。

* *

そうしてβ項がしっかりと振動状態に入ったことで、改めて、四つのΔ項を切り分けつつ結びつける分節をバランスよく調停することができるようになる。先ほどあげた四つのΔ項は、宇宙レベルのスケールであった。

Δ1:(地上から見えない)-下の世界・・邪悪な三男の太陽

/

Δ2:人間が植物を栽培して生きる地上世界

Δ3:地上から見える経験的な空・・月、太陽、金星

/

Δ4:(地上から見えない)-はるかに高い空・・熱すぎる四男

これは経験的で感覚的な対立関係から始めるという神話の思考からすると、スケール感が大きすぎるのかもしれない。この神話はそう思ってかどうかわからないが、第二のΔ四項関係を持ってきて、Δ分節を強調する。

即ち、

Δ1':この人間の地上世界と対立する、非-人間の世界である。

/

Δ2':栽培植物を正しい作法に従って調理して食べて暮らす

文化的な人間の世界

Δ3':隣り合ってくっついた白黒二色に分かれた「バク」

/

Δ4':切り分けられた=遠くに分離された「手足」

この四つのΔ項がはっきりと分かれつつも、実は背中合わせにピッタリと張り付いて、しっかり繋がっているということをこの神話は教えてくれる。

つまり「生の世界」はそれ自体として他と無関係に確固として存在するわけではなく、「生の世界ではない世界-ではない世界」として「生の世界ではない世界」と区切られる限りでその輪郭を現す仮設的なものである。

一度「生の世界」が作られたからといって、それはおぼつかないものであり、下手をすれば、例えば栽培作物たちに無礼を働くようなことをすれば、すぐに失われてしまう儚いものである。

人間が、植物娘たちの言葉を聞くことはできないが、しかし植物娘たちが言わんとしていることをよく知っている、というくだりこそΔ3とΔ4がはっきりと、厳然と、分離されていながら、しかしあくまでも一方は他方に対する一方なのであり、両者の分離を止めてしまえば、どちらの世界もまたどちらでともいえないところへ溶けてしまうのだということを物語っている。

* *

超言葉

この神話は、Δ2'「栽培植物を正しい作法に従って調理して食べて暮らす文化的な人間の世界」の起源を語るものであるが、Δ2'を持ってくるためには、Δ1'、Δ2'、Δ4'が必要であり、Δ1'〜Δ4'を析出するのはβ1〜β4が分離したり結合したりする振幅を描く脈動である。

口笛の言葉、不明瞭な言葉、笛の音、動物の鳴き声

丁寧な言葉、無礼な言葉

名前での呼びかけ

太鼓を叩く音、がらがらの音

これらさまざまな超言葉は「文化の次元(分節された言葉の次元)から超自然の次元への通路」を開くコミュニケーションの手段となる(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理2 蜜から灰へ』p.379)。

*

レヴィ=ストロース氏は次のように書く。

「今日わたしたちは、言葉の特性は不連続性であることを知っている。しかし神話の思考は、そのようには考えていなかった。注目すべきは、南アメリカのインディアンは、言葉の可塑性を楽しむということである。あちこちに男性と女性の方言がある。たとえばナンビクワラの女性は、好んで言葉の形を変えて解りにくくし、明瞭は話し方より、マツィゲンガの植物の言葉のように、聞き取りにくい話し方をする。[…]」

今日の私たちは、言葉といえば、互いにはっきりと分けられた、誰にとっても同じように分け固められた項たちを一直線に配列したものだと思っている。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

これに対して、言葉の「可塑性を楽しむ」喋り方というものがある。

そこでは個々の項が、はっきりと分かれておらず、固まってもいないという、ゆるゆると振動した状態に励起される。

-((Δ))-((Δ))-((Δ))-((Δ))-((Δ))-((Δ))-((Δ))-((Δ))-

対立の両極が不明瞭になった複数のΔ項は重なり合い混じり合って容易にβ項に変身する。

レヴィ=ストロース氏は次のようにも書いている。

「言葉は、遠くから話したり、語り手の発音が悪かったりすると、理解できなくなる恐れがつねにある。そのとき音楽が話の連続性を回復してくれる。音程をはっきりと切り分けた対立と、包括的に聞き取るので混同することのない旋律の図式とによってである。」

遠くから話したり、発音が悪かったり。

つまりここでいう言葉は「話し言葉」、「声」による言葉である。

不意に「言葉!」と言われて、文字の姿を思い出すが、誰かの声を思い出すか?今日の私たちはどちらだろうか。声の言葉は、容易にその輪郭が不明瞭になり、何がなんだか、区別がつかないようになる。

これは通常の情報伝達という意味でのコミュニケーションからみれば、エラーであり、失敗であるが、Δ線形配列を自在に発生させるアルゴリズムの秘密にアクセスしようとする者にとっては、瞬時にしてΔ項のペアをβ脈動状態へと励起できる価値の高い秘術のようなものである。

* *

ここでレヴィ=ストロース氏は、「音楽」と言葉を循環させている。

「言葉が小さな隔たりの世界に属するとするならば、音楽は、言葉の混沌に自らの秩序を置き換えるのであるから、仮面を付けた話であるように見える。音楽には、文字をもたない社会が仮面に与える二重の役割が備わっている。仮面を付けている人物に、より高度の意味づけをして、その人物ではなくしてしまうのである。固有名詞が、その人物をある人物に変形する暗喩の働きをしているように。[…]音楽の旋律は、語りの暗喩である。」

音楽の旋律が、語りの、言葉の、隠喩である。

即ち、音楽の旋律は、いくつもの最小構成単位の配列を時間軸上で反復することにより、ちょうど時間と振幅の二次元で描かれた正弦波のようなものを描きつつ、その正弦波が円環のリズミカルな回転運動としても観測できることを教えてくれるかのようである。

音楽の旋律が「包括的に聞き取るので混同することのない旋律の図式」つまりβ四項関係の脈動と呼んでいる動きの中で、はっきりと切り分けた対立、つまりΔ四項関係と、Δ-Δ-ΔというΔ線形配列を常に新たに励起させる。

* * *

超言葉については、下記の三記事にも詳しく書いているので参考にどうぞ。

合図、ことば、歌

二項関係、四項関係、八項関係

ここで『神話論理2 蜜から灰へ』p.381に掲載された図を見てみよう。

この間『神話論理』を、わたしが勝手に他所から持ってきた”八項関係”の図式で読みつつ、レヴィ=ストロース氏自身は八項関係なんてことは言ってない、書いていない、と注意してきた。

しかしこの381ページの図をみると、四項関係と四項関係が、どちらにも属する項を介して接続し、積み重なっていく。この図と、Δ四項、β四項の八項関係の図式は等価というか、互いに異ならないものとして読めないだろうか?

レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「図式の三つのレベルのあいだには、横断的な複雑な関連網があり、そのいくつかは互いに平行し、いくつかは斜めである。まず平行する関連を見てみよう。それらのひとつひとつがプリズムの稜線に対応している。ひとつの稜線では、下から上に、強度が弱いものから強いものへと、叩く呼びかけ、無礼な呼びかけ、太鼓の演奏が並んでいる。これらは客観的に言って、物音というカテゴリーに最も近いタイプの行為であるが、忘れてはならないのは、太鼓はもっとも大きな音を立てる項であるが、この仲間の中ではもっとも言語的であるということである。」

この一節は、上の図で上下方向に引かれた実線のうち、一番右側ものについての話である。これはこの三つは「物音」であるという点でひとつにつながる。

「第二の稜線には、口笛での呼びかけ、口笛の言葉、笛の演奏を順に並べてある。この順は単調は口笛から、抑揚のある口笛、メロディーのある笛の音へと移行している。これは、音程という観念による軸である。」

この一節は上の図で上下方向に引かれた実線のうち、一番左側ものについての話である。これはいずれも「音程」に関することであるという点でひとつにつながる。

「第三の稜線には、本質的に言語的な行為を集めてある。名前での呼びかけは単語を使って投げかける合図であり(それは他の二つに対立する)、丁寧な言葉は神話が語っているように、言葉のもっとも完全な言語的用法に対応している。[…]がらがらは、あらゆる楽器の中で言語的機能がもっとも明瞭である。[…]神の顔をかたどって色を付けたがらがらから発せられると、神の言葉はさらにいっそう雄弁になる。[…]言語の音素はがらがらの表面に載っている。「六本の放射状の線が書き込まれている円は、五つの母音a,e,i,o,uおよびmの象徴である[…]」」

これは上の図で上下に引かれた実線のうち、真ん中のものについてである。この三つはいずれも「言語的な行為」に関することである。

言語行為の線、音程の線、物音の線。これらの線の上に、互いに異なるが同じものとして、項たちが並んで行く。

「今度は斜めの関連に移ろう。[…](上の図式の)四本の斜線が、二等辺の四面体を二つ描いており、すべての頂点を共有している。[…]これら四項のあいだには相関と対立という二重の関係があることを後に示すことにする。」

四項関係、対立しつつ相関する、相関しつつ対立する、つまり異なるが同じという関係にある四つの項を、上の図では斜線で分けつつ結ぶ。

「音楽は言葉の暗喩的な置き換えであり[…]ここに集めている四項には暗喩の性質があり、もう一方の四項には換喩の性質がある。がらがらは神を顔だけにしたものであり、がらがらが発する不完全な音には母音の側面が欠けており、すべてが子音的なものと共通している。それは極小の物音なのである。[…]暗喩という側面と換喩という側面が均衡するのは、中間レベルのみである。中間レベルに置いてあるのは、三つの異なる様式で、そのたびごとに全体として現前する、文字通りの意味で聞き取られる談話なのである。」

この互いに異なるが同じ四項関係の重なり合いから、ちょうどこの関係を関係づける「線」が交わる点として、あれこれの言葉のあり方が、他ではないそのこととして区切り出される=分節される。

『神話論理』のこのくだり、八項関係の図に変換して眺めてみると、とても読みやすくなるように思うのだが、いかがだろうか?

*

図をどう描くにせよ、重要なことは、個々の「項」は、あくまでも他の項との関係の中で、他ではないものとして束の間、仮に、区切り出されている間のみ持続し存在することができるということ。

この分けつつつなぐ「関係」を明瞭に描こうとすると、そこに最小構成で八項からなる関係が浮かび上がってくる。

私たちが不意に出会うあれこれの項、項、項。

項たちは、独立自存しているかのような顔をして「ひとつ」で意識の前面(表層)に出現する。

しかしある一つの項は、必ず、最小であと七つの隠れた眷属を連れている。

この七が、いったいどういう七であるのか。

一を見て、残りの七を、全部で八を瞬時に把握できるような叡智を育てたいものである。

つづく

>つづきはこちら

おまけ

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!