ことばがことばに憑依する -島村一平 著『憑依と抵抗』を深層意味論的に読む

島村一平氏の著書『憑依と抵抗』を読む。引き込まれあっという間に読了。

特に冒頭「まえがき」にある次の一節は、私が個人的に興味をもって止むことのない深層意味論の世界に通じるものがある。

「韻が社会を変革するような憑依の語りを生み出す。」

憑依の語り。

それは「韻」を踏む声を発声することから生まれる。

声を発すること

憑依と聞くと、なにか「実体」としてのカタマリのようなモノが、私というモノの中に入り込み私の口を借りて勝手に喋り出す、という具合に説明==記述=意味分節したくなるところであるが、そうはしない。

○ → ○

いまフォーカスすべきは、声のみである。

声はモノというよりもコトである。

声は響き、繰り返し響き、そして消える。

精霊の姿形は見えない。

精霊がシャーマンの頭の中で喋る声は聞こえない。

しかし、精霊に憑依されたシャーマンの口から発せられる声は、聞くことができる。まずはここから始めてみよう。

声だけがある。憑依”する”祖先霊も、憑依”される”シャーマンも、どちらも「声」である。

*

声が聞こえるということは、身体の振動の仕方の変化による、空気の振動の仕方の変化によって生じることである。

振動が、ある波から別の波へと変化するとき、最初の方の波と、後の方の波が、同じようでありながら異なるものとして聞く人の耳において区別=分節される。

声の中での区別=分節のいくつもの区別=分節は、憑依する霊の声=ことばとして聞かれたり、憑依されるシャーマンの声=ことばとしても聞かれる。

* *

さらに、語るモノ、主語としての霊もシャーマンも、どちらもこの生み出されることばの中で、その主語の位置を占める項として、これまた区切り出される=分節される。

こうなると憑依するモノも、されるモノも、それ自体として自性を持って存在する「実体」ではない、ということになる。

( ) ← / → ( )

/

( ) ← / → ( )

/

( ) ← / → ( )

/

( ) ← / → ( )

憑依され、言うことが変わる

さて、”モンゴルのシャーマン”と聞くと、”大草原で昔ながらの素朴な遊牧生活を送りつつ古代的な太鼓を叩いたり歌ったりしながら大自然と一体化する人”をイメージしたくなるところであるが、『憑依と抵抗』に登場するシャーマンはそうではない。

登場するのは都市のシャーマンである。社会主義の時代を経て資本主義化した現代の都市で働いたり、学校に通ったり、失業したり、事業に失敗したり成功したりする人たちである。人々がシャーマンになる”きっかけ”を、当事者の方々は「ルーツにねだられる」という言葉で表現する(p.38)。

「厄災に見舞われた人々がルーツ霊(先祖霊)にシャーマンになることを要求されている」

「ルーツ霊(先祖霊)」は、あるひとりの子孫に狙いを定め、その人がシャーマンになって自分のことを祀るよう「ねだる」 「要求する」という。

先祖霊に憑座になることを要求をされるた人はよからぬ厄災に見舞われる。「病気」「交通事故」「仕事がうまくかない」「家庭内の不和」などといった現代社会の私たちを苛む厄災である。先祖霊に「ねだられている」とされた人は、そうした厄災を除くためにはシャーマンになるより他ないと「解釈する」ことになる(p.48)。そうしてシャーマンに弟子入りし、憑依しようしている先祖霊が誰であるのかを教えてもらい、祭祀のやり方を学ぶことになる。

興味深いのはシャーマンになることで、その人の社会的地位が変わることである。島村氏は次のような例を挙げる。

「三〇代女性Tの場合、日常生活においては同居する両親に対して気を使い家の家事のほとんどを彼女が担当している。ところがシャーマン儀礼において精霊が憑依すると、彼女のふるまいは豹変した。シャーマンの衣装を身に着けたT/精霊はかしづく母親にたいして「おまえは、私のメッセンジャーである娘をむげに扱った」といって、手にしたシャーマン・ドラムのバチと刀の柄で母親を殴打した。それに対して母親は抵抗するどころか「許してください、おばあ様」と平伏して謝るのだった。」

この女性に憑依する霊は「一八〇年前に生きていた彼らの先祖にあたる女性」であるという。娘に殴打された母親も、ご先祖の霊が憑依している間は自分の娘を「おばあ様でもある」として解釈する。

なお、精霊の憑依が解けた時、娘は母親を殴打したことを覚えていないという。

*

この話は、とても不思議なことが起きているようにも思われるが、よく見てみると意味分節としては極めて合理的である。

親(年長者) / 子

|| ||

立場が上 / 立場が下

憑依の前も、憑依の後も、上記のようなシンプルな二項対立の対立関係として駆動する「常識的」な意味分節体系がそのまま動き続けている。

ポイントは、シャーマンになり先祖霊に憑依された娘さんは、「子」であると同時に「年長者」(それも百年以上前のご先祖様)でもあるという、対立する両極がひとつに重ね合わされた存在だということにある。

対立する二項をひとつに圧縮した両義的な存在である”先祖霊に憑依されたシャーマン”は、二項対立関係の対立関係の全ての項のあいだをあちらからこちらへ、自在に飛び渡る。そうして「娘」という意味の場を占めつつ、年長者という意味の場も占めることになる。

*

重要なことは、親/子、立場の上/下の四項の関係と、同時に四項すべてでありながらいずれでもない両義的な媒介項を、憑依されている当人だけでなく、その周囲の家族・一族も同じように意味分節していることである。

ここに当の娘さんや母親やといった個人を超えて意味分節のシステムが共有されている。

* *

意味分節システムは個々人の脳や神経系に刻み込まれた何かによって担われていると同時に、個々人の身体内部に完全に閉じ込められたものとして論じることはできない代物でもある。

意味分節システムは、語と語、さまざまなひとの口から実際に発声されることばとことばに担われて、というか音声の空気振動のような物質のパターンそのものとして、個々人の身体の外部にも存在する。

その物質のパターンの反復する”波”が個々人の神経系というこれまた物質的なパターンといわば共振・共鳴し、複数の個人の身体の間の空間を超えて、多にして一、異なるが同じに連なる。

意味分節システムとは、井筒俊彦氏のコトバを借りて言い換えるなら、「集団的アラヤ識の深層における無数の言語的意味分節単位の、無数の意味カルマの堆積の超個的聯合体系」ということになる。これについては下記の記事に簡単に書いているのでご参考にどうぞ。

このような具合で、島村氏が書かれている次の一節も読むことができるかもしれない。

「社会主義時代、シャーマニズムは滅んだのではなく、シャーマニズムを支える思考法が、地下を流れる伏流水のごとく、人々の心の中で生き続けていたことを、フィールドワークを通して理解したからである。」

思考法という言葉が印象に残る。

この思考法という言葉を、私としては個人的に「意味分節システム」に置き換えて読んでみたい。もちろん「思考法」と、不用意に扱うと実体化しかねない四項関係のモデルとは、まったく別のことであるけれども、別のことをあえて重ねてみるのが「読み」の楽しみなのではないか、というところである。

島村氏は上に引用した一節につづけて次のように書かれている。

「その思考法とはルーツ災因論といえるようなものであった。[…]モンゴル・ブリヤート人たちは、何か病気や災厄が身に降りかかると「ルーツ(先祖霊)に(シャーマンになるように/彼らを祭祀するように)ねだられている」と決まったかのように考える傾向が強い。このパターン化された思考法が、社会主義時代を通して人々の間で共有されていたからこそ[…]

決まったかのように考える傾向。

パターン化された思考法。

それは、当事者たちの発話の言葉と言葉の関係のなかに浮かび上がる。

それを、二項対立関係の対立関係のシステムとその中を動き回る両義的媒介項のモデルに翻訳して記述することも、ひとつの方法としてあり得るだろうと思う。

精霊とは言葉である

『憑依と抵抗』の中でも特に印象に残るのはp.266からの「シャーマニズム、ヒップホップ、口承文芸 ー韻の憑依性をめぐって」という章にある「精霊とは言葉のことである」という節である。島村氏はあるシャーマンの方の言葉をつぎのように引用する。

「(精霊)とは、人間の姿をした先祖霊とかではなく、言葉そのものなんじゃないかしら」

言葉そのもの。人間の姿をした霊ではなく、言葉そのもの。

シャーマンにおいて、なにをもって「霊が憑依した」と言えるかといえば、シャーマンが日常の当人の人格では言わないようなことを言い、その発言の主語として祖先の名を名乗るからである。

この現象を「霊」と呼べるような何らかのカタマリがシャーマンの生身の身体に「入り込み」、シャーマンの頭の中でしゃべったり、直接シャーマンの口を借りて発声したりする事態として記述=意味分節することもできる。

そうなると「精霊」や「精霊の声」といったモノの実体はなにか、どういう姿形をしているのか、どういう物質でできているのか、などという話になる。

*

しかし、精霊を、何かカタマリや実体としてではなく、「言葉」として記述することもできそうなのである。

ここで憑依とは何かの塊がシャーマンの体に入り込むことではなく、言葉が「自動的」に、つまりシャーマン当人の「意識的な操作」によるものではなく、言葉そのものが勝手に「自動的に」生じてくる事態として記述される。

では、どういう場合にシャーマンは”言葉が意識的な操作によらず自動的に出てくる”状態になれるのか。

これについて島村氏は「韻を踏みつづける」歌い方に注目する。

韻を踏んで、表層意識の分節枠組みを、意識の深層へと溶かし込む

「新人シャーマンに憑依の技法を学ばせる上で重要なのは、通常とは異なる言葉を放つ技術の習得である」と彼らが考えている[…]シャーマンたちにとっての「憑霊」とは、韻を踏み続けることによって、意識外の言語≒精霊の言葉を新たに生み出す営為を指すのではないか。」

通常とはことなる言葉、精霊の言葉を「放つ」技術は、「頭韻が踏まれた召喚歌をひたすら歌う練習」によって培われる。

「韻を踏み続けることの延長線上に無意識的な歌詞の創造がある」

韻を踏むというのは、どういうことかといえば、互いに異なった言葉(音)たちの連鎖の中に、ある一定のタイミングで繰り返し同じ音のパターンを埋め込んでいくことである。

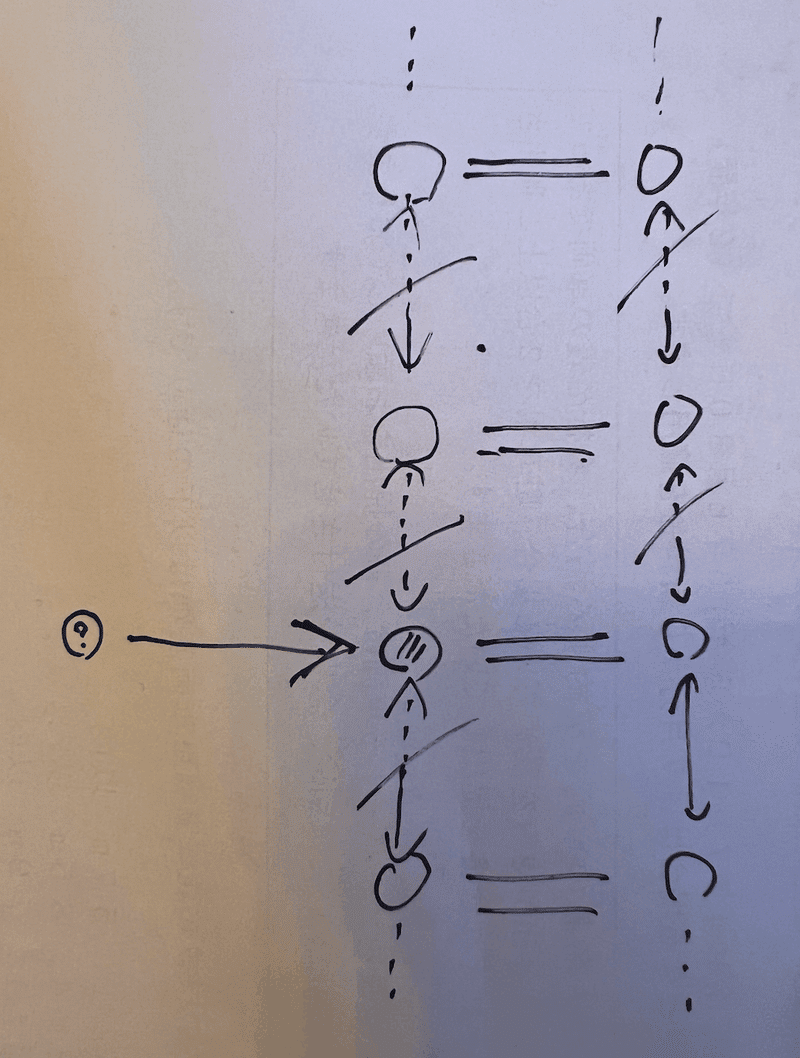

(かえってわかりにくいかもしれないが)次のように図式化してみる。

●SRED ●CTFV ●YGUH ●IJKL ●RFTY ●GUHI ●JKVY ●BHJN ●GYUJ

アルファベットは適当に並べたものでなんでもよい。それぞれの文字が何らかの音声や言葉を表していると思っていただければよい。そこに、●が、同感覚に刻み込まれている。●はどれもこれも全部同じパターンの音である。等間隔の●によって、ある一定のタイミングで繰り返し登場する同じ音のパターン(韻が踏まれているようす)を表してみる。

こういう韻を踏む発声を繰り返しつづけていくことによって、「意識外の言語」が発生しやすくなる。

なぜそんなことが起きるのかといえば、この●で表した”韻”の音が、通常の意識内の言語の分節システムにおいて安定的にクリアに区別され混じることがないように分離されている言葉たちを、”互いに異なりながらも同じ=区別できるけれども区別できない”曖昧な状態に引っ張り込むからである。

区別がゆるくなる。それは言葉と言葉が区別されながらも区別されず、互いの境界が不明確で、輪郭も不透明、混じり合い分離されているようないないような領域である。

ここを井筒俊彦氏の言葉を借りて、表層に対する「深層」と呼んでみてもよいかもしれない。

(井筒氏が論じる表層意識と深層意識の言語の違いについては、下記の記事にも書いていますのでご参考にどうぞ)

意識の表層の意味分節システムは互いにはっきりと区別され混じり合わずに分離し固まった二項対立関係の対立関係を最小単位として形成される。

意味分節システムのダイナミックな発生

それに対して表層に対する深層領域では、意味分節システムの最小単位である二項対立関係の対立関係は、ゆらぎ、動いている。

韻を踏まれる音の類似性に引っ張られて、表層では異なるものとしてはっきり分離されていたいくつもの言葉が、互いに異なったものとして区別されながらも、同時に区別できないものへと結ばれていく。

項と項の境界線があいまいになり、区別が弱くなる。韻を踏み続けるうちに、表層の意味分節システムの最小構成単位である四項関係を織りなす四項のいずれもが、他の項と区別できるような区別できないような状態に入っていく。

そうして表層に対する深層において、意味分節システムの全ての項が、輪郭のはっきりしない、未固着の、いずれか一つであると同時に他の全てでもあるという曖昧で両義的な状態になる。

この曖昧に揺らぎつつも、それでいてあくまでも二項対立関係の対立関係を発生させようとする傾向をもつ深層領域(というか、表層と深層の中間領域)から、通常の表層意識の分節システムでは組み立てることができないような言葉が発生してくる。

それはシャーマン当人の日常の意識が気を使いながら発する言葉とは別のコトバになることだろう。

これがシャーマン個人の意識外の言葉であり、精霊の言葉である、といえそうだ。

憑依の言葉は、通常の表層意識とは異なる意味分節システムを発生させる。

韻を踏む反復のパターン(憑依)をトリガーにして、表層で凝った意味分節体系は、「深層」へと落ちていき、そこで柔らかくほぐれる。そして柔らかくなったなった意味分節システムは、再び深層から表層へと浮かび上がろうとする。その時、深層と表層の中間状態にある分節システムは、既存の表層の凝り固まった分節システムを部分的に溶かし新たなパターンに四項関係を組む。その新たな四項関係はすぐに固まる。こうして日常の現実の経験を意味分節するシステムは少しづつ新たになっていく。ある意味分節システムが他の意味分節システムに、それこそいわば「憑依」して、どちらがどちらか分からない曖昧さの中で変容を遂げる。

*

表層の意味分節システムが変容するということは、”誰が誰に何を言うことができるか/できないか”を区別する線が引かれ直すということである。表層の意味分節システムの変容が、次から次へと口から口へと憑依を重ねていくところで、社会関係の変容も促される。

そういうわけで、自分が常日ごろ、○とか/とかで理屈っぽく考えている”意味分節システムの発生”ということを、『憑依と抵抗』は現代の都市に暮らすシャーマンの人の語りの中にありありと浮かび上がらせてくれたのです。

やはり文化人類学はおもしろいと思うのであります。

関連記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。