Starless And Bible Black(或いは闇の行方)【エッセイ】

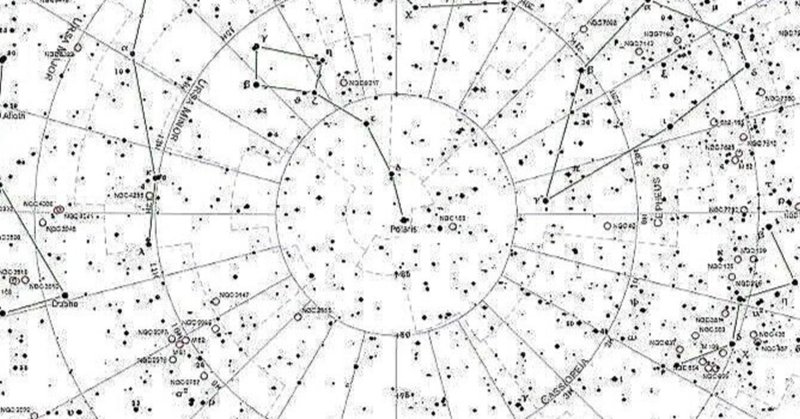

かつて私は、自室の壁に全天恒星図を貼っていた。漆黒の宇宙を背景に煌めく星々のイメージとは逆の、B全版の白地に散らばった夥しい数の黒い点を眺めながら、畳の上に寝転んで音楽を聴いていた。

当時お気に入りのロックバンドはKing Crimson。LPレコードのタイトルは『Starless And Bible Black』だった。B面の一曲目が全て即興演奏の表題曲で、オランダ・アムステルダム公演のライヴを録音したものだった。

底知れぬ宇宙の暗がりで鳴り響くベースの重低音。そしてギターとバイオリンとパーカッションとメロトロンが織りなす音の世界に没入していると、全天恒星図の中心にある「Polaris」という名の小さな黒点に向かって、暗黒の宇宙空間をゆっくりと飛行しているような感覚になったものだ。

「Starless」は星の無い闇夜のことか。でも「Bible Black」とは何だろう。聖書の表紙の黒色? 手元の新クラウン英和辞典には載ってなさそうな言葉だ。

ライナーノーツを読むと、これはディラン・トマスの作品中にある言葉だと書いてある。そこで私はディラン・トマスの抄訳詩集を購入し、当該の訳語を探してみたのだが、それらしき箇所は見当たらなかった。仕方なく高価な全訳詩集を購入したけれど、どういうわけかいくら探しても見つからない。本当にディラン・トマスの詩なのか? 終いには洋書のディラン・トマス全詩集を入手して確かめてみたが、これにも見当たらないようだ。おかしいな‥‥。

結局、詩作品ではなく、『ミルクの森で』という戯曲の中にある言葉だと分かった。

「空には星もなく荘厳なほどに暗い」

これが翻訳だったが、私には更なる言葉とイメージの結晶化がやって来た。「聖なる闇」「聖なる暗黒」「黒に黒が重なり、闇の中で闇が蠢く、絶対的な暗黒」「漆黒の‥‥」

というわけで、当時の私の観念とイメージの世界は、闇だの黒だの暗黒だの漆黒だので埋め尽くされたのである。もう真っ黒け。着るものは黒のTシャツ。当時やっていたロックバンドでは黒のギブソン・レスポール・カスタム(ああ国産GRECOモデル!)を掻き鳴らし、冬場は黒のニットのセーター。しかし下はいつも薄汚れたブルージーンズで、イマイチ徹底性に欠けていたようではあるが。

下の彼はストラトキャスターの名手だったなあ…

銅版画に〈メゾチント〉という技法がある。

まず、手間を掛けて銅板の全面を微細な凹凸で稠密に埋め尽くす。そのまま黒インクを詰めて紙に刷ると黒一色の画面になるわけだが、表現したい図案の部分の凹凸を鉄製の道具で潰し、磨いて滑らかな平面にしてゆく。最後に銅板にインクを塗布して布で拭くと、平面の部分のインクだけが拭き取られ、それをプレス機で刷ると、漆黒の中に白く浮かび上がった事物のイメージが表現される。版画部員だった私はこの技法が好きで、他の部員はいつも苗字の前に〈メゾチントの〉を付けて私の名前を呼んでいた。

夜の山の黒々としたシルエットを目にすると、私達の意識の奥底に眠っている古代人の心性が呼び覚まされる、といったようなことを書いていたのは折口信夫だったか。

稲垣足穂は『黒の哲学』というエッセイで、精神病理学者ウジェーヌ・ミンコフスキーの著書『生きられる時間』からの言葉を引用していた。だいたい次のようなことだ。

「自我は闇に対しては透過性があるが、光に対してはそうではない」

夜の中に、闇の中に、自我は漂い、溶け入って行く。或いは夜は、闇は、自我に溶け入り、浸み込んで来る。だが光の場合はそうはならない。うーむ、首肯せざるを得ない‥‥。

精神病理学と言えば、当時の私はある種の神経症のような状態だったのだろうと思う。青年期にありがちな心と身体のアンバランスに起因するものだと思うが、睡眠麻痺、いわゆる金縛りが度々起こり、その時によく幻覚を見た。

実のところそれは夢と同様のものに過ぎない(と私は思う)のだが、全身真っ黒い人の姿をした者が何度も出て来たのには少々悩まされた。

寝ている私の足元に黒い人が立っている。そいつはしわ枯れ声で私に何かを語り掛けてくる。しかし覚醒した後でその内容を思い出そうとしても全く思い出せない。もしも私が中世ヨーロッパに生まれたキリスト教徒だったら、「アクマが出たあ!」と大パニックになっているのかも‥‥などと考えた。それにしては目覚めてしまうと全く怖くない。

埴谷雄高の小説『死霊』に似たような体験が書かれてあったし、他にも同様のことを幾つか読んだ。友人達に聞いてみると、およそ十人に一、二名は強弱の差はあれ似たような体験をしているようだ。どうもそれほど特別なことと言うわけではないらしい。むしろ有り触れた身体生理現象だと思った方がいいのかも知れない。

稲垣足穂の場合は、「鬼が出たぁ!」と叫びながら戸外へ飛び出すような有様だったらしいが、これはアルコール中毒の禁断症状による幻覚だ。或る詩人が稲垣足穂に言った。

「鬼を出したと思った時は、自身が鬼になっているのです。だから、その鬼に対して済まないと思えばよい。世の中に済まない者を一人でも持っているというのは、幸福なことです」(小説『弥勒』より)

ルドルフ・シュタイナーの著作『如何にして超感覚的世界の認識を獲得するか』に、「境域の守護霊」について書かれていた。小守護霊と大守護霊のうち、霊的修行者の前にまずは小守護霊が現れる。それは異様な恐ろしい姿をしている。そして、思い切り平たく言えば、もっと精神のしっかりした人間に成長するまでは、この境域より先に進んではならないと修行者に告げる。私をもっと美しい姿に変えて行くよう心掛けなさいと。

霊というものの実在について、私は素朴に信じていたわけではないが、ここいら辺が潮時と思われた。以後はこういった世界からは徐々に遠ざかって行き、就職してからは金縛りはあまり起こらなくなり、黒い人もめったに現れなくなった。

あの頃の私のイメージ世界とは、今では遠い距離が出来てしまっているようだ。強いて思い出してみれば、あの黒い人の姿をした者は、黒色がずいぶんと薄くなって向こう側が透けて見え、どこか愛嬌のある、コミカルとも、ユーモラスとも言えそうな存在になっている。〈美しい姿〉なんてものには遠いが、これが現時点での私の「闇の行方」なのだろう。

あの時、ディラン・トマスの詩を全て読むことができて良かった? 正直に言うと、文字図形パターンを眼で追うという行為はしたけれど(校正みたいに)、〈詩を読む〉ということはろくにやっていないのだ。(そりゃまあ少しは読んだけどね)

にもかかわらず私は、「好きな海外の詩人は?」と問われると、格好を付けて「そうだね‥‥まあ、ディラン・トマスあたりはちょっと好きかな‥」と、相手の女性に答えることにしている。なのにどういうわけか誰も私に聞いてくれないのだ!!

ところで、このあいだ或る詩集を読んだ。

母親に連れられて、星の無い森の夜道を歩く六歳の女の子は、その手から懐中電灯を落として暗闇の中へ無くしてしまい、底なしの闇の中で声をあげて泣いた。

『いつまでもしゃくりあげている私に、「虫が鳴いているよ」と、母がひっそりした声で言った。

今まで気づかなかった虫の声が、闇の底からせせらぎのように湧き上がってきた。

「道の両側で、こんなにたくさん虫が鳴いてくれてるから、両側の虫の声のまん中を歩けば、大丈夫、帰れる。さあ、耳を澄まして!」

私の手を引き寄せて歩き出しながら、ちょっとかすれたような、強い声で母が言った。』

(木村大刀子詩集『ゆでたまごの木』「大三島幻想」より)

うそうそと辺りを徘徊する闇の中から、女の子を明るみの世界へと導いてくれたのは、せせらぎのような虫の声と、母親の温かい手であった。しかしその時、浸入して来る闇の感触が、女の子の小さな自我に僅かでも刻印されたに違いない。

長じて女の子は、夜や闇をテーマとする詩を書き、何冊かの詩集を編んだ。そして、更に幾つもの月日が流れた。

『「鼻をつままれてもわからなかった」と、後に母も回想していたあの恐ろしい、果てしない大海のような闇は、今は折節によみがえるだけの、甘美な思い出になった。そして母も。』(同)

老境を迎えたかつての女の子は、あのとき闇の中で自分を守護し導いてくれた、優しく、そして強い母親の内面化を、時には逡巡しながら、時にはせせらぎのように自然に、その後の人生の歩みの中で果たして来たに違いない。何故なら、あの恐ろしい夜の闇が、今は甘美な思い出になっているのだから。

ここにもまた、「闇の行方」の素敵な一例があると私には思える。

*エッセイ誌『R』No.99 掲載作品を推敲・加筆。

*King Crimson「Starless And Bible Black」

(当時のロックの側からのFree Improvisationの試み。少し長いです。お好きな方がおられたらどうぞ。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?