宮崎駿の16作品レビュー(1978 - 2023)

はじめに

宮崎駿の作品を思い出せない。まるで目覚めた瞬間に忘れてしまう夢のように。思い出そうとすれば、頭に靄がかかってしまう。それならばと作品をまた観ると、そこには間違いなく作品が存在しているのだが、観終わるとまた靄の中で、あとはこれを繰り返すだけだ。アニメーションは「記録映像」ではない。スクリーンに投影されている風景や運動は誰かの手によって再現された「記憶の感触」だ。作品は観ているときにしか存在しないという当たり前の事実が目の前に広がる。イメージの羅列、物語の連続性は筋立ての脈絡より精緻な詩的連鎖によって生まれ、運動の快楽はショット内にだけ存在する物理法則によってもたらされている。パースやオブジェの配置、登場人物の頭身さえも、シーンごとの演出に適したレイアウトのために正しさとは別の美しさで描かれている。ここにあるものはすべて現実には存在しない。スクリーンに吹いている風は、あの人の記憶の中に吹いていた風だ。宮崎駿の作品はアニメーションが記憶と密接に結びついているアートフォームであることに自覚的であり、その力を最大限に信じている。コマとコマ、原画と原画の間にある隙間に、それぞれの記憶が入り込み、「風はこのように吹くものだった」と錯覚した瞬間、消えていってしまう。それは錯覚であり、同時に世界の真実だと思う。今回、私が書き記そうとしたのは、観ている瞬間から消えていく記憶の断片だ。それは結果として、私がどのように生きてきたかについて考えることだった。私はこのように生きてきたのだ。

宮崎駿作品 MY TOP10

① 風立ちぬ

② 漫画 風の谷のナウシカ

③ On Your Mark

④ 魔女の宅急便

⑤ となりのトトロ

⑥ ハウルの動く城

⑦ もののけ姫

⑧ 毛虫のボロ

⑨ 未来少年コナン

⑩ 君たちはどう生きるか

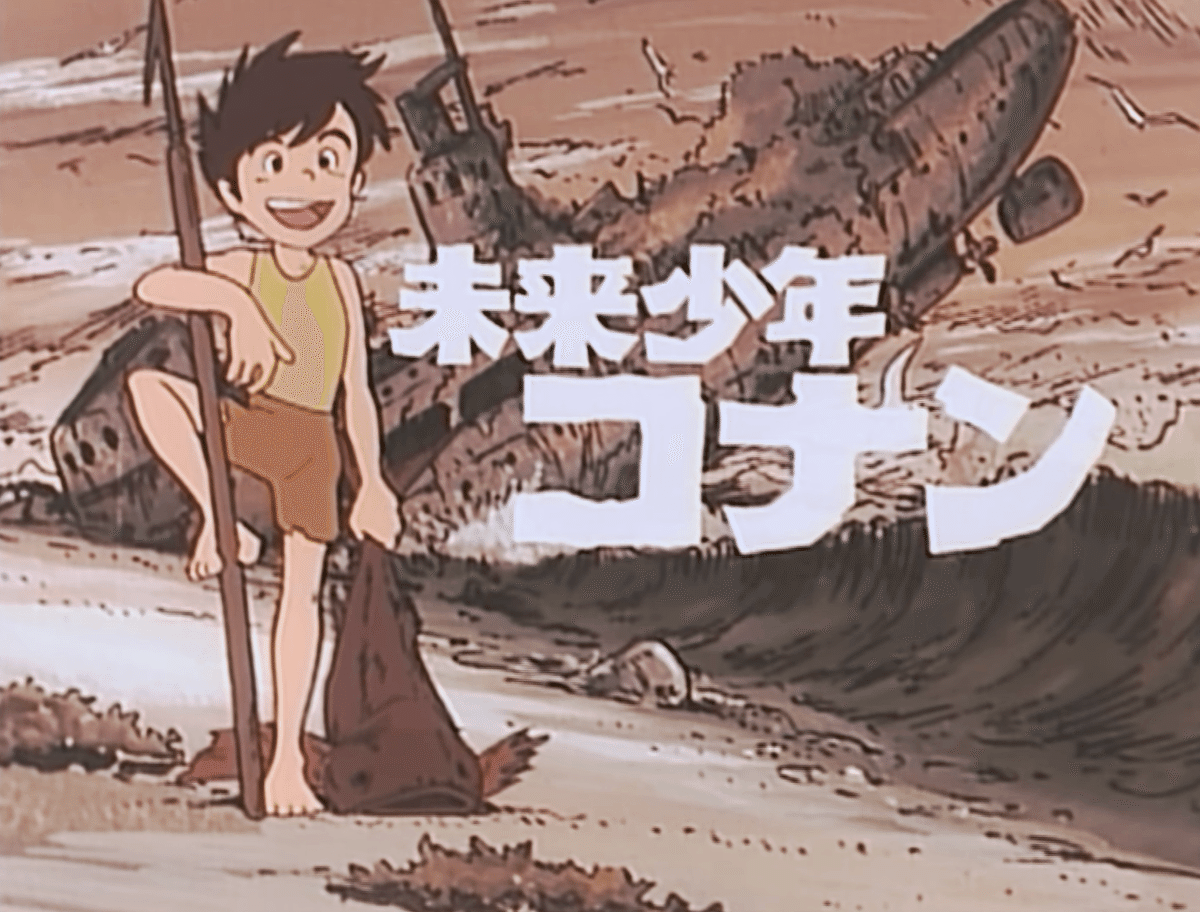

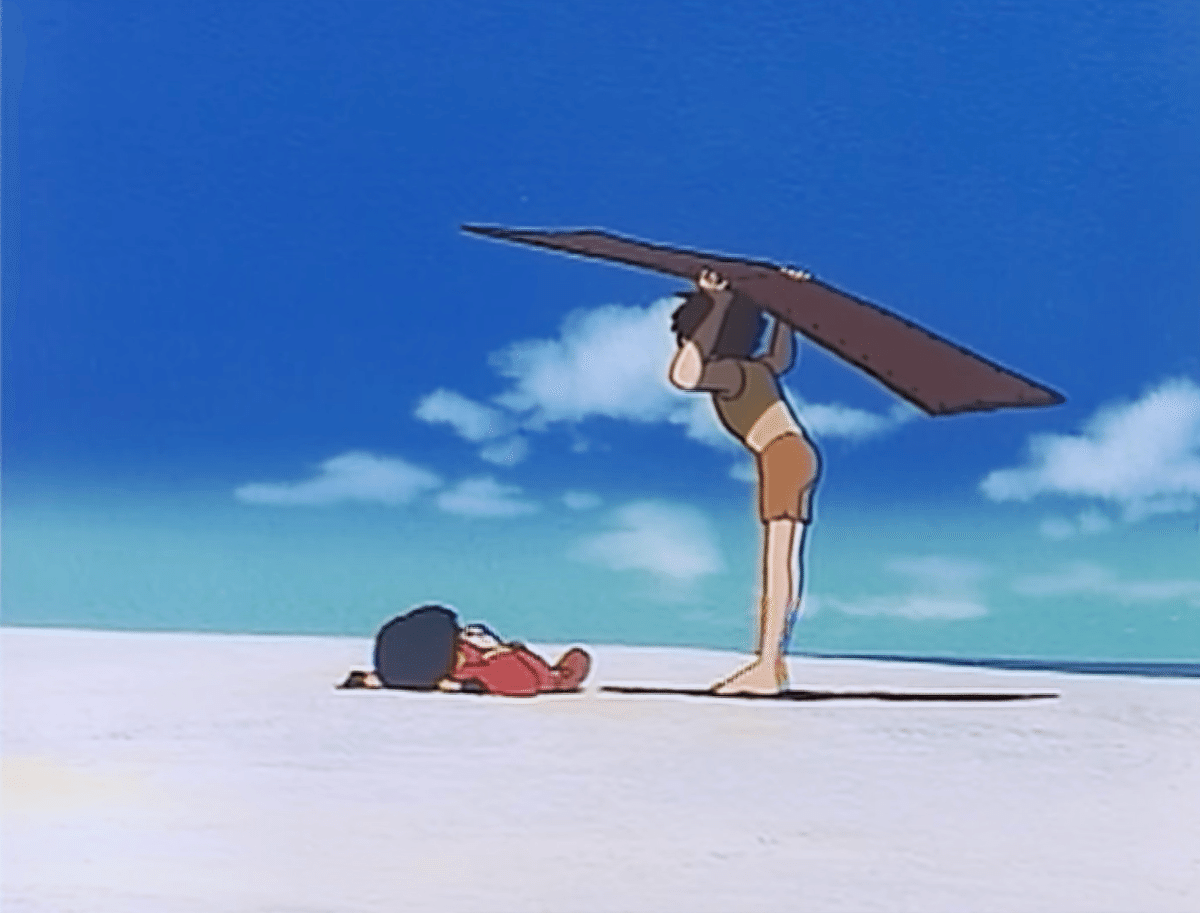

未来少年コナン 1978年

宮崎駿が初めて監督を務めた全26話のアニメシリーズ。大陸のほとんどが海に沈んでしまった地球の片隅に浮かぶ小さな島「のこされ島」から物語は始まる。墜落したロケットが塔のように垂直にそびえ立ち、主人公コナンの居住空間となっている。コナンはすぐ近くにある浜辺まで走り、魚を狩るために海へ飛び込む。塔から浜辺、そして海へ、冒頭で描かれているこの3地点の移動は、のこされ島を離れ、ハイハーバーやインダストリアといった都市部に行ったあとも繰り返される。

政治や社会生活、文明の盛衰がある都市という「中心」での静止、地面を経由しながら浜辺や港、崖などの「境界」へ向かう縦と横の移動、自由と危険が隣り合わせの空や海という「無法地帯」における浮遊と落下、本作はこの3地点の移動を絶え間なく連続させることで冒険活劇としての純度を高めており、それはつまるところ、動くことでしか世界は変わらないという信頼に基づいている。この3地点の移動を繰り返すコナンの運動はアニメーション空間の物理法則と宮崎駿のレイアウトの保護下において、無限の可能性に溢れており「この高さから落ちたら確実に死ぬ」という場面でも、落下するコナンはぜったいに立ち上がる。そこに理屈はない。コナンは今まで知らなかった世界の成り立ち、のこされ島の外に広がる世界を運動の連続性の中で理解していく。

その一方で、ハイハーバーからのこされ島に漂流してきたラナは、出会ったばかりのコナンに抱えられながら「ラナは軽いな!鳥みたいだ!」と言われるとおり、鳥たちと会話し、何度も檻という鳥籠に捕らえられ、テレパシーを駆使して遠くの方まで飛ぶ、まさしく鳥であり、地面に足をつけた運動を制限されているキャラクターである。そのため、ラストで立ちはだかるのは意思の疎通がとれない「鉄の鳥」としての巨大爆撃機ギガントである。コナンはラナのもとへ走り、ラナはコナンのもとへ飛ぶ。大人たちの思惑や過ちの歴史を振り払い、ふたりの運動は新しい世界を輝かせていく。宮崎駿作品のすべてがここにある。

ルパン三世 カリオストロの城 1979年

1979年8月、海の向こうのアメリカでは『地獄の黙示録』が公開されていた。ナパームで焼かれる木々、漂う硝煙、ヘリのプロペラのように回転する室内の天井扇、主人公の表情のアップ、それらのカットがディゾルブする冒頭の画面は、軍人の混濁した現在そのものであり、ベトナム戦争の泥沼の中で徐々に人間性を喪失し、虚ろな表情でジャングルに戻ることを切望する主人公のウィラード大尉の物語が、冒頭と終盤で流れるドアーズの “The End” が示すとおり、開始時点ですでに終わっていることがわかる。彼は地獄から逃げられないのだ。

1979年12月、作画期間たった4ヶ月半という驚くべきスピードで製作された『ルパン三世 カリオストロの城』が日本で公開される。冒頭、ルパンはカジノから盗んだ大量の札束がニセモノだとわかると、すぐにそれを手放してしまう。空に舞う大量の札束のショットに溢れる詩情、ゴート札を追い求めて無茶をしていた若かりし日のルパンなら、ニセモノであろうと大量の札束を手放しはしなかっただろう。しかし、今はすべてが虚しいだけ。まるでエンディングのように流れ始める “炎のたからもの” 。おそらくルパンの眼差しの先に広がっていたのは、ウィラード大尉が見つめていたジャングルと同じだろう。ルパンの物語もまた開始時点ですでに終わっていたのだ。

そんなルパンのもとにクラリスが現れる。黄色いフィアット500のダッシュボードの下にあるレバーを引くと、それまでの呑気な空気は一変、一気に加速する車とルパン三世のテーマ、カーチェイスシーンに突入する。アニメーションにおいて、車と乗り手は同じ素材、つまり、セル画を通してシームレスに繋がっているため、キャラクターの身体性を拡張するように車は運動する。乗り手の心の躍動と車体の疾走がひとつになる快楽、タバコからエンジンへ、そして、ルパンの心へと火は移り、お宝を盗むための物語がふたたび始まってしまう。

ルパンはさらわれたクラリスを助けるためにカリオストロ城へ向かう。『長靴をはいた猫』(1969年)を彷彿とさせる時計塔での戦い、時計の針は古代ローマの時代まで遡り、湖に沈んでいた都市がルパンの心象風景のように広がる。今回の一連の騒動はルパンにとって、若くて愚かゆえにドロボーとして何も考えずに宝を追いかけていた過去の自分と対峙する旅だったのだ。ルパンはクラリスの心を盗むことに成功するが、それも手放してしまう。なぜなら、その宝もまたゴート札のようにニセモノだとわかっているから。ふたたび “炎のたからもの” が流れ始める。ルパンは地獄から逃げられないのだ。『ルパン三世 PART2』の155話「さらば愛しきルパンよ」で、1981年の東京はロボット襲来によって火に包まれてしまう。ニセモノのルパンがニヤリと笑う。ホンモノは一体どこへ。

シュナの旅 1983年

漫画というよりは絵本、絵コンテというよりはイメージボードが連続する本作のコマからコマ、絵から絵への移動は、まるでアニメーション映画としての完成を今か今かと待ちわびているかのようなリズムで構成されており、読み手の脳内のスクリーンには様々なバージョンの『シュナの旅』が上映されることだろう。

主人公のシュナは飢えに苦しむ自身の王国のために、西の彼方の「神人の土地」にあるという「黄金の穀物」を求めて旅に出る。道中でグール(人食い)や人買いや人狩り、奴隷商人の襲撃に合いながら、やっとの思いで目的地に辿り着いたものの、そこで待っていたのは大量の人間を投下し、その命を燃料に穀物を生成する謎の建造物であった。この世界では人間の生命を効率よく資源にする流通システムが確立されていたのだ。本作は、神話の形式を踏襲した「行きて帰りし物語」の道程に、80年代の大量消費社会、20世紀型資本主義における流通システムの問題を重ねているのだ。

シュナは命がけで「黄金の穀物」を手に入れ、それを持ち帰り自分の畑で育て始める。シュナの旅は自分たちが何を食べ、それがどう届けられているか、非人道的な流通システムに自覚的になり、それに対する反抗として、生産を自分たちの手に取り戻すための旅だったのだ。「人はなぜこんな土地に住みついたのだろう」。自分の手で種を植え、平和を耕していく人の旅は続いていく。

映画 風の谷のナウシカ 1984年

なんでもない小さな木製の双発機ですけど、サハラ砂漠の救難機をやっていたんですよね。サハラ砂漠で飛行機が落っこちた時に、それを捜し回る飛行機だったんです。それがとても好きだったものですから、「ジブリ」という名前を付けたんです。

原作である漫画版『風の谷のナウシカ』が、アニメーターである宮崎駿が漫画という慣れない形式に苦戦した結果、主人公のナウシカが腐海の生態系の謎を解き明かす過程と重なるように、漫画の世界を形作る線も徐々にハッキリしていくという稀有な作品だったのに対して、本作には迷いがなく、その点で原作とはまったく異なる映画作品と言える。『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983年)が公開された翌年に発表された本作はメビウスからの影響はもちろん、80年代SFの空気を強く感じる作品だ。同時にファンタジー作品の歴史に連なるように、ユパが「風の谷」を訪れる展開は、さながらホビット庄を訪れるガンダルフといったところだろう。砂漠を舞台にアニメーションで風を描く挑戦はメーヴェの運動に集約されていく。冒頭、オームから逃げるユパのもとにメーヴェで駆けつけるナウシカ、何もない砂漠で奥行きを表現するのに一役買っている腐海の森、その結果、腐海と砂漠の境目がわかりやすく分断されているのはなぜか?という疑問が生じる。その疑問に対する明確な説明は本編ではされないが、仮にそれがアニメーションの快楽から用意された舞台だったとしても、結果として、世界の謎を広げることになっている。砂漠に吹く風に乗る救世主、ラストで無人のメーヴェが宙に浮いているショットが、アニメーションのすべてだろう。

天空の城ラピュタ 1986年

突然、足場が消えてしまい空に放り出され落下していく人間たちを眺めながら、ラピュタの新しい王に名乗りをあげたムスカは笑いながら言い放つ「みろ、人がゴミのようだ」。物語の舞台は19世紀後半の架空のヨーロッパ、ジョン・フォード監督の『わが谷は緑なりき』(1941年)や、西部劇への目配せとして蒸気機関車のアクションも描かれているが、時代はまさに産業革命、新しい技術の発展により資本家と労働者の関係が変わり、交通システムが変わり、社会構造が劇的に変化した世界である。そんな時代の中で1848年のイギリスでは世界初の公衆衛生法が制定されている。新しいテクノロジーと新しいゴミの誕生は不可分である。ラピュタ帝国にとって、見捨てた大地に住んでいる人々はゴミのようなものだろう。スラッグ(鉱石のクズ)渓谷で働いているパズーは空からゴミのように落ちてきたシータを大切に受け止める。

本作において「空」は「海」として描かれているため、労働者のパズーは親世代の夢を引き継いで、階級を横断するように、空の上に浮かぶ「地上」を目指して浮上していく。ドーラ一家の海賊船であるタイガーモス号の見張り台が凧になって浮かぶシーン、雲から凧が飛び出し、それに合わせてカメラは上空にパンアップ、カットが変わり、風に煽られた凧は画面の奥へ行き、すごいスピードで手前に戻ってくる。凧内で必死に身を寄せ合うパズーとシータを捉えるために接近するカメラも慌ただしく動く。へその緒のように伸びているワイヤーが切れて、母船と切り離された凧は風の力に任せてラピュタに降り立つ。この一連のシークエンスは親のいない二人が今までどうやって生きてきたかを観客に思い起こさせる。

親から受け継いだ情報をもとにラピュタに到着した点で、パズーとムスカは似ているが、ムスカは王家の末裔だ。空の上に浮かぶ地上にも階級はあり、労働者のパズーにとってここは楽園ではない。さっきまで無邪気にはしゃいでたパズーとシータの姿はなく、手を取り合いながら視線を交わすふたりの表情は死を覚悟している。滅びの呪文が唱えられ地上はひとつになった。生き残ってしまったパズーとシータがドーラ一家と一緒に暮らすことはない。ふたりの子供たちがどこへ行ったのか、誰も知らない。

となりのトトロ 1988年

あるこう あるこう わたしはげんき。あるくのだいすき どんどんいこう。蜘蛛の糸に繋がれた木や石が揺れ、今にも虫やらおばけやらが飛び出してきそうなオープニング画面をメイは上手から下手へと進んでいく。1988年、家庭用ゲーム機の普及によりスーパーマリオが右へ右へと進んでいたときにメイは反対方向へ歩いていくのだ。どんどんいこう。

引っ越したところにお化けがいるんです。水木しげる的なものでもオバQ的なものでもない。何もしないんです。何も働きかけたりね。ごめんくださいって来る訳じゃなくて、そこに在ることによって、存在しているという意味がある。

本作の舞台はテレビがまだ普及していない1953年の日本(※1)、1953年と言えば小津安二郎監督の『東京物語』が公開された年でもある。日本の建築様式と、そこから生まれる日常生活の機微が、小津のシグネチャーであるローポジションのカメラアングルで切り取られ、スタンダードサイズの画面に美しく収まっていく。『東京物語』における日本建築を映画の舞台にしていく試みが、家と庭だけで物語がほとんど完結するミニマルな設計の『となりのトトロ』にも見られる。

主人公家族が引っ越してきたのは大正中期から昭和初期辺りに登場した「文化住宅」と呼ばれる家で、和洋折衷のデザインが特徴的だ。この家はサツキとメイが引っ越してきた時点では死んでおり、そこには徹底した静寂がある。本作における静寂は神の気配であり、それはアニメーションの「(セル画ではない)背景画の静止」によって誇張されている。その一方で、その静寂に目をこらすサツキとメイの世界は騒がしい。

腐って倒れそうになる木の柱をゆさゆさと揺らす、大きいくすの木を見上げて驚く、雨戸を開けて家の中に入る一連のシークエンス、死にかけている木から生きている木へ、そして加工された木へと、森と人間たちのコミュニケーションを鮮やかに連続させながら、キャラクターたちに同じ行動をさせることで性格の違いを見せていく。靴を脱がないまま膝立ちで畳の上に上がり、天井から落ちてくるどんぐりを拾い集め、2階に上がる階段を探すために部屋中を駆け回る。家の中だけでここまでアクションが撮れてしまうのだから驚きである。

さらにメイが庭で一人で遊ぶシークエンス、おたまじゃくしを見つけて手を伸ばすが触れない、どうしたものかと近くにあったバケツを拾うと底が抜けている、穴から草むらを覗くと、どんぐりがある!放り投げられてガラクタに戻るバケツと忘れられたおたまじゃくし、この移動の愛おしさ。『アルプスの少女ハイジ』(1974年)が達成した丁寧な日常描写の積み重ねでドラマを演出していく手法が『となりのトトロ』には引き継がれており、サツキとメイを通して描かれる豊かなディティールの数々が、死んだ家にふたたび生命を吹き込んでいく。

祈るとは、一体何を祈るのか。明日、雨が振らないようにと?神さまは、気まぐれにあちこちに水を撒く庭師ではない。全知全能の神などと人は言うが、もしそういう神さまがいたとしたら、彼は何を望み、何をするだろう。彼は何かを知ろうとすることができない。すでに何でも知っているから。彼は何かを望もうとすることができない。望んだことは、何でもたちどころにかなってしまうから。こんな神さまがいるとしたら、彼は退屈のあまり発狂するか、眠れる森の美女みたいに永遠に眠りこけていることだろう。そんな神さまに、お祈りは届くまい。

トトロはメイに初めて出会ったとき眠りについていた。サツキに「メイを探して」とお願いされたトトロは嬉しそうに顔をほころばせる。おそらく、人間に「願い事」をされたのが久しぶりだったのだろう。『火垂るの墓』(1988年)と同時上映された本作は、戦後まもない日本を舞台にしてるにもかかわらず、そのことは後景化しており、唯一、大人たちが迷子になったメイを捜索する場面、サンダルを持ったお婆さんの震える手から、つい先日の戦争の恐怖が伝わってくる。日本が戦時中でもトトロはそこにいた。教義も教会もいらない、ただ目の前の景色に眼と耳を開くだけでいいのに、それは実際のところかなり難しい。サツキとメイの祈りは、そこに在るものを、在るものとして見つめることができたからこそトトロに届いたのだ。それはきっと夢だけど夢じゃない。

(※1)企画のための覚書「コクリコ坂から」について「港の見える丘」より参照。https://www.ghibli.jp/kokurikozaka/message.html

魔女の宅急便 1989年

なんで飛んでいるのかわからない。動力になりそうなエンジンも、揚力を生み出す翼も見当たらない。カメラが慌ただしく動くわけでも、矢継ぎ早にカットが切り替わるわけでもなく、ましてやカラフルな光線が飛び散るわけでもない。しかし、間違いなく飛んでいるとわかる。主人公のキキが箒に跨ると、そこに風が吹く。それはきっと魔法よりも切実な意志の力によるものだ。

誰もが夢に見る光景にもかかわらず、映像作品の歴史において、人間が既存の飛行技術に頼らず身一つで飛行するシーンには不自然さがつきまとう。それは現実に存在しない運動なうえに、映画内の運動としても魅力的に撮ることは難しいからだ。【映画は、縦の世界を垂直に貫く運動に徹底して無力である。上昇とか落下とか、とにかく上下に位置を移動する対象をその垂直なる運動として表象しえたイメージと音の蓄積というものは驚くほど貧しい。】(※1)。しかし、『魔女の宅急便』はどうだ。キキは旅立ちのシーンでいきなりほぼ垂直に飛び上がり、カメラもそれを追いかけるようにパンアップする。あまりに上昇に対して無策なショットだが、そのショットと同じくらい無策なキキの飛行には前述した文章を置き去りにするほどの説得力がある。この説得力はなんだろうか。ここにあるのは物理法則ではなく飛ぶイメージだけだ。人はイメージの力で空を飛べるし、空を飛んでいると信じることができる。

このイメージを支えているのが箒であることは間違いない。たとえそれが木の棒であってもキキと空の間に支点が存在するのは大きい。箒に乗るキキの姿勢は、自転車のハンドルを両手で握り、サドルに乗りながら足でペダルを漕ぐトンボの姿勢と重なり、存在しない運動の補助線となっている。

その他にも横で飛んでいる先輩魔女に近づく時は勢いをつけるように画面手前に一度グッと寄ってから奥へと飛んだり、重い荷物を箒にぶら下げている時は反動をつけるように建物を足でうんと押して前へ進んだり、キキの飛行は私たちの日常の運動と地続きの感覚で描かれている。

また、街角を手前から奥へと直角に曲がるキキをフォローしながらカメラがパンするショットや、上昇してくるキキに合わせて街を真下に捉えているカメラが一気に上空へと180度パンアップするショットなど、カットを割らないことでキキの飛行に躍動感を生んでいる。

そして、なにより重要なのはキキの飛行がつねに落下のサスペンスを孕んでいることだろう。服や髪がはためき上下に揺れながら飛ぶキキの運動は、風と重力に反抗しながら空中で力強くバランスをとっているとわかる。青春時代特有の不安定な移動を的確に撮ることが優れた青春映画の条件だが、本作はその移動を空中で撮っているのだ。空飛ぶキキの姿を通して描かれている飛行のイメージは、誰もが空を飛んでいた頃の記憶そのものだ。

本作はラジオからポップ・ミュージックが流れる80年代青春映画でありながら、泣いている赤ん坊のもとに空を飛んで駆けつけるヒーロー映画でもある。黒い服と赤いリボンというコスチュームから逃げられないキキは私生活とヒーロー活動を器用に両立させることができず悩むことになる。本作において飛ぶことは見られることと同義であり、子供から大人へ、さらにはヒーローへと成長する過程でキキは多くの人に見られることになる。人は空を飛ぶものを眺める欲望に逆らえない。そんな視線を巡る物語はウルスラにじっと見つめられながら自身の絵を描かれるというイニシエーションに着地する。

ラストで時計塔を背景に飛行船からぶら下がるトンボに『ロイドの要心無用』(1923年)を重ねながら、手を伸ばしたキキにより落下は回避され、ふたりはゆっくり恋に落ちていく。悲劇の雨とは対照的に祝福の紙吹雪が舞い、テレビと町の人々の視線がキキに集まる。この街には自分のことをちゃんと見てくれる人がいる。人だかりの中をすり抜けてやってきたジジが肩にのる。もう、話しかけてはくれない。そんなジジのことをキキはしっかり受け入れる。魔法よりも切実な意志の力で。

(※1)蓮實重彦 (1979年)『蓮実重彦の映画の神話学』泰流社 P266から引用。

紅の豚 1992年

第一次世界大戦が終わり、ファシスト党が台頭してきた1920年代のイタリアを舞台に飛行艇乗りたちの短い夏を描く。空という舞台は縦と横の運動を自由自在に描けるうえにカメラの置き場にも制限がないため、アニメーション空間における「無法地帯」なのだが、本作は物語設定としても空賊が飛び交う「無法地帯」になっており、レイアウトの中で「無法地帯」を完全に制御してしまう作家である宮崎駿が、空と海をひとつにしながら飛ぶ飛行艇の運動と同じように、のびのびとペンを走らせている様子が画面から伝わってくる。

その一方で、主人公のポルコ・ロッソが豚になる原因にもなった人間社会の営みが描かれている地上のシーンは、主人公の造形が豚という漫画的処理とは裏腹に、バーカウンターでの会話、未亡人との食事、映画館内での情報交換、秘密警察からの追手など、1920年から1940年代のハリウッド黄金期の映画作品からのリファレンスがあり、まるでハリウッドを目指しているカーチスが出演したいと願っている映画のようである。それぞれイタリアとアメリカを代表するポルコとカーチスの対決は第二次世界大戦を先取りしており「美しい友情のはじまり」にならないのは皮肉である。

It's still the same old story

A fight for love and glory

A case of do or die

The world will always welcome lovers

As time goes by

ラストで大胆なタイムジャンプがあり、年齢を重ねたフィオは「あのアドリア海の夏が懐かしい」と昔を思い出す。ホテル・アドリアーノに集まる馴染みの顔は年を取り、集合風景を切り取ったショットはまるで同窓会のように、かつての争いも嘘のような穏やかさに包まれている。宮崎駿のフィルモグラフィーの中でも、個人的な道楽が無邪気に反映された本作にある郷愁は、飛行艇作りのシーンがアニメ制作のメタファーになっていることからも、東映動画に勤めていた頃を彷彿とさせる。宮崎駿にとっての「アドリア海の夏」は『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)を作るためにパクさんこと高畑勲や大塚康生のもとで奮闘していた、あの日々なのではないだろうか。エンドロールのあとに飛行艇が画面の手前から奥に飛んでいくショットが挿入される、地上のごたごたとは無関係な無法地帯、空の上でわずかな自由を掴まえながら、紅の豚は今もどこかで飛んでいるはずだ。

【2018年5月15日、高畑勲監督の「お別れ会」、宮崎駿監督による追悼スピーチを抜粋して引用する。】

1963年、パクさんが27歳、僕が22歳の時、僕らは初めて出会いました。その初めて言葉を交わした日のことを、今でもよく覚えています。黄昏時のバス停で、僕は練馬行きのバスを待っていた。雨上がりの水たまりの残る通りを、一人の青年が近づいてきた。「瀬川拓男さんのところに行くそうですね」。穏やかで賢そうな青年の顔が目の前にあった。それが高畑勲ことパクさんに出会った瞬間だった。55年前のことなのに、なんてはっきり覚えているのだろう。あの時のパクさんの顔を、今もありありと思い出せる。

次にパクさんに出会ったのは、東映動画労働組合の役員に押し出されてしまった時だった。パクさんは副委員長、僕は書記長にされてしまっていた。緊張で吐き気に苦しむような日々が始まった。それでも、組合事務所のプレハブ小屋に泊り込んで、僕はパクさんと夢中で語り明かした、ありとあらゆることを。中でも、作品について。僕らは仕事に満足していなかった。もっと遠くへ、もっと深く、誇りを持てる仕事をしたかった。何を作ればいいのか、どうやって。パクさんの教養は圧倒的だった。僕は得難い人に巡り会えたのだと、うれしかった。

長編10作の制作は難航した。スタッフは新しい方向に不器用だった。仕事は遅れに遅れ、会社全体を巻き込む事件になっていった。パクさんの粘りは超人的だった。会社の偉い人たちに泣きつかれ、脅されながらも、大塚さんもよく踏ん張っていた。僕は夏のエアコンの止まった休日に一人出て、大きな紙を相手に背景原図を描いたりした。会社と組合との協定で、休日出勤は許されていなくても、構っていられなかった。タイムカードを押さなければいい。僕はこの作品で、仕事を覚えたのだった。

『太陽の王子』公開から、30年以上経った西暦2000年に、パクさんの発案で『太陽の王子』関係者の集まりが行われた。当時の会社の責任者、重役たち、会社と現場との板挟みに苦しんだ中間管理職の人々、制作進行、作画スタッフ、背景、トレース彩色の女性たち、美術家、撮影、録音、編集の各スタッフがたくさん集まってくれた。もう今はないゼロックスの職場の懐かしい人々の顔も混じっていた。偉い人たちが「あの頃は一番面白かったなあ」と言ってくれた。「太陽の王子」の興行は振るわなかったが、もう誰もそんなことを気にしていなかった。パクさん、僕らは精一杯、あの時、生きたんだ。膝を折らなかったパクさんの姿勢は、僕らのものだったんだ。ありがとう、パクさん。55年前に、あの雨上がりのバス停で、声をかけてくれたパクさんのことを忘れない。

漫画 風の谷のナウシカ 1982年2月 - 1994年3月

全7巻の漫画作品である本作において、キャラクターの運動を完璧なレイアウトの中に収め、ショットを連続させていくアニメーターの宮崎駿は漫画という慣れない形式に手こずっている。コマ割りやコマ運び、ナウシカの顔の描き方に至るまで、ページを構成する線に迷いが見られるのだ。大規模な予算と大勢のスタッフが関わる映画製作とは異なり、作品全体のコントロールが作家本人と数人のアシスタントでできてしまう漫画制作における “迷い” は、原因の所在が明確であり、内容に直接的な線として反映されてしまう。しかし、休載を挟みながら完結までに13年の時間を要した本作は、その期間のなかでコマや線がどんどん変化していく。作中のナウシカが旅を通して、その目に映る世界の輪郭を徐々にハッキリさせていったように、宮崎駿が描く線もまた徐々に答えに近づいていくのだ。

物語の舞台は「火の7日間」と呼ばれる戦争により、巨大産業社会が崩壊してから1000年後のセラミック時代終末期、腐海と呼ばれる有毒な瘴気を発する菌類の森が地表を覆い尽くそうとしている世界である。生き残った人類は僅かな土地の覇権を巡って争いを続けており、言語や宗教、文化背景の異なるふたつの大国、「トルメキア王国」と「ドルク諸侯国連合帝国」による戦争「トルメキア戦役」が勃発する。辺境の地にある小国「風の谷」の族長の一人娘であるナウシカと、トルメキアを統治しているヴ王の第四皇女であるクシャナの物語が、この戦争の中で描かれていく。

風の谷の族長を継ぐことになるナウシカと、トルメキアの王位継承戦に参加するクシャナは、家父長制が根強く残っている世界で女性として戦うことを余儀なくされている。二人は親との関係に問題を抱えており、ナウシカは封建制の中で世継ぎを残すために十一人の子供を産んだ母親に愛されておらず、クシャナは兄弟の中で唯一、先王の血を継ぐ者として危険視されており、父親に暗殺されかけている。境遇が似ている二人は3巻の「サパタ攻防戦」で、戦友として共に戦場を駆け抜けた後、ナウシカは生態系の謎を解明するため、クシャナは新しい王になるために、それぞれ別の方向からドルクの西の地「聖都シュワ」を目指すことになる。

ナウシカは「無数の屍が埋葬も祈りもないまま打ち捨てられる世界」を旅していく。何度も虚無に飲み込まれ、ついには自ら死を願うほど絶望しながら、それでも世界の深淵を見つめることをやめない。深淵を覗いた先で、ナウシカは母親にもなる。旧世界の戦争に終止符を打つために人間の手で造られた神、裁定者であり調停者の「巨神兵」が収納されている人工子宮を破壊しようとしたナウシカは、その攻撃のせいで巨神兵を誕生させてしまい、あろうことか、巨神兵から母親だと認識されてしまう。毒の光を撒き散らしながら、裁定と調停のために破壊の炎を吐く巨神兵の「堕胎」に失敗して、不本意な形で子育てをすることになったナウシカは、自分のことを愛さなかった母親と同じ道を行くことになる。

「私はこの子の死を願っている。それなのに母親のふりをして笑顔ではげましたりして、私の心を見抜いたらどれほど深く傷つくかしら、自分は生まれてはいけなかったなんて知ったら」

「聖都シュワ」にある「墓所」に辿り着いたナウシカは、旅の中で気付き始めていた生態系に対する違和感の正体を突き止める。それは腐海やオームなどの蟲たちは、汚染された大地を浄化するために、巨大産業社会の時代の人間たちの手によって造られたバイオテクノロジーであり、ナウシカたち人間もまた、汚染された世界に適応するように作り変えられていたということ。そして、浄化された後の「清浄な世界」では、役目を終えた腐海や蟲、ナウシカたちは生きてはいけないというのだ。おそらく、ナウシカが蟲たちと意思疎通がとれたことや、オームが時空を超えて仲間たち全員とインターネットのように情報共有ができたこと、さらに念話や念動といった超常の力も、すべては彼らが同じテクノロジーで造られていたことに起因していると考えられる。

ナウシカは地球を浄化するという目的のためだけに自分たちを造った旧世界の人々の影である「墓所の主」と対峙する。墓所の主は言うなれば、この世界を創造した人物であり、それは入念に設定を考え、新しい世界の在り方を探るように線を引き続けた宮崎駿本人のことでもある。宮崎駿は創造主として「この世界はフィクションである」とナウシカに告げたのだ。しかし、墓所の主がただの「再生への道程」だと思っていたはずの世界に争いが溢れ、それでも懸命に生きる人々がいると予想できなかったように、もしくは宮崎駿の描く線が13年間で徐々に変わっていったように、ナウシカは創造主たちの思惑に反した行動を取る。

これは巨大な虚無だ。ドルクの地を治めていた歴代の王たち、理想の世界を夢見ていた土王や神聖皇帝も「墓所」の吐き出す虚無には勝てず、市井の人々への希望を捨ててしまった。造られた世界に何の意味があるのだろうか。しかし、「行きて帰りし物語」である神話において、重要なのは帰還ではなく、その道程である。清浄な世界で暮らすため、穏やかで賢く生まれてくるようにデザインされた人間たちの卵を、ナウシカは巨神兵の火で「堕胎」させる。ナウシカは滅びの宿命を受け入れ、戦争が続く愚かな世界を選ぶ。ここにヴ王から「破壊と慈悲の混沌」と称されるナウシカの顔が描かれる。創造主の思惑に反して、虚無の深淵に立ち続けながら、市井の人々への希望を捨てない人間の顔だ。私はこんな人間の顔を観たことがない。最後のページにおいて、ナウシカの眼差しはわれわれ読者、創造主であり、旧世界と新世界に生きるすべての人々に向けられている。どんなに苦しい世界であろうとも、生きねば。

On Your Mark 1995年

CHAGE&ASKAの “On Your Mark” のライブ映像として制作された6分48秒の短編作品。この6分48秒という時間は楽曲の長さとほとんど同じであり、最初から最後まで “On Your Mark” が流れ続ける本作のアニメーションは言うまでもなく楽曲の支配下にある。しかし、たとえばそれは安易に歌詞の意味性を補強するような奉仕を意味しない。むしろ、本作のアニメーションは楽曲と多くの部分で乖離しているのだが、それを繋ぎ止めているのは反復の快楽だ。時間芸術としての音楽におけるフレーズやリズムの反復は、それが人間の手によって演奏されたものでも、電子機器を通して完全に同じく再現されたものだとしても、繰り返しの中にグルーヴが生まれていく。本作は音楽の繰り返しが生む快楽そのものに接近している。

冒頭、上手から下手へ風を切るようにカメラが横へと駆けていく。広がる青空と緑の平原は夏の心地よさを感じさせるが、小さな集落に人の気配はなく、放射能標識があることから、原発事故があったチェルノブイリの街を彷彿とさせる。カットが変わり、画面の奥から手前へと黄色い装甲車が走ってくるのを望遠レンズで捉えたショットが挿入される。乗っている人物の顔はわからない。この一連のシークエンスは始まりであり、同時に終わりでもある。

タイトルが出たあと、夜の都市の高層ビル群を空飛ぶ警察車両が画面手前から奥へと進み、宗教団体のビルにそのまま突っ込むと、警官たちは銃を使用して建物内の関係者を次々と殺害していく。ここで警察が使用している銃はソ連製の「AK-47」によく似たイスラエル製の「GALIL」なのだが、都市の街並みや空飛ぶ車両という近未来的なデザインのあとに、銃などのガジェット描写では遊ぶことなく、実在する銃をそのまま描いたことで、このシーンには湾岸戦争と地続きの暴力がある。

そして、ビル内の捜索をしていた2名の警官は、大量破壊兵器ではなく、背中に羽根のついた天使を発見する。警官の顔はマスクでわからない。すると突然シーンが変わり、チャゲとアスカによく似た人物が現れて、黄色いアルファロメオのジュリエッタスパイダーを運転しながら、天使を空に帰そうとする。天使は飛び立つ瞬間、前方を見て驚いた表情を見せる。それもそのはず、曲はまだ開始してからたった2分しか経過していない。反復が足りない。そこから物語はループに突入していくのだが、作中でこのループに対する説明は一切されない。音楽の反復の快楽に身を委ねている時、そのダンスこそが批評であり、そこに説明が入る余地はないのだ。

チャゲとアスカは天使を空に帰すことを夢見て試行錯誤を繰り返す。おそらく本人たちは自覚のないところで何度も死んでは生き返り、また位置について、同じフレーズを繰り返している。そのフレーズはどんどん意味を変え、グルーヴしていく。そして、いよいよループを抜けるように暗いトンネルの中を走る車は光の方へ飛び出す。カメラは上空から真っ直ぐな道を平面に捉えており、車は画面を垂直に落下するように走っているが、カメラは一気に180度回転して、車の移動は下降から上昇へと変わり、まるで空に昇っていくようになる。

目の前に広がる青空と石棺、冒頭の横移動のショットがふたたび挿入され、天使は飛び立つ瞬間に前方を見てハッとする。おそらくループに気がついている。曲はもうすぐ終わり、人類の過ちの歴史は続いていく。横移動しながら徐々に上昇する天使をカメラがフォローしながらパンアップするショット、並走していた車が視界から消え、空間が広がり、滅びた都市の街並みを遠くに、あとは画面いっぱいに青空だけが残る。反復の快楽に身を委ね、残された大地で踊り続ける人間たちを眼下に見下ろしながら、天使は空へ帰っていった。

もののけ姫 1997年

室町時代、戦国の日本を舞台にした大作時代劇にもかかわらず、主人公のアシタカは馬に乗った侍などではなく、ヤマトとの戦に負けたエミシの一族の生き残りであり、マイノリティである。たくさんの女性や病人に雇用を生み出しているエボシが率いるタタラ場、人間に住処を追いやられているもののけたち、もののけにも人間にもなれないサン、本作の主要登場人物はすべてマイノリティであり、お互いに憎しみ合いながら、狭い領土と生存をかけて争い、語られない歴史の中へと消えていく。

プロローグのあと、上空から靄のかかる深い森へと降りていったカメラは、その後、大地から出ることはない。さらにアシタカが駆け上った物見櫓がタタリ神に倒されてからは、平地で立体的な運動が撮れる高低差のある建築物も登場しない。タタラ場のデザインも禁欲的に山のようになっており、時代劇にもかかわらず城が出てこないのだ。この戦いには高さがなく、つまり、階級がない。レイアウトにはアルプスの山々のような空間の広がりはなく、腕や首が飛び、血が流れる暴力と憎しみの連鎖が狭い空間に充満していく。空や海、高低差を排して、歴史の淵で戦うマイノリティたちの逃げ場のない戦いをどこまでも平坦な大地で描いているのだ。

もののけと人間、大地との関係はつねに地面に接している二足と四足の運動を通して描かれており、アシタカとサンが、その身の運動をヤックルや山犬たちに任せると、そこに共生を巡るコミュニケーションがアクションとなって浮かび上がる。そのため、物語の裏で暗躍し、ミカドの命令で動いている体制側の人物であるジコ坊は高下駄により地面から離れた位置にいる。ラストにおいて、アシタカは自分が侍を倒したことで命を助けたジコ坊と対峙することになる。シシ神の森は消え、歴史は神話から切り離され、もののけたちは家畜になり、大地は人間の手に渡る。マイノリティたちの戦いは日本という巨大な島国、巨大なマイノリティの誕生で幕を閉じる。唯一の希望は、アシタカやサンの呪いだけでなく、タタラ場に住む人々の病も治癒されたことだろうか。

『もののけ姫』はスタジオジブリでセル画を使用して製作された最後の作品だ。神話の物語形式を踏襲したアシタカの西方への旅、つまり太陽が沈む方角に待っていたのは、アニメーション時代のひとつの終わりだったのだ。

千と千尋の神隠し 2001年

1992年、北海道の釧路市で生まれた私が子供の頃に怖かったものがふたつある。ひとつはテレビで観た『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985年)、タイムマシンに乗り過去へ行った主人公マーティが歴史に干渉してしまったために写真の中から消えていってしまうシーン。写真として記録に残るはずだった瞬間が時間の力によって無慈悲に抹消されていくのがたまらなく怖かったのだ。もうひとつは1994年10月4日に発生した北海道東方沖地震。釧路は地震が多く、幼少期に何度も大きな地震を経験した。部屋中に置いてある家具がガタガタ揺れ、ものすごい音が鳴り響く中、私はその音に負けないような声で泣き叫びながら母親を呼んだーー2001年、母親が慌てた様子で私の名前を呼ぶ。2階にいた私は階段を降りて、2階から1階へいくと、母親はテレビを観ていた。ニューヨークの世界貿易センタービルに飛行機が突っ込むーー『千と千尋の神隠し』が公開されたとき、私は9歳だった。

「ちひろ元気でね、また会おうね」と書かれたメッセージプレートが添えられた花束を握りしめたまま、車の後部座席でだらしなく寝転がっている10歳の千尋の姿は、川に浮かぶ『オフィーリア』(1852年)のようだ。数日も経てば、学校の生徒たちは千尋のことを忘れてしまうだろう。千尋は忘却の気配に導かれるように、90年代にバブルが弾けて潰れてしまったテーマパーク、忘れ去られた廃墟に辿り着ついて、そのまま不思議な世界に迷い込み、身体が消えていってしまう。千尋はハクに助けられ、八百万の神々が集まる湯屋「油屋」で働くことになる。様々な建築様式が混合しており、大人たちの社会の禍々しさをそのまま表しているような「油屋」のデザイン、雄弁な美術空間に馴染めない千尋は、どんくささと懸命さでアクションを加速させながら、労働に打ち込むことで、自分の本当の名前を忘れていってしまう。

千尋は傷ついたハクを助けるために、労働とは無縁の潔癖すぎる空間で過保護に育てられた巨大な赤ん坊の「坊」と、顔もなければ自分の声で話すこともできないインターネット時代における匿名アカウントのメタファーのような「カオナシ」を引き連れて、銭婆のもとへ行く。「一度あったことは忘れないもんさ、思い出せないだけで」。龍になったハクの背中に乗りながら、千尋は忘れていたクツのことを思い出す。身体をくねらせながら空を飛ぶ龍の運動が空中と水中のイメージを繋げ、横移動から縦移動へ、川に流され、川に落ちた記憶をなぞるように、千尋とハクは落下していく。眼下に見える線路、あれに乗ってここまでやってきたが、帰りの切符はないし、今はもうどうだっていい。落下するふたりの顔のアップショットの切り返し、記憶の底に埋もれてしまった川の思い出、涙の雫は地面に落ちることなく空に昇っていく。あの日、千尋は行っておいでと裸足のまま送り出されたのだ。思い出せない記憶にたしかに生かされていたことが、なんでこんなに嬉しいのだろう。ハクと「また会おうね」の約束をして、千尋はまた現実世界に送り出される。銭婆からもらった髪結びがキラリと光る。けっして振り向いてはいけない。川に流されたクツはどこへいったのだろう?それでも、わたしは大人になったのだ。

ハウルの動く城 2004年

ハウルの城は動くにもかかわらず、その運動に目的地はなく、居住地点を明確にしないための放浪があるだけで、むしろ、移動として魅力的に描かれているのは「扉」の方であり、まったく違う世界がいきなり視界の先に広がる「扉」という舞台装置を使った演出は、映画史に沿った形で丁寧にされている。それは無論、本作が相手の心の奥にある扉を開けるラブストーリーだからだ。

本作の舞台は蒸気機関などの科学技術と魔法が共存している架空の19世紀ヨーロッパ。魔法はつまり「行動の省略」であり、曖昧にされた因果関係は結果までの到達を早める。星にぶつかった少年であるハウルはその「スターの素質」により、市民の注目の的でありながら、荒地の魔女とサリマンに心臓を狙われているお尋ね者だ。ハウルはそんな世間から逃げるために複数の名前を持ち、幼児性が溢れる部屋に隠れながら、扉を経由して様々な場所に行き、城さえも移動させてしまう生粋の引きこもりだ。この設定からはゼロ年代初頭におけるインターネットの普及とグローバリゼーションの発展、自宅から戦地までの距離が物理的にも精神的にも変化したイラク戦争と、それに伴う兵士たちのPTSDの問題が見えてくる。

冒頭、針子として働くソフィーは帽子に赤い糸を縫っており、この時点でラブストーリーの予感が示されている。困難を暗示させるように窓から見える煙、完成した帽子をマネキンのヘッドにひょいとかける動作から垣間見えるルーティン化した日常、鏡を見るシーンが挿入され、セルフケアとセルフラブがひとつのテーマだとわかる。ソフィーは開戦パレードの賑わいとは反対方向へ進んでいき、ハウルと出会うことになる。アニメーションとして豊かに描かれている群衆の描写が、大勢の人々の中からお互いを見つけることができたふたりのドラマを静かに盛り上げている。

ソフィーの前に初めて現れた時、そして、呪いにかけられたソフィーと城でふたたび出会う時も、ハウルの胸元が印象的に映ることで、ふたりの距離が近づく高揚感を目線の高さで表現しつつ、心がないことを強調している。引きこもりのハウルと呪いにかけられたソフィーのロマンスは礼儀を知らない火薬の火に邪魔されながら燃え始める。ハウルの魔法も、そして、「コマとコマの間を省略する」アニメーションという魔法も、ふたりの距離が縮まる過程を「省略」させてくれない。ふたりは火と煙に導かれながら、少しずつ心の重さを取り戻していく。

ラストにおいて、ハウルの城は大地を離れ「無法地帯」である空を飛んでいく。おそらく、ソフィーにかけられた呪いは解かれていない。ハウルと喧嘩をしたら、またおばあさんに戻ってしまうかもしれない。それでも自分を愛することができるかぎり、いつまでも心の火は消えないだろう。ソフィーとハウルが城のテラスに立ちながらキスをするシーンは、やや斜めになったテラスの構図といい、画面の手前から奥へとふたりが移動していくスピードといい、時を忘れさせるほど甘美である。相変わらず、この城の目的地はわからないままで、居住地点を明確にしないための放浪があるだけだ。この「ややこしいものばかりの家族」に社会からの承認はいらない。これでハッピーエンドというわけだ。

崖の上のポニョ 2008年

2008年、リーマンショックが世界に与える影響などなにも考えていなかった16歳の私は北海道釧路市内の唯一の映画館であるイオンシネマで『崖の上のポニョ』を観ていた。ポニョが漁船の底引き網に巻き込まれそうになるシーンで、劇場にいた大勢の子供たちは「ポニョ!」と心配そうに騒いだかと思えば、次の瞬間には「かわいい!」と大忙し、あの子供たちのリアクションが忘れられない。テレビシリーズの劇場作品ではなく、小さい子どもたちを対象にしたビックバジェットのオリジナルアニメ作品が、全国の劇場で公開されてヒットしているという、ジブリの特権性をまざまざと見せつけられる体験だったのだ。

ぼよんぼよんと大量のクラゲが動いている。様々な海洋生物がそれぞれ違う動きで海の中を縦横無尽に漂っており、凄まじい密度の画面に視線が混乱しそうになるところで、フジモトの船が画面の中央に現れる。ポニョの目には海のディティールが余すことなく見れているのだろう。観客はアニメーションの力で、暗い海の中でも照明の心配をすることなく、ポニョと同じ目で海の生態系を覗けるようになる。ポニョは家出をして、その目で地上の景色を見る。本作の背景はアニメーション用に整備されておらず、全体的に歪んでおり、海面の波紋も実線そのままである。ひとつも同じ線はなく、すべてが不安定に息づいている。ポニョの目には地上の風景がこう見えているのだろう。ここには初めて世界に触れたときの驚きがある。

ポニョはフジモトに捕まってしまい海に連れ戻されるのだが、宗介の救助を待たずに自分の力で檻から脱出する。ポニョの宗介に対する愛情が津波となって押し寄せてくる。本作では現代日本を舞台に「災害への備え」として、自然災害に直面したときのライフラインの確保などが「教え」として描かれているのだが、同時にそれはポニョというキャラクターを通すことで、異なる文化圏との突然の出会いも意味しており、最終的に「災害との共生」というテーマに着地していく。恋するふたりの物語はいつだって身勝手で反社会的な行いであるため、ポニョと宗介のラブストーリーが都市を水没させてしまうのは必然である。高低差を描ける境界としての「崖」という映画的モチーフが消滅し、リビングから庭に繋がる扉を開ければそこはもう海になっている。水は透き通り、道路や木の横をデボン紀の古代魚が優雅に泳いでいる。ふたりはおもちゃの船で航海に出る。大災害のあとの世界で生きていく子どもたちの船出、わくわくする未来がきっと待っている。

風立ちぬ 2013年

美しい風のような映画である。真っ白なゼロの空間、白紙の中に風を描こうとすれば、目の前に吹いている風を見なければならない。アニメーションは世界の秘密を覗き見る仕事だ。

誰が風をみたでしょう

ぼくもあなたも見やしない

けれど木の葉を震わせて

風は通り抜けていく

風よ翼を震わせて

あなたのもとへ届きませ

1916年の日本、物語は二郎の最初の挫折から幕を開ける。夜明けの空、瓦屋根を登っていくと、そこにはおもちゃのような飛行機が停まっており、乗り込むとプロペラが回転し始め、その場でふわっと浮上する。乗り込むまでの二郎の所作と飛行機の運動がそれぞれ違う物理法則によって描き分けられており、ここが夢の世界だとわかる。飛行機が舞い上がり、航路を示すように朝の陽射しが田園を照らしていく。地面の過ぎ去っていくスピードを効果的に演出する畦畔、川に沿って橋の下を低空飛行でくぐろうとする飛行機視点のカメラのトラックアップ、自信に溢れた二郎の表情を正面から捉えたショットが挿入され、彼の目に景色がハッキリ見えていることがわかる。橋の下をくぐり抜けた飛行機は上昇して、建物や煙突、雲などで豊かな奥行きが表現されているレイアウトの中を優雅に飛んでいく。宮崎駿というアニメーターと飛行機の幸福な関係がこのシークエンスでは示されている。

すると突然、上空に怪しい飛行船が現れ、二郎は戦闘態勢に入ろうとゴーグルを装着するが、なぜか像がぼやけ始めてしまい、慌ててゴーグルを外すと、顔には先ほどまで付けていなかったはずの眼鏡が装着されている。飛行機を制御できなくなり、攻撃をまともに受けて機体は大破、二郎は空中に放り出されて落下してしまう。眼下には、まるで夢の世界からの別れを示唆するように列車が走っていく。目が覚めると、そこは像がぼやけている現実の世界、瓦屋根の上に登って夜空を眺めても星は見えない。星が見えない子供である二郎はどんなに頑張ってもパイロットにはなれないのだ。

そんな挫折を経験した日本の少年は、時空をこえた場所でイタリアの飛行機設計士であるカプローニと出会う。そう、「Caproni Ca.309 Ghibli(ギブリ)」を設計した人物である。上手から下手へ無数の爆撃機が飛んでいき、カプローニは「あの半分も戻ってこまい。敵の町を焼きに行くのだ」と言い、二郎のレンズには燃える町並みが映るが、それよりも「飛行機は美しい夢だ。設計家は夢に形を与える」という言葉に惹きつけられてしまう。空への憧れは飛ぶ側から、観る側へ。二郎とカプローニを中心にして、地球儀を回したように背景がくるくる回転し始める。

世界の秘密を覗き見る観察者、設計士になることを決意した二郎のドラマには矛盾が付きまとう。それは観察者にもかかわらず裸眼ではほとんど何も見えないという矛盾、もしくは、飛行機が美しい夢でありながら殺戮の道具であるという矛盾、それは影や屈折まで丁寧に描かれている眼鏡というモチーフで表現されている。二郎の眼鏡は夢を見ることの矛盾そのものなのだ。

1923年、関東大震災の渦中で二郎はカプローニの「戻ってこない爆撃機」を空に幻視する。本作における大正から昭和前期の日本の風景は、宮崎駿が企画書で【空はまだ濁らず白雲生じ、水は澄み、田園にはゴミひとつ落ちていなかった。一方、町はまずしかった。建築物についてセピアにくすませたくない、モダニズムの東アジア的色彩の氾濫をあえてする。道はでこぼこ、看板は無秩序に立ちならび、木の電柱が乱立している。】(※1)と言っているように、もはや存在しない風景を実際にセットで再現して撮ること以上に、絵というフィルターを通すことで、ファンタジーとしての側面が強くなっている。

群衆の描写も恐ろしく手間のかかるアニメーションで描かれており、人々がそこに生きていた実感に思いを馳せるようにペンで解釈された描写の数々は、記録映像には残らない形で当時の営みをフィルムに残そうとしている。関東大震災の頃の群衆を豊かに撮るという点で、マキノ雅弘の『日本侠客伝 関東篇』(1965年)と同じ意思を『風立ちぬ』からは感じる。しかし、マキノ雅弘の作品にある「群衆が動くことにこそ希望がある」という観点は、二郎を明確な中心に据えている『風立ちぬ』にはなく、そこに描かれている豊かな群衆は、二郎がいずれ燃やし尽くす人々、美しさを追求する罪の代償として画面に刻まれているのである。

1929年、世界恐慌が始まった年、二郎は夢の中で理想の飛行機をカプローニに披露する。【雲海にのびる銀色の道のような翼の上をあるいていく二人 / 群雲は傾いた陽をあびつつゆっくり流れていく / 二人の長いカゲが銀色の道におちている】(※2)。夕焼け色の空をエンジンもコックピットも形になっていない純白の機体が、風と一体化したようにゆったりと垂直に上昇して宙返りする様を、カメラは二郎の視点でフォローしていく。飛行の原初的な快楽に忠実な、あまりに無防備な美しさを湛えているその機体に人間は乗っていない。本来、二郎の夢に人間はいらないのだ。しかし、実際の機体には操縦する人間もいれば、機関銃を搭載する必要もあり、日本の資源と技術不足、海軍からの要求、それら時代からの様々な要請と制約の中で、二郎の夢は「零式艦上戦闘機」として完成することになる。

二郎は三菱内熱機に入社した時、製図を見た上司から「キレイな線を引く」と評され、無論、それは宮崎駿も同じなのだが、その線は風を吹かせるのだ。まずは自分の頭の中に、そして、目的を共有するチームのみんなの中に、やがて、その風は日本全土に広がり、大きなうねりとなって戦争へと突き進む原動力になってしまう。二郎の書いたキレイな線は近代化を夢見た日本を荒々しい風で吹き飛ばしてしまうのだ。

Le vent se lève, il faut tenter de vivre.

風立ちぬ、いざ生きめやも

1933年、ドイツでナチス政権が成立、日本が国際連合を脱退した年、「七試艦上戦闘機」のテスト飛行を失敗させてしまった二郎は、休暇で訪れた軽井沢で菜穂子と再会する。菜穂子は “観察者としての二郎を観察する人物” であり、眼鏡というモチーフがどう機能しているかにも意識的であるため「美しいところだけ好きな人に見てもらう」選択をする。

二郎が描くキレイな線が風を吹かせるように、菜穂子との関係も風を通して描かれていく。始まりは列車で、二郎の帽子は三等車から二等車へと階級をいとも簡単に超えるように風で横に飛んでいき、菜穂子はそれをキャッチする。次に絵を書いている菜穂子の日差し除けのパラソルが上から下へと飛ばされ、二郎はそれをキャッチする。気まぐれな風が繋いだ縁から、二郎は自分の意思で風の流れを読み、位置を図りながら、下から上へと紙飛行機を飛ばす。二階のテラスにいる菜穂子とそれを地上から見上げる二郎のレイアウト、現実ではありえないほど大袈裟に身を乗り出す菜穂子のアクション、ふたりの間にある風を可視化する紙飛行機の運動、台詞は一切なく、ふたりの心の交流を端的に描いたシークエンスである。

そして、初夜のシーンよりも官能的にふたりの子作りの過程を描いていた寝室での製図のシーン。当時の結核治療の一環で高原の寒空に身をさらしていた菜穂子にとって、これほど幸せなことはないだろう。菜穂子の目の先には製図をしている二郎が、二郎の視線の先には設計図があり、ふたりの視線は交わらないまま手だけが繋がれている。机ごと布団の方に近づいてくる二郎を下のアングルから捉えたショットが挿入され、観察者としての菜穂子の視点が強調されている。漂うタバコの煙、二郎が菜穂子と手を繋ぎながら、片手で計算尺を扱ってできた子供こそが「九試単座戦闘機」である。漫画版『風の谷のナウシカ』において、ナウシカの子供が巨神兵だったように、菜穂子と二郎の子供もまた、世界を燃やし尽くす可能性を秘めた存在として、この世に生まれてきたのだ。

1935年、「九試単座戦闘機」のテスト飛行が行われる。カメラは飛行機と一定の距離を保つように追従しながら優美なインメルマンターンをショットに収めていく。ロングショットに変わり、地上から自身の夢が遠くで飛ぶ姿を眺めている二郎の視線、その表情は晴れやかなものではない。二郎の夢が着陸しようとした瞬間、カメラは二郎の視線に合わせて、機体の方ではなく、なにもない草原の方へゆっくりとパンしていく。愛する人は風の中に消えてしまったのだ。

この九試単座戦闘機には、堀越二郎という設計者の個性が他のどの機体よりも色濃く表れていると言う声もある。高速を生み出す流麗な機体のラインや、翼端失速を防ぐ主翼の捻り下げ。さらに超ジュラルミンや沈頭鋲と言った堀越が世界に先駆けて取り入れた新技術も、ほとんどがこの九試単座戦闘機が嚆矢となっているからである。もちろん、機体設計だけで無く、その飛行性能も画期的だった。九試単座戦闘機は、速度性能・機動性の双方で当時の艦上戦闘機を大きく上回る高性能を叩き出す。それは当初の要求性能をも大きく凌駕するほどだった。

1945年、日本に原爆が投下され、第二次世界大戦が終戦する。二郎はカプローニと再会する。飛行機の残骸が大地を埋め尽くす、ここはノモンハンのホロンバイル草原だそうだ(※3)。国を滅ぼした二郎の視線の先に一機も帰ってこなかった零戦が列をなして飛んでいく。カプローニが言う「征きて帰りしものなし」。そう、これは「行きて帰りし物語」ではない。けっして神話などではない。美しい夢の代償として、誰も帰ってこない物語の中に二郎は「来て」と誘われることになる。ワインを飲みながら、今までの物語に思いを馳せながら、そこにまた風は通り抜けていく。

(※1)『風立ちぬ』劇場用パンフレットより引用。

(※2)宮崎駿(2013年)『風立ちぬ スタジオジブリ絵コンテ全集19 』徳間書店より引用。

(※3)半藤一利・宮崎駿(2013年)『半藤一利と宮崎駿の腰ぬけ愛国談義』文藝春秋 P183より参照。

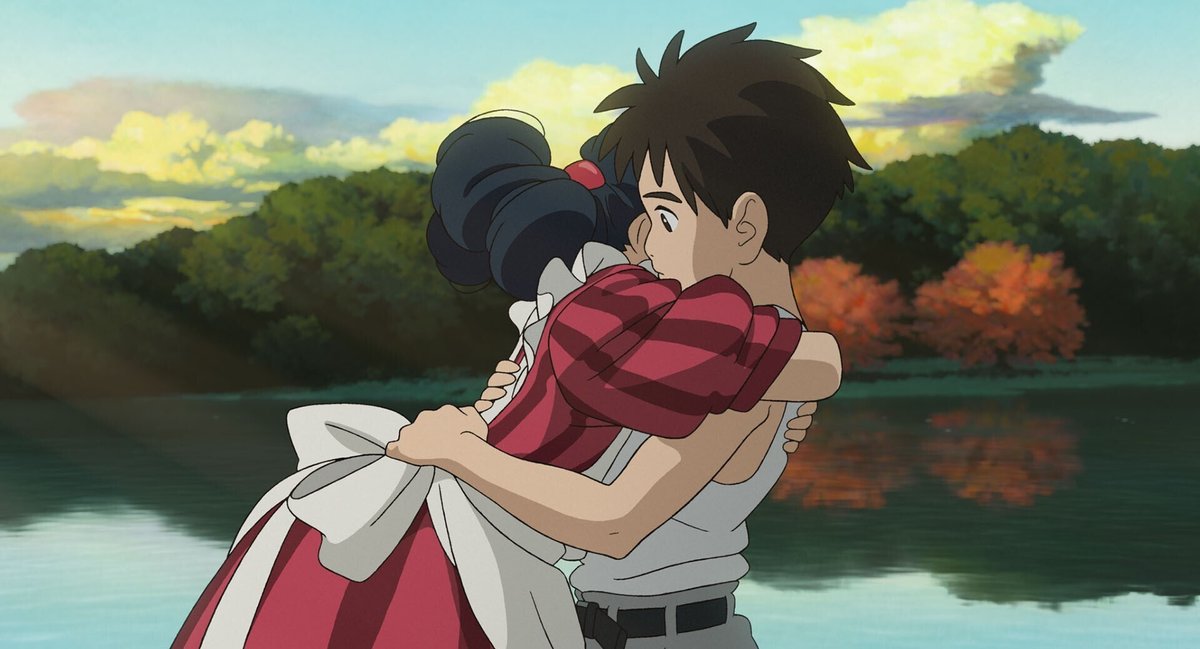

君たちはどう生きるか 2023年

この人の作品はすべてたからものです。あわてて読んではいけません。ゆっくり、なんども読んで、声を出して読んで、それから心にひびいて来るものや、とどいてくるものに耳をすませて、場面を空想して、何日もたってからまた読んで、何年もたってからも読んで、判らないのにどうして涙が出てくるのだろうと思い、ある時はなんだか見えてきたような気がして、とたん、スウッときえていくのです。そういう美しいものがあることを教えてくれるのです。

私はたくさんの物語と生きてきました。ある日のクリスマスイブ、夜中にやってくるであろうサンタクロースのために、食卓に出されたケーキを一切れ残して、ツリーの下に置いておきました。翌日、階段を降りて、2階から1階へいくと、ケーキはなくなっており、そこにはクリスマス用にしっかり包装された本が一冊ありました。包装紙と本の匂い、さっそく部屋に戻って本を読み始めます。外には雪が積もっていて、冬の静けさに包まれながら、ページをめくると頭の中には様々な風景が浮かんできます。本の内容は覚えていませんが、その瞬間のことは今でも思い出せます。きっと、子供の頃の私はまだあの本の中に生きていることでしょう。形を変えた木である本は、木と同じようにそびえ立ち、遥かに長い時間をかけてあなたのことを待っています。いつか、子供の頃の私とあなたは出会うでしょう。そして、また現実の世界に帰っていきます。私たちは意志の力で、何度も何度も本を閉じては、現実の世界で生きようとしてきたのです。

僕は豆本(注・小冊子「岩波少年文庫の50冊」)の文章を、基本的に、一人の読者を想定して書いたんです。ある小学生の友人です。彼がもし読んだら、彼に伝わるように書こうと思って書きました。(中略) 彼は今もう小学六年生ですから。僕はその年ではもう自我みたいなものを抱え込んで、手に余ったりなんかしてきていた。いよいよそういうことが始まるなと思って、何か秘密にしなきゃいけないことを持っているような話で、それなりに面白いものじゃないとつまらないから、というので探すんですけど、図書館にないものでないといけないし、条件が狭くて大変なんですよ、ほんとに(笑)。僕はどこかで「君たちはどう生きるか」を渡したいと思ってるんですけど、まあ、僕が読んだときと同じような条件で響くはずはないとは分かっているんですが。

1943年、サイレンが鳴り、少年が目を覚ます。夢から覚めたのか、はたまた、まだ夢の中なのか。丁寧に描かれる着替えの所作を見ていると、この少年が誰なのかわからなくなる。まるで『胡蝶の夢』のように、夢の中で彼は老人だったかもしれない。主人公の眞人が階段を降りて、2階から1階へいくと、いずれ来たる空襲の悪夢を先取りするような形で町は火に包まれている。本作における「階段」は縦の構図による奥行き、豊かな垂直的空間を表現する場所ではなく、物語構造を垂直に可視化するために配置されており、階段の上には「創作と孤独」が、下にはいずれ火に染まる「現実の世界と家族」が待っている。眞人が病院に駆けつけるシーンで、主観視点や混濁した風景のアニメーションから、作画監督である本田雄やこのシーンの原画を担当した大平晋也の作風が色濃く反映されており、宮﨑駿の手から作品が離れていることがわかる。この少年は誰で、これは一体誰の夢なのか。全編を通して、作家の不透明さに貫かれた本作は、その記名性のなさがファンタジーとしての魅力に繋がっている。まるで大昔に書かれた作者不明の物語を読んでいる気分になるのだ。

1944年、眞人の疎開先での生活が始まる。父親の勝一の再婚相手である夏子は、実家の屋敷に初めて訪れた眞人に対して、指を差しながら「あそこに勝一さんの工場があるのよ」と説明するのだが、その指を差した方向にカメラはパンしない。この違和感はなんだろうか。アングルといい、セリフとアクションの間といい、映画の生理からしたらカメラが動いてもおかしくない場面で、カメラは動かない。空間の広がりはカメラの移動によって補完されず、画面の外にしか存在しないのだ。本作はフィックスのショットが多く、それはまるで本の挿し絵のように、もしくは絵コンテ用紙にすっぽり収まっているような印象を画面に与えている。それは眞人の部屋を収めたショットに顕著で、眞人はレイアウト用紙の四角、ビスタサイズのスクリーンの中に閉じ込められているように見える。

眞人はそんな慣れない環境、逃げ場のない状況から脱出する方法を暴力に見出してしまう。自分自身の頭を石で傷つける自傷行為から、レイアウトの外側からやってくる脅威であるアオサギを排除しようと弓矢まで作り始めてしまう。攻撃的な衝動にかられ、創造が暴力にむかっていく中、それを止めてくれるのが亡くなった母親の久子が残してくれた小説『君たちはどう生きるか』(1937年)である。そこには「大きくなった眞人へ」という手書きの短い文章が添えられており、日付は「昭和12年 秋」となっている。1937年、マキノ雅弘監督の『血煙高田の馬場』が公開されており、日本と中国の戦争が始まった年である。久子は戦争に突き進んでいく世界を前にして、そこで生きていく眞人のことを思い、本を残したのだ。眞人は弓矢を作る手を止め、本を読み始める。

「Ask me why」と名付けられた久石譲の楽曲が流れ始める。ピアノの音色をメインにしたミニマルなサウンドは、まるでページを構成する文字の羅列と余白が白鍵と黒鍵に乗り移ったように鳴り響き、コードはページを開くように、メロディーは文字を追いかけるように空気を揺らしていく。スピルバーグにジョン・ウィリアムズがいるように、宮﨑駿に久石譲がいるという事実がどれほど映画にとって幸福なことか改めて思い知らされてしまう。いつのまにか読書に夢中になっていた眞人は、暴力にむかっていた力を勇気に変えて、「読みかけの本」と「見ていない死体」に導かれて旅に出る。

「君たちはどう生きるか」が出版された昭和十二年あたりになると、軍事上の理由から、デパートのような高い建築物から下を撮る写真撮影そのものが禁止されているんです。この本が書かれるまでの昭和の十二年間という近代史を見ると、思想的な弾圧や学問上の弾圧があって、とにかく民族主義を煽り立てて、国のために死のうという少年達を作り上げていく過程が、あまりに僅かな期間にやられていることがわかる。本当に異常なまでの速さで昭和の軍閥政治は、破局に向かって突き進んでいく。今も世界はそんなふうにたちまちのうちに変わっていく可能性があるんだということです。つまり吉野源三郎さんは「失われた帝都東京」にあるような風景が、まさに目の前で失われつつあった時代に、そんな東京の町を見つめながら、そのとき自分に何が発信できるのかを真正面から考えて、この本を書いている。だからこそ、表題にある「君たちは〜」という問いかけに意味があり、物語の中に出てくる叔父さんは、少年であるコペル君に向かって、本当に切実な想いで真正面から語りかけているのだと僕は思うんです。

蒼鷺屋敷の中で失踪した大叔父のエピソードが語られるときにキーワードとして登場する「読みかけの本」、そして、眞人も『君たちはどう生きるか』を読みかけのまま、まるで開きかけのページに誘われるように「死が終わり、生が始まる世界」に旅立つ。アオサギは眞人を導くために「久子の死体を見ていない」ことを持ち出すので「読みかけの本」と「見ていない死体」は線で結ばれる。読み終わった本は言うなれば死体だ。死体の山に可能性はない。あらゆる可能性は読みかけの本と見ていない死体にこそある。本は読み終える必要がないのだ。

ページをどこから開いても構わないし、時代や場所も関係なく、いつ読み始めてもいい「本」というアートフォームが持つアクセスの自由度、小説『草枕』(1906年)の主人公が言うところの「非人情な読み方」にならって、眞人が本の中に飛び込んでからは、まるでページを適当にすっ飛ばしながら読んでいるかのように、物語の移動は無秩序極まりないものになる。その一方で、実際の眞人の移動は宙を掴むような曖昧さとは対象的に、歩くにしても船で移動するにしても、そこには明確なイメージに基づく再現が行われており、本をたしかに読むことで「物語の中を歩けている」感覚をアニメーションにできている。物語の移動は不明瞭、眞人の移動は明確、そして、世界の全体像は掴めず、階段というモチーフによる垂直的な物語構造だけがある。アンドレ・バザンの言葉を借りるなら「物語の連続性はいわゆる筋立ての脈絡からというより、むしろ精緻な詩的連鎖から生まれている」。本を題材にした『君たちはどう生きるか』は「精緻な詩的連鎖」が前景化している作品なのだ。

そんな本の世界の案内役を任されるアオサギは、映画『やぶにらみの暴君』(1952年)に登場する鳥を彷彿とさせる。『やぶにらみの暴君』における鳥は、王国の宮殿の頂点に住んでいる暴君より、さらに高い位置である屋根の上で巣作りをしていることから、権力構造のピラミッドから自由な存在として王と対立する。この「王と鳥」が『君たちはどう生きるか』では「少年とサギ」になっているのだが、大きく異なる点は、前者は最後まで対立し続けるのに対して、後者は和解する点である。アオサギは嘘と真実、現実と空想、敵と味方、美しさと醜さ、優雅に空を飛び汗まみれで大地を歩く、常に両義性を孕んでおり、その孕んでいる設定は、鳥のおなかの膨らみの中に人が隠れていたら?という驚きの想像力が具現化した存在となって、眞人の目の前に現れる。眞人はアオサギの生き方を通して、この世界の両義性と向き合い、そこに手を伸ばす。友だちになるために。

彼の生涯は戦争だらけだった。生まれたのは一九〇三年六月二五日、ボーア戦争の直後で、思春期を迎えたのは第一次世界大戦のさなか(一一歳で書いた愛国的な詩が彼の発表した最初の作品だった)。 ロシア革命が起こり、またアイルランド独立戦争があり、それが激化して一九二〇年代へとなだれ込み成人を迎える。一九三〇年代をとおして第二次世界大戦の戦禍に向けて突き進む状況を目撃するひとりとなり、一九三七年にスペイン内戦で戦い、ドイツ軍による爆撃の期間にロンドンに住み、自身空襲で焼き出され、一九四五年には「冷戦」という語を編み出し、その冷戦と核の弾薬庫がますます恐ろしい様相を呈するのを見たのが晩年で、そして一九五〇年一月二一日に死を迎えた。これらの戦いと脅威とに彼はかなりの注意を奪われたーーだが彼はそれだけに気を取られたわけではなかった。

晩年のオーウェルに会いに行ったコミュニストの青年は、オーウェルが「鳥の習性について際限なく説明をするので、死ぬほど退屈だった」と語っている。

1949年、ジョージ・オーウェルは小説『1984年』を発表した。戦争だらけの人生にあって、子供たちの世代もまた、恐ろしい時代になることを予期して、それに耐えうる物語を作ったのだ。2023年、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのパレスチナ・ガザ地区への攻撃、宮崎駿もまた、困難な時代の訪れを予期して、これからの時代を生きる子供たちに物語を託したのだ。

「それだけに気を取られている場合じゃない」

『君たちはどう生きるか』の大叔父は愚かな世界に絶望して、本の世界に閉じこもってしまった人物だ。宇宙から飛来した謎の石と契約し、石の積み木で自分が理想とする世界を作り上げた。しかし、その結果はどうだろう。おそらく、最初は自由の象徴として放れたであろう「鳥」たちも、今や人間と変わらない業を背負いながら生きている。眞人は「理想の世界」の継承を拒否し、本を閉じて、戦争の渦中にある現実の世界に戻る。火に包まれて死ぬかもしれない世界だ。

石との契約は破棄され、大叔父の作った世界は崩壊する。映画『2001年宇宙の旅』(1968年)におけるモノリスのように、石は人類を次の段階に進化させるヒントだったのかもしれない。しかし、そんな「大いなる物語」との繋がりは絶たれてしまった。言い換えれば、それは児童文学と切り離された世界だ。18世紀から続く、児童文学の数少ない記憶を持って、スターチャイルドとしての眞人と鳥たちは現実の世界に戻り、アオサギはどこかに消えてしまう。終戦から2年後、疎開先から東京に帰る日まで、映画は一気にタイムジャンプをする。この時点で眞人があの出来事を覚えているかはわからないが、本は大切にリュックに仕舞われており、本の世界から持ち帰った積み木もポケットに入っている。1階には、これまでの大変な物語など何ひとつ知らない弟が間抜けな顔で待っている。部屋から出て、レイアウトの外側へ行かなければならない。鳥たちはきっと物語を隠しながら飛んでいる。あなたの目に世界はこう見えていたのだろう。「この世は生きるに値する」と、この映画は100年後の子どもたちにも言い続けてくれている。

2023年10月27日 嶋﨑博基。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?