ル=ボン『群集心理』からヒトラー『我が闘争』の元ネタを探す

大衆はなぜ簡単にデマに踊らされ、扇動されるのか。1895年に発行され、社会心理学の古典として名高い書物が『群集心理』です。

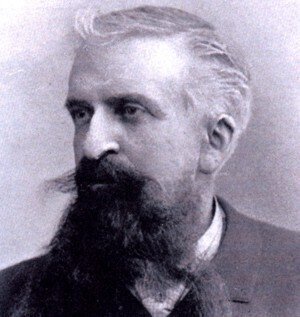

著者のギュスターヴ・ル=ボン(1841~1931)はフランス人で、医学・物理学・人類学・社会学など広範な識見を有する学者でした。

ル=ボンは『群集心理』の中で、群集の様々な性質を指摘しています。

・群衆は衝動的で、動揺しやすい性格を持っている

・群衆には論理的な思考ができず、暗示にかかりやすく物事を軽々しく信じる。

・群衆は暴動のような野蛮な行為にも至るが、逆に英雄的な行動も行う(義勇兵に身を投じるなど)

・正しい論理を使う者は、群集の指導者にはなりえない。群衆を導くカリスマになりうるのは、気力旺盛な者、強靭な精神力を備えたリーダーである。……

「群衆の指導者」としては、チンギス=ハンやナポレオンといった軍事的天才やフランス革命期の政治家、ムハンマドなど宗教指導者が挙げられています。その中に意外な人物として、フェルディナン・レセップスが挙げられていることが目を引きます。

レセップスはスエズ運河の建設を進めた技術者で、困難な工事を実現させた強靭な精神を持った指導者として紹介されています。運河の開通は世界の交通事情を一変させた「革命」だったことを思えば、ル=ボンが字数を割いたことも納得できます。

さて、上記のような「群衆の特徴」が100年以上も前に指摘されていたことは驚きです。現代人でも、本書を読めば「これは現代人にも当てはまることだな」と共感を覚えながら読むでしょう。

逆に言えば、群集が惑わされやすいことは100年前からわかっていたにもかかわらず、今に至るまで有効な処方箋は見つかっていないことになります。人類の社会が続く限り、永遠に解決しない問題なのでしょう。

各方面に影響を与えた本書は、アドルフ・ヒトラーの『我が闘争』にも類似点がみられることが知られています(高田博行『ヒトラー演説』中公新書)。

相互のあいだの見かけだけの関係しか有しない、相異なる事象を結合させること、特殊な場合を直ちに一般化すること、これが、集団の行う論理の特徴である。群衆を御する術を心得ている弁士たちが常に群衆に示すのは、この種の連想である。また、これのみが群衆を動かすことができるのだ。(『群集心理』講談社学術文庫、P81)

上記のル=ボンの主張は、卓越したヒトラーの演説術を連想させます。また、下記のヒトラーの主張も、『群集心理』の主張に近いものがあります。

民衆の圧倒的多数は、冷静な熟慮よりもむしろ感情的な感じで考え方や行動を決めるという女性的素質を持ち、女性的な態度をとる。

しかしこの感情は複雑ではなく、非常に単純で閉鎖的である。この場合繊細さは存在せず、皇帝可否定家、愛か憎か、正か不正か、真か偽かであり、決して半分はそうで半分は違うとか、あるいは一部分はそうだがなどということはない。(『我が闘争 上』角川文庫、P241)

両者を読み比べ、「元ネタ」になった個所を探してみるのも面白いと思います。いずれも、現代人の教養になりうる書物です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?