【書評】望月昭秀編「土偶を読むを読む」(文学通信)

2021年4月、「ついに土偶の正体を解明した」という触れ込みで、「土偶を読む」という書物が出版されました。

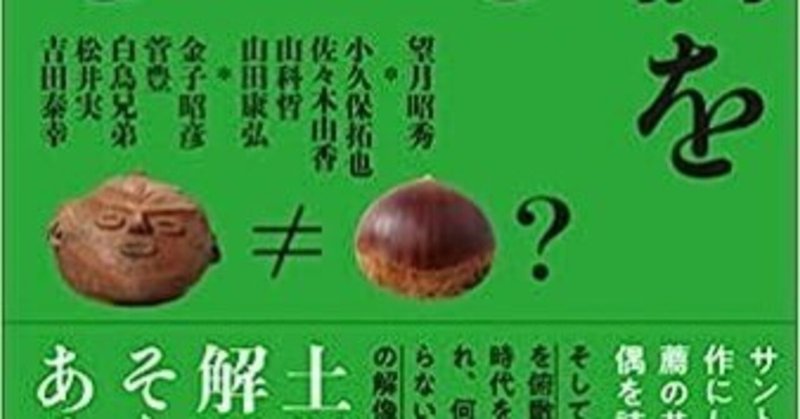

土偶の形状や模様がクリやトチノミなどに似ていることから、「土偶の正体は、縄文人たちが食物としていた植物だ」と述べ、大きな反響を呼びます。

ところが、考古学の専門家たちから見ると、その論証には穴が多く、「土偶の正体を解明した」というには程遠いといいます。

本書は、「土偶を読む」の問題点を指摘するのみならず、「なぜこのような書籍がもてはやされてしまうのか」まで踏み込んで論考しています。

「土偶を読む」の嘘

「土偶を読む」の論証は例えば次のようなものです。

北海道の著保内野遺跡(ちょぼないのいせき)で出土した中空土偶。「土偶を読む」では、頭部が栗の実に似ていることから、「栗の妖精である」という結論が導かれました。

しかし、「土偶を読むを読む」では、この土偶を違う角度から見ると「全く栗の実には似ていない」ことを明らかにしています。

「土偶を読む」の論証は、都合の悪いデータには触れないなど、多分に恣意的なものなのです。

専門家への軽視はなぜ起きる?

「土偶を読む」には、「閉鎖的、部外者に冷淡」といった考古学界への不満がつづられています。

「土偶を読むを読む」を読めば、上記の不満が言いがかりに近いことはわかります。学術的に適切な手続きを踏んでいれば、在野の人の学説でも検討されます。

一方、「考古学は一般の人たちに届くようなアピールができていたか」といった反省も随所に読み取れます。

その道の専門家の意見が無視され、なぜか素人のいい加減な意見が通ってしまう――こうした理不尽な事象は、現代の日本でもしばしばみられます。

「医者の出す薬は危険」「がんは○○で治る」といった現代医学を否定する書籍や雑誌記事があふれ、医療従事者を嘆かせています。文科省が主導した入試改革は、教育の専門家に厳しく批判されるような杜撰な内容を多くふくんでいました。

専門家も時に誤りをおかすのは確かです。だからといって、「専門家の言うことを信じるな」とはなりません。専門家が間違うなら素人は余計に間違うでしょう。

穴の多い論証に騙されないこと、できる限り専門的な知識のある人の意見を参考にすること、誰の言うことなら信頼できるかを見極めること――現代に生きる上では必須の知識といえます。

考古学のみならず、情報リテラシーという観点からも興味深い書籍であると感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?