死の床でも書きつづけた正岡子規がたどり着いた境地(前編)

※これはあるメディアへの寄稿用に書いたものの、日の目を見なかった文章です。ここに発表させていただきます。

逃れられない病苦にとらわれ、死に直面した時、あなたはどうするだろうか。いつか必ず訪れる「その時」に、立ち向かうことはできるだろうか。

明治時代の俳人・正岡子規は28歳で結核にかかり、35歳の若さで没した。病魔にむしばまれながら、過酷な運命を直視するように書かれた子規の文章は、時代を超えて私たちに深い感動を与えてくれる。

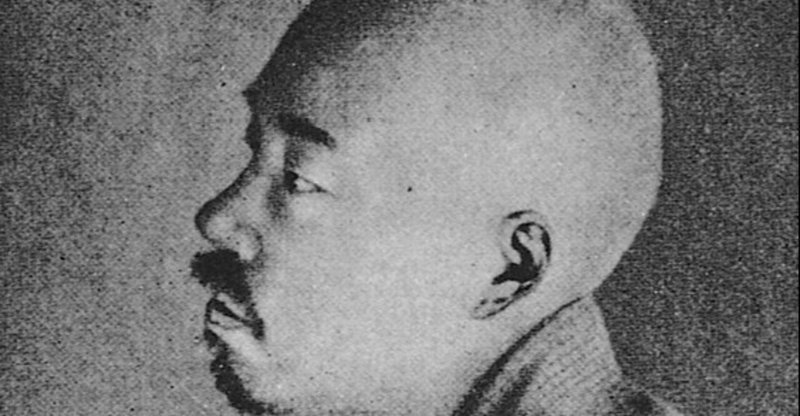

正岡子規の横顔

1867年(慶応3年)に伊予(愛媛県)松山に生まれた子規は、俳人・歌人として日本の近代文学に大きな業績を残した。生来気性の激しい質だったようで、評論『歌よみに与ふる書』では、『紀貫之は下手な歌よみ』などと激しい言葉で罵倒している。紀貫之は平安時代の大歌人だが、子規は自分の美意識に合わないとして酷評したのだ。同書には子規の毒舌が縦横に散りばめられており、現代人でも面白く読める。

アメリカから伝わったばかりの野球に熱中し、その普及に努めたのも有名な業績である。ドラマにもなった司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』で、子規について知った方も多いと思う。

子規は新聞記者でもあり、1895年(明治28年)に日清戦争の従軍記者として大陸に渡った。しかし、彼はその帰路で喀血し、以後病床に伏せるようになった。子規は、20代の初めから肺結核を患っており、病状が悪化したのだ。

子規を襲った「脊椎カリエス」とは

結核は、肺などの様々な臓器を侵す感染症で、戦前には直す手立てのない死病であった。文学者だけでも、樋口一葉や国木田独歩、堀辰雄などが若くして亡くなった。

ちなみに、「子規」という俳号の由来は、結核の症状の一つ、喀血からであるという。ホトトギスには「鳴いて血を吐く」という言い伝えがある。彼は自分とホトトギスを重ね合わせ、ホトトギスの漢字表記「子規」を名乗った。

子規の悲劇は、結核菌が脊椎を侵し、脊椎カリエスの症状を呈したことだった。そのため歩行が困難になり、病状が進むと寝たきりの状態になった。全身を激しい苦痛が襲うが、大量の鎮痛剤を打ちながら子規は創作活動を続けた。

死の2日前まで毎日書きつづけた

病床で書かれた随筆集には、『墨汁一滴』『病牀六尺』『仰臥漫録』がある。そのうち、死の2日前まで毎日書きつづけられたのが『病牀六尺』である。

子規の最後の年、1902年(明治35年)5月5日より、新聞『日本』紙上で随筆『病牀六尺』の連載が開始された。子規の病状は進行し、寝返りすら打てないほどだった。しかし、連載は弟子の高浜虚子らの口述筆記によって9月17日まで続けられた。子規が没するのは9月19日である。

『病牀六尺』の冒頭にはこうある。

「病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである」(5月5日、第1回)

(続きはこちら)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?