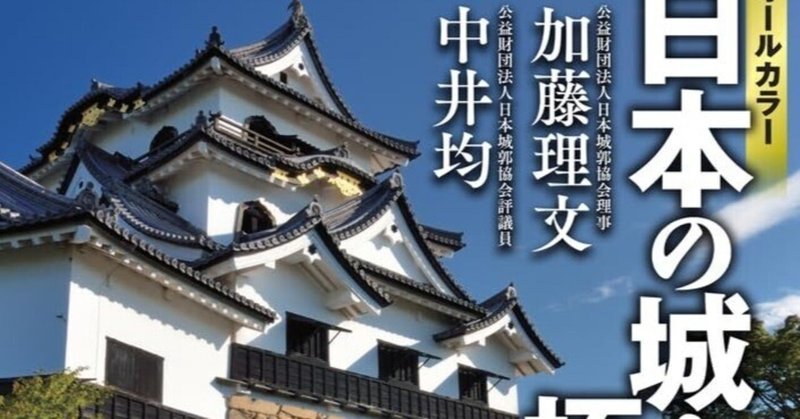

【書評】加藤理文・中井均「オールカラー 日本の城を極める」(ワン・パブリッシング)

城は全国各地にあり、大勢の観光客が訪れるところも多いです。しかし、城の細かいパーツについてはどれだけ知られているでしょうか。

姫路城や彦根城は素晴らしい城ですが、国宝の天守だけ見て、満足して帰ってしまう人が多い気がします。

本書は、近世城郭(※戦国時代の中世城郭は対象外です)をパーツごとに分解し、「城はどう見ればいいのか」「どういう意図でこんな形状・配置になっているのか」を徹底解説しています。

城は、領主の権威を示す役割もありましたが、本質は戦闘のための施設です。天守のような目立つ建物だけでなく、櫓や石垣、門や堀といったパーツにも技術が凝らされているのです。

例えば、敵の監視や攻撃拠点になった櫓。三階建ての三重櫓や二階建ての二重櫓などがありますが、それらはどのような意図で配置されたのでしょうか。

(※参考記事)

また、現存の天守や御殿は注目されますが、もっと珍しい現存建物もあります。それは、蔵や馬屋(厩)です。城には必須の建物ですが、地味なのもあって明治維新後には多くが解体されました。

国宝天守を持つ彦根城には、全国で唯一の「現存する厩」があります。現存天守よりもレアなのです。

また、近世城郭の象徴である水堀。防御の凄さは空堀<水堀のように見えますが、実際は逆です。水堀は落ちても助かりやすいですが、深い空堀に落ちると死ぬか大けがします。近世城郭が水堀を採用したのは、鉄砲の普及などの事情もあったものの、湧水や排水の処理の必要性も大きかったようです。

写真をふんだんに配した事典のような体裁ですが、読み物としても面白いです。「こういう見方もできるのか!」という驚きに満ちた一冊です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?