大河「いだてん」の分析【第46話の感想】 脈々と受け継がれてきた“バトンリレー”の重み

残り、2話。この次は最終回を残すのみだ。

第46話のサブタイトルは「炎のランナー」。

これまでのたくさんの登場人物たちはみんな、ひたすら走り続けてきた“炎のランナーたち”だ。そのラストスパートを見届ける。

〜あらすじ〜

いよいよ1964年となり聖火リレーの準備は大詰め。岩田(松坂桃李)は最終走者として、原爆投下の日に広島で生まれた青年(井之脇 海)を提案するが、政府に忖度する組織委員会で反対にあう。政府はアメリカの対日感情を刺激することを恐れていた。平和の祭典としてのオリンピックを理想とする田畑(阿部サダヲ)は、解任以来初めて組織委員会に乗り込む。アメリカとどう向き合うべきか。外交官出身の平沢(星野 源)が秘策を思いつく。

1、聖火リレーが始まる

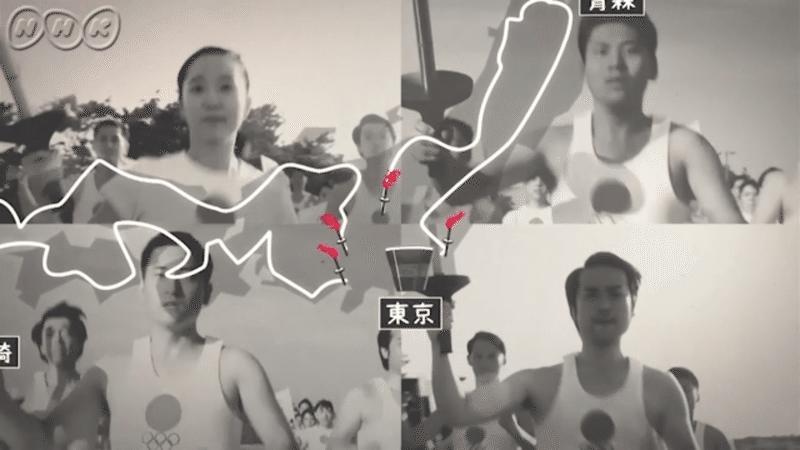

1964年東京オリンピック開催まで残り約2ヶ月となった8月21日、アテネを出発した聖火がアジア11カ国を経由し、9月7日、ついに沖縄に到着。開会式まで33日間。ここから日本全国を4ルートに分岐した聖火がそれぞれ人々にバトンリレーされながら東京へと届くのである。このリレーに参加した聖火ランナーは、なんと総勢10万人だという。

“バトンリレー”は、大河「いだてん」におけるシンボルといえる。

そもそも長編大河を前半後半で主人公がバトンリレーで交代し、金栗四三から田畑政治へと繋がれたのも大河史上初の出来事だし、約70年程にも及ぶ激動の日本近代史と、日本スポーツ黎明期からの発展という二軸を、“たくさんの登場人物たちによるバトンリレー”を通じて描いてみせた。

歴代のスポーツ選手たちやオリンピアンたちの経験という名のバトンリレー。

女性アスリートたちの性差問題を乗り越えてきたバトンリレー。

箱根駅伝走者たちのバトンリレー。

1940年の幻の東京オリンピックから、1964年への悲願の東京開催へのバトンリレー。

新聞、ラジオ、テレビと受け継がれてきたメディアたちのバトンリレー。

師匠から弟子へ、落語家たちのバトンリレー。

明治、大正、昭和という時代のバトンリレー。

戦前、戦中、戦後というバトンリレー。

そして1964年、国民10万人による日本全国縦断の聖火リレー。

まさに数々のバトンリレーが描かれてきた。

(2019年の視聴者である我々も、平成から令和へのバトンリレーも体験した年であった)

2、五りんに託された“たくさんのバトン”

そんな中、五りんは、迷いをみせている。

自分に託されようとした“バトンの重さ”に困惑している。

大河「いだてん」の大半は劇中劇。五りんが自分の父親の運命を知りたくて手元に残された1枚のハガキを頼りに古今亭志ん生に弟子入りしたのが“物語のはじまり”となり、志ん生に教わりながら五りんが高座でしゃべる『オリンピック噺』の中の登場人物たちとして“歴史上の金栗四三や田畑政治が登場し活躍する”という劇中劇構造をしている(いわゆるメタフィクション構造)。

つまり、大河で描かれたすべての物語は、五りんにバトンリレーが託されているともいえる。名もなき人たちの情熱や苦闘が、歴史に埋もれていた史実が、五りんによって掘り起こされ、再び熱を帯びたのである。

金栗四三と田畑政治の思い、そして古今亭志ん生の再起にかける夢も。すべてが1964年へと収斂されていく。

そしてみんながみんな、まだ全然諦めず、最後のチカラを振り絞ってとてつもない執着で走りきろうとしている。五りんはその熱を支えきれないでいる。

五りんは、志ん生の長女美津子に見つけられてカフェで2人きりで話し合った時、こう漏らす。

「でも見てたら、だんだん怖くなってきちゃって…もし目も当てられなかったら全責任はオレかぁ?って…」

「重いですよそんなの、いつのまにか引退かかってるし…」

しかし、五りんは再び走り出そうともしている。

知恵(川栄李奈)はおなかの中に五りんの子を宿している。

五りんにも“次へとバトンを託す”という新たな使命が生まれようとしている。

「おれ、いだてんになります」

祖母のシマと、父の小松勝からのバトンリレーを受けて。五りんは走ると決意する。

そしてそれは、金栗四三の夢の舞台に立つという事でもある。田畑政治と嘉納治五郎が夢見た東京五輪の舞台に上がるという事でもある。

そして、志ん生と創作してきた“オリンピック噺の完結”のためでもある。

3、知恵のセリフの“重み”

この時、出産間近だと知りとがめる美津子を制した知恵のセリフがいい。

「今は走る時じゃない。立ち止まって考える時。ちゃんと地に足ついて…」

「ふふふ、地に足ついた五りんなんて魅力ないわよお姉さん」

スヤも(綾瀬はるかも)、菊枝も(麻生久美子も)、おりんも(夏帆も)、きっとそう言っただろう。

それは“女は影で支える”ということではない。まったく逆だ。自立し支え合い、尊重し合える関係性であることの現れだ。女性スポーツ誕生を描いてきたいだてんだからこそ、その説得力がある。

知恵にもその魂が受け継がれている。五りんの一番近くでオリンピック噺をずっと聴いてきたのだから。ここにもひとつのバトンリレーがある。

4、“ふたりきり”の再来

コンゴ代表が遅れて登録最終日、すべりこみで東京オリンピック出場を決める。岩ちん(松坂桃李)が粘り強くアフリカの国々を周り、オリンピックの存在とコンセプトを布教し続けてきた成果がここに描かれる。(この岩田の活動も、初めて日本にオリンピック参加を紹介にきてくれた欧州IOCメンバーたちから受け継いだ重要なバトンリレーだ。)

そして一番最初に東京入りしたのもコンゴ代表で、“たったふたりきり”で初めての海外渡航で、縁もゆかりもない極東、日本にやってきた。それは、1912年、“たったふたりきり”で初めて日本人がオリンピックに参加した、ストックホルムでの金栗四三と三島弥彦を想起させる。

ここでこうしてあの1912年をもう一度ふりかえる機会を準備してくれるいだてんに感動する。すべてはあの日から始まったからだ。

第46話時点の今ではよぼよぼのおじいちゃんになってしまってまともに相手にしてもらえない金栗四三だが、もし四三がいなければ、東京でオリンピックが開催されるのはもっともっと遅れていた事だろう。

支援の手も少なく、探りさぐりで、渡航費も自費で渡ったストックホルム。

語学も、テーブルマナーも、外国料理も、長旅のストレスも、すべて初めてづくしで、三島家で練習をさせてもらって臨んだ海外渡航だった。

そして今まさにコンゴ代表が、そのチャレンジへと踏み出した事が描かれる。

「箸を練習してきた」とコンゴ代表選手が言う。「簡単な挨拶を覚えてきた」と語る。

そして、コンゴのふたりが横に並んで立ち、胸に手をあて、“母国の国歌”を歌う。

心細そうにしながらも、演奏がはじまれば、力強く。堂々と。

これも、バトンリレーだ。

国から国へ。1912年から1964年へ。

さあ、東京でオリンピックがはじまる。

(おわり)

※他の回の感想と分析はこちら↓

コツコツ書き続けるので、サポートいただけたらがんばれます。