映画感想 さよならの朝に約束の花をかざろう

アニメ史上もっとも美しいエンディング。

『さよならの朝に約束の花をかざろう』はPAWORKS制作による2018年の作品。監督・脚本・原案は岡田麿里。岡田麿里といえば、アニメ界隈では知らぬ者はいない大ベテランの脚本家。『あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない』『凪のあすから』『キズナイーバー』など岡田麿里脚本のヒット作は数知れず。その岡田麿里による原案による初の監督作品が本作。

副監督としてサポートに回ったのが篠原俊哉。『色づく世界のあすから』『凪のあすから』『RDGレッドデーターガール』などのPAWORKS作品で監督を務めるベテランである。キャラクターデザインの吉田明彦はもともとゲーム業界出身で『伝説のオウガバトル』でデビューし、『ファイナルファンタジー』シリーズを手がけ、最近の大ヒット作といえば『ニーアオートマタ』。吉田明彦キャラデザ作品はヒット率が高いことで知られる。メインアニメーターは我が国最強アニメーターの一人、井上俊之。『電脳コイル』『地球外少年少女』で総作画監督を務め、劇場映画では『人狼』『イノセンス』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』といった作品の原画を務める。監督達からの信頼は高く、押井守からは「井上俊之が5人いればアニメ映画ができる。パーフェクトなアニメーター」と評価される。コア・ディレクターもやはり我が国最強アニメーターである平松禎史。『エヴァンゲリオン』の原画、作画監督をテレビシリーズ時代から劇場までを引き受け、最近の大ヒット劇場アニメではだいたい原画を務めているすごい人。

スタッフをざっと紹介したが、この先に並ぶスタッフも、一人一人が一騎当千級の達人ばかり。ほとんど業界ドリームチームと呼べるアニメーター達が集結している。

興行収入はそもそも国内93スクリーンと少なく、3.5億円とかなり控えめ。アメリカとカナダでも公開されたが、やはり180万ドルとささやかな収入しか得ていない。

映画批評集積サイトRotten tomatoを見てみると、批評家によるレビューが27件あり、肯定評価は圧巻の100%。オーディエンススコアを見ても87%と高い。第22回富川国際ファンタスティック映画祭ではBIFAN子供審査員賞受賞。第21回上海国際映画祭では金爵賞最優秀アニメーション作品賞受賞。

これだけのすごいスタッフの揃ったファンタジー大作で、見た人による評価はすこぶる高いのに、いまいち知られていないのはもったいない。

とりあえず、ストーリーの前半部分を見てみよう。

そこは人間の歴史に記されることのない、小さな里。不老長寿のイオルフと呼ばれる人々が静かな時を過ごしていた。

イオルフたちの唯一の仕事は「ヒビオル」と呼ばれる布を織ること。毎日毎日、数百年という長い寿命の中で、イオルフたちはいくつものヒビオルを織って時を過ごしていく。

マキアとレイリアは、イオルフの中でも若い2人だった。2人はいつも仲良く、一緒に行動していた。一緒の時は満たされた気持ちになるけれど、仕事が終わって家路につこうとする時――。

「お母さん、お帰りなさーい!」

快活なレイリアが、母親の元へと駆けていく。

しかしマキアに「お帰りなさい」と声をかけてくれる親はいなかった。親はもうこの世にはいないから。

マキアは一人きりだった。マキアは自分を引き取ってくれた長老の家に戻り、寂しい夜を過ごす。

ある夜、マキアは何気なく窓の外を見ていると、クリムがどこかへ歩いて行く姿を見かける。クリムは同じ年頃の少年だ。どこへ行くのだろう――胸騒ぎを覚え、クリムの後を追っていく。

クリムは村から外れたところにある、ささやかな野原へと向かっていく。そこで待ち受けていたのは、レイリアだった。

睦まじく微笑み合うレイリアとクリム――。あそこに入っていくことはできない。ああ、私はまた1人になるんだ……。

マキアはやがてやってくる寂しさに耐えきれず、涙を流す。

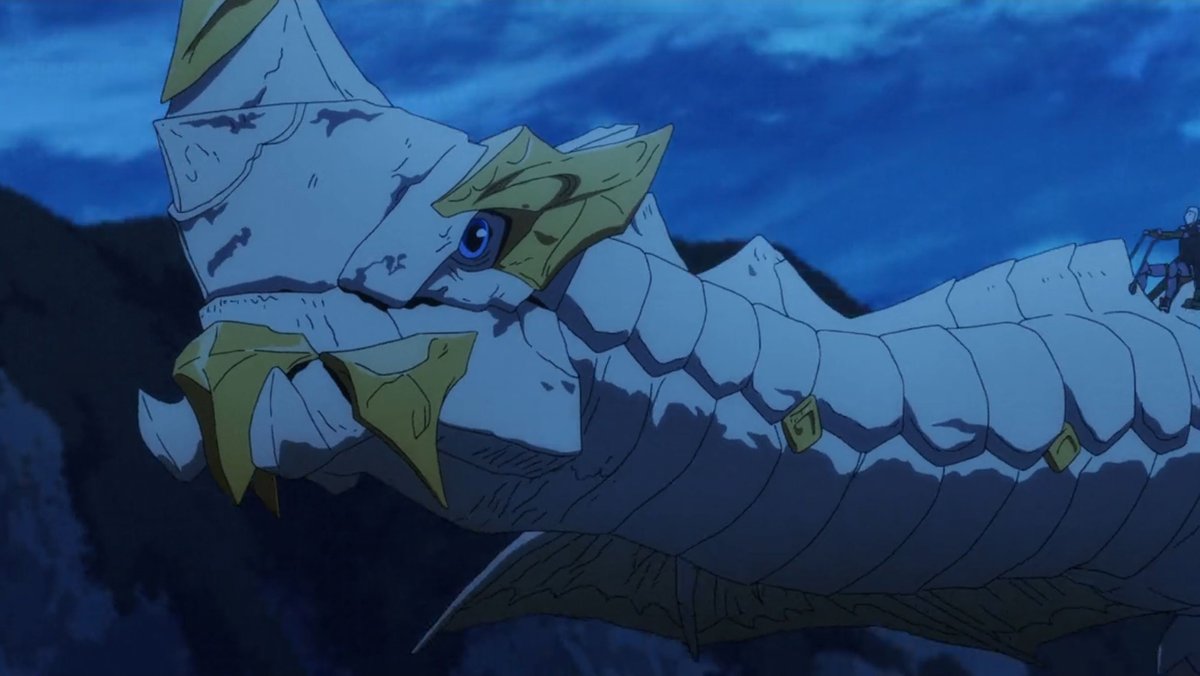

そこでふっと空を見上げる。空に何か――あれは……古の巨獣レナト!

突然の襲撃だった。メザーテ国が従えるレナトにまたがる騎士達が、イオルフの里を襲う。メザーテはイオルフ達を制圧し、その住人を連れて行こうとする。

が、レナトの一頭が突然の暴走を始める。赤目病だ。狂気に陥ったレナトは、周囲のものを破壊し、イオルフ達が織り上げたヒビオルを体に巻き付けて飛び立とうとする。そのヒビオルに、不運にもマキアが引っかかってしまう。レナトはマキアを巻き込んで空を飛翔すると、やがて昇ろうとする日の出の光を浴びながら、体から炎が噴き上がり、やがて地上へと転落していった。

マキアはどうにか木の枝に引っかかって生き延びることができた。地上へ降りるが、ここはどこだろう? 深い森の中だ。森の中、あてもなく彷徨うと――赤ちゃんの泣き声だ。その泣き声に誘われるように森の中を進むと、テントの一群に遭遇する。集落だろうか。しかし血なまぐさい……。

赤ちゃんの泣き声はずっと続いている。テントの中を覗くと、女の死体。その女は赤ちゃんを抱いていた。

どうやら生存者はいない。でも放ってはおけない。この赤ちゃんを連れて行かないと……。マキアは赤ちゃんをひろい、森の外を目指して歩いて行った。

やがて辿り着いた小さな村で、ミドという名の未亡人のもとに下宿することとなる。赤ちゃんはエリアルと名付け、マキアは髪を染めて身分を隠し、布を織ってそれを生活の糧にすることとした。

不老不死のイオルフの里から、レナトとともに外に出てしまったマキア。森の中で赤ちゃんを見つけて、その赤ちゃんをひろってしまう。その後、ミドという未亡人のもとで暮らすことになる……という前半のエピソード(Aパート)でだいたい23分。あらすじだけを見ると、山本周五郎の『柳橋物語』とよく似た冒頭だ。

では公式の設定解説などを一切見ず、作品だけを見て読み取れるものを探っていこう。

世界観設定を読む

イオルフ

不老不死の一族・イオルフ。「イオルフ」という語感から推測するに「エルフ」をもじったものだろう。

ではどうして素直にエルフの名称を使わなかったのか? 2つ推測が可能で、1つには作り手のプライド。エルフといえば「版権フリー素材」として創作の世界に使われ放題だが、本来は『指輪物語』を描いたJ・R・R・トールキン先生の著作物。エルフという名称を使ってしまうと、トールキン先生の想像力を一部お借りすることになる。それだといつまでたっても、自分たちによるオリジナル作品にはならない。

もう一つが、イオルフとエルフは似ているようで違うところが多いから。もし「エルフ」の名前を使ってしまうと、見る側がトールキン先生が生み出したエルフのイメージに引きずられて、まっさらな視点で見られなくなる(ネットの世界にはやはり「エルフ警察」がいるだろうし、そういう人々が「エルフの描写が正しくない!」と暴れる可能性もある)。イオルフとエルフは似たような種族だけど、様々なところで習慣が違う。違う種族ということを示すために、名前も変えてしまった方が良い……と考えたのではあるまいか。

ヒビオル

イオルフ達が毎日織り続けているというのがこの「ヒビオル」と呼ばれる布。

名前を見ればわかるが、これは日本語の「日々織る」から来ている造語。

なぜイオルフ達はヒビオルを織っているのか。着るためか、産業のためか。一部外に出して収益を得ているらしい話は出てくるが、そういうものではない。というのも、イオルフ達は人間とは違い、半ば「伝承」の存在。「霊的」な存在でもある(だから自然界の原則から外れて、不老不死である)。精霊の一種であるため、「生きるための糧とするため」とかではなく、イオルフという種族はヒビオルという布を織るという役目が与えられているから、そのためにヒビオルを織り続ける。

ヒビオルはイオルフたちにとって「人生」という意味でもあり、それを織り続けることは「人生をとどめていく」という意味にもなる。曖昧な意識でいる人間に対し、ヒビオルは普遍のものだから大事にする。

イオルフはヒビオルに触れると、そのヒビオルに込められているものを“読む”ことができる。ではヒビオルは言語なのか? これもそういうわけでもなく、ある種の魔力的なもので読み取れるのだと解釈できる。というのも、ヒビオルを見るだけでは読むことはできない。触れた時だけ読み取っている。ヒビオルに言語的が原則があるわけではなく、ある種の魔法のようなもので、それを織り上げた時に込めた“念”のようなものが読み取れるのだろう。

ヒビオルの設定を見てみると、イオルフが生態系に捕らわれた生々しい人間とは違う、ある種の霊的な存在、“伝承の存在”であるということがわかる。プロローグを見てみると、彼らの生活を見ても、何を食べているのかよくわからない。畑がまったくないし、布を織る以外の産業は一切見当たらない。イオルフ達は体に金属類を身にまとっているが、いったい誰が作ったのか。

しかしそもそもイオルフ達は精霊の一種というあやふやな存在なので、そういう疑問を全て不問とする。精霊にその起源について尋ねるのは、無意味だからだ。

レナト

いわゆるドラゴン。レナトもイオルフ達と同じく“伝承の存在”。そのレナトを手懐けているのがメザーテ国だ。

赤目病

赤目病とはなんなのか? “病”と名付けられているし、作中でもなにかしらの伝染病のように語られるけど、これは要するに“寿命”ってこと。

ドラゴンというのは“伝承”の存在である。伝承の存在は、迷信や信仰が背景にあって、より多くの人がその存在を“いる”と信じているという状態でなければ存在することができない。しかし時代が変わり、人々が迷信や信仰を失っていくと、伝承上の生き物は存在することができなくなる。人々の信仰が変化し、伝承の存在がこの世に居続けることができなくなる、その瞬間「赤目病」という状態となって、“消滅”することとなる。そういう現象が赤目病だ……と推測される。

しかしそういう時代の端境にいる人たちからして見ると、まさかそういうものだとは夢にも思わない。ドラゴンが急に暴れ出して憤死する……なにかしらの“未知の病”と解釈するしかない。その時代にある考え方に準じて考えると、そういう解釈になってしまう。人々はなぜドラゴンが憤死するのか理解できず、とりあえず伝染病かも知れないから、燃やして骨を地中深くに沈める……ということをやってしまう。そうすることで、意図せずドラゴンの存在を地上から消し、伝承の向こうに押しやってしまう。

冒頭のこの場面、赤目病に陥ったレナトが、ヒビオルとそれを織り上げたマキアを体に巻き付けて飛翔していく。これは象徴的な場面でもあって、伝承の存在がこの世から飛び去っていく……という瞬間が描かれている。

そして、このレナトは“朝日”を浴びて、体を燃やして死亡する。なぜ朝日なのか? ヴァンパイアなのか……。そうではなく、夜明けは人間側の認識が変わった……ということを現している。新たな時代、新たな認知革命……人間にとって中世の迷信からの解放。しかしそれこそ伝承の存在であるドラゴンに死を突きつけるという意味だった。

船から見る時代

ではだいたいどれくらいの時代の想定なのか? それがわかるのはこの船。この船は、だいたい17世紀から18世紀といったところの商船。3本マストで2枚帆だから、乗組員50~70人ほどの小ぶりなほうの船だ。

この時代、また一般客を乗せるような船はなく、マキアは貨物と一緒に乗って海を渡ろうとする。

ところで、船が出てくるシーンはだいたいこんなふうにロングサイズ。なぜもっとカメラが寄らないのか……それは描くのがめちゃくちゃに大変だから。

メザーテ

船の行き先はここ、メザーテ。湾の入り口、一番見栄えのいい場所に王城が建っている。「国防」を舐めているとしかいいようのない立地だ。こんな場所に王城を建てていたら、湾から入ってきた敵の軍船に攻められ放題だ。

国家の中心は湾を通り抜けて、運河の奥詰まったところに置くべき。世界の首都、あるいは国会はだいたいそのような立地に建てられている。「もしも急に敵に攻められたら」という想定をどこの国もやっているからだ。

どうしてメザーテがこういう立地に国の中心に置いているのか、それはこの国が長らく「防衛」なるものを考える必要がない状態だったからだ、と推測できる。「うちにはドラゴンがいるし、攻めてくる奴なんかいないだろう」と。そういう時代が数百年続いたのだろう。

しかし時代の変化や、認識の変化が起きて、人々が伝承そのものを信じなくなっていった。するとドラゴンも1頭1頭姿を消していく。メザーテは存亡のために“次なる一手”を考えねばならなかった。

不老不死の血族

そのメザーテが、権力の維持のための次なる一手としたのが、イオルフを拉致してきて、強姦同然に子供を作らせる……ということ。メザーテの次なる王が不老不死になれば、今後世継ぎの問題に悩む心配はないぞ……という浅はかな上に度し難い発想。

しかしそのメザーテもそろそろ迷信や信仰といったものを喪おうとしている。ドラゴンと同じく、伝承の存在であるイオルフに子供を産ませて、不老不死の子供が生まれるか……そんなわけはない。一応、イオルフと人間の混血児は生まれてくる可能性はあり、作中でその可能性は示唆されているが、信仰心を喪ったメザーテ人からその子が生まれてくる可能性は低い。

拉致されて強姦で子供を産まされたレイリア。ブチ切れも当然。その挙げ句、自分が生んだ子にも会えない……。あまりの過酷さに正気を喪いかける。

鉄器産業

溶鉱炉にはあまり詳しくないのだが、これはヘンリー・ベッセマーが1840~50年代頃に発明したベッセマー転炉だろう(違ってたらツッコミをくれ)。この転炉製鋼法の発明により、大量の鋼が一度に精錬可能となった。いわゆる産業革命は機械産業の発達によって生まれたわけだが、その出発点としてこういう鉄製造法が必要だった。転炉の仕組みそのものはこの時代から現代でもあまり変わってないはず。

外観を見ると、巨大な水車が見ることができる。この水車は巨大な鞴(ふいご)と連結していて、燃焼温度を高めさせている。

いわゆる産業革命の様子だが、それによって消費者文化が花開いたのか……きっとそうだろうけど、ただしここで作られているのは主に大砲。

酒場の場面。ベテラン職人が、コップを手に若者達になにか教えている。

この場面は、コップの作り方を教えているのではなく、大砲の曲面を「この角度は経験で覚えるしかないんだ」とコップを見立てて教えている場面。大砲を作るのに「型」はあるはずだが、細かいところは職人による微調整だったことがわかる。

なぜ唐突に産業革命的な描写が入ってくるのか、それはメザーテ国の危機意識。ドラゴンによる軍事的優位性が通用しなくなり、イオルフを拉致して作った子供はどうやら不老不死ではないらしい……そこで大慌てで鉄産業を採り入れて、兵器の増産をやりはじめた……というところだろう。物語中に「なんで大砲ばっかり大量に……」というような台詞があるが、しかしこれでも足りないのだろう。

私の推測だが、メザーテの鉄器産業化は諸外国より相当遅れて……だったのではないか。他の国ではとっくに産業革命が始まっていたのではないか。メザーテは長らく「うちにはドラゴンがあるから」と悠長に構えていたが、いよいよ危機感を覚えて、慌てるように鉄産業を採り入れた……というところではないか。

後半にその根拠となる場面が出てくる。

番外編。

エリアルが酒を飲むシーン。なぜか酒を飲む瞬間になるとフレームから外れたり、なめ物で隠れたりする。

あれ? 飲酒シーンって規制がかかるの? 産業革命時代だったらエリアルくらいの年齢だと成人と見なされているはずだけど、やっぱりこの時代の感覚ではなく、私たちの現代的感覚で判断されてしまうのか。

映画後半、敵の軍船が攻めてくる。ほーら見ろ、あんな場所に王城を建てているから、湾に入り込んできた敵艦から撃ち込まれ放題だ。あの立地だから、敵軍艦の侵入を阻む防衛施設すらなかったのだろう。

ポイントは、攻めてきた敵国の装備。大砲で万全の用意を整えている。メザーテ国も、大砲で撃ち返すのだが、明らかに弾幕が薄い。ほぼ一方的に撃ち込まれ放題になっている。メザーテ国は慌てて鉄器による軍備を整えようとしたが、しかし間に合わず……といったところだろう。

戦闘シーン。映画の前半は「剣」での戦闘だったのに、後半は「銃」での戦闘がメインになっている。十数年ほどの時代でそれくらい変化があったことがわかる。

メザーテはバイエラ国、ユーグ国、エンドラ国の連合国に一斉に攻め込まれることになる。メザーテは長らく「伝承の存在」を兵器にして世界の覇権国に君臨していたから、周辺国のやっかみを買った……物語の中では大雑把にそう説明されるが、それだけではあるまい。世界中のありとあらゆる利権を制し、自国だけに有利な交易をやってきたのだろう。そんなメザーテの国防が時代遅れになっている……そりゃ周辺国が一斉に攻めるはずだ。メザーテが急速に近代化を進めている、という話なら、軍備が間に合う前に攻めてしまえ……攻めたい側はそう考えるはずだ。「国家に友人はいない」が、そんな国家ですら手を組むというような状態になったのだから、メザーテの覇権国家ぶりはそこそこ酷かったのだろう。

そして現代へ

映画終盤。マキアの衣装がほぼ「現代」になっている。それだけではなく、空を見るとひこうき雲の跡が……。

もうほぼ現代に入ってきたのだけど、これから大きな大戦が一つ入って、その後『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のような世界になっていくのだろう(違う世界観だけど)。

伝承の存在であるイオルフが人間の俗世界に現れた最後の瞬間……といったところだろう。これを最後に、イオルフ達は完全に人間の世界と関係を断つ。人間から見えなくなってしまい、「かつてそんな種族がいた」とだけ語られ、若者達はそれを信じない時代へと入っていく。

作画の見所

本作はスター級のアニメーターを揃えた……というだけあって、とにかくもアニメーションが凄い。本作に見られる「トンデモ作画」を見ていこう。

イオルフの衣装はこんなふうに、袖の中が見えるようになっている。するとこんなふうに腕を振って歩くと、中の腕が動いた後、袖が遅れて動く……という動きになっている。

何気ないシーンだけど……。椅子から立ち上がった後、スカートが椅子にまとわりつく……という動きを線1本で表現されている。

勢いよく走る場面。長いスカートが脚にまとわりつく。シワの動きでスカートの中がわかるし、それでいてシワの動きが自然に感じられる。

オープニング最大の見せ場。ドラゴンが作業部屋に飛び込んできて、走って逃げるマキア。さすがに足元までは見えないが、巨大なものが動く圧迫感、まとわりつくヒビオル、必死に走るマキア……見事な表現力で描かれたシーン。

初めて赤ちゃんを抱くマキア……しかし抱き方がわからず、歩いているうちにずり落ちてしまう……。歩いているうちに徐々にずり落ちる……という変な動きがリアルに表現されていて面白い場面。

止め絵の描写。髪の乱れ方が大袈裟に表現されている。この乱れかたがレイリアの“今”を表現している。止め絵一つ見ても上手い。 表情についただが、吉田明彦キャラは「鼻」がほぼ描かれない。たぶん人物の顔にあまり関心がなく、衣装や、それを取り巻く空気感への関心が極端に強いデザイナーじゃないかと思われる。吉田キャラを忠実にアニメにしているため、顔面が簡素に作られているのだが、しかし感情描写や年齢表現がおそろしく上手い。これだけシンプルな顔でも、そこまで表現できるのか……とアニメーターの上手さにただ圧倒される。

ほつれた髪をほんの数本。それだけで感情描写している。線一本で感情を表現できる凄さ。

中盤の見せ場はこの酒場のシーン。いったい何があった、というくらい作画枚数を消費している。この場面に描かれているオジさん達全員が動く。しかもそれぞれちゃんと役割を持って、何かしらをやっている。簡素な顔だけど、パッと見ただけでもオジさんっぽさが出ている。やはり上手い。

と、国内エース級アニメーターを揃えただけあって、どのシーンもクオリティが尋常でないくらい高い。新しいカットが出てくるたびに、「凄い!」「上手い!」という言葉しか出てこない。最後までずっと「上手い!」を連呼し続ける作品になる。見ているだけで目が幸せになる作品だ。

難点

ただ、ごくわずかな点だが、引っかかりもある。それは大きな川に注がれたわずかな墨のようなものだが……だが全体としてのクオリティが高いぶん、逆に引っかかったところだった。具体的に引っかかったところを挙げていこう。

PAWORKSといえば美しい背景画で知られているが、確かに色彩豊かで美しいが、奥行き感があるか、空気感があるか……というと、そこは薄い。それもPAWORKSの個性ともいえるのだが。私はコントラストのある空気感が感じられるほうが好みだから、これは書き手が選んだ個性というやつだろう。

こちらの場面は、望遠レンズふうの画面が想定された場面。背景の一番奥の山脈までくっきりと描かれている。実写ではなく、あくまで手書きのアニメだから、すべてがくっきり見えていても問題はない……しかしレンズの性質を知っていると、すこし違和感になる描写。絵巻物ふうの画面としては美しく描けているので、大きな問題というわけではないが……。

農村の風景は、空気感や奥行き感が感じられて、非常に美しい。ただ引っかかるのは、小物類の妙にツヤツヤしすぎる質感。もうちょっとザラつきが欲しい。

屋根は茅葺きなのだと思うが、あまりにも質感がツルッとさせすぎている。ぜんぜん「茅」という感じがない。やっぱり全体をツヤツヤさせすぎて、質感が飛んでしまっている。はじめに見た時、「なんだろう、この屋根は?」と思ったくらい。

冒頭の場面。エリアルとクリムが逢瀬をしていて、その周囲で咲く花が光を放つ……という場面。おそらく、恋愛が成就すると、この花が発光するのだろう。それはいいのだけど、その光りかたや、音の入れ方が妙に安っぽく見えてしまう。テレビ演出っぽく見えるところが惜しい。

唐突に赤目病を発症するドラゴン。

この場面、混乱状態に陥るイオルフの前に、ドラゴンが立ち塞がる……そこでいきなり赤目病を発する。この流れだと初見は何が起こったかわからない。ドラゴンに異常が起きた……とわかるように演出が作られていない。

ここは一度イオルフ達を制圧して、そこから兵士側に視点を移してドラゴンに異常が発生する……という手順で見せた方がわかりやすくなる。

マキアがたまたまやってきた集落に、たまたま居合わせるバロウ。なぜここに? そもそもこの集落が、イオルフの村からそう遠くなく、バロウはヒビオル交易をやっている旅商人だから……と設定を見ると、そこまで違和感がない。しかしこのシーンの登場を見ると、唐突感があるし、このシーンにいる意味にも納得感が出ない。なぜかその場にいて、なぜか訳知りふうの台詞をいきなり言い出す……ここで妙にご都合主義感が出ている。

やはり脚本家……というだけあって、感情を台詞で語りすぎる。さらに回想まで入るので、感情描写としてしつこい。ここまでエース級のアニメーターが揃っていて、映像がしっかりできているなら、余計な台詞はバッサリ切ってしまったほうがいい。こういうところでやはりテレビ演出っぽくなってしまっている。

この作品の一番残念なところは、物語の最終局面に入って作劇がクチャッと潰れること。そこに至るまで、かなり丁寧にそれぞれの行く末を描いてきたのに、クライマックスに入って「あれ? どうした?」というくらい、展開がグダグダになる。ほとんどダイジェスト状態になって、それぞれのキャラクターが戦場で都合良く出会えたり別れたりする……という展開になってしまう。

おそらく作りたい場面のイメージはあったが、それぞれの場面がどんな経緯で――というところが練り切れていなかったのだろう。

戦場でもっと色んな展開があって、それぞれのキャラクターが複雑に移動して……その経緯が描かれていればいいのだけど、そこがサクッと削られて、見せ場だけが出てくる。そのせいでご都合主義の連続みたいに感じられてしまう。もしもきちんと経緯が描かれていたら、そこまでご都合主義っぽくはならなかっただろうに。

こういった展開を絵で見せられなかった……そこは劇場映画の制作に不慣れだから。テレビ作品の脚本家の弱さが出た、というところ。

映画の感想 映画史上に残る、美しいエンディング

ここから先は

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。