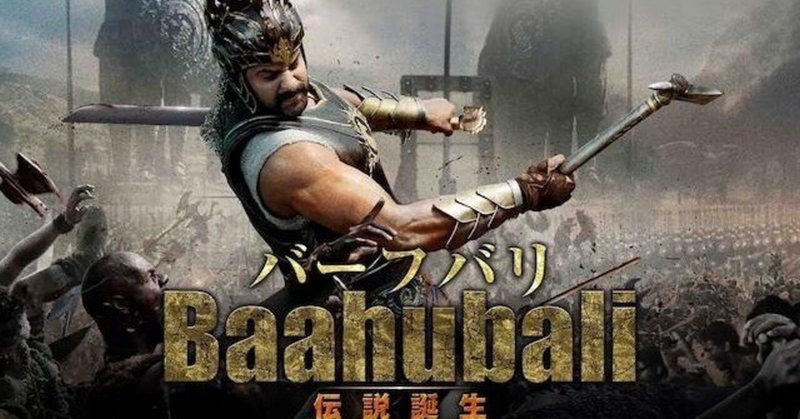

映画感想 バーフバリ1&2

バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ!

バーフバリ! この映画の監督を務めるのはコドゥリ・スリサイラ・スリ・ラージャマウリ(監督名義としてはS・S・ラージャマウリ)。2001年から映画監督としてのキャリアをスタートさせ、2012年に制作した映画『マッキー』がフランス国際映画祭で上映され、高い評価を獲得する。そこから2015年に本作『バーフバリ』が発表され、一気に世界的名声が確定する。その後はご存じの人も多いかと思うが、2022年に『RRR』を発表し、またしても世界的大ヒットをもたらす。

前編である『伝説誕生』が本国インドで公開されたのは2015年。公開されてからの反響は凄まじく、インド国内では初日のみで7億5000万ルピー(約13億2000万円)。翌年の『帝王カバーリ』によって更新されてしまうのだが、2015年の時点で歴代最高成績を叩き出す。最終的にインド国内のみで51億8940万ルピー(約91億1375万円)。海外興行収入は1094万ドルも稼ぎ出した。

2017年に公開された後編『王の凱旋』はもっと凄い数字になっていて、インド国内だけで141億6000万ルピー(約249億3307万円)。世界市場で28億9000万ルピー(約50億8874万円)。後編はインド映画歴代海外興行収入で第5位に入る。

実は制作費もインド映画史上最高額で、1作目が18億ルピー、2作目が25億ルピーと莫大な予算を投じられたが、収益はその3倍以上!

評判も圧倒的に良く、映画批評集積サイトRotten tomatoによれば、第1作目の批評家評が90%、オーディエンススコアが86%。第2作目が批評家評87%、オーディエンススコア86%(公開して間もない時期では支持率100%達成していたらしい)。

世界中の映画ファンの間で大旋風となっていた作品だが、第1作目が日本にやってきたのはやや遅く2017年5月。そのかわりに、その半年後の12月には後編が見られる……という特典付きで、1作目の熱気が冷めないうちにすぐに2作目が公開されることになった。

当時、映画ファンの間で「バーフバリ! バーフバリ!」と誰もが大熱狂していた作品で、私も気になっていたが、ようやくAmazon Prime Video、Netflixにおいて公開されたので観る機会がやって来た(ただし、1作目がAmazon Prime Video、2作目はNetflix。1つのサイトで2作同時に公開されていない)。

それではいつものように前半のストーリーを紹介しよう。

バァァァァン!

ドォォォォォン!

ザッシャァァァァ!

ドドドドドドド!

以上でだいたい30分。

手抜きすんな……だって? いやいや、本当にこんな感じの作品なんだって。今回ネタバレしすぎてスマン……というくらい。

ところで、私はインド映画を観るのが今回が初めて。え、インド映画ってこんなだったの……という驚きが一杯。

まず動きが大袈裟。「見ろ、赤ん坊だ!」とみんな体一杯で感情表現する。

カブールからやってきた武器商人。動きがうるさい。1ワードごとにポーズを決める。

あまりにも印象に残るキャラクターなので、その後も出番があるのかな……と思ったけどこのシーンだけ。ちょい役なのにやたらと主張が激しい。後編クライマックスで再登場させればよかったのにな。

そしてインド映画といえば歌と踊り。

レベル高ぇ……。全員のダンスが歌とぴったりハマって動くから、気持ちが良すぎる。日本のタレントでこれだけ歌って踊れる人ってほとんどいないのでは?

あとこのシーン、こうやって止め絵にすると気付くのだけど、中心人物だけ身長が高くなっている。なるほど、目立たせるために厚底シューズ履かせているんだな。

あれだけ歌って踊れる……ということは身体能力もやっぱり突き抜けている。馬の曲乗りも鮮やか。

ただ主演のプラバースはあまり乗馬映えしない。体が大きすぎて、馬が小さく見えてしまう。馬と人のバランスが悪く見えちゃうのが残念。

で、お話しはというと、全編を通じて「そうはならんやろ……」の連続。上に掲げたシーンは雪崩がわーっと迫ってくるのだけど、主人公2人はソリに乗って滑り落ち、雪崩をやり過ごすという場面。

でもこのシーンがやってくる前にも、「そうはならんやろ」がずーっと続いているので、逆に「まあ、これくらいなら」という感覚になっている。雪崩をやり過ごすくらいは、この作品の中では「小さなこと」なのだ。

大予算が投入された映画なのに、変なところでチープなところがあって……。例えばこの人が着ている鎖帷子。これは鎖帷子ではなく、それっぽく作られたセーター。

不思議なことにこの鎖帷子には2パターンあって、こちらはもう少し鎖帷子っぽい質感の衣装。なぜ2パターンあって、使い分けられていたのかは謎。

そもそものお話し、この作品、カット構造が「アニメ」なんだ。どのシーンを見ても、ちょっとおかしい。例えば滝を背にしているこういう場面。人物と滝の距離感がおかしい。現実的な距離感よりも「印象」のほうを重視している。現実的な見え方よりも、「そういう画を作りたかった」というほうを重視している。

こちらのシーンではアヴァンティカが涙を流すのだが、直前のカットで、その涙が相手の掌にぽつぽつと落ちるカットを入れている。位置関係でいって、涙がそこに落ちるわけがない。さらにそんなにぽつぽつと落ちるほど涙を流していない。

こういうの、今でもアニメでやっている定石。アニメでやっているようなことを実写でやっちゃっている。

こちらのシーンもそう。バッと雨粒を弾いて振り向く。歌舞伎で言うところの「大見得」。これもアニメでよくやる演出。

アニメでやるようなベタな演出を、実写でやっちゃっている……例えば次のようなシーン。

じゃららじゃららじゃらららら……

ダーン!!

絵を開く動きに合わせて「じゃららじゃららじゃらららら……」というハープの音を入れて、それを見ている男のリアクション「ダーン!!」。これで「一目惚れ」を表現している。

これ、80年代以前のアニメの演出だよ。最近のアニメでもまず見ないような表現が出てきて驚いてしまった。

と、こんな感じにカットごとの画の作り、シーンの連なりかた、どれを見てもアニメ。実写素材で作られたアニメみたいな作品。それも80年代以前のアニメ表現が次から次へと出てきて、笑えちゃうし恥ずかしくなっちゃうし……。

でも……これがいいんだ。馬鹿馬鹿しくても、情緒を前面に持ってきてしまう。むしろこういう画作りのほうが人間の情緒には合っているのかもしれない。『バーフバリ』は最初から最後までバカみたいなシーンがえんえん続くけれども、終わる頃には「バーフバリ! バーフバリ!」と叫びたくなっている。逆にリアリティを重視しちゃったら、この作品が持っている情緒を表現しきれなかったかもしれない。

では物語を見ていきましょう。

映画の冒頭、赤ちゃんを抱いた高貴そうなおばちゃんが出てくる。このおばちゃんが何者なのかは、第1部の後半のほうでわかってくるとして……。

おばちゃんは滝に向かってこう言う。

「偉大なるシヴァ神よ! 犠牲を払えと仰せなら、私の命を取るが良い。だがこの子の命は見逃せ! 帰りを待つ母のため、死すことはできぬ! マヒシュマティ王国の王座に就くために、マヘンドラ・バーフバリは生き続けるのだ!」

いきなり台詞が格好いい。

ポイントは「滝」に向かって叫ぶということ。次に滝が画面一杯に映し出される。「シヴァ神」というのはインドでも最高神と呼ばれる神。おばちゃんは滝を「シヴァ神」と見立てて声をかけている。ということは、日本でもそうだけど、インドでも「神」というのは「自然」、それも荒々しい自然そのものに宿っているんだ……という考えがあるんでしょう。

後に大都市が出てくるけど、そちらの世界ではすべてが人工。地面も舗装されて、見渡すすべてが人工の世界になっている。人工の世界では神も「模造品」しかいない。

この滝の場所がどういう立地かというと、人工巨大都市マヒシュマティ王国のはるか南。

第2部の最後の方、黄金の邪神像(邪神じゃないけど……)が河に流されてこの滝の下へと落ちていく。要するにここは中心的な文明から外された「秘境」の扱いなんだ。そうした秘境にこそ、剥き出しの自然が残っていて、そんな自然にこそ神が宿っている……という考えがまだここにある。

力尽き、川の水に沈んでくおばちゃん。しかし赤ちゃんは死なせまいと水の上に掲げた状態で絶命する。

格好いい場面だけど、ここでも「画」が重視されている。最初の地図を見てわかるように、カメラが向けられているのは「南」。その方向に夕日は見えない。そっちの方向に夕日が見えないのは作り手だってわかっているけど、暁を背にする赤ちゃんをシンボリックに見せたくて、こういう画作りをやっている。

赤ちゃんはシヴドゥと名付けられて、立派に成長する。シヴドゥが育った村(国らしい)では原始的で素朴な宗教が営まれていた。岩場にできた「コブ」のような塊をこうやって削り、シヴァ神の御神体としてありがたがっていた。

シヴドゥの母親は、シヴドゥの滝登りをやめさせようと、この御神体に水をかけてお祈りをしていた。しかしこの御神体に1000回水をかけないと効果がないという。

シヴドゥはこの御神体を担ぎ上げてしまう。このシーンを見るとわかるように、「岩場の上に御神体を置いている」のではなく、岩場と御神体がくっついている。大岩にできたコブを削って御神体にしていたのだとわかる。シヴドゥはこの御神体をメリメリともぎ取ってしまい、運び、滝壺に移してしまう。

これによってシヴドゥはもともと『ドラゴンボール』連載初期の孫悟空くらいの身体能力を持っていたのだが、神の加護を得て、スーパーサイヤ人なみの力を獲得する。この時点で主人公がシヴァ神の加護を受けた戦士となっていた……ということが作品全体の大きなポイント。ここはそういう力を獲得させるためのエピソードとなっている。

滝を乗り越える力を獲得できたのだけど、しかしシヴドゥは逆に挑戦を諦めてしまう。「理由がない」。それ以前はなんだかわからない衝動に導かれて滝を乗り越えようとしていたけど、「そういえばなんで滝の向こうに行きたいんだっけ?」ということを自問自答する。ここには親もいるし、子供の頃から一緒の友人もいるし、食料も不足がないし……。

そんな時に、謎めいたお面が流れ着いてくる。シヴドゥはお面の持ち主はきっと美女に違いない!! と思い込み、それを新たなモチベーションとし始める。

これはモニターの向こうのアイドルに会いたい! という思いで上京しちゃうような話。

滝の向こうに行ったら、きっとあんな美人がいるんだ! そういう子とエッチがしたいよ!

……という妄想に突き動かされて滝登りに挑戦するシヴドゥ。性欲がいかに強力なモチベーションの源泉になるかがよくわかる。

ではあの仮面はどういうものだったのか?

この人達はマヒシュマティ王国に反抗する地下組織的な活動をやっている。かつてクンタラ王国という国があったのだが、理不尽にマヒシュマティ王国に潰されてしまったために、猛烈な恨みを持つ人々がこうやって地下組織を作っていた。

仮面は「自分の存在」を消し去るもの。人間としての欲を捨てて、クンタラ王国再興のために己を捨てる……その誓いのために作られたもの。「私には自我というものはないんですよ」という証だった。自分の生を捨てて作られるものだから、ある意味の「デスマスク」のようなもの。

「苦しみと危うきを共とせよ。喜びと愛を形として、死して生きるものと心得よ。肉体は祖国クンタラに、魂は王妃に捧げる」

クンタラ王国の残党達はそう声を合わせる。

その様子を覗いていたシヴドゥは、「肉体は祖国に捧げる……」という言葉に引っ掛かる。

シヴドゥの想い人であるアヴァンティカ。一人きりでいる時は、こうやって湖に自分の顔を映している。

人は誰だって自分の容姿に一定の自意識を持っているもの。アヴァンティカのように美人に生まれたら、「私は美人だ」という自意識が生まれる。それをプライドとして持ってしまう。しかしそういうものを、むしろ捨てなければならない。

自分らしくいたい。生まれ持ったものをアピールしたい……。そういう思いを封じている。

さて、ここから「ありえねー」という場面。思い悩むアヴァンティカに対し、シヴドゥはこっそりボディペイントを施す(作中では「タトゥー」と表現されている)。

本人に気付かない間にボディペイントを施す……。「そうはならんやろ」という場面だし、本人の承諾なしにペイントを入れちゃうってどうなんだ?

気がつかないアヴァンティカは「は! いつの間に!」と驚く。ギャグなのか本気なのか……。

ようやくシヴドゥとアヴァンティカが出会う。勝手にボディペイントを入れる謎の男にアヴァンティカは激怒する(当然だな)。しかしシヴドゥはアヴァンティカの服を脱がせて口説き始める。

戦闘服を脱ぎ捨て、メイクした自分の姿にハッとするアヴァンティカ。その姿は、自分がこうでありたいと思う姿だった。アヴァンティカが潜在的に抱いている欲求をシヴドゥが暴き出したのだ。

アヴァンティカは自分の真実の姿に気付き、その姿に変えてくれたシヴドゥを恋する。

……なんでや、という気がするけど。この作品にそういうことを言ってもしょうがない。

相思相愛になった2人は、歌と踊りで愛を表明する。要するにセックスシーンの隠喩。

この場面の背景セット、第2部まで見るとわかるけど、滅びたクンタラ王国を現している。

実はシヴドゥの父親がクンタラ王国を訪ねた時、そこでシヴドゥという偽名を使っていた。父親の歴史がここで繰り返されている。

しかしアヴァンティカは組織の長からマヒシュマティ王国潜入の命令を受けていた。シヴドゥは「君をそんなところに行かせない。君の使命は俺が背負う!」と言い、アヴァンティカの使命を引き受けるのだった。

ここまでのエピソード、物語全体においてどんな意味があったのか……というとシヴドゥに「動機」を与えるため。シヴドゥはこの世界観の中で「秘境」で育ち、世の中のことを何も知らないし、自分の宿命も知らない。そういう人間がなぜマヒシュマティ王国を目指すのか……? その動機付けを与えるために、ここまでの物語がある。

ただ、アヴァンティカの物語上の役割はここで終わり。この後もずっと登場し続けるのだけど、ほとんど背景キャラクター。第2部に入ると「いつも構図の端っこにいる人」状態で、「あの子誰だっけ……ああアヴァンティカ!」みたいになる。

この作品、登場人物みんな前世代からの宿命を引き継いでいる人ばかり。そういう宿命を持っていないアヴァンティカはどうしてもキャラクターとして弱くなっちゃう。アヴァンティカに何かしら宿命を持たせて欲しかった……という気がする。

一方、マヒシュマティ王国。この時代、もっとも大きな領土を持っていて、「王国」というか「帝国」。しかしほぼ完全なる人工都市。あちこちにガネーシャを象った像があるけど、あくまでも模造物。ここには神はいない。シヴドゥが育った秘境と対象になっている。

マヒシュマティ王国の全体像は『ロード・オブ・ザ・リング』のゴンドールの城が手本にされている。防壁をいくつも張り巡らされた形がそっくり。でも中身はインドの城……というふうになっている。

マヒシュマティ王国は強権的な暴君バラーラデーヴァが統治していたのだけど、人々はバラーラデーヴァを信頼していなかった。服従を示さない国民に対し、バラーラデーヴァはさらなる押さえつけをして自分の権力を示そうとするけど、すると国民はよりバラーラデーヴァを信頼しなくなる……というスパイラルに陥っていた。

バラーラデーヴァはさらなる権力を求め……そこで自分を象った黄金像を造ろうと考える。「自分が神となってしまえばいいのだ。そうしたら人々は俺を崇めるようになるだろう」……という浅はかな考えだった。

バラーラデーヴァは若い頃から「権力」を得ることに執着していた。対抗馬のバーフバリを叩き落として帝王になったはずなのに、人々は自分の服従しない。最大の権力者になったはずなのに、人々の心は自分から離れている。もっと権力が欲しい。人々を心から服従をさせたい……。そこで「そうだ、神になっちゃえばいいんだ」と思いついたかわからないが、自分を象った黄金像を造り始めてしまう。飽くなき権力への欲求が、バラーラデーヴァを愚かな暴君にしていた。

ババーン!!

シヴドゥは王国に潜入して、幽閉されている元クンタラ王女であるデーヴァセーナ妃を救い出して脱出”

それから間もなくして、シヴドゥはデーヴァセーナ妃こそが自分の母であることを知る。

ここから父親のエピソードが始まるのだけど……ん? 長いな。実は前後編合わせて5時間半もある映画だけど、そのうちの3時間以上が父親のエピソード。むしろこっちのほうがメインエピソード。

こちらがシヴドゥの父親であるアマレンドラ・バーフバリ。シヴドゥとそっくり。バーフバリはバーダックに対するカカロット並に遺伝子が強いので、何代もそっくりな顔の男が産まれていたようだ。父子を見分けるポイントはヒゲの濃さ。回想シーンが終わった後、「あれ? 息子はヒゲが薄い」と物足りない感じになる。

お話しは「後編」に入っています。

次なる王を迎えるために、王家の女性が寺院を詣でる習わしがあったのだが、その儀式の最中、象さんが大暴れする。それをバーフバリがガネーシャ像を象った神輿をぶつけて鎮める……というトンデモ・ダイナミズムシーンが描かれる。インドにおいて象は神聖な生き物で、王家の儀式の最中に暴れ出した……ということでちょっと不吉な余韻を残します。マヒシュマティ王国のシンボルがガネーシャ……ということも一つのポイント。それをバーフバリがガネーシャ像を象った神輿をぶつける……という解決法がかなりトンデモないけど、この後に起こることを予言している。

しかもこの後、象がガネーシャ像に向かってまるで頭を垂れるような仕草をする。よくあんな調教したものだな……。

儀式の最後は積み藁で象った人形を燃やします。世界中のどの国にもある風習で(日本にもある)、積み藁の人形を焼くことで疫病や災害を防ぎ、害虫も駆除したという。詳しい話はフレンザーの『金枝編』を読もう。

バーフバリは王位を継承することが決定していたけど、戴冠式の前に世界を見て回る巡礼をしてきなさい……と指示される。言われた通り旅をしたバーフバリは、旅先で美しい姫・デーヴァセーナと出会う。そのデーヴァセーナ姫についていき、クンタラ王国へとやってくる。

そのお城がこれ。美しい山脈を背後にした、白亜の壮麗なお城。美しい。造形がいい。インドのお城、いいな……と感心した。

このお城のもう一つの見所は映画的な仕掛けだらけであること。お城に入る前、やたらとパワフルな牛を見せて、夜のシーンではすぐ近くにあるダムを見せている。いずれも後のアクションシーンで使いますよ、そのために見せているんですよ……というもの。このお城自体がアクションシーンのための仕立てになっている。

間もなくクンタラ王国に賊が大群で攻めてくる。見ての通りクンタラ王国は資源が豊富だから周辺国に狙われやすく、そういう事情で王族も武術を嗜むことになっていた。

賊との戦いの中で一番の見所だと感じたのはこの廊下のシーン。迫ってくる山賊達に対し、デーヴァセーナ姫は後ろに下がりながら矢を放っている。

そこに颯爽と現れるバーフバリ。バーフバリは前へ進みながら矢を放っている。デーヴァセーナ姫は後ろに下がりながら矢を放ち、バーフバリは前に進みながら矢を放つ。ここで力・技術の差がわかるようになっている。

続いて2人一緒に矢を放つ。ここで戦いながら2人の想いが重なっていく。ある種のラブシーンとして描かれる。

それに長い廊下だから、敵兵がずーっと連なって見えて、それを次々と打ち倒していく痛快さ。それに必ず「一方向」から敵が来るとわかる。それを倒して進んで行く……ということでシーン全体として方向性がくっきりする。見栄えを含めてよくできたワンシーンだ。

バーフバリはデーヴァセーナ姫を連れて祖国へと凱旋する。その時の船がこれ。格好いい! いいデザインだな……。どうやって帆を畳んだりするんだろうか、という疑問はあるけど。白鳥の姿をしているのは、クンタラのシンボルが白鳥だから。色んなところに白鳥が出てくるし、『前編』でシヴドゥとアヴァンティカのラヴシーンにも白鳥が出てくる。

しかもこの船……空飛ぶんですよ!

ここまで見てきたら、もう驚かないよね。まあ、飛ぶでしょうね……という感じ。船だし。

その後はなんやかんやがあって、バーフバリは王位を喪ってしまう。王位を得たのはバラーラデーヴァ。バラーラデーヴァの実母であるシヴァガミが政治を取り仕切っていたわけだけど、そういう立場だから一回発言したことは、「まずいな」と思っても引っ込められない。それに息子であるバラーラデーヴァを王と指名しなかったことに対する負い目がある。そこでバラーラデーヴァとナーサルが仕組んだ陰謀に巻き込まれてしまう。

因縁と確執がぶつかり合い、ついにバーフバリは殺されてしまう……。

このバーフバリ殺害の場面が引っ掛かりで……。というのも実行犯はバーフバリを殺す動機がない。実行犯はバーフバリに心から崇拝していて、王命だとしても従う理由がない。「バーフバリを殺せと言うくらいなら解任してくれ」と言うほど。それなのに、なんで従ったんだろうか。この辺りの動機をもっと掘り下げて欲しかった。

バーフバリは自分が生まれた理由、父が死んだ理由を知り、戦わねばならない宿命を引き受ける。

3時間も父親の話が続いたので、うっかり忘れそうになるけど、主人公は息子のほう。息子シヴドゥことマヘンドラ・バーフバリが本編の主役。一族の因縁を終焉に導くために、バラーラデーヴァと戦う場面が最終的なクライマックスとなる。

私にとって初めてのインド映画だったけど……なかなか凄い体験だった。エンタメに対する飽くなき追求。「リアルな描写」なんてものが1つとしてない。その瞬間瞬間が面白ければ、格好よければそれで良し。細かい理屈なんか考えない。その割り切り方があまりにも潔い。

表現を見ると、「画」が優先されて、よくよく考えなくてもそれおかしいでしょ……というのを躊躇いなく描いている。そのやり方というか、絵の見せ方が80年代以前のアニメにそっくり。ふと「昔のアニメで見たよな」……と不思議な懐かしさを感じた。(最近のアニメでもよく見かける表現もあったけど)

でも面白さや、人間の生理を優先させると、正しいのはこっちなのかもしれない……。そんなふうにも思わされた。はっきり言えば、この映画で描かれている描写はどれもおかしい。現実的に考えると間違っている。しかしそんな指摘すると「だからどうした」と言われそうだ。だって、結果的に面白かったわけだから。「面白いはすべて勝る」……このメッセージを強烈に感じる映像だった。

お話しは典型的すぎる貴種流離譚。どこにでもあるようなお話しだ。展開もオチもわかっているようなお話しだけど、見る者をグイグイと引き込んでくる。おかしな描写だらけだけど、魅了されてしまう。すべての描写がパワフル。それこそ古典的な英雄叙事詩に描かれているようなものをそのまま映像の中で表現したような。尋常ではない英雄同士のぶつかり合いに気分が高まっていく。見終わる頃には、このワードが心を支配し、叫びたくなっているはずだ。

バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ! バーフバリ!

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。