組立職人(変態)が本気で自転車を組むとこうなる■2023年11月06日更新

広島県広島市にある『動く』自転車屋【サイクルサービストグト】のnoteをご覧いただきありがとうございます。

『快適長持ち系自転車安全整備士』ノーリー(店長)です。

さて、今回はコチラの記事の続き【完成版】として公開します。

「誰が組むかが重要」

なんて言っているんだから、ノーリーの組立はどうなんだ!?

となるでしょう。

組立ハイライトとして写真をたくさん載せつつ、どんな作業をしているか解説していきます。

写真がたくさんあり、その数およそ100枚!

胸焼けにご注意下さい。

※写真の順番と実際の組立手順は異なります。

また、完成形だけご覧になりたい方は見出しから飛んでみて下さい。

今回の車種は…

【CANYON】(キャニオン)

ENDURACE CF SL 8(エンデュレース シーエフ エスエル エイト)

です。

それでは、はじまりはじまり~!

■組立ハイライト

当店の組立は分解からスタートです。

フロントチェーンリング(フロントギヤ)も分解し、ボルトをチェックします。

自転車の完成車体というのは、多くの場合は生産工場で組み立てられます。

各ネジ類はエアーツール等で一気にガガガッと締め付けられるわけですが、その段階でボルトにダメージが生じる場合も少なくありません。

当店では入念に各種ボルト類をチェックし、必要に応じてグリスアップも行います。

クランクセットをカタチにして、余分なグリスは拭き取ります。

拭き取る理由は、そのまま余分なグリスが残っていると砂などを吸着し、不具合(主に異音)を起こすことを防ぐためです。

当店に組立をご依頼いただいた場合は【WAKO'S】(ワコーズ)バリアスコート(ガラス系コーティング剤)を無料で施工します。

とは言え、問答無用ではありません。

特にマット(つや消し)系の車体色の場合、乾いた感じの質感が濡れた感じの質感になります。

なので当然、ユーザーさんの好みで施工するorしないを選択可能です。

フレーム&フォーク全体にしっかりと刷り込むことで汚れ防止にも期待できます。

BB(ボトムブラケット)周りのバリアスコート施工も抜かりはありません。

ちなみにこの車体のBBにはグリスは塗布されていませんでした。

『ここにグリスを塗布しなくても良い』とされているというのが正解でしょうか。

しかし、BBだって消耗品なのでいつかは交換しなければなりません。

その時に無理な力を加えずに外すことができれば、フレームに余計なダメージを与えずに済みます。

また、プレスフィットタイプのBBは異音を発生させやすいです。

粘度の高いグリスを塗布しておくことで、異音の発生を防止(軽減)したり、水の浸入を防いだりする効果が期待できます。

当店はこういう重要な所へのケミカル消費はケチらない主義です。

バリアスコートをすり込んでいる間にホイール周りの作業も進めます。

↑の写真はセンター出し作業です。

さすが【DT SWISS】というかセンターも出ていたし、梱包や輸送の状態が良かったのか、リムの大きな振れもありませんでした。

スポークテンションも異常無しです。

カセットスプロケット(リアギヤ)も一旦外してフリーボディーにうっすらとグリスを塗ります。

ここも本来はグリス不要です。

サビ防止や固着防止を狙っています。

ここはショップによって考え方が変わる部分ですね。

↑の写真のままだとグリスが過剰なので、ペーパーで拭いながらボディーに馴染ませます。

カセットスプロケットを順番に正しく組み付けます。

それは当然として…

当店ではカセットスペーサーの文字(場合によってはロゴ等)の位置も統一させます。

組み終わってしまえば見えない部分ですが、揃っていないと何となく気持ち悪い感じがしてしまうんです。

性能や寿命に影響はありません。

自己満足と言われればそれまでですが、ユーザーさんによっては自分でスプロケットを脱着して洗浄する方もいらっしゃいます。

その時にユーザーさんが少しでも残念な気持ちにならないようにと願ってのことです。

カセットのロックリングのネジ部にもグリスを塗布し、固着防止を狙います。

ここも消耗品なので交換作業で脱着しなければなりません。

その時にネジが少しでも傷まないように、先に対策をしておくわけです。

チューブもわざわざ抜き取ります。

新品で入荷しても穴が空いていることもあるので、チェックするためです。

バルブコアが分解できる構造なので、ユーザーさんのご希望でシーラントを注入することになりました。

所謂パンク防止剤です。

チューブレスなら当たり前に使いますが、チューブドクリンチャーでも効果はあります。

前後とも60mlずつ

注入!

前回苦労したアクスルシャフトです。

正確にはシャフト側ではなくフォーク側の不具合でした。

新品なのにネジの仕上げが雑だったので、フォークの雌ネジを再タッピングしておきました。

当店では必要に応じてネジ類の再タッピングも行います。

最初にちゃんとした状態じゃないと、後々ユーザーさんが困るからです。

工業製品ですからね。

どうしても工作精度において多少の良し悪しがあるのは仕方が無いことだと理解はしていますよ。

しかし、ちゃんと安全に使えないレベルだと良くないでしょ、と。

改めてサイクルサービストグトで再タッピングしてみると、こんなにカスが出てきました。

言い換えると、この分だけ精度が良くなかったということです。

工具が入らない場所はどうしようもなかったので、まだこの場所で済んで良かったと思います。

とは言うものの、もし、このまま知らずにユーザーさんが自分で組んで乗り出していたら…。

そう考えるととても恐ろしいです。

リムテープは異常無しですね。

タイヤ&チューブも組み付けます。

チューブの噛み込みが無いことを入念にチェックしなければなりません。

これを怠ると空気を入れている途中、または直後にパァン!

とバーストします。

その音はまるで銃声です。

当店では指定が無い限りはバルブに対してタイヤのロゴを持って行きます。

これは性能面ではなくヴィジュアル的なこだわりのためです。

BBも丁寧に抜き取ったので、必要箇所に正しくグリスを塗布します。

入荷状態では不要な所にグリスがたくさんついていて、肝心な箇所にはグリスが付いていませんでした。

本気で組立をやっていると

「グリスを使うべきとこはそこじゃねーのよ」

と言いたくなることはしょっちゅうです。

当店で組む以上、仕上がりの美しさにも妥協できません。

今回は【SHIMANO】のBBが使われています。

ということは【SHIMANO】のロゴの位置はここです!

反対側もロゴの位置が良い感じになるように合わせながら…

装着完了!

まあどうせクランクで隠れるんですけどね。

それでも当店は妥協しません。

これが私のやり方です。

グリスはそこじゃねーのよ、ホント…。

クランクを抜くだけならここまでボルトを抜く必要はありません。

ただ、やはりグリス問題が気になるので全部バラしてみると案の定…というやつですね。

余計なグリスは砂などを吸着してしまい、メリットはありません。

適材適所で使わないと無意味です。

余分なグリスは拭い去り、必要な部分にグリスを塗布し直して組み付けます。

はみ出たグリスはきちんと拭き取ることが大切です。

ボルトも規定トルクで締め付け完了!

実は真っ先にやるべきボルトはフレームのダボ穴用です。

このネジがダメになっていると、後でボトルケージ(ドリンクホルダー)等を付ける時にすごく苦労することになります。

特に納車時に気付いたら大変です。

他店様にて組み立てられたあなたの愛車は大丈夫ですか?

ちなみにこのボルトも当然、消耗品です。

当店では快適にオプション取り付けができるように、そしてボルトが長持ちするようにグリスアップも怠りません。

油圧ブレーキです。

まずはブレーキ本体側のナットの緩みが無いかチェックします。

ブレーキホースのルーティングとレバー側のナットをチェックするためにバーテープを優しく剥がします。

メーカーさんの仕事、丁寧とは言いがたい仕上がりでしたね。

バーテープも当店で巻き直します。

ルーティングに異常は無く、ブレーキオイルの変な漏れもありません。

ちなみにハンドルセンターのマウントはユーザーさんのお持ち込み品です。

このタイプのハンドルとは相性が良い…というか選択肢が他に無いというべきでしょうか。

CANYONのロードバイクと言っても車種によってルーティングが異なります。

デュアルコントロールレバーの固定ボルトはここです。

転倒してレバーが内側に向いてしまったら、このボルトを緩めてレバーの向きを合わせ、また締め直せばOKです。

レバーとレバーの間にゴム紐(実は『虫ゴム』)を通し、左右のレバー位置の高さに差が無いことを確認しました。

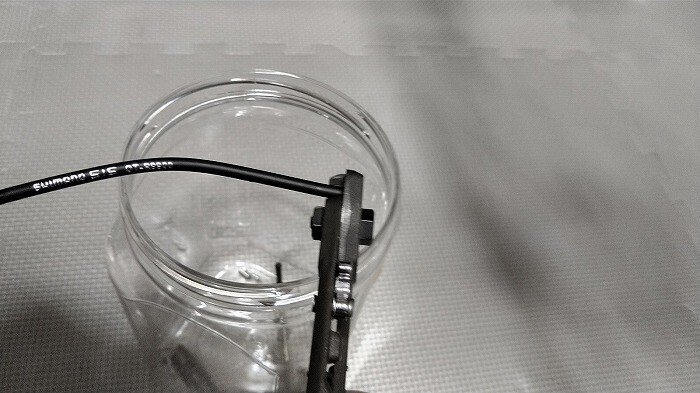

ここまで来てようやくブリーディング(エア抜き)作業です。

↑の写真下側にご注目!

黄色のカップにピンク色のブレーキオイルが入っていて、そこに気泡が見えると思います。

カメラのシャッターを押すまではもっとたくさん気泡がありました。

つまり、それだけの空気がブレーキオイルラインに入り込んでいたということです。

『エアを噛む』という表現をしますが、エアを噛んでいる状態だとレバー操作に違和感があるだけでなく、ブレーキング性能にも悪影響を及ぼします。

何度も何度もレバーを握ったり注射器で吸ったりして、ようやく気泡が出なくなりました。

↑の写真が右レバー完了直前の状態です。

↑の写真は左レバーの作業開始前です。

オイルの量に違いがあることに気付かれたでしょうか?

オイルを少しこぼす覚悟でフタとなるネジを締めます。

こうすることで余計なエアの混入を防ぐことが可能です。

ちなみにブレーキオイルは1年に1回の交換が推奨されています。

使用状況により異なるのは当然ですが、早め早めにやっておくに越したことはありません。

ブレーキは命に直結しますからね。

ブレーキローター(ディスク)を取り付ける準備をします。

センターロックタイプなら、やはりロゴの位置にもこだわりたいものです。

当店ではバルブの位置に対してブランドロゴがここに来るように合わせます。

フロントフォークのパーツです。

流通量が極めて少ないサイズ(規格)が採用されています。

カーボンペースト(カーボン用の滑り止め剤)を適切に塗布済みです。

ブレーキローターももちろん新品ですが、輸送中に歪んでしまっていたようです。

ちなみにこのローターは『ICE TECHNOLOGIES FREEZA』。

そう、フリーザです。

戦闘力が53万だったとしても輸送中に歪むことはあるので、こうして歪みを取り除きます。

当店はリアディレイラーの各ボルトのチェックも行います。

まれにプーリーの固定ボルトが緩い状態の個体もあるからです。

関節(リンク)部分に注油も行いました。

余計な油分は拭き取ります。

シフトアウターケーブルは適正な長さにカットします。

カットしたら断面も整えます。

通常、インナーケーブルにはケーブル専用のグリスを使いますが、今回のインナーケーブルはポリマーコーティングタイプなのでグリスは使いませんでした。

アウターケーブルの長さは抵抗が少なくなるような長さにしつつ、組み付けはロゴの位置にも注意します。

機能性と美しさはできるだけ両立させたいですね。

フロントディレイラー台座も一旦外してボルトにグリスアップ、そしてまた組み付けます。

今回採用されたペダルは工具無しで脱着できるタイプです。

輪行で使う車体とのことで、ナイスチョイスだと思います。

受け部分はクランクに付きっぱなしになるので、固着防止剤を塗布してクランクに装着しました。

仮組み後のポジションチェックでサドル高はだいだい決まりました。

バーテープは巻き直すので、クッション性を良くするためのご提案をしてみました。

余っているバーテープのハギレをこのようにハンドルバーに置いておき、その上からバーテープを巻きます。

こうすることでバーテープをしっかり巻き付けてもクッション性を確保することが可能です。

ユーザーさんの用途に合わせてやり方も変えたりします。

ここで検証!

タイヤサイズについてです。

フレームサイズによって異なるのか、それともこの車種はこれがデフォルトなのか。

700C規格ではなく650B規格のホイールが付いています。

700Cが使えるかどうか試してみましたが、フロントはクリアランス(隙間)

が足りず、700Cは装着不可能でした。

ちなみにフレームサイズは2XSです。

リアは700×28Cも装着可能でした。

シートチューブにもカーボンペーストを塗っておきます。

なかなか独特なシートポストです。

セパレートタイプになっていて振動吸収性が高いのはメリットと言えそうです。

サドルの角度を変えるにはここのボルトもイジらなければならないようで、この手間が発生することはデメリットと言えるかもしれません。

シートポストの限界線には注意が必要です。

ヤグラも分解して必要に応じてグリスアップして組み付けます。

サドル装着完了!

あとは納車時に乗っていただいて、最終的なポジションの微調整をするだけです。

■完成写真

サドルは車体の仕様やユーザーさんの用途を考慮してやや前下がりのセッティングになっています。

マウントはこれしかないというくらいにピッタリです。

ドライブトレイン(駆動系)もULTEGRA(アルテグラ)で統一されています。

この車種の場合、使えるメンテナンススタンドが限られます。

メンテナンススタンドを購入する場合はご注意下さい。

ローギヤは34Tです。

シートクランプはここです。

クッション性の高いサドルとシートポストで快適性はかなり期待できそうですね。

チューブドクリンチャーで使うか、チューブレスで使うかによって適正空気圧も変わります。

リム側に表記がある場合はリムに従いましょう。

バリアスコートが威力を発揮しています。

UCIのレースにエントリーすることも可能な車種です。

ブレーキも安定のアルテグラ、そしてローターはフリーザ様。

制動力は53万でしょうか。

標準装備のタイヤはコレです。

いきなりチューブレスとしても使える仕様ですが、今回のユーザーさんはクリンチャーを選ばれました。

用途によってそれぞれ向き不向きがあるため、そういうご相談も承ります。

輪行にはペダルの脱着が簡単にできるタイプだとメリットは大きいですね。

コックピットまわりも専用設計です。

市販されている流通量の多い物とは互換性が無いと思った方が良いでしょう。

専用パーツなので、ストックを持っておくことをおすすめします。

■シメ

自転車は乗り始める前の組立が、後々車体寿命に大きく影響します。

その事実を知っ上で、技術・経験・知識・想像力を持っているメカニックが手を抜かずに組むことが重要で、『誰が組むかが重要』に繋がるわけです。

当店でお買い上げいただいた車体は、組立工賃無料でこのクオリティーの仕上げを行います。

そして当店は『自転車の便利屋』ですから、お持ち込み車体の作業も大歓迎であり、『動く自転車屋』なので車体の受け取りや納車のための訪問も可能です。

欲しい車体が当店に無い場合、お持ち込み車体での組立のご相談もお気軽にどうぞ!

■自転車のご依頼・ご相談等はメールでお気軽にどうぞ↓

当店は出張修理等が多いため、決まった店休日や営業時間という概念がありません。

他店様が営業していない時間帯でも予約制にてご依頼等を承ります。

また、当店にて自転車の販売(防犯登録含む)も行っておりますが、他店様にてお買い上げの自転車の組立や点検及び調整、修理やカスタマイズ、オーバーホール等のアフターケアも大歓迎です。

ご依頼・ご相談はメールにて24時間いつでもどうぞ↓

※運転中や作業中等ですぐに返信できない場合もありますが、チャット感覚でお気軽にご利用下さいませ。

頂戴したサポート(投げ銭)は当店の設備拡充等に使わせていただきます。