腸内でマルチに働く水溶性食物繊維は腸活に欠かせません

腸活に欠かせない食物繊維には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。

今回は、水溶性食物繊維が腸内環境の改善にどのように働くのかを解説します。

なかでも、便秘対策における効果と、不溶性食物繊維との役割の違いについてフォーカスします。

(記事の文末に動画を貼っています)

水溶性食物繊維はスゴい!

まず、水溶性食物繊維の主な働き4つをご覧下さい。

・便通改善

・善玉菌を増やす

・血糖値・コレステロール値抑制

・有害物質の排除

です。

イラストを見て分かるように、すべて腸の中で仕事をします。

食物繊維は、水溶性も不溶性も腸で消化吸収されません。

そのため、かなり以前、食物繊維は「不要なもの」扱いで栄養素としての扱いではありませんでした。

しかし、消化されないからこそ腸の中でいい仕事をするということで、今ではタンパク質、糖質、脂質(3大)ビタミン、ミネラル(5大)に次ぐ、6番目の栄養素と言われています。

図に戻ります。

この4つはいずれも重要ですが、今回の記事では左側の2つ、腸内環境の改善に絞って話を進めます。

水溶性食物繊維はビフィズス菌を増やす

まずは下の方の「善玉菌を増やす」から。

ここでの善玉菌は、主にビフィズス菌です。

水溶性食物繊維はビフィズス菌のエサになって腸内のビフィズス菌を増やします。

ビフィズス菌に関しては、こちらの記事で説明しました。

「ビフィズス菌を増やす」ことが大切なのは、ビフィズス菌を元から含む自然の食品がないからです。

ビフィズス菌入りのヨーグルトは、メーカーが製造過程で添加したものです。

もちろん、そこからビフィズス菌を摂ってもよいのですが、私を含めて乳製品を敬遠している人にとっては、ビフィズス菌を食品から入れるという選択肢は基本的になく、今あるビフィズス菌を増やす以外にありません。

だから水溶性食物繊維の存在が欠かせないワケです。

水溶性食物繊維の他にもう一つ、ビフィズス菌のエサになるものがありますが、分かりますか? あるいは、覚えていますか?

そう、オリゴ糖です。

オリゴ糖についても、こちらの記事を公開していますので、ぜひお読みになってください。

「便秘には食物繊維」の落とし穴

では次に、「便通改善」に水溶性食物繊維がどう働くのかを説明します。

便秘でお悩みの人は多いかと思います。

便秘解消には食物繊維ということで、とにかく野菜をたっぷり食べている人もいるかもしれません。

しかし、そこには落とし穴があります。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維を区別して摂る必要があります。

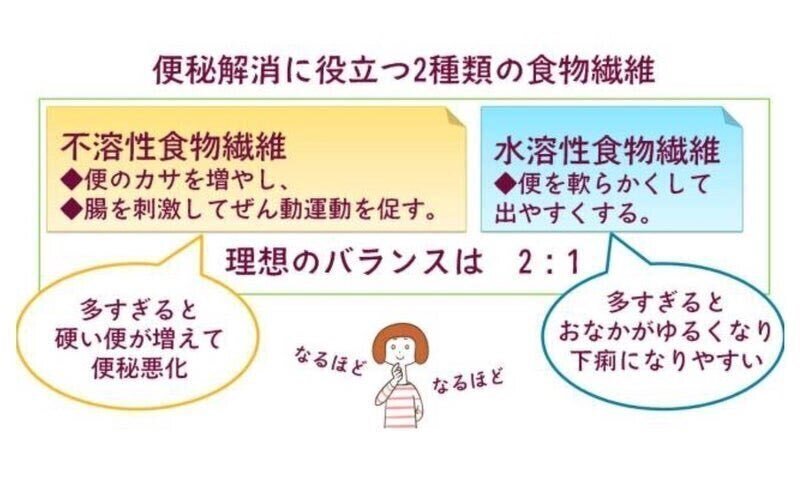

図をご覧ください。

大腸における水溶性食物繊維の働きは「水分を吸収して便を柔らかくする」。

一方で、不溶性食物繊維は「便の水分を保持し数倍から数十倍に体積を増加。腸壁を刺激する」。

多くの書籍やネット記事等にある表記です。

これを読むと、「水溶性も不溶性も便通をよくするためには必要であり、両方とも区別せずにしっかり摂ることが大切だ」とも思えてしまいます。

優先順位を間違えるとヤバい!

ところが、その後勉強を続けていくと、必ずしもそうではないことが分かってきました。

今度はこちらの図をご覧ください。

上半分、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維、それぞれの役割については概ね同じことが書かれています。

が、左下を見て下さい。

「(不溶性食物繊維は)多すぎると硬い便が増えて便秘悪化」と書いてあります。

そうなんです。

少し言い換えると、「水溶性を十分に摂らずに不溶性ばかり摂っていると、便が硬くなって便秘が悪化する」ということです。

そして、多くの野菜に含まれる食物繊維が不溶性であるために、「食物繊維を摂っているのに便秘が一向によくならない」という落とし穴にハマるわけです。

つまり、水溶性も不溶性も大切だけど優先順位があるのです。

便秘の人「とにかく出ない」という人は、まず意識して水溶性食物繊維を摂って下さい。

上の図をもう一度見ると、理想的なバランスは2:1と書いてあります。

水溶性を意識して摂ってはじめて2:1、意識しなければ比率がもっと開いてしまうことを意味します。

何と言っても海藻類

それでは、水溶性食物繊維が多く含まれる食品です。

どちらかというと左側が重要です。

何と言っても海藻類。

寒天、ひじき、ワカメ、モズク、昆布です。

私が住む沖縄では、モズクやアーサ(あおさ)を日常的に食べますし、昆布を炒めて食べる(クーブイリチー)習慣があります。

なので、海藻類から十分な水溶性食物繊維を摂ることができます。

水溶性食物繊維が多い野菜は、ゴボウ、アボカド、オクラ、モロヘイヤ、春菊です。

とくに、ゴボウに多い水溶性食物繊維のイヌリンは、大腸で善玉菌を強力に増やします。

それ以外で付け加えるならば、「茹でた」大根です。

大麦は外せない!

もう一つ、何故かここには抜けていますが、グラム当たりの水溶性食物繊維がもっとも多いのは大麦です。

食料品店では押し麦や丸麦、もち麦などの商品で販売されています。

それほど高くはありません。

ご飯を炊く時に、白米と一緒に混ぜてください。

配合量は、まず写真の左側、1、5割麦ごはんから始めて、慣れてきたら3割、行けそうだったら5割と増やしてみてください。

大事なことは長く続けるということですので、自分に合った量を見つけてください。

海藻類、水溶性が多い野菜と一緒に大麦を食べ続ければ、ほぼ間違いなく便秘は解消するはずです。

サプリメントもあるにはあるが・・・

水溶性食物繊維にもサプリメントがあります。

例えばイヌリン、オオバコ、アカシア繊維といったサプリメントがあります。

が、すぐサプリに飛び付かずに、まずは食事からの摂取で最大限の努力をしてみてください。

食事からの摂取ではどうしても不足しがちな栄養素をサプリメントで補う、というのが原則です。

安易にサプリメントに頼る習慣が身についてしまうと、食事が疎かになる、考えなくなってしまいます。

海藻類、水溶性食物繊維が多い野菜、大麦などを食べても全く便秘が解消しない場合に、水溶性食物繊維のサプリメントを検討してみてください。

まとめ

今回は、水溶性食物繊維が腸内環境を改善する、という役割にフォーカスしました。

1つ目の役割は、善玉菌を増やすこと。

水溶性食物繊維が善玉菌、とくにビフィズス菌のエサになって腸内のビフィズス菌を増やします。

2つ目の役割は便通改善。

水溶性食物繊維が水分を吸収して便を柔らかくし、大腸の通りをよくします。

ここで気をつけなければいけないのは、水溶性を十分に摂らずに不溶性ばかり摂っていると、便が硬くなって便秘が悪化するということです。

不溶性食物繊維とは区別して水溶性食物繊維を優先的に摂るように意識してください。

この記事の内容については動画もアップしています。

合わせてご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?