コーヒーにまつわる道具 Vol.16

アタゴ ポケットコーヒー濃度計 PAL-COFFEE(BX/TDS)

毎日コーヒーを淹れています。そんな中で一番気になっているのは、味覚です。

人それぞれ味覚は違って、味の濃い薄い、酸っぱい甘いなど感じ方が違います。違うのですが、みんながおいしいと感じる味の範囲を発見したいなと常々思っています。

コーヒーに関しては、苦味が強い飲料です。その苦味も人によっては薄く感じたり、濃く感じたり。

自分自身もこれは深すぎるな〜と感じるコーヒーもあれば、あんまりはっきりした輪郭のない浅さを感じるコーヒーもあったり。主観的な判断しか今まではできずにいました。

今回紹介するコーヒーにまつわる道具は、そんな主観一辺倒だった味を客観的に判断できる機械、コーヒー濃度計です。

濃度計自体はたくさんあるのですが、コーヒー専用の濃度計で有名なのが、株式会社アタゴの製品です。

気軽に購入できる価格ではなかったので、買おうかどうか迷いました。しかし買えない金額でもなかったので、この製品で得られる経験に投資と思って購入。

したものの、僕に使いこなせるかどうか、説明書を読みながら不安になりました。理科の実験のようです。

このコーヒー濃度計を使うにあたっては2大用語があります。それは、BrixとTDSです。

Brixはショ糖液100g中に含まれるショ糖のg数を目盛ったものとあります。もっと簡単に言うと、溶けている糖の量(ただし、糖以外のものが溶けている場合も糖として換算)。

TDSはTotal Dissolved Solids (総溶解固形物) の略。水の中に溶け込んだ無機塩類(主としてカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、重炭酸塩、塩化物、硫酸塩)と水に溶解する有機物の濃度の総計を示したもの。もっと簡単に言うと、水中に溶けている可溶性物質(液体に溶け込むことができる物質)の濃度。水質調査などでも使われる用語のようですね。

(ちなみに、Brix値に0.79掛けでTDS値になるみたいです=Brixしか計測できない機器でもひと手間かければTDS値は出せます)

それでは試しに測定したTDSを使って収率というものを出してみましょう。収率は飲んでいるコーヒー(液体)に入っている実際のコーヒー成分の割合(パーセンテージ)のことです。

<計測手順>

1. 計測するコーヒーの情報(コーヒー豆の量、お湯の量をベースに、細かく情報を記録する場合はコーヒー豆の挽き方、抽出時間、湯温等)をまとめておきます。

2. 淹れたコーヒーをコーヒー濃度計に数滴垂らします。

3. そしてSTARTボタンをポチっ。意外と時間がかかります。といっても1〜2分。

結果は Brix=1.34%、TDS=1.06% でした。

4. TDS数値を使って収率を出します。

今回は、40gのコーヒー豆で700mlのコーヒーを淹れました。

コーヒーに入っているコーヒー成分はTDSで表されているので、

このコーヒー700mlに含まれるコーヒー成分は1.06%です。これをgに換算します。

700 ×1.06/100 = 7.42g

僕が淹れたコーヒー700mlには7.42gのコーヒー成分が入っていることになります。楽しい(笑)。

そして、この7.42gとコーヒー豆の量(40g)を使って収率を出します。

7.42g ÷ 40×100 = 18.55 (間違って7.42g÷40/100と表記していました。すみません)

ということで、今回の僕が淹れたコーヒーの収率は18.55%となります。

<データの比較>

さて、TDSと収率は出ましたが、このデータをどう比較するかです。

ネットで検索してみたところ、アメリカはノースカロライナ州にあるMountain City Coffee RoastersさんのサイトにSCAA(アメリカスペシャルティコーヒー協会)とSCAE(ヨーロッパスペシャルティ協会)とNCA(ノルウェイコーヒー協会)のBrewing Chartがまとめられていたので参考にしたいと思います。

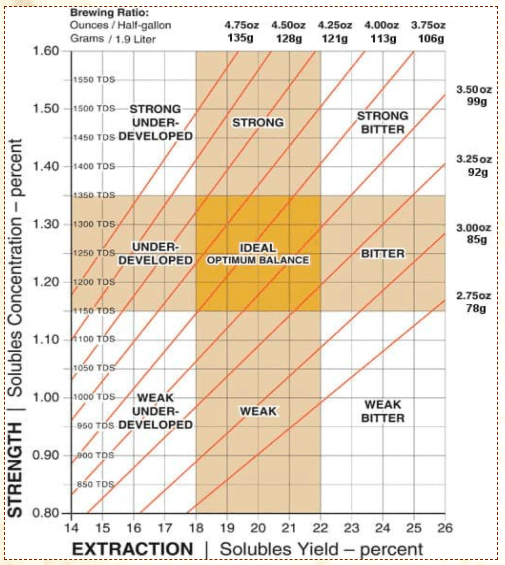

↓SCAAのBrewing Chartはこちら。今回の僕のコーヒーはTDSが1.06%で、収率(yield)が18.55%でした。表の縦軸はStrengthつまり味の強さ(こちらに濃度を当てはめています)。横軸はExtractionつまり抽出率(こちらに収率を当てはめています)。※solublesは可溶性という意味です。

僕のコーヒーは、収率的(横軸)には18.55%でIDEAL(理想的)でしたが、濃度は1.06%だったので、濃度的(縦軸)にはWEAK(薄い)という結果にSCAAのチャートではなりました。

↓次にSCAEのチャートです。オレンジの線で囲まれた部分はSCAAのIDEALの範囲。収率は同じ範囲ですが、ヨーロッパの方が濃いコーヒーが好まれる傾向にあることがわかります。

ということは、僕のコーヒーはヨーロッパではさらに薄く感じられてしまう可能性が高いということです。

↓そして次にNCA。オレンジのラインがSCAAの範囲。赤のラインがSCAEの範囲。そしてNCA(ノルウェーコーヒー協会)の範囲は灰色の部分。NCAのチャートから、ノルウェーではさらに濃いコーヒーが好まれる傾向にあることがわかります。

Mountain City Coffee Roastersさんのコメントでは、Latitude(緯度)の影響だろうとありますが、確かにそうかもしれません。緯度が高く寒いがゆえに、濃い味が好まれるのは想像できます。

<あとがき>

このように、ポケットコーヒー濃度計を購入し、データをどうにか生かそうと試行錯誤中です。

実は、この原稿は下書きで眠っていました。というのも、僕自身の勉強不足で、収率のことなど公開するに至らないレベルの内容だったからです。

やっと色々と情報収集して、自分なりのデータの扱い方が見えてきました。そして、よりコーヒー豆の焙煎度等を考慮したコーヒーの淹れ方がイメージできてきました。

例えばです、焙煎度が浅いコーヒー豆だったら、ミルで挽く際には細かめ、湯温を少し高め、コーヒー豆の量を多めにするなどで調整をすればIDEALに近くはず。

ただ、注意しておきたいのは、NCAの結果で感じるように、お国柄や居住文化圏によって好まれる味は異なる可能性が大きいということ。自分なりのIDEALの範囲を見つける必要があるということです。

僕の実感では、日本においては万人受けするのは濃度は低めな気がしています。逆に日常的にコーヒーを飲むコーヒー好きには濃度高めの方がよりコーヒー感を感じられて好まれるかもしれません。

いずれにせよ、コーヒーの楽しみが増えたことに変わりはありません。

コーヒーへの向き合い方が深くなっていくことは素直に楽しくて、嬉しいです。それはつまり自分の人生にも同じことが言えると感じています。

いつもは朝に投稿するnoteですが、今回は遅くなってしまいました。

もう1日が終わってしまうので、いつもの「皆さん、良い1日を!」ではなく、違う言葉で終わりにしたいと思います。

土曜日。皆さん、良い夢を! Sweet Dreams。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?