「デザイン会社」の使命とは何か?

column vol.601

今朝、起きたらとても嬉しいニュースが飛び込んでいました。

「女性の労働と女性の生き方」についてnoteで発信しているumiさんが、先日私が書いた【他人の「幸せ」は蜜の味?】を「stand.fm」でご紹介くださったのです。

早速、音声配信を聴かせていただき、朝から非常に嬉しい気持ちになったですが、umiさんのやさしい声で聞くと、私の記事の内容がより明確に頭の中に入ってきます。

耳で聞くと、よりリアリティを感じるというか、テキストで私が書いた内容より、間違いなく受け手の心に届いていると感じました。

同じ内容でも、伝え方によって伝わり方が異なる。

今日は「コミュニケーションデザイン」についてお話ししたいと思います。

デザインはマーケティングに内包されている

当社は「マーケティング会社」ですが、デザイナーの人数が一番多いことから「デザイン会社」と言われることがあります。

それ自体は良いのですが、「ステキなビジュアルを考えてくれる会社」と位置づけられると、少し残念な気持ちになってしまいます…

もちろん、クライアント企業の評価が私たちの現実であることは受け止めつつも、「もっと、頑張んないといけないな」と気が引き締まります。

なぜなら、私たちは「コミュニケーションをデザイン」しているからです。

マーケティングとは、非常に端的に言い表すと「売れている状態をつくる」ことにあります。

例えば、「Aという商品が売れない!」というクライアントの悲痛な叫びを聞きつけ、私たちが売れない要因探しをし(リサーチ)、最適なコミュニケーション戦略を立て(プラン)、そしてアウトプットに結びつける(クリエイティブ〈デザイン〉)。

ですから、コミュニケーション戦略にマス広告があれば、ビジュアルをつくることもありますが、絵をつくることだけが仕事ではありません。

イベントやキャンペーンなどであれば「体験をデザイン」する。商品Aの価値を十二分に伝えられる施策をトータルに考えています。

ネーミングもそうですね。

例えば、ポッカサッポロの「じっくりコトコト煮込んだスープ」。これは名前からコンセプトをしっかり伝えることができていますね。

これぞ、コミュニケーションデザインの真骨頂と言えます。

こういった考え方は、どのデザイン会社も目指していることだと信じています。

クリエイターは「売ることから逃げない」

一方で、タレントで絵本作家の西野亮廣さんは、GOETHEの【『クリエイティブ』というのは『マーケティング』に内包されている一要素である」これがわからない人は、ビジネスに失敗する⁉】という記事の中で、「売ることから逃げているクリエイターが8億人ぐらいいる」と指摘しています…

〈GOETHE / 2022年3月4日〉

西野さんは「クオリティ」「セールス」「マーケティング」について、それぞれこのように定義しています。

・『クオリティーを上げる』=品質を上げること

・『セールスをする』=営業をすること

・『マーケティング』=営業しなくても売れる状態を作ること

その上で、このようにお話しされております。

ピーター・ドラッカーが「マーケティングの目的は、販売を不必要にすることだ」と言っていましたが、まさにそのままの結論なのですが……ポイントは、「営業しなくても売れる状態を作ること」と「品質を上げること」がイコールの関係になっているという点です。

つまり、『クリエイティブ(クオリティー)』と『マーケティング』を分けて考えているのが、そもそも間違いであり、『クリエイティブ』というのは『マーケティング』に内包されている一要素である…という見解です。

西野さんはマーケティングクリエイティブ(デザイン)に言及した話をしているわけではないのですが、映画などの作品自体のクオリティを上げることもマーケティングとイコールであると言っています。

そもそも、マーケティングには4P理論があります。

Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)です。

つまり、マーケティングはプロモーションだけではないのです。

ましてや、プロモーションの一貫であるマーケティングデザインに求められるクオリティとは、しっかりと売上に直結しているかを見定めなければなりません。

良いデザイン=売れる状態に導くこと

ここが抜けたクリエイターは、なかなかクライアントからの信頼を勝ち取れないでしょう。

これぞ「コミュニケーションデザイン」の決定版

最近、コミュニケーションデザイン(マーケティングデザイン)に対して、素晴らしいと感心したプロジェクトがあります。

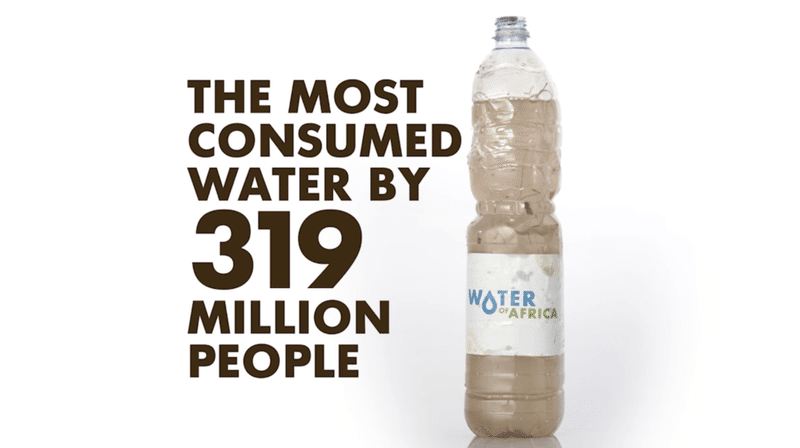

フランス発祥のNGO「Action Against Hunger」が手がける「Water of Africa(アフリカの水)」キャンペーンです。

〈AMP / 2022年2月11日〉

アフリカのサハラ以南地域では、今日も推定3億1,900万人ほどの人々が、最も汚染された水源へのアクセスのみで生活することを強いられており、毎年約200万人の子どもが5歳を迎える前に亡くなっています。

「Water of Africa」キャンペーンでは、実際に病気感染を引き起こしている現地の汚染水をそのままペットポトルに入れ、ラベルを貼って値段をつけ、世界のあらゆる場所で活動に賛同した小売り店、オンラインショッピングサイト、レストラン、美術館、フードデリバリーアプリなどで販売。

わざわざ汚染水を他国へ”輸出”したのです。

ラベルには、その水が引き起こす病名が通常の品質表示のような形で記載され、商品の隣には問題の背景を記した文章が添えられています。

つまり、この水がいかに危険であるか、そしてこの水を飲まないといけない人たちがどれほど多いかを、実際の水(商品)とラベルを通じて伝えているというわけです。

市場に出回るとすぐに、この商品は各種ニュースメディアやインフルエンサーによって話題にされ、他にもスポーツイベントとのタイアップ、イタリアのミネラルウォーターの販売者による宣伝などを通して幅広い認知を獲得。

欧州議会が本商品を用いて支援の必要性をアピールする事態にまで発展したのです。

実際、このコミュニケーション効果により、Action Against Hungerのウェブサイトには6.26倍の人々が訪れ、キャンペーンへの寄付金は4.55倍にまで増加

約1,800万㎥の浄化水を新たに対象地域に届けることが可能になったそうです。

これぞクリエイティブです。

アフリカの厳しい現実を世の中に十二分に伝えることができたのではないでしょうか?

社会、企業のさまざまな課題をクリエイティブの力で解決する。

当社はそんな会社であるという認知をしっかりとつくっていきたいと、改めて気が締まる本日の事例記事でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?