探究メディアQ

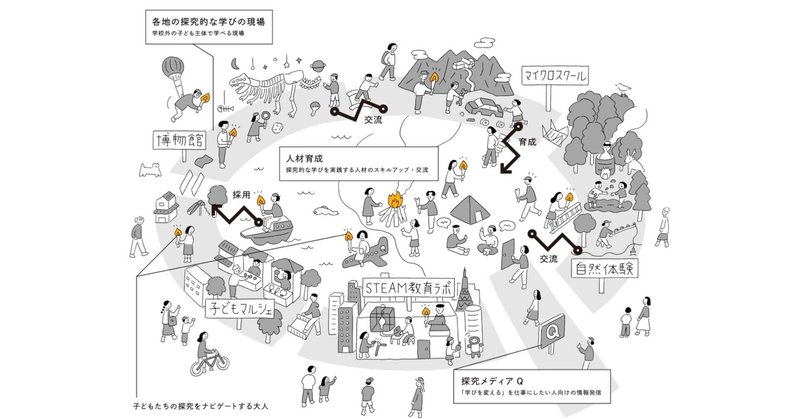

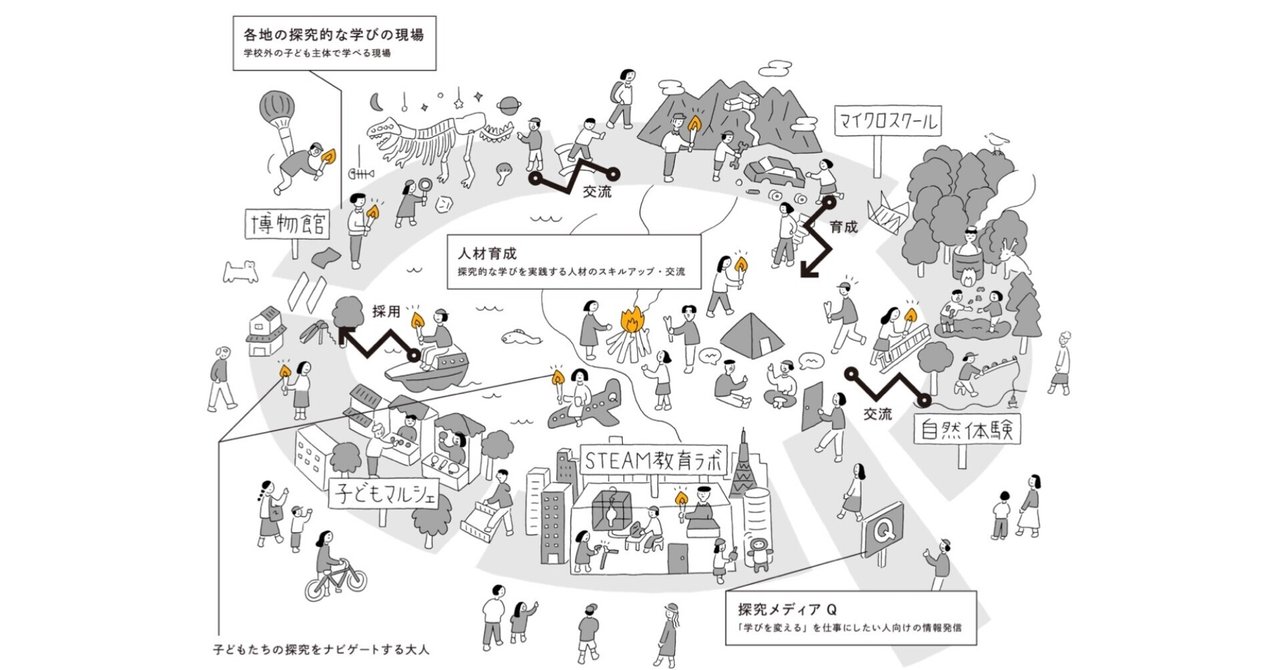

日本中の子どもたちに探究的な学びを届ける「探究メディアQ」は、探究的な学びの場を作った…

最近の記事

- 固定された記事

「私立小学校とオルタナティブスクールはどう違う?」「うちの子に合うスクールの選び方は?」Q&Aに探究メディアQ編集スタッフが答えます。

「オルタナティブスクールって最近増えてきているみたいだけど、新設校と老舗、どっちがおすすめ?」「うちの子は発達特性があるけど、おすすめのスクールってある?」「自由や探究をアピールしている私立小もあるけど、オルタナティブスクールとどう違うの…?」 探究メディアQをお読みいただく保護者の方から、ここ数年、そんな質問をいただくことが増えてきたように思います。この記事では、ひとりの保護者としても公立小・私立小・オルタナティブスクールを子どもと一緒に複数見学してきたという、探究メディ

マガジン

記事

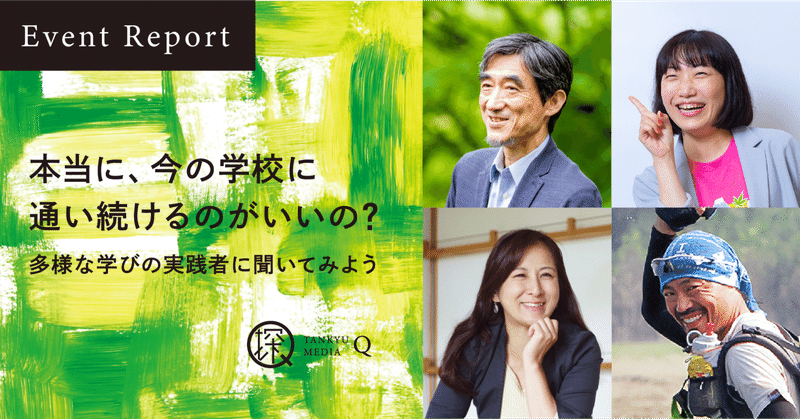

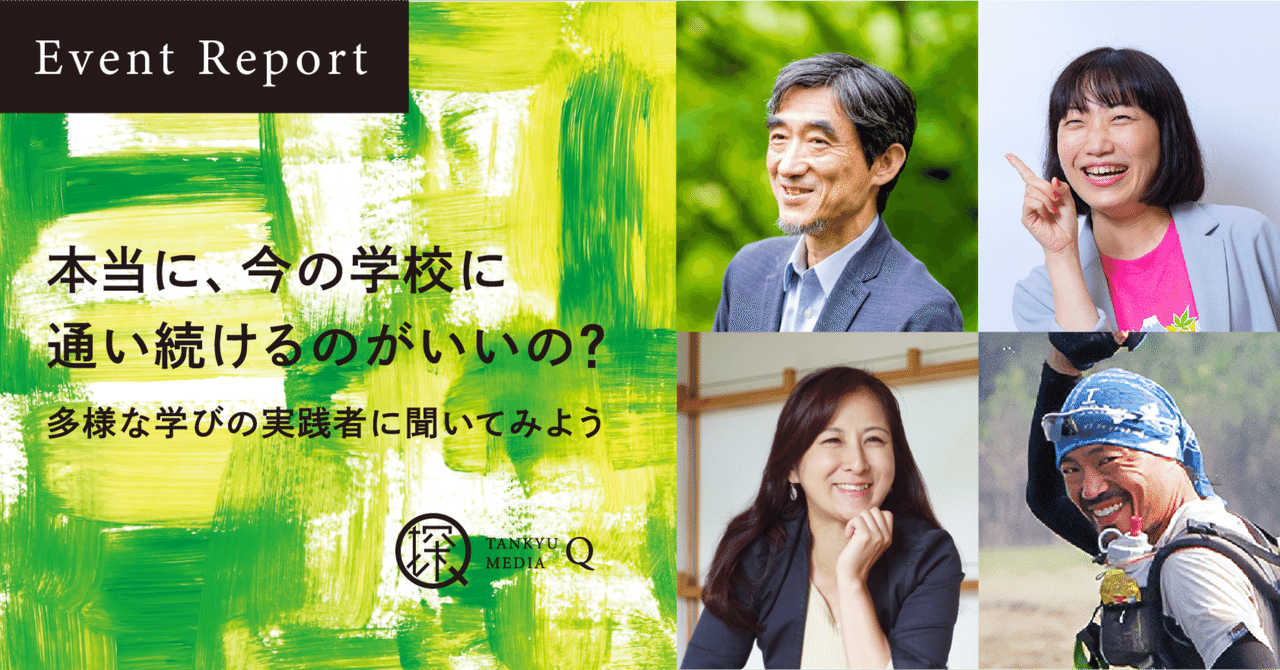

「本当に今の学校に通い続けるのがいいの?多様な学びの実践者に聞いてみよう!」Qトークイベントを2/24(土)に開催します。

この数年で、子どもたちの教育をとりまく環境はがらりと変わりました。 1つが、不登校や長期欠席の子どもたちの増加です。令和元年に約25万人だった長期欠席の小中学生は、令和4年には46万人を超えるなど、3年で大幅に増えました。 子どももオンライン授業が増えたり、保護者もリモートワークが可能になったりする中で、「本当にリアルで週5同じ場所に通わなきゃいけないの?」「ずっと都心で暮らしてきたけど、ここでの学びが本当に子どもに合っているのかな?」など、考え直した人も多かったのではな