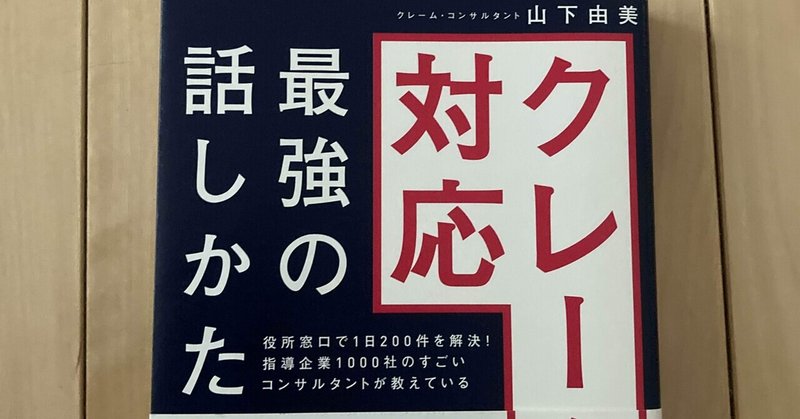

【クレーム対応 最強の話し方】ゲーム感覚(!?)でクレーム対応

オススメ度(最大☆5つ)

☆☆☆

〜元地方公務員である著者〜

僕自身、職業柄対面や電話などでクレームを受ける事はよくある。

そのクレームは多種多様で、一辺倒な「クレーム対応マニュアル」では力不足である。

カスハラ、なんて言葉が生まれて久しいが、クレームというものの存在自体が深刻な社会問題としてニュースでも頻繁に取り上げられているにも関わらず、クレームに頭を悩まされる人は多い。

かくいう、僕もその一人だ。こういう本に頼りたくなる事もある。

本書の著者はもともと地方公務員として30年間働いていた方らしい。

知り合いにも自治体で働いている人がいるが、彼が「公務員なんて人間扱いされないよ…」と嘆いている姿を見ると、役所の窓口というのは大変なんだなぁと思う。

著者は、そんな壮絶な役所の窓口で30年間勤務した経験を活かし、クレーム対応におけるひとつの方法論を編み出した。本書では、その手法を紹介している。

〜シンプルな1つの方法〜

さて、僕自身この本を1時間ほどで読んでしまったのだが、それだけさっくりと読める内容である。

そして、書かれていることはたった1つ。

「お客さまに『そうなんです』と"言わせる"」

これだけなのである。

これは、別にクレーマーの言うことに耳を傾けて、同調したり相手に共感したりする、ということではない。

そのままの意味で「そうなんです」と言わせるだけなのである。

どういうことかと言うと、"否定的な思考"で窓口に乗り込んできた客を"肯定的な思考"に切り替える、ということだ。

人間は自分が口にした言葉に思考が影響されやすい。どういった文脈であれクレーマーが「そうなんです」と肯定的な言葉を発する事で、思考が肯定的な方向に向き、意識のレベルでこちらの話に耳を傾ける準備が出来上がる。

つまりは、ファーストアクションで説明や謝罪をするのではなく、「相手に『そうなんです』と言わせること」にまず注力する、というのが著者の紹介する手法だ。

これはぜひ試してみたい、と僕は思った。

クレーム対応関連の本だと「お客さまの言葉に真剣に傾聴しましょう」だとか「真摯にお客さまの言葉の奥にある要望を聞き取りましょう」だとか、そんな「お客さまに寄り添う」ような手法ばかりで飽き飽きしてしまう(迷惑な奴になんでこっちが心開いて寄り添わなきゃいけないんだ!、とクレームに悩む人たちはそう言いたくなると思う)。

しかし、この「そうなんです」を言わせる方法は、ある種、相手に寄り添うなんていう無理難題はいらず、機械的にゲーム感覚で実践出来る方法だと感じた。

そこには、気持ちだったり心だったり、ましてや、やりがいやプロ意識なんていう厄介な言葉はいらない。

淡々と相手を肯定的な思考に向けさせる心理ゲームだ、と考えれば非常に気が楽だ。

〜僕にはクレーマーの気持ちがわからない〜

さて、ここからは本書の内容とは無関係になるが…

僕自身、仕事でクレーム対応する場面は多々あり、その対応は決して得意ではない。

なぜ、得意では無いかを自分なりに分析してみたのだが、僕はクレームをする人の思考や心理が理解できないのだ。

クレーマー心理に関するネット記事や本をたまに見るが、

「クレーマーはSOSを出している」

「その場でのクレームはただのきっかけで、小さな鬱憤が溜まっている」

「『自分が世の中の役に立っている』という承認欲求がある」

…何を読んでも「はぁ?」である。

僕も店や銀行や役所で嫌な対応されたことはあるが、別にクレームを入れようなんて思わない。

嫌な思いした店には二度と行かなければいいし、1人の店員(もしくは窓口の職員)の愛想が悪かったとしても、その個人が問題なのであり本社に電話したり手紙やネットで投稿したりしない。

役所や銀行なんてそもそも待たされるものだと思ってるし(てゆーか、待つのが嫌なら朝1番開店と同時に行けばいい。僕の経験上、それで待たされた事はほぼない)、お店の決まりや規則を越えるような要求をしようとも思わない(気に入らないなら利用しなければいい)。

もちろん、不利益を被ったりすれば怒りはするのだが、実際に怒鳴ったりすると疲れる。怒りをクレームという形で発散することがしんどいのだ。

そんなわけで、僕は「クレーマーの気持ちを汲み取って」なんてやり方はそもそも出来ない。だって、クレーマーの気持ちがわからないんだから(笑)

そういう意味でも、本書はひとつの方法として得るものがあったと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?