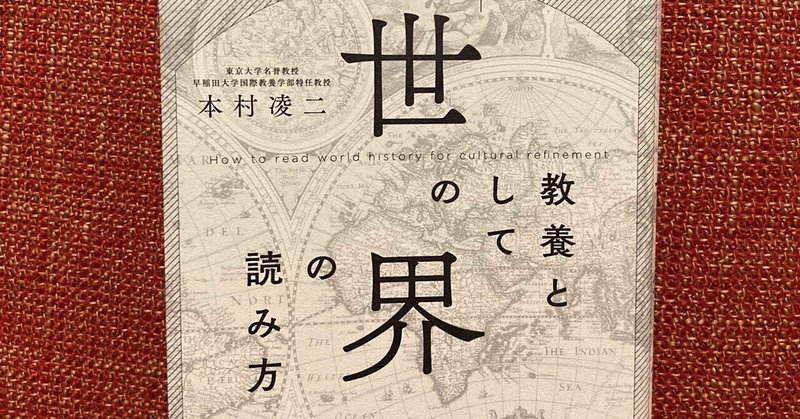

【教養としての世界史の読み方】大人の学び直し方を知る

オススメ度(最大☆5つ)

☆☆☆☆

〜学び直しの方法論〜

最初に言っておくと、僕は履修漏れ問題(Wikipediaへのリンク)をモロに被った世代である。

理系の大学に進もうと受験勉強をしていた僕は、高校3年間を通して、ほぼ日本史と世界史をやってこなかった。

若い頃は「歴史なんて別に使わないだろ」と思って、あんまり気にしていなかったが、社会に出てから何気ない会話や雑談の中で歴史に関わる話が出てくる事に気づき、自分の中学生以下といってもいい歴史の知識に不安と焦りを覚え出した。

というわけで、今流行りの大人の学び直しとして、歴史全般を勉強し直そうと考えているのだ。その最初として、本書を選んだ。

本書は「世界史を学ぶ本」というよりかは、「なぜ、世界史を学ぶのか」ということに焦点をあてた本である。

これから他の本でも世界史を勉強しようと考えている僕にとっては、世界史学習のガイドとなった。

〜古代史も今に繋がる〜

ちなみに、僕が一番興味があるのは近代史である。

学校では、日本史なら縄文時代、世界史なら古代ローマやギリシアなどから学び始める(最近は、学校教育では近代史を重点的にやっていこうという動きもあるそうだが)のだが、実のところ僕はこの遠すぎる過去の話で歴史全般にあまり興味が持てなくなってしまったのだ。

以前、芸人のサバンナ・八木さんがテレビで「歴史の授業って縄文時代とかめっちゃ遠いところからやるじゃないですか。全然想像とかが出来なくて訳分からなくなるんですよ。そうじゃなくて、現代から過去に向かっていくようにやってくれた方が想像しやすくてわかりやすいんですよね」と言っていた。番組では笑い話とされていたが、僕はこの意見に大賛成だった。

「そんな遥か昔の事を知って何になるんだよ?」「それよりも、最近のニュースを深く知るには近代史を学んだ方が良い」と思っていた。

しかし、著者曰く、「古代の歴史も現代の問題を考えるために十分役に立つ」という。

本書の著者は専門が古代ローマであり、内容の半分以上が古代ローマやギリシアに関する話であり、読み始めたときには正直ほとんど内容が入ってこなかった。

しかし、宗教の対立や難民問題、民主主義と共和政などの話は遡れば古代史と大きく関係してくる事を著者は教えてくれる。

興味が無かった古代史だったが、この本を読んでかなり興味を持つ事が出来た(それでもカタカナの人物名や地名はなかなか頭に入りそうにないが…笑)

〜世界史を学ぶ意味〜

「教養としての」というタイトルからも伝わる通り、著者としてはグローバルな社会において、世界史の知識はかなり重要だと考えているようだ。

海外でのコミュニケーションは堪能な語学よりも世界史の知識が大切だ、とも書いている。

世界史の知識は、単にコミュニケーションだけでなく、その国の背景や考え方を読み取る上でもかなり使える知識なのだと感じた。海外でのニュースも、日本人の感覚では理解出来ないが世界史を学ぶ上で深く知る事が出来る。

賢者は歴史から学ぶ。

とはよく言うが、歴史を知る事は今だけでなく未来にも繋がる知識なのだ。

これから世界史を学んでいくつもりだが、その指針となりうる非常に有益な一冊だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?