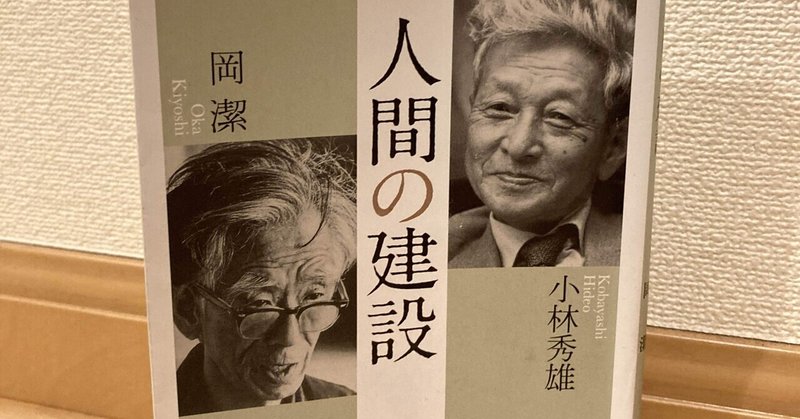

【人間の建設】何度でも読みたくなる天才2人の対談

オススメ度(最大☆5つ)

☆☆☆☆☆

〜文系的天才と理系的天才の対話〜

本書は、日本語による近代批評の表現を確立した小林秀雄さんと、多変数解析関数論の分野で独創的な業績を残した岡潔さん、2人の対談である。なお、数学関連の本を読んでいると頻繁に出てくる岡潔さんの著書を読んでみたくなり本書を手に取ったわけで、不勉強ながら対談相手の小林秀雄さんについては全く知らない人だった。

しかし、頭の良い人たちの会話というのはなぜこんなにも気持ちが良いのだろう。

難しすぎてついていけないところでも、なぜか読み心地(耳心地?)が良い。

話題はあらゆる方向に転回していき、その一つひとつの話題の中で何か発見がある。

一度読んだだけでも色々と思うところがあったが、また時間が経ってから読めば新しい発見があることは間違いないと確信できる一冊であった。

〜情が承知しなければならない〜

さて、ここからは、僕が本書の中で印象的であった内容をいくつか抜粋したい。

岡

人には知情意と感覚がありますけれども、感覚はしばらく省いておいて、心が納得するためには、情が承知しなければなりませんね。だから、その意味で、知とか意とかがどう主張したって、その主張に折れたって、情が同調しなかったら、人は本当にそうだとは思えませんね。

「数学する身体」の中で、岡潔さんが「情緒」というものを大事にしていた事が書かれていた。正直、その意味があまりわからなかったのだが、この言葉がその意味を少し分かりやすくしてくれたように思える。

人間が「わかる」ためには「情」で理解しなければわからない、のだろう。

〜その人を知れば芸術はもっと面白い〜

小林

芭蕉という人を、もしも知っていたら、どんなにおもしろいかと思うのだ。あの弟子たちはさぞよくわかったでしょうな。いまは芭蕉の俳句だけが残っているので、これが名句だとかなんだとかみんか言ってますがね。しかし、名句というものは、そこのところに、芭蕉に付き合った人だけにわかってる何か微妙なものがあるのじゃないかと私は思うのです。

作品でも何でも今では形だけが残り、作り手はいない。しかし、作り手の事を知っていれば作品以上に何か面白いものが理解出来るのかもしれない。

これも小林秀雄さんの言葉ではあるが、岡潔さんの「情緒」に繋がる何かヒントのようにも思えた。

〜ニュアンスで出来ている人間〜

小林

イデオロギーという、政治につきものの、全くニュアンスを欠いた思想が、ニュアンスだけで出来てるような現実の人間に当てはまるはずがない。

「ニュアンスだけで出来ているような現実の人間」という表現が素晴らしく胸に刺さった。人間が不合理なのはわかっているが、そもそも合理性というもの自体が人間には合わない、かのような表現が非常に気に入ってしまった。

他にも印象深い言葉や話題があるが、全て挙げるとキリが無いので、これぐらいにしておこう。

ぜひ、この天才2人の対談を読んで、あなただけの発見や気づきを見つけて欲しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?