【武士道】現代の日本にも「武士道」精神はあるのか?

オススメ度(最大☆5つ)

☆☆☆

〜僕が「武士道」と出会うまで〜

僕が大学生の頃、たぶん遠藤周作(キリスト教作家)の作品を読んだ時だった、こんな風に考えていた事がある。

「日本人にはもっと宗教が根付いた方が良いと思う」

当時の僕はこんな風に考えていた。

日本人は諸外国から言われるほど礼儀正しくないし真面目ではない。かつてはそんな日本人の姿があったかもしれないけど、今の日本人は「誠実さ」からはかけ離れている。何が正しく何が善良な行いなのか、それを基準とする教えが日本人には無いからだ。道徳や倫理を合理的に考えるのではなく精神のレベルで理解するには、宗教のような教えが必要だ。

10数年前の僕の考えなのだが、実は今でもこの考えは少なからず僕の中で残っている。

別に宗教でなくともいいのだが、少なくとも日本人には国民全体の軸となる思考・思想が無いように思えて仕方がないのだ。

国民全員が一つになるどころか、アメリカの大統領選のように国が2つのグループに分かれることすらない。日本の国に対する日本人の意識は選挙の投票率を見てもわかる。日本という国自体が繋がりを持たず、バラバラに感じる。

なんとなくそんな考えを頭の隅に持ちながら大人になったある時、ふと、この「武士道」という本の存在を知った。

著者の新渡戸稲造は外国の法律学者から「日本人は宗教教育がなかったのにどうやって倫理を教えるのだ!?」と聞かれた事が、この「武士道」を書くきっかけとなったそうだ。

いい大人になるまで新渡戸稲造が何をやった人か全く知らなかった僕の学の無さを恥ずかしいと思う一方で、若い頃の僕の疑問に答えてくれるかもしれない本の存在を知ったことに興奮を覚えたのだ。

すぐさま僕はこの「武士道」を注文した。それが僕の「武士道」との出会いである。

〜「武士道」の精神は日本特有のものではない〜

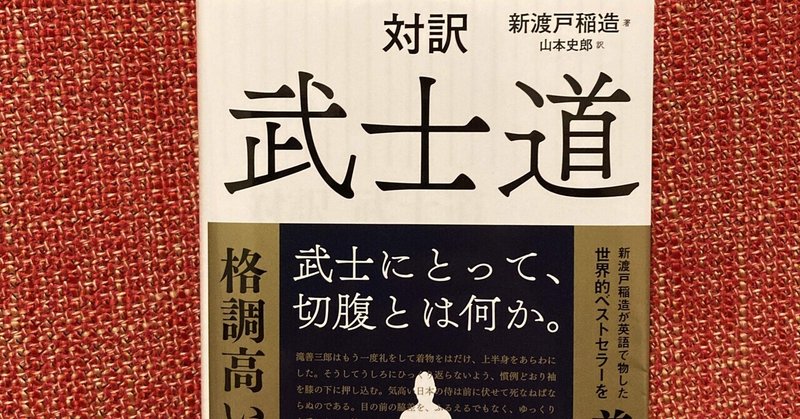

さて、本書では主に「武士道」が日本人の道徳や倫理の根幹となっている事が記されている。原文は英語で書かれており、海外に向けて日本の「武士道」を伝える目的で書かれた本である。

日本の歴史において長らく続いた「武士」や「侍」の地位にいた人々は主君に仕えるために様々な規律や思想を創り上げてきた。そして、その規律や思想はやがて「武士」以外の地位の人々にも広がっていき、それが日本人の道徳・倫理として受け継がれてきた。

武士の様々な文化や考え方が知れた事は興味深いが、本書において特に面白いと思ったのは、これを書いた新渡戸稲造は「武士道」の考え方は日本特有のものではない、と考えていた事だ。

「『武士道』の考え方は、キリスト教や西洋・東洋の哲学・思想に似ているところもあり、決して日本人特有の奇妙なものじゃないでしょう?」

明治時代には、海外から見ると日本人は特殊で奇妙な文化・思想を持っていると考えられていたようだが、新渡戸稲造はそれは誤解であると書いている。

基は異なるが、道徳・倫理に関する考え方は日本以外の国の文化と大きくは変わらないのである。日本も諸外国と同じく国際的に共通した道徳・倫理観を持っている、という事を新渡戸稲造は伝えたかったのだろうと思う。

〜今の日本に「武士道」はあるのか?〜

さて、ではもともとの僕の日本人に対する疑問は、この本で解消されたかどうかというと、正直変わらない。

道徳・倫理に関する考え方は似ているところはあっても、「武士道」と宗教や哲学が大きく違うところは、これは本書にも書かれている事だが、聖書などの書物のように「武士道」はきちんとした体系をなしてはいない、という事だ。

いわば、「武士道」というのはその精神を人から人へと語り継いできたものだと言える。

それを教えとして体系的に形にしたものが存在しないのである。

そして、とうの昔に「武士」という人々がいなくなった現代において、「武士道」は日本人のこころに残っているのか?

新渡戸稲造は、「武士道の影響は地上から失せることはないだろう」と書いているが、僕は武士道精神なんて現代にはほとんど残っていないように思える。

本書を読んでいる間、そこに描かれている日本人像が現代の日本人像に当てはまらず、そのギャップに首を傾げるばかりだった。

新渡戸稲造は、「武士道」精神もしくはそれに変わる新たな道徳・倫理観が今後日本に残り続けると信じていたようだが、僕は今の日本人にそんなものがあるとはとても思えない。

本書に書かれている「武士道」精神は、現代ではほとんど消え去ってしまったものだ、と僕は感じる。

結局、かつての僕の疑問はふりだしに戻る事になる。

「宗教のない今の日本人の道徳・倫理観は、どこから生まれるのか?そもそも、存在するのか?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?