#不登校

「当事者である」とはどういうことか。

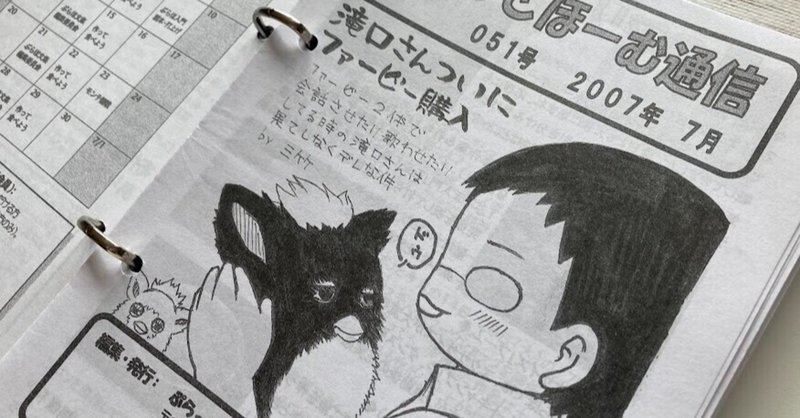

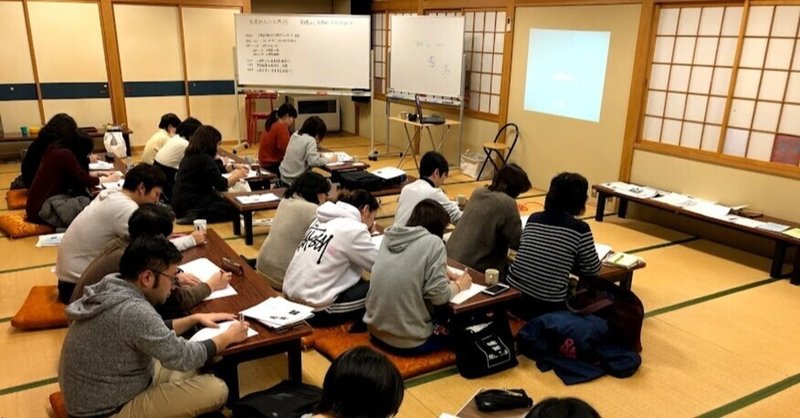

■先日、山形県からの委託を受けた「若年無業者のための社会参加体験プログラム開発」事業の一環として、「子どもの社会参画支援」をミッションとするNPO法人・寺子屋方丈舎(会津若松市)代表理事の江川和弥さんを講師に招いての、ワークショップを開催した。ワークショップのテーマは「NPO企画づくりを体験してみよう:コミュニティビジネス起業一日体験企画」。何だか難しそうで近寄りがたい雰囲気のNPOの活動を、実地

もっとみる社会学から見た「居場所」とは?

■先日、日本教育社会学会第59回大会において、「「居場所」に関わる人びとによる「不登校・ひきこもり支援」の社会的構築:支援者のアイデンティティ・ワークに着目して」という題目で、研究発表を行ってきた。心の専門家による心理学的な言説(居場所における受容は心の傷を癒す)でも、東京シューレ系の反学校論的な言説(居場所における試行錯誤は「自由・自治・個の尊重」を保障する)でもなく、社会学的に「居場所」を記述

もっとみる「立ち直る」「社会に出る」という短絡。

■最近、ぷらっとほーむのメンバーとともに、山形県内の他の居場所や当事者グループの人たちと交流する場面がいくつかあった。他者と遭遇し、言葉を交わすことは、ふだん自分たちが無意識に前提にしていること、当たり前だと思っていることが、他の人たちにとっていかに当たり前でないかということに気づける貴重な機会である。他の人たちにとって当たり前でない、自分たちに固有の語法や志向のことを「個性」という。では、ぷらっ

もっとみる動き出す世界、回り出す居場所。

■居場所づくりに関与していると、「不登校・ひきこもり」に言及する場面に頻繁に遭遇するのだが、そこで「通説」めいたものとして時おり語られるこんなネタがある。それは、「居場所に新規の子ども・若者たちが入会しに来る時期でいちばん多いのが、5月の連休明けと9月の夏休み明け」というもの。長い休みのなかで「休み癖」「怠け癖」がついてしまって、休暇が終わってもそのままずるずる登校/通勤拒否、というげんなりするく

もっとみる