「声をあげるドレス」 女性たちは何を着て闘ってきたのか。 #国際女性デーによせて

※この記事は2021年秋の衆議院選挙に向けて書いたものですが、 #国際女性デーによせて にあわせて加筆修正しています。

政治や選挙に関する記事はあまり人気がないかもしれませんが、服を仕事にするわたしが書くなら、ファッションにからめて書いてみます。タイトルは「声をあげるドレス」です。

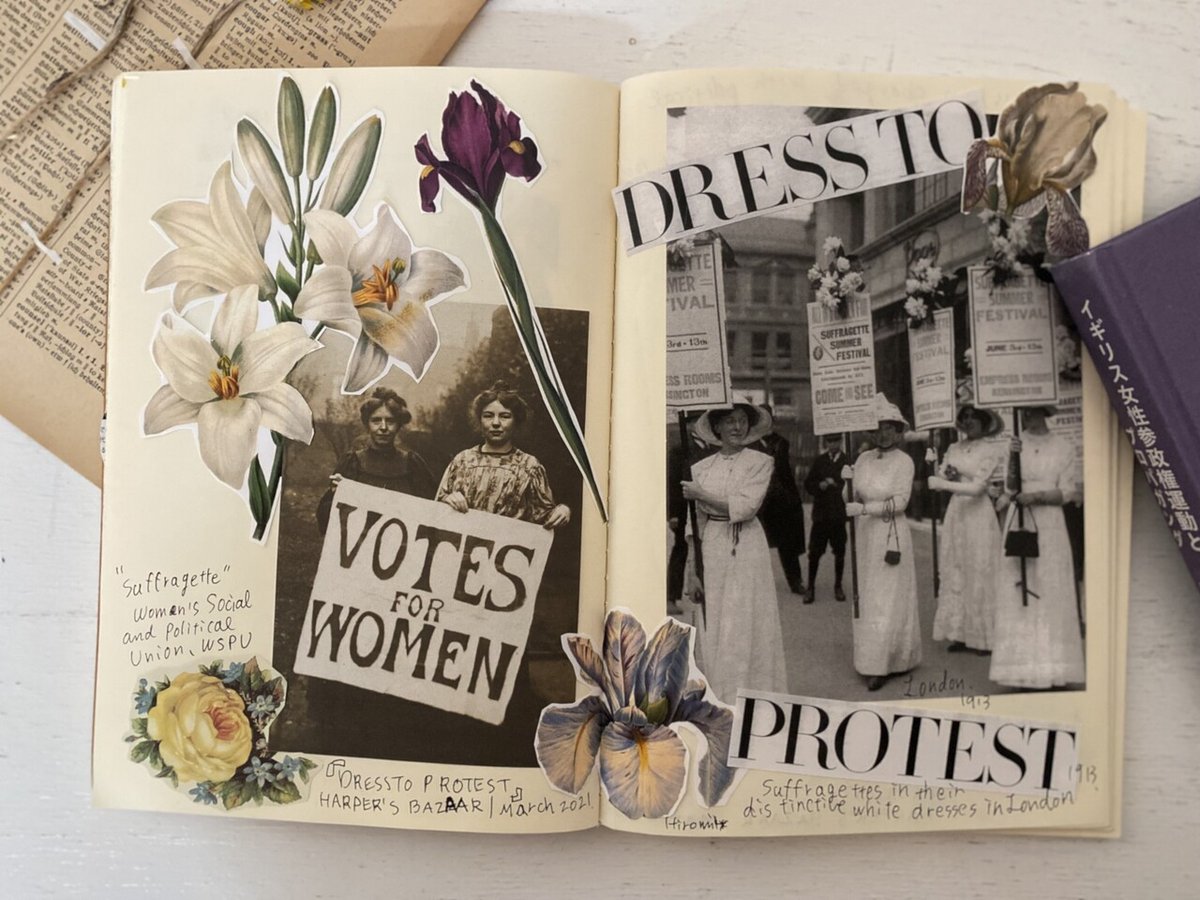

「DRESS TO PROTEST」

書きたいと思ったきっかけは、HARPER'S BAZAAR(ハーパース・バザー)UK版・2021年3月号の、「DRESS TO PROTEST」という特集記事です。「抗議するドレス」として、政治的なメッセージを伝える女性たちが、どんな衣装(ドレス)をまとってきたのか、という興味深い記事でした。

トランプ政権に抗議する女性たちが抗議デモの際に何色をテーマカラーにしていたのか。2020年末、カマラ・ハリスが有色人女性として初の次期副大統領となってステージに立つ際に、何色のどんな衣装を選択したのか。「衣装」に着目して書かれた興味深い記事でした。

ちなみにトランプ政権に抗議する女性たちのテーマカラーはピンクでした。カマラ・ハリスが選んだのは、「白」でした。

2020年の末、白いパンツスーツでステージに立ったカマラ・ハリスは、南アジア系黒人女性初の副大統領としてスピーチをし、希望と解放のメッセージを伝えた。白は民主政治に参加する女性たちが象徴的な瞬間に身につけていた色である。アフリカ系アメリカ人女性として初の米連邦議会下院議員となったシャーリー・チザムもまた、1968年の勝利宣言の際に白いスーツを身にまとっていた。カマラ・ハリスは彼女に敬意を表して、白のスーツを選んだのだ。

カマラ・ハリスは、闘ってきた女性たちに敬意を表して、まっ白のスーツを選んだのです。

サフラジェット(イギリス女性参政権運動)の女性たち

さらに、HARPER'S BAZAAR(ハーパース・バザー)の「DRESS TO PROTEST」記事の中には、「サフラジェット」と呼ばれる19世紀末から20世紀初頭の、イギリス女性参政権運動家の女性団体の衣装に関しての記述もありました。サフラジェットの女性たちは、参政権を求めて投石やハンガーストライキなど壮絶な闘いを繰り広げました。その後1918年にやっと、イギリスで30歳以上の女性に選挙権が認められたのです。(ちなみに日本では第二次世界大戦後の1945年10月にようやく女性に選挙権が認められています)彼女たちもまた、白いドレスを身につけて抗議活動をしていたことがこの記事には書かれていました。

わたしがサフラジェットを知ったのは、ブレイディみかこの伝記エッセイ『女たちのテロル』がきっかけでした。正直「ここまでやる? 」っていうくらいのミリタンシー(戦闘的行為)のすべてに共感できるわけではないけれど、彼女たちのひたむきな戦いの行方から目が離せませんでした。

彼女たちの活動の社会的変化への影響は、はっきりと証明されてはいないものの、少なからずその壮絶な努力のおかげで、今のわたしたちがあるのだと思うのです。

カマラ・ハリス氏もその演説の中で、多くの女性たちが政治参加のために闘ってきたことを語り、「私は彼女たちの肩の上に立っている」と述べました。女性が選挙や政治に参加できるのは当たり前ではなかったのです。

声をあげるための白いドレス

そしてサフラジェットたちが、「衣装」をとても象徴的に、そして効果的に使っていたことを知りました。彼女たちが抗議運動の際に身につけていたのは「白いドレス」だったのです。白いドレスを偏愛するあまり、とうとうなりわいにまでしてしまったウェディングドレス作家のわたしが、この事実を放っておくわけにはいきません。

その日、私たちはみな、紫、白、緑に本当に美しく身を包んでいました。〔…〕白のレースのついたモスリンのドレス、白い靴とストッキング、手袋、そして勲章のように、胸には「選挙権を女性に」と鮮やかに描かれた幅広の紫、白、緑のバンドをかけ、白いサンザシの花を飾った白い帽子。〔…〕すべて華やかでした。

白いモスリンのドレス! もう、すでにこの言葉だけで心奪われます。(※モスリンとは綿や絹織物の薄手の生地のことで、海外文学のドレスの記述によく出てくる言葉です。)

さらに『イギリス女性参政権運動とプロパガンダ』によると、女性参政権組織には組織のテーマカラーが設定されていたといいます。1908年の「女性たちの日曜」行進では、参加した組織のテーマカラーだけでなく、他の色彩にも溢れ、色鮮やかであったそうです。

それぞれの行列の前には紫、白、緑、ー女性社会政治同盟の色ーの旗が掲げられている。その後にはいわゆる『連隊旗』ー芸術的な刺繍と象徴的なシンボルがついた紫、白、緑の美しい絹のバナーがつづいた。〔…〕この行列に並んだすべての女性は、紫、白、緑を胸に止められたバッジや帽子の飾り、ベルトのリボン、または肩に掲げたサッシュとして身につけていた。淑女の衣装のほとんどは、紫、白、緑のアレンジでデザインされ、一般的には白いフロックを身につけていた。『イギリス女性参政権運動とプロパガンダ』ーエドワード朝の視覚的表象と女性像(佐藤繭香、彩流社、2017年)

白の視覚的効果、それは明確です。白には女性の純粋性、無垢さ、節度を表現する心理的な意味だけではなく、当時のモノクロ新聞の中で「映える」という効果もあるからです。サフラジェットたちはそのことを意識していたと、HARPER'S BAZAAR(ハーパース・バザー)の記事の中にも書かれていました。

1910年のサフラジェットの行進を見た日本人ジャーナリストの長谷川如是閑(1875−1969)は、その光景を次のように描写しています。

数百の白衣の婦人が件の銀の矢の根を掲げて行く、そが夕日に映じてキラキラと煌めく工合は、希臘の神話にでもありそうな光景で一種悽愴の印象を与える、騒ぎ立っていた群衆もちょっと鳴を鎮める、前のバスの屋根で半巾を振っていた若い婦人は頻にその半巾で目を拭き出した。 長谷川如是閑

すこしドレスのデザインの話をしますと、彼女たちのドレスは長谷川如是閑が描写しているように「ギリシャ風の」ドレスです。つまり、コルセットのような締め付けのない、シンプルで優雅なラインのドレスになっています。この時代の女性たちは、コルセットの束縛から解放されはじめていたのです。(※注:仕立て屋のポール・ポワレがコルセットの必要のない直線的なハイウエストのドレスを発表したのが1906年とされています)

優雅な締め付けのないドレスは、ラファエロ前派の画家たちもこぞって絵画の中に取り入れています。女性の身体の解放を意味するドレスや、白の持つイメージ。それらはとてもよく計算されたヴィジュアル戦略だったといえるでしょう。

さらにそのヴィジュアル効果が頂点を迎えたのが、サフラジェットのミリタントであるエミリー・ディーヴィンソンの葬式行進でした。エミリー・ディーヴィンソンは、ブレイディみかこの『女たちのテロル』でも描かれた、特に好戦的な活動をしていた女性です。彼女は壮絶な抗議活動のすえにダービー競馬で国王の馬の前に飛び出し、命を落としました。ディーヴィンソンの死はさまざまな反応を引き起こしましたが、彼女の行動は「女性の政治的な野望の理想的な表出とはいえない」というのが大方の考えでした。しかしWSPU(女性参政権組織)はディーヴィンソンの葬式行進を綿密に計画しました。

女性たちは、一列に四人並ぶ。セクションAは、二人の先導者のあと、十字架を掲げた人物、聖職者、月桂樹のリースを持ち白いドレスを着た少女が三列、紫色のバナー、月桂樹のリースを持つ白いドレスを着た少女が十二列で構成されている。セクションBは、紫のアイリスを抱え、黒いドレスを着たロンドンのWSPUのメンバーたち、〔…〕セクションDは、白いドレスにマドンナユリを持った女性たち。

この美しい行進は、観衆の涙を誘いました。手には帽子を、目には涙を浮かべた何千人もの人々が、葬式にやってきたといいます。

白いドレスを着て闘うひとがいるのなら

イギリス女性参政権運動はミリタンシー(戦闘的行為)ばかりが取り沙汰されますが、それは運動の一面でしかなかったと『イギリス女性参政権運動とプロパガンダ』の著者はあとがきで述べています。そこには楽しんで運動に取り組んでいる女性の姿もあったと。

わたしの目には、「この帽子にはサンザシを飾るわ」「じゃあこのドレスにレースを縫い付けましょう」と和やかに語らいながら、白いドレスを縫っている女性たちの姿が浮かんできます。白い衣装を美しく保つためにはそれなりに手入れも必要です。女性たちが集まって会話をしながら白いドレスを繕っているその輪の中に、わたしも入りたいと思ってしまいます。

彼女たちの戦いをすべて理解できるわけではなくても、もしも白いドレスを身につけて戦う女性たちがいるのなら、わたしはそのドレスを縫い、繕う人になりたいと思っています。その人がそのドレスを着て、誇り高くいられるように。

現代の女性たちも、さまざまなものと闘っていると思います。ある意味、愛する人と結婚することもそうなのかもしれません。生まれ育った家を離れ、名字も変えて(少なくともいまの日本では)、場合によっては働き方を変えることもあるでしょう。

それらすべてを決断し、覚悟を決めた女性たちが、その瞬間に美しく誇り高くいられるように、わたしは白いドレスをつくり続けたいと思っているのです。

「愛する人のもとへ、歩いてゆくためのドレス」

▽参考文献

『イギリス女性参政権運動とプロパガンダ』ーエドワード朝の視覚的表象と女性像(佐藤繭香、彩流社、2017年)

『HARPER'S BAZAAR(ハーパース・バザー)』(UK版、2021年3月号、「DRESS TO PROTEST」、218ページ)

『女たちのテロル』(ブレイディみかこ、岩波書店、2019年)

▽参考記事

だれにたのまれたわけでもないのに、日本各地の布をめぐる研究の旅をしています。 いただいたサポートは、旅先のごはんやおやつ代にしてエッセイに書きます!