透析直前の重度CKD者。有酸素運動は有益なのか?

📖 文献情報 と 抄録和訳

透析前の慢性腎臓病患者に対する有酸素運動の効果:無作為化対照試験のシステマティックレビュー

📕Nicolodi, Graziela Valle, et al. "Effects of aerobic exercise on patients with pre-dialysis chronic kidney disease: a systematic review of randomized controlled trials." Disability and Rehabilitation 44.16 (2022): 4179-4188. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1900929

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

[背景・目的] 透析導入前の患者を対象に、有酸素運動単独と通常ケアの運動耐容能、機能能力、QoLを評価した無作為化比較試験(RCT)を系統的にレビューすること。

[方法] 2021年2月までにMEDLINE、Cochrane CENTRAL、EMBASE、PEDro、LILACSのデータベースで検索し、ピークVO2、機能的能力、下肢筋力、QoLに対する有酸素運動の効果を評価したRCTを対象としている。ランダム効果メタ解析モデルを用い、平均差(MD)と95%信頼区間(CI)、RoB2.0によるバイアスリスク、GRADEによる証拠品質として報告された。

[結果] 10件のRCT、365人の患者を対象とした。有酸素運動はピークVO2で2.07ml/kg/min(95%CI = 1.16 to 2.98; I2= 24%、QoE中程度)、6MWTで77.78m(95%CI= 33.27 to 122.30; I2= 44.5%、QoE中程度)、STS-30で7.65回(95%CI= 5.73 to 9.58; I2= 0 %、 QoE中程度)対通常ケアで増加していた。QoLでは、アンケートスコアの改善を報告した研究があった。

[結論] 有酸素運動は、透析前患者のVO2ピーク、機能的能力、下肢筋力を増加させる。QoLへの効果は有益であると思われる。

[臨床意義] 有酸素運動は、慢性腎臓病のどの段階の患者さんのリハビリテーションにおいても奨励されるべき。有酸素運動は、運動耐容能、機能的能力、下肢の筋力の改善を促します。QOL(生活の質)の向上に有益であることを示すいくつかのエビデンスがある。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

医療者は、中止基準などを検討する際、照準を下に合わせることが多い。

言い換えれば、より危険の少ない方を選択する、ということ。

医療における優先順位の1位が「悪化させない」「安全」であることは全員が同意するだろう。

それを考えれば、当たり前のことだ。

だが、一番危険の少ない治療が、一番効果が出る治療かといえば、そうではない。

むしろ、リスクと効果がトレードオフの関係として存在している治療法も多いだろう。

その中で、知識は増えるほどに、ブレーキとして働きやすい。

たとえば、公園では少しでも危険な遊具は撤去され、

学校では少しでもリスクある授業ははじかれ、

病院では転倒リスクを恐れて自立へのハードルがベルリンの壁と化しつつある。

ストライクゾーンが著しく狭い審判に当たってしまったときの投手の気持ち、分かる。

そんな中で、今回示されたようなアクセルを踏ませる研究、「それやってもいいんだよ。」と勇気づけをしてくれる研究には、違った色の輝きがある。

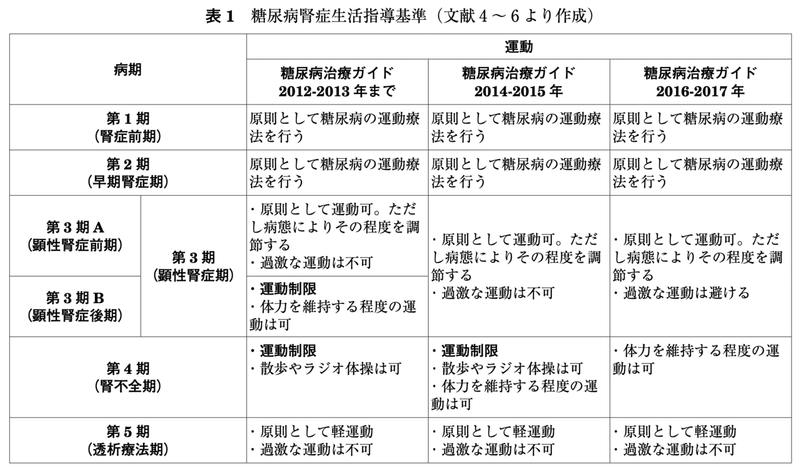

これまで、「体力を維持する程度の運動は可」とされていたステージ4のCKD者でも、有酸素運動の効力が実証されたのだ。

📕 平木幸治. "糖尿病腎症の重症化予防における理学療法." 理学療法学 46.3 (2019): 201-208. >>> doi.

注意が必要なことは、今回の研究は『有益な効果』のみを証明している点だ。

なぜ僕たちが、これまで重度CKD者において負荷量を上げることに手をこまねいていたか。

それは、『腎機能に害がありそう』だからだろう。

そちらは、どうか。

勉強してみると、CKDステージ3-4患者において、有酸素運動は微量アルブミン尿を減少させ、酸化ストレスから保護し、推定GFRを増加させることができることがシステマティックレビュー・メタアナリシスにおいて明らかにされていた(📕Vanden Wyngaert, 2018 >>> doi.)。

すなわち、腎機能としても害がない、どころかその点においても益があるらしい。

もう少し読み込んで、具体的にどの程度の負荷量をかけて良いのかを把握しから実装していくつもりだ。

治療において閉じこもる方向ではなく、羽化する方向に動くことは、何だか明るい💡。

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び