最近の記事

相続分譲渡証明書とは?...私が未熟だったばかりに...懲戒に処せられても文句は言えません...過去たくさんのお客様にご迷惑をかけてしまったのです。

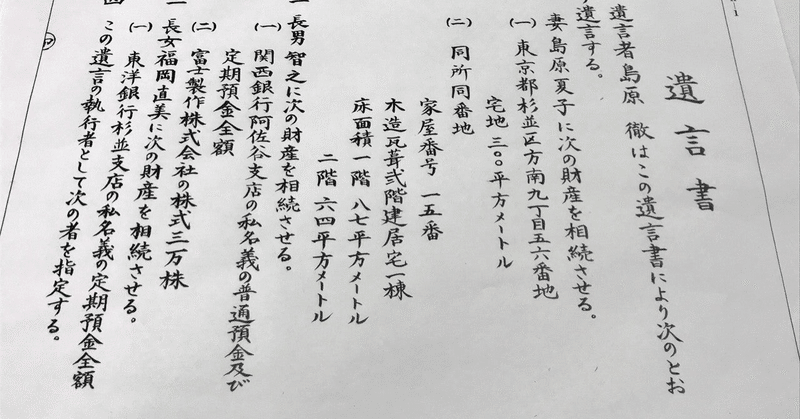

こんにちは😔 タイトルの通り私は罪な司法書士です...。 その理由は後半に書いておきます。 私の過ちが少しでも皆様のお役に立てるのなら...それがせめてもの救いです。 そんなことを考えながら、今日も電車の中でポチポチ書いてます(゚∀゚) 司法書士の蒼井です。 さて、同意の証として相続でハンコ(実印)を押す書類は何種類かあります。 最もメジャーな遺産分割協議書は前回に紹介した通りです。 本当に相続の世界では、寝ても覚めても、バカの一つ覚えか?というほどこれです。