Episode 082 「音楽をめぐる冒険(下)」

Episode 081にて触れた様、アデレードの街中にあるCDショップは全て頭に入っており、ハイスクール時代の放課後や、大学時代の空き時間、それこそ2010年にアデレードを離れるまで、私の音楽をめぐる冒険は続いたのだった。

数あるCDショップの中でもお気に入りはBig Star Recordsだった。このCDショップこそ、最も好んでおり、頻繁に足を運んだCDショップだった。足繁く通っていた、と表現しても差し支えないかもしれない。

取り扱っている音楽(のセンスの良さ)もさることながら、お店の雰囲気、そこに来ている客層、全てがかっこ良かったのだ。Big Starは一階と地下の2フロアのお店だった。お店に入ると、外光が断たれ、光度が一気に下がる。まるで、天気の良い日のドライブで、突然トンネルに入った時の様な感覚になる。或いは、お店の壁を埋め尽くしていた(黒い)バンドTシャツが周りの明かりを全部吸い取ってしまっていたかの様にも思えなくない。

お店の入り口の左側にはレジがあり、そこで働いている人達は一目瞭然で音楽をこよなく愛している人達なのだろうな、という事がヒシヒシと伝わってきた。タトゥーであったり、ピアス(耳以外の部位含む)、ファッションに髪型、これらからすべてから音楽に対する熱量が伝わってきた。音楽に対する、愛、が伺えた。「そこに愛はあるんか」と訊かれたなら、即「あります」と答えていたに違いない。きっと、彼ら彼女の世界から音楽という存在が(仮に)消えた瞬間、きっと彼らこの女ら自身の一部も消えてしまうのだろう、と思えるほど音楽を愛している事が充分に伝わってきた。

このCDショップが取り扱っていたCDの種類は、主にロック、パンクロック(メロコア=メロディック・コア)、オルタナティヴの音楽であった。またLPレコードも多く販売されていた。尚、個人的にはLPレコードが栄えた時代に音楽を聴く機会がなかった事から、LPレコードを所有した事もない(したがって、LPレコードのプレーヤーも保有した事もない)のだが、いつかLPレコードで音楽を聴いてみたいと思っている。尚、2019年にLPレコードがCDの売り上げ(売り上げ枚数なのか、売上高、なのかは不明だが)を、1987年以来初めて、上回ったというニュース記事を読んだ。

Big Star Recordsだが、地下に続く階段は木造ということから、階段を降りる左右の足が軋む音を奏でていた。ちょうど、映画の主人公が恐る恐るバットを持って、物音がした地下室にゆっくりと階段を降りていく際に「・・・(左足)ギシッ・・・(右足)ギシッ・・・(左足)ギシッ・・・」という(必要以上に大きな)音がする、そんな映画のワンシーンの様に。

尚、地下のスペースでは一時期フリーライブも行われており、ローカルのバンドだけではなく、海外の有名なバンドなどもこの場所でフリーライブを行っていたとのこと。その中には、なんとアメリカはサンディエゴ出身のパンクロックバンドのBlink 182なども含まれていたとのことである。

今でさえ世界トップクラスのスーパーパンクロックバンドとして認識されているがその昔アデレードのBig Star Recordsにてインストアライブを行ったことがあるとは、全く想像できない。日本で例えるなら・・・ミスチルが地方の小さなCDショップにて数十人を目の前にインストアライブを行う、という具合だろうか。

因みには私は、オーストラリアはメルボルン出身(1990年結成)、Bodyjar(ボディ・ジャー)というバンドのフリーライブを観ることができた。確か、2001年または2002年のことである。このライブはカズ(アデレードハイスクールに短期留学していた京都出身の友達)と一緒に観に行った。

ライブが終わった後、ボーカル兼ギタリストのCameron Baines(キャメロン・ベイネス)と一緒に写真を撮って喜んでいた。

Big Star Recordsという、このCDショップの雰囲気は他のCDショップのそれとは異なったものだった。では、具体的に何がどう違ったのかを述べよと言われても的確な形容の仕方が見当たらないが、強いて言うならば、個人的には「匂い」が違った。

もちろん比喩的な意味での匂い、であり、臭覚的な匂いではない。それは、例えば、危険と頭では分かっていながらもハードな冬の山を登ることに魅せられ、危険を冒しながらも登山に挑戦し続ける二人が「私とあなたは同じ匂いがする」の、それであると感じている。

このCDショップには音楽をこよなく愛する人(つまり、ファッション感覚で音楽を好いたり、または流行りの曲だけを追う様な、表層的な音楽ファンではなく)で賑わっていた。もちろん、ファッション感覚で音楽を聴くことや、流行りの音楽のみを聴くことを否定して居るわけではない。

もちろん、こう言ったことが他の店に比べて「偉い」とかそういった事ではないが、単純に個人的には好きだったのである。そして、非常に魅力的であった。何か同じもの(例えば音楽)を共通して好きである人達が、同じ場所にいることでしか作り出されることがない、空気感、だろうか。

Big Star Recordsで買ったCDで特に記憶に残っているのは、STRという地元アデレードのパンクロックバンドのCD(確か赤いジャケットだった)とサンディエゴ(アメリカ)のバンド、Unwritten Law(アンリテン・ロウ)のシングル、「Lonesome」(1998年発売)である。

街の中心部に位置するRundle Mall(ランドルモール)とPulteney St(ポルトニーストリート)の角(Target(ターゲット)というデパートの向かい側)に位置するSanity(サニティ)というCDショップではNew Found Glory(ニューファウンドグローリー)というアメリカはフロリダ州出身のパンクロックバンドの(セルフタイトル)「New Found Glory」(2000年発売)というアルバムを試聴しながらその格好良さに酔いしれていた。一曲目の「Better off Dead」という曲は、イントロから騒ぎ出したくなるようなギターとドラムが非常に印象深い曲となっていた。

他には、「Planet X Volume 1」という二枚組のコンピレーションアルバムを購入した。一枚目は、スウェーデンを代表するパンクロックバンドMillencolin のPenguins and Polar Bearsや、オーストラリアのバンドFrenzal RhombのNever had so much fun、Mach Pelicanというオーストラリは(確か)パース出身の日本人のバンドのGigantor、アメリカはLAのパンクロックバンドもパイオニアの一つであるPennywiseのVictim of Reality、スウェーデンのNo Fun At AllというバンドのMy Extraordinary Mind、オーストラリアはメルボルン出身のBodyjarによるSimon & Garfunkelの名曲 A hazy shade of winterのカバーなどの曲が収められたパンクロックなCDに仕上がっていた。

尚、BodyjarによるSimon & Garfunkelの名曲 A hazy shade of winterのカバーを聴くことで、Simon & Garfunkelの良さを改めて知る、という様な形で、(さすがにSimon & Garfunkelについては知っていたが)自分が好きなバンドがカバーしたことにより、その原曲を作ったバンド/アーティスト(ミュージシャン)について初めて知る、といった新しいことを発見する楽しさは正に音楽の奥の深さを表していると感じる。正に、Episode026で触れた内容である。

因みに、Me First and the Gimme Gimmesというバンド(1995年にNOFXのフロントマンであるFAT MIKEにより結成されたパンクロック界のスーパーバンド。ボーカルにはSwingin’ UttersのSpike Slawson、ツインギターの一人として元No Use For A Name,現Foo FightersのChris Shiflett、もう一人はLagwagonのフロントマンJoey Cape、ベースにはNOFXのFat Mike、ドラムにはLagwagonのDave Raun)は、カバー曲を(彼らの持ち味であるパンクロックなメロディーに仕上げながら)やることに専念したバンドであり、彼らのアルバムを通じて多くの過去のバンド/アーティスト(ミュージシャン)を知ることができた。

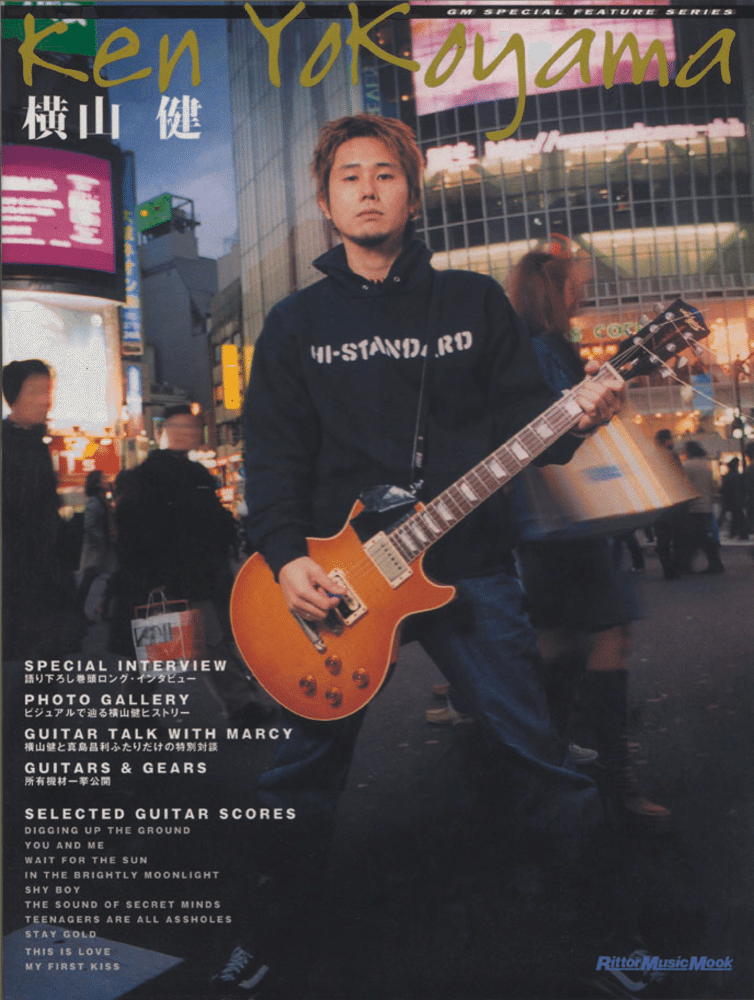

併せて、Hi-STANDARDのギタリストであるKen Yokoyamaを特集したギターマガジンという雑誌にて、彼が影響を受けた音楽、というページからも多くのバンド/アーティスト(ミュージシャン)を知ることができた。

そんな中(先ほど触れた「Planet X Volume 1」の二枚組のコンピレーションアルバムの)二枚目に関しては、Fatboy SlimやMobyの様な当時聴いていなかった様なジャンルの音楽の曲が収録されていた。

この様に、様々なCDショップ巡りをする行為は正にワクワクの連続であり、アドレナリンが放出されていたに違いない。また、正式にはCDショップではないが、CDを探す穴場として行っていたショップがあった。名前がどうしても思い出せないのだが、セカンドハンドの商品を売っているお店(そう、ちょうど、映画「Napoleon Dynamite(ナポレオン・ダイナマイト)」の主人公であるナポレンが、ダンスと習得するにあたり購入したVHSのビデオを購入したお店の様な類いのお店)である。

尚、このショップはチェーン店であり、様々な場所に存在していた。尚、セカンドハンドとはいうものの、その中の多くは「これ、一体誰が買うんだろう?」と本気で首を傾げてしまう様な代物も多く売られていた。

尚、お店に並べてあるものは、子供のおもちゃから、電化製品、自転車、楽器、時計など、様々なものが並んでいた。日本で例えて言うならば、Bookoffで売っている本屋やCD以外の商品のクオリティを1/5に下げた具合、と言ったところだろうか。

もちろん、このお店にて売られていた商品などには全く興味はなかったのだが、私が、このお店(チェーン店)を(例えば車で運転していて発見したりした場合は)目にしては、とりあえず入ってみる事にしていた。その理由は、CDだった。

ごくたまにではあるが、魅力的なCDが(もちろんセカンドハンド)たまに発見できるのである。もちろん、通常のCDショップとは全く比べ物にならないが、時に、掘り出し物が見つかる、と言った事があった。

従って、運転中、たまたまこのショップを発見した場合においては、必ず入る様にしていたし、また、既に(このショップの)場所を把握しているショップに関しては、例えばそのショップを(車などで)通った時などは、たまにふらりと入っては、何か掘り出し物のCDがないか、と定期的に探していた。

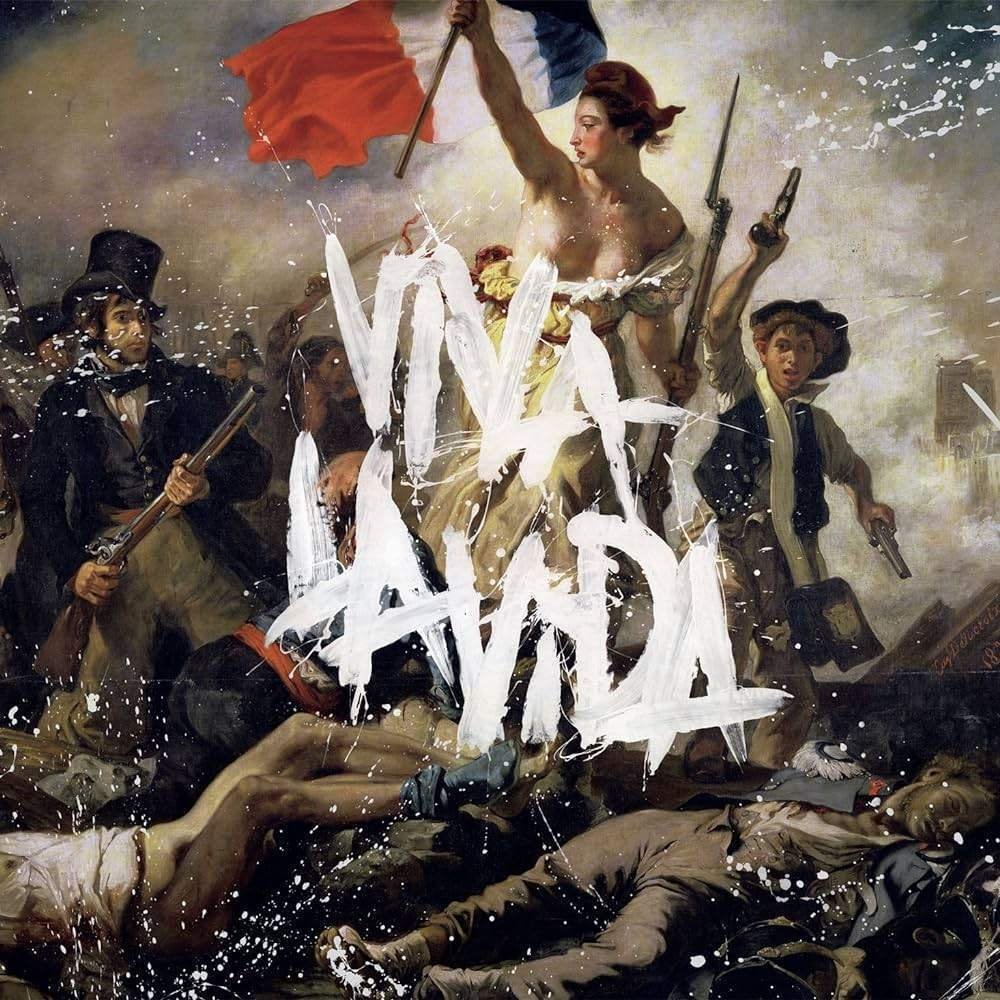

尚、セカンドハンドという事でその価格は(CDショップなどで購入する場合の)定価より、圧倒的に安かった。一度、Prospectというアデレード内の地域(確かColesやWoolworth(共にスーパーマーケット)にあるこの(チェーンである)ショップにふらりと寄ってCDが陳列されているワゴンの中から、Coldplay(コールドプレイ)というバンドのViva La Vida or Death and all his friends(2008年発売。アルバム売り上げ数は全世界で1000万枚を超えたとの事)というアルバムを、確か$5(2008年当時だと、日本円で約400円ちょい)するかしないか、という破格な値段で購入する事が出来たのを鮮明に憶えている。レジの女性もこのCDを見て、「これはお買い得ね」と言っていたのも憶えている。

尚、Coldplayに関しては、2000年に発売されたファーストアルバムであるParachute(アルバム売り上げ数は全世界で1300万枚を超えたとの事)がオススメである。

仮にこの行為(つまり、様々なCDショップを実際に訪れて、CDを物色する行為)を「アナログな体験」と呼んだ場合、これに並行して「デジタルな体験」も行っていた。

それはつまり、ネット上での音楽探し(または「音楽をめぐる冒険」)、である。憶えている限りでは初めてYouTubeに出会ったのは、大学時代であった。恐らく、2005年頃だと思われる。大学時代、一番仲の良かったSie Hai(彼は2024年現在、キャセイパシフィック航空で旅客機のパイロットをしてる。同じ航空大学を卒業しても彼はしっかりとパイロットになったが、私は実力不足でパイロットにはなっていない。全く別の業界である広告代理店での道を選んだ。外資コンサルも考慮したが、退屈そうなのでやめた。詳しくは、追々Noteにて綴るつもりだ)にその存在を教えてもらった。

下:2017年 - お互い齢33。東京にて再会を果たした。

当時は(もちろん)オーストラリアで生活をしていたので、もちろんのこと日本のマスメディア(例えばテレビ)との接点は(当時は特に)全く無く、従って(日本の)情報などを入手する術としては主にネットに頼る他なかった。

また、現在2024年におけるメディアのあり方(YouTubeや他の動画サイトなどが持ち合わす、例えばライブの機能なども当時は無かった為)とは(当時は)全く違った為、(当時入手できる)情報には限りがあった。また、もちろんYouTubeやDaily Motionといった様な動画サイトは非常に便利だったのだが、当時はスマホというものがまだ存在しておらず、すなわち、手元で動画を見る、というコンセプトすら無かった。

従って、デスクトップやラップトップ以外の端末で音楽を聴こうとするとやはり、ポータブルのCDプレーヤーがメインとなった。2000年初期と言えば、オーストラリアではまだポータブルCDが普通に使われている時代であった(つまり、MDではなかった)。

そこで、例えば、日本の曲(もちろんオーストラリアでは日本のCDなど入手できなかった為)などを入手したい時はP2Pプロトコルを利用したファイル共有をユーザー同士で行うことのできるソフトウェアを用いて、(もちろん曲の種類などは限られてはいたが)日本の音楽を探し回ったのだ。

そして、ダウンロードした曲のデータをCD-Rに焼き、ポータブルCDで聴く、という(比較的大掛かりな)作業をしていた。そう、本来はカーディーラーにて車を購入し、直ぐに運転することが可能である中、この作業(ネット上でファイル共有をユーザー同士で行うことができるソフトウェアを用いて曲を探し回り、データとしてダウンロードした後にCDに取り込む(焼く)という作業)は、まるで車のパーツを様々なお店で購入し、自ら組み立てを全て行い、ガソリンを入れてやっと運転できる、という感覚だろうか。

恐らく最も有名なソフトウェアはあのNapster(ナップスター)であると思われる。因みに私が最も使用していたソフトウェアはLimeWire(ライムワイヤ)である。LimeWireはかつてGNU General Public License下で公開されていたフリーソフトウェア及びオープンソースのGnutella P2Pクライアント・ソフトウェアである(米連邦地方裁判所の命令を受けて2010年10月にソフトウェアの配布を停止、とのことである)。

この様にして、ネットの力も大いに活用し、音楽を楽しんでいた(因みに、当時ダウンロードしていた数々の日本の曲の中で(なぜか)鮮明に憶えているのは(あの奥田民生が所属する伝説のバンド)ユニコーンの名曲「大迷惑」(1989年に発売された(バンドとしては三枚目となる)「服部」というアルバムに収録されている)である)。

この様にして、私は「音楽をめぐる冒険」をアナログ(CDショップをめぐる)でのやり方と、デジタルでのやり方(LimeWireやnapsterを駆使して)で愉しんでいたのであった。正に、音楽とは、想い出である。

オーストラリアはアデレードという街にて行っていたこれらは、東京都は世田谷区に住んでいる今回想すると、遥か・・・遥か遠い昔の事の様に感じる。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?