《連載♯8》科学的な勉強法①(前編)

こんにちは!タノ🦒です。

最近”立ち止まる”ことの大事さを学びました。。

だるまさんが転んだのように、”全力疾走”と”停止して思考”をします。

最近は、コロンビアにいる先生とお話をしたり、

グラレコの講師依頼の話がでたり、

イラストを仕事として描くようになったり

不思議な先生をしています。

教育連載#8です。

今回のテーマは、科学的な勉強法①です。

やっとアップできました(*^▽^*)

前編は”脳の仕組み”、後編は”基礎基本の定着”です。

この連載では「学べる」「役立つ」「たまに面白い」教育情報を

中高御三家男子校→MARCH大学

個別&集団塾講師3年、小学校アシスタント2年、小学校教師7年間の経験を元に

お伝えします。

少しでも教育の未来のためになればと思います💡

最新の教育情報と実践での効果を組み合わせて、

教育現場で働く方・先生を志す方・子育て中の方向けの記事✏️

約10回を予定している連載です。

少しでも教育の未来のためになればと思います💡

今回の#8#9は、”記憶の定着”を目的としています。

教育の正解は人それぞれあります。

性格が違えば学習方法は変わります。

ですが、共通する土台、普遍的な部分を認識して、

”ここは絶対揺るがないよね””その上で個人に合わせようね”

という基本方針を固めたいと思います。

ここを無視することで

向き合う子どもや保護者の方に

無意味な学習提供をしないようにしたいと思います。

では、いきます!

1、各教科を定義する

・・・その前に

初めに各教科をタノ流に定義します。

この部分は絶対の部分ではありませんが、

学習を意識するために、各教科の肝を明確にしたいと思いました。

今の指導要領は長いです。

そこに「アクティブラーニング」や「主体的な学び」

「プログラミング」など、

ビルド&ビルドで積み上げたものだから、

何が大切か分からなくなってきています。

ちなみに、フィンランドでは

29歳の大臣オリペッカ・ヘイノネンが

1994年に指導要領の内容を三分の一にしました。

”フィンランドすげえ”ではなく、

”指導要領は減らせる”という事実を示した例です。

※学習の指針は大切

※参考記事

指導要領の基本は抑えていますが、

全て網羅して指導してる方は1%いないと思います。

専門ではない限りは

指導案を書く時にあの冊子を引っ張り出します。

ですので、

要点を一言で整理します。

《各教科でつける力》

国語 文章を読んで理解する力

書写 字のデザインや美しさを学ぶ

漢字 書けて読めて選択できる力

算数 論理的・数字に置き換えて物事を捉える力

理科 目に見えない仕組みやルールを捉える力

社会 社会の仕組みや働き方を知り備える力

体育 できる運動を増やし健康で楽しく過ごす力

英語 英語を使ったコミュニケーショ力

音楽 音や歌で奏でる力

図工 道具と材料で表現する力

家庭 自分で生活をコントロールする力

道徳 物事を判断し行動に移す力

総合 関心のあるテーマを決めて探究する力

全体 聞く力、アウトプットする力

「いや、他にもあるよ!」は承知の上です。

一言で表せないと意識できないため、

一文で全てを表しました。

そして、今の時代はその他に、

・働く(稼ぐ)力

・キャリアを描く力

・ICTを活用する力

・セルフケアの力

・習慣力

などもあります。

このあたりが実は大切です。

2、学習にまつわる科学

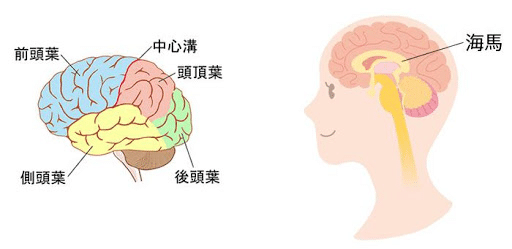

(1)人間の脳(海馬のこと)

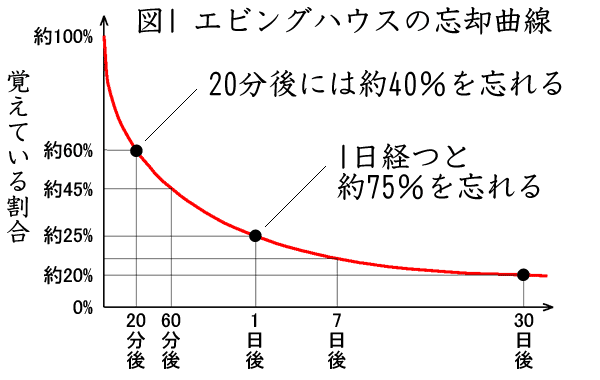

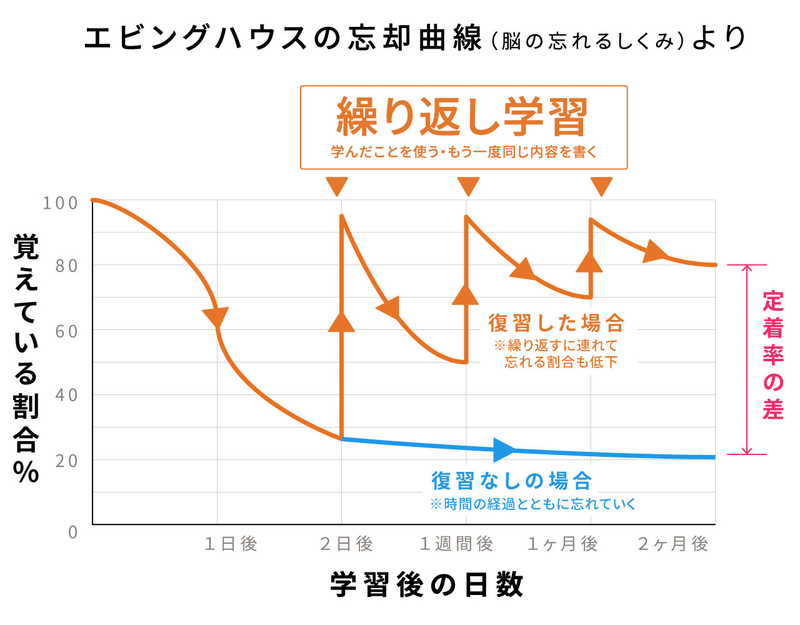

有名なエビングハウスの忘却曲線があります。(後述)

人は20分後には40%、1日で75%の記憶忘れます。

大前提として人間は忘れる生き物です。

なぜなら、忘れないと生きていけないからです。

膨大な記憶を全て覚えていたら、メモリー不足になります。

電光掲示板の文字、すれ違う人の顔、お店の商品の説明

必要ないものは覚えてはいられません。

つまり、

「生きること不要」と脳が判断した情報は、

定着しません。

人間の脳を少し考えます。

海馬が重要です。

海馬が、記憶力に関係する脳の部位です。

情報を短期記憶として保存し、

長期記憶にしたい情報を大脳に送り込む役割があります。

①とりあえず一保存

↓

②需要と判断したら長期記憶

(強い信号が送られる)

の流れですね。

つまり、海馬が使わないと判断したら憶えません。

海馬の大きさはおよそ小指ほど。

そんな小さい場所なので、一時保存の量も限界があります。

(2)重要と判断される記憶

では、

重要だと思われる記憶と

不要だと思われる記憶の違いはなんでしょうか?

◎重要だと判断される記憶

・快感、強いショック、恐怖を伴う事柄

・生きるのに必要と判断される事柄

◎不要だと判断される記憶

・興味がない事柄

・生きるのに不要と判断される事柄

当然と思われる項目ですよね。

「快感を伴う」=「楽しい!」と思ったことは覚えます。

好きなことなども、記憶に直結しますよね。

ただ、興味や意欲があっても忘れることがあります。

例えば、

「よし!語学の勉強をするぞ!」

「この人は大切な人だ。名前を覚えよう」

「次のテストこそは頑張るぞ!」

と思った学習を思い出してみてください。

”英語”や”名前”、”単語””数字”など。

そんなにうまくいかなかった経験があると思います。

勉強意欲やその人に関心があるのに忘れることがあります。

なぜなら

”言葉や数字自体”に意味はなく、

”生きる上ですぐには必要ではないから”です。

生きる上ではすぐに役立ちそうにないことは

海馬には無駄と判断されて忘れてしまいます。

印象:https://www.jikuukan.ac/web/guide/aex1.php

だから

●語呂合わせをする

●何度も何度も繰り返す

●試験前に必死に詰め込む

ことをするのですが、これは全て非効率的です。

※効果は多少はありますが。

じゃあ、どうするか。

次の章では、科学的な勉強法を述べます。

3、科学的な勉強方

まず、初めに抑えるポイントです。

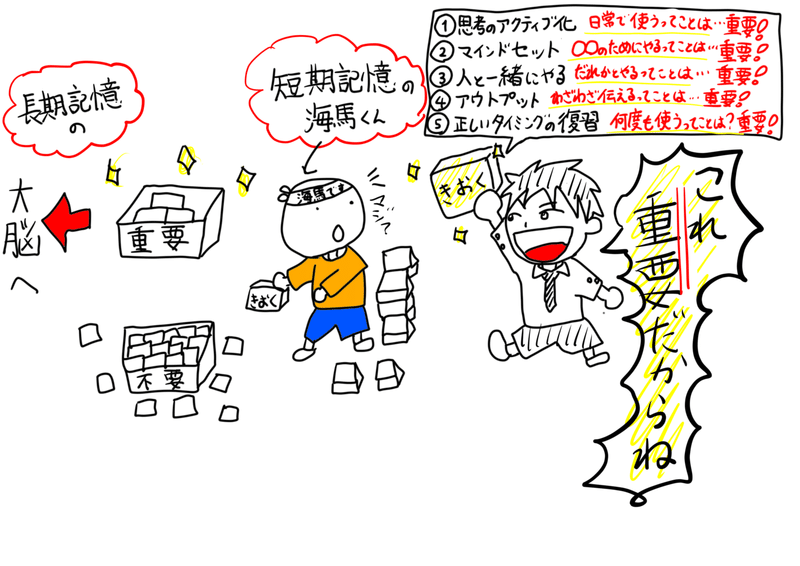

(1)”海馬”に重要だと思わせる

(2)”海馬”を鍛える

この2つです。

重要でないことは覚えないならば、

”海馬”に「これは重要」だと思わせることです。

(1)海馬に重要だと思わせる

「海馬に重要だと思わせる」5つのポイントです。

#実はもっとある

分かりやすく、すぐできるものを取り上げました。

《5つのポイント》

①思考のアクティブ化

②マインドセット(目標を持つ)

③人と一緒にやる

④アウトプットを行う

⑤正しいタイミングでの復習

①思考のアクティブ化

学習の根幹は、

「進んで頭を使いながら勉強すること」です。

後述するアウトプットや、対話、議論ももちろん含まれます。

しかし、それが、授業の一定時間に限定され、

結局は受け身になっていたら効果は低くなります。

効果のある「思考のアクティブ化」とは、

日常のあらゆる場面をアクティブラーニングの実践の場にすることです。

日常で行うことのメリットは2つあります。

それは

①想起(思い出すこと)

②再言語化(言い換えること)

です。

2章の”海馬”の話のように、

人は忘れます。

ですが、”思い出す”ことで脳は強化され、

実はニューロンも組み変わり、学習に適した状態に変化します。

そして、”言い換えること”。

突き詰めると全ての学習は”言い換え”です。

”記憶→理解”するために”再言語化”が必要です。

この

”想起”と”再言語化”を学習に盛り込むことが重要です。

例えば、

”想起”

→ミニクイズ化、音読、毎日の小テスト、マインドマップ 、要約

分散学習(いったん忘れてから復習)、インターリービング、チャンク化

”再言語化”

→自己解説、メタ認知リーディング、ティーチング、ラバーダック、

グループゲーミング、イメージング、パーソナライズ、ソロモンイメージング

※DaiGoの超勉強術参照

他にも、

知っていることを書き出して関連づける、

トリビアで好奇心をもつなどもあります。

方法はたくさんあります。

根幹は、思考の「アクティブ化」です。

「海馬」にうまく”重要””楽しそうだ”と思わせることが大切です。

②マインドセット(目標を持つ)

「自己超越目標」という言葉があります。

マズローの欲求階層理論の最上位にあるものです。

自分の丈を超えた大きな目的やゴールです。

「お金を稼ぎたい」「資格を取りたい」

「テストで100点を取りたい」ではなく、

「この知識を学べば他人の役に立つ」

「自分の人生にとって心から意味がある」

と思えるゴールを設定すると約2倍の成績向上が見られます。

不公平な社会を変えたい、みんなが笑顔になれる仕事がしたい

小さな問題だけど解決したい、身近な人を幸せにしたい

そういった自分を超えた目標です。

コーチングでいうコンフォートゾーンを外に設定します。

そうすることで、学習の効率はあがります。

また、1日に15分の事前計画をすることで、

成績が上がり、ストレスレベルも低下するという結果もあります。

※スタンフォード大学の研究

学習にはゴールと戦略が必要だということが分かります。

①何をゴールにしているのか(自己超越目標)

②それを元に現実的にどれ位の成績を狙うのか

③その成績は自分にとってどれだけ重要か

④自信はどれくらいあるか

⑤どんな問題が出そうか

⑥どのように学習すればいいのか

⑦どうしてその学習を選んだのか

⑧これらを可視化する

一例にはこのような流れが好ましいです。

大きな自己超越目標を定め、

明確なショートゴールを設定していきます、

闇雲な学習は、ゴールのないマラソンです。

計画的な学習で、戦略的にゴールを目指すことが大切です。

所々で給水ポイントも必要です。

学習後の休息が、実は記憶の定着に有効です💡

③人と一緒にやる

人と勉強することにはメリットがたくさんあります。

①アウトプットできる

②自分より詳しい分野を相談できる

③熱心な仲間となら作業効率は17%上がる

代表的なのはこの辺りです。

話し合うことでアウトプットができます。

後述しますが、アウトプットは学習の肝になります。

また、当たり前ですが、同じ目線で相談もできます。

そして、③が実は重要で、

サボる人とやると効率は下がりますが、

”ピアプレッシャー”といって、

熱心な人と一緒にやる勉強の効率は上がります。

これは習慣化の効果もあります

「一緒にやる」は

習慣化や効率アップの最強手段と言えます。

④アウトプットを行う

詰め込み型のインプット。

これの反対語がアウトプットです。

ただ、基本的にこのアウトプットの割合が低い。

”参考書を読む””授業を受ける”では、学習は定着しづらいです。

黄金比と言われる比率は、

インプット3、アウトプット7です。

逆ではありません。

※コロンビア大学の研究成果

アウトプットは

”想起””再言語化”を一度に行うことができます。

重要だと”海馬”に伝え

「生きるために必要」と思わせることができます。

そして優れたところですが、

アウトプットはごまかしが効きません。

きっと最初はうまくいかないでしょう。

ですが、”分かる”・”分からない”が明確になります。

そしてそれを積み重ねることで

”分かる”部分が増えていきます。

そして、アウトプット”できる”ということは

”分かる”から”できる”にステップが上がります。

ちなみに、

夜インプット、朝アウトプットが理想とも言われます。

図や絵で視覚化してまとめる

グラレコをする

人に話す

SNSで発表するなどもできます。

今は一人でラジオを配信できる時代です。

デジタルツールは山ほどあるため上手く活用することが重要です。

※タノもたまにやっています

授業の最初に

”最後に分かったことをアウトプットしてもらう”

ことは学習意欲を向上させる効果もあります。

⑤正しいタイミングでの復習

最後は、エビングハウスの忘却曲線

出典:https://mana-brain.com/post-302/

繰り返しですが、人は忘れる生き物です。

エビングハウスの忘却曲線では上記の通りです。

気になる最初の復習のタイミングですが、

”忘れる前に復習”は実は効果が薄いのです。

#意外

「一度忘れた時に復習する」からこそ

”海馬”は

「わざわざ思い出すということは、この記憶は必要なんだ」

と思うのです。

そのため、一番良いのは、

①学習する

②2日後にまた学習する

③1週間後

④1ヶ月後

⑤2ヶ月後

とすればほぼ完全に定着します。

大抵定着しない場合は、

①のあと、次の日に復習、そのあとはほったらかし

そのような学習です。

適切なタイミングで復習を行いましょう。

(2)海馬は鍛えられる

ここはさらっといきます。

#おい!

長期的な部分なので、要点だけ書きます。

”海馬が鍛えられる”だけ覚えておくと良いです。

ポイントは、

新しい神経細胞(新生ニューロン)を増やし、活性化できること。

そのためには、

軽い運動をし、ストレスを軽減し、

睡眠をし、適度な刺激を取り入れることです。

つまり、健康的な生活を行い、学習を継続的に行い、

楽しいこと、燃えられる趣味に打ち込むことです。

ちなみに

勉強のために”ゲーム完全禁止!”はしなくても良いです。

4、まとめ

”科学的な学習”①(前編)でした。

実は退職する前から一度まとめたかったテーマでした。

千葉の友達にも書くと約束しました。

#かんくん見てる ?

非効率な学習は成果が出づらいです。

時間も奪います。

それは人生の時間を奪い、

成果がでなければ嫌いになります。

学習が好きになるということは、

”科学的に正しいやり方”で行って、

”分かる””できる”を増やすことです。

もちろんその中で、

真剣に”怒り”のような感情で打ち込むこともあるでしょう。

ですが、非効率的な根性論ではなく、

”正しいやり方”と”正しいマインドセット”で

学習に打ち込めればと思います。

そして、そんな教育ができるようにしていきます。

次回は、”科学的な学習”②(後編)です。

お楽しみに(*^▽^*)

・・・余談ですが、この記事5500文字でした。

おおぉぉ。たくさんの人読んでください!!

そして、子供たちが”できて”楽しいと思える学習を世界中に!

タノ🦒でした!またね!(*^▽^*)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?